新中國成立以來高校美育課程研究述評*

(湖南師范大學,湖南長沙 410000)

新中國成立后,人民生活安定,國民教育開始走向正軌。1951年3月,第一次全國中等教育大會首次將美育納入國家的教育方針,美育的地位受到關注。1952年在師范學校的教學計劃中,明確規定音樂課教學時間,美育課程成為教育發展的重要組成部分。1957年,因為毛澤東主席《關于正確處理人民內部矛盾的問題》一文未提及美育,間接導致美育被忽視并在新的教育方針中長期消失。此后受到“大躍進”和“文化大革命”等左派思想的影響,高校美育課程一度被打入冷宮,學校藝術課程更是流于形式[1]。

改革開放后,高校美育課程建設隨著素質教育的興起而發展起來。1986年在《關于第七個五年計劃的報告》中重新將美育與德育、智育等放在同一高度。1999年6月中共中央把美育納入國家教育方針。2006年下發的《全國普通高等公共藝術課程指導方案》將美育正式列入高等學校的課程體系,并規定開設的課程有音樂欣賞、戲劇欣賞等。盡管許多文件都表明我國美育地位的提高,但大部分高校課程的現狀仍是經費不足、師資貧乏的尷尬局面。直到2015年美育納入《高等教育法》中,美育課程不再是可有可無的現象。此后,2015年、2019年《意見》都對美育課程設置、目標提出了建議,高校美育的發展迎來了嶄新的春天。

目前,中共中央辦公廳印發了具有專門性、權威性、針對性的美育政策文件《關于全面加強和改進新時代學校美育工作的意見》。該文獻從課堂教學、師資隊伍、評價機制等方面提出舉措,進一步完善美育的系統設計。筆者整理相關的文獻資料發現對高校美育課程綜述的研究較少,不利于完善整體美育課程的系統建設。因此,筆者將對高校美育課程現有研究成果做系統總結,并指出其中不足,為其他學者日后的研究提供借鑒意義。

一、高校美育課程的文獻統計分析

筆者在知網上搜索主題關鍵詞“高校美育課程”“大學美育課程”,并通過二次篩選,去除重合的部分,整理得出有關高校美育課程的文獻資料一共有248篇,其中期刊論文有229篇,碩博論文有19篇。多數論文都是對高校美育現狀進行分析,專門研究高校美育課程的論文寥寥無幾。筆者去蕪存菁后,所得具體數據如下圖,時間截止于2021年1月20日(圖1)。

圖1 高校美育課程論文數量變化圖

由此可見,2013年以前雖然有《全面推進素質教育的決定》(1999年)、《全國學校藝術教育發展規劃(2001—2010年)》(2002年)、《全國普通高等公共藝術課程指導方案》(2006年)等文件的頒布,但是相關論文的發布數量仍然不溫不火、量小力微,幾乎不見增幅,甚至有些年份的數量還出現了小幅度的下降。2013年至2018年論文數量屬于緩慢增長時期,論文數量與往年相比有所起色,這一時期的增速與2015年首次為學校美育獨立發展立法相關。2018年至2020年的論文井噴式涌現,高校美育課程論文數量邁入高增長時期,在其中起到決定性作用的是2020年印發的《關于全面加強和改進新時代學校美育工作的意見》。總體而言,學術界日益重視對高校美育課程的研究,但是就目前論文數量斷崖式猛增的現狀而言,日后是否能夠持續穩定的保持論文輸出還有待觀察,我國高校美育課程的創新性內容也有待相關從業者進一步地深入挖掘和不斷推進。

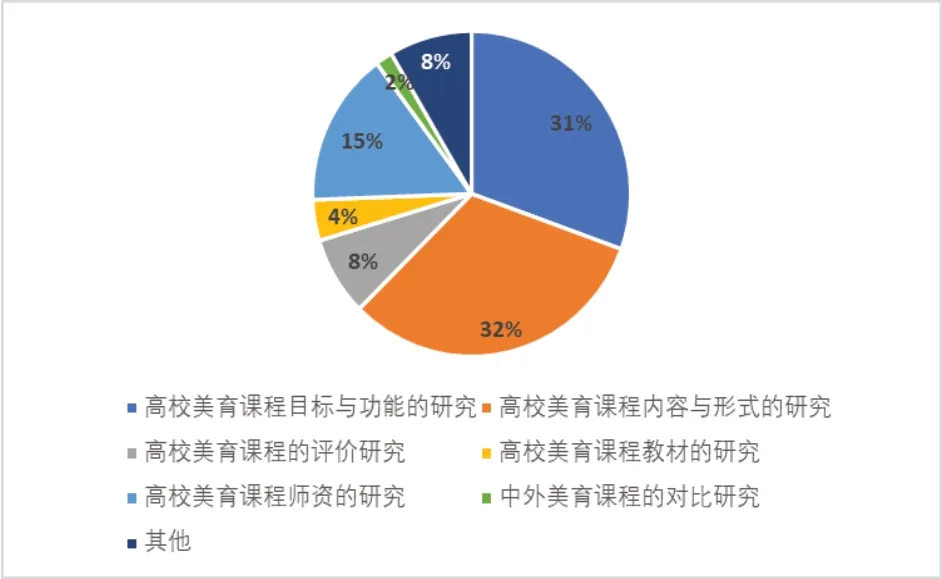

在此基礎上,筆者對收集到的文獻資料進行了具體的分類(圖2):

圖2 高校美育課程研究內容分析圖

從圖表中可以看到,有關高校美育課程內容與形式的論文數量最多,約占32%,一部分涉及內容的設置分類,一部分涉及傳統文化引入課程體系,其中大多數課程還是以鑒賞課為主要內容進行教授的。其次涉及高校美育課程與功能研究的論文占比31%,高校美育課程師資的研究占比15%,筆者發現涉及這兩大類的研究基本上是從高校美育課程現狀等論文中演變出來的,其中針對性研究較少。此外,關于高校美育課程評價的研究約占8%,對高校美育課程教材的研究占4%。

二、新中國成立以來高校美育課程的研究述評

1.高校美育課程目標的研究

課程目標是課程本身要實現的具體目標,對課程內容的構建、課程評價都具有統攝和指導意義。顧建華的《大學美育課程建設論綱》[2]最具有代表性,論文闡述大學美育課程的目標主要集中在樹立正確審美觀、培養健康的審美理想、發展創造力和提高審美能力、完善人格這四個層面。趙伶俐、溫忠義所著《互聯網+大美育課程論》[3]從宏觀層面出發,將大學美育課程目標分為總目標和分層目標,總目標是指培養學生基本審美素質、審美創造力的同時促進學生身心全面發展、和諧發展,分層目標是更具體的描述對各種能力的要求,如在審美表現上提出的三個要求,即擁有2-3項較高水平的藝術表現技能、自我美化技能與美化周圍環境的技能。葉澤州的碩士論文《補償與發展—高校美育課程設計研究》[4]中指出是補償和發展遞進式的美育課程目標,發展式目標是在補償性目標的基礎上實現的,即只有獲得基本的美學知識后才能實現向專業學習、跨學科學習,形成審美的遷移能力,達到審美生活的境界。盧政在《大學美育課程建設淺談》[5]中也做出了分析,他認為美育課程的教學目的是讓學生掌握較為系統的美學知識,通過所學的知識對具體的現象進行審美現象的分析。包莉秋的《通識教育視域中的大學美育課程改革》[6]則從通識教育的角度出發,提出美育課程的最終歸宿是求真、向善、唯美。此外賈琳穎的《高校美育課程內容》、丁春秋的《美育的功能與高校美育課程建設》等文獻都對高校美育課程的目標有所探討。

可見,在所能查到的文獻當中,普遍都認為高校美育課程目標存在層次性的特點且這些分層的關系是同進同出的、沒有主次關系的,最終歸宿都是要培養健康的人格、全面發展的人。

2.高校美育課程內容的研究

課程內容是課程設計的核心問題,是課程目標的核心載體。秦鵬燕的碩士論文《多民族地區高校美育實踐探究》[7]中提到玉溪師范的美育教學內容。首先它依托傳習館,創辦音樂實驗模板、舞蹈類實驗模塊等五大板塊進行美育實踐。其次,將非遺引進校園,通過開講座、作表演讓非遺參與高校的課程設置。最后,通過課外實踐活動,田野調研、采風等形式還原民族文化。冉祥華的《大學美育課程的設計與操作》[8]將美育課程內容分為美育理論課程、藝術鑒賞課程、美育實踐課程三大部分,其中美育理論是基礎、藝術鑒賞課程是關鍵、美育實踐課程是進一步提升。張占國在《試論高校美育課程體系建設及教學問題》[9]中也對內容的構建提出了分析,他認為應該設立必修與選修相結合的雙層課程模式,必修課即常規課程《大學美育》,選修課開設基礎理論、藝術史類、藝術鑒賞類、實用技藝類四種課程。麻華《新時代美育視角下普通高校大學音樂通識教育課程體系的建構》[10]一文,從通識教育的角度出發,提出四類音樂通識教育課程,即音樂理論類、音樂感受與鑒賞類、音樂實踐類、音樂與相關文化類。周露的碩士論文《新時代背景下高校公共音樂教育體系的構建與實施》、于麗燕的《推進普通高校公共藝術教育的對策研究》等文獻都是從通識教育的角度下,從四個方面出發對高校美育的課程構建提出了建議。此外賈琳穎的《高校美育課程內容研究》還涉及在高校中美育課程內容設立需要遵循的原則。

通過對文獻進行分析,可以看出各大高校對美育愈發重視,高校美育課程內容的建設也越來越完善,但究其具體的實踐如何無法考證。

3.關于高校美育課程評價的研究

課程評價多元化是評價體系發展的重要趨勢,評價體系的建立決定了整個評價結果精準與否。葉碧在《高校美育評價的內容與方法》[11]一文中,從“評什么”“怎么評”方向出發,不僅分析了我國高校美育評價缺失的重要原因,而且還對其評價方法進行深入的分析。她認為高校美育具有情感的特殊性,應該根據不同的教學內容進行不同的評價分析,評價時應采用以定性與定量相結合、觀察與訪談相結合、自評與他評相結合的方法。鐘群的《高校美育網絡教學評價研究》[12]一文也從“依據什么來評”“評什么”“怎么評”出發,對評價方法提出了具體的設想。他主要依靠四個理論依據,將教學內容分為美育理論類教學、美育技能類教學、專業美育類教學、美育綜合類教學四個方面,對其進行定性與定量、內部評價與外部評價相結合的雙重評價模式。冉祥華的期刊論文《大學美育課程的設計與操作》被引用次數最多,該文批判大多數高校采用的測試評價方法,主張學習國外的情景化評價方式,對藝術教育進行評價。寧薇所著的《大學生美育論》[13]對評價方法作出了更為具體的解釋,依據藝術教育開放性的特點,在開放評價前,對高校美育課程的確定部分和模糊部分做出界定,定量分析法應用于確定部分,定性評價法應用于模糊部分。鄧佳的博士論文《高校美育課程研究》[14]以大量數據為根基提出我國公共藝術課程的評價方式過于單一的結論,主張采取定性與定量相結合的方式進行課程評價。

總之,所能查到的高校美育課程的評價方式都是從綜合類的文獻當中找出,很少有對美育課程評價的專門研究,我國美育課程的評價還處于起步階段,在研究上具有局限性。

三、高校美育課程研究的不足

筆者梳理了新中國成立以來高校美育課程的文獻,發現我國高校對美育課程越來越重視,撰寫的論文數量逐年上升,但是從課程體系的角度看,還存在諸多問題。

1.美育與藝術教育概念混淆

美育是一種具有審美意識、以審美為主的教育,美育將藝術教育作為主要的實施途徑。誠然,審美教育的本質也是一種藝術的教育,且兩者在目的效果上一致,都是提高人們的審美感受力、審美創造力和審美情趣,但這并不意味著可以簡單地將美育和藝術教育等同起來。從美學的角度上來說,美育中的美包含社會美、自然美、形式美和藝術美,存在于各領域中,藝術教育之美對上述四美都有所涉及,但是美的形式還是以藝術美為主的。所以相對來說,前者所涉及美的類型更多、領域更廣。從學科角度上來說,美育是一種學科綜合的教育,它不僅包含音樂、美術類的課程,還包含文學、戲劇等內容,而藝術教育在學科方面主要還是以音樂、美術等為主。合理發展美育和藝術教育需要改變陳舊的觀念,在新時代的大環境下思考如何在保護美育和藝術教育的自身獨特性的基礎上尋求更好的發展。

2.課程內容設置不合理

課程內容主要存在三方面的問題。其一,課程整體上側重于基礎理論的教授,理論與實踐相互脫離。其二,從課程資源開發的角度看,只有秦鵬燕的《多民族地區高校美育實踐探究》、耿琰的《山東高校非遺茂腔美育課程構建研究》、等相關11篇文獻提到要將非物質文化遺產、傳統音樂納入美育課程體系中,本地資源開發不夠深入。其三,美育課程內容設置單一,都是依托《音樂鑒賞》《美術鑒賞》等通識性課程開展美育課程,并沒有根據學校的不同類型、辦學層次、不同學科門類所需要的審美需求進行細分,內容設置大同小異。

3.研究領域不夠全面

筆者發現目前研究主要集中在美育發展現狀這一層面,有關美育課程內容的研究很少,只能從類似于整體框架的文章中尋找高校美育課程的目標、內容與評價,幾乎沒有對高校美育課程的全面研究,更不用說達到專業化、深入化、實踐化的目標。美育課程到底如何實施,所教授的內容是什么、怎么教、怎么對美育課程進行評價這些問題尚且都處在探討的階段,對于高校美育課程的研究存在一定的不足。

4.中外美育課程差距大

我國高校美育課程是在20世紀末才開始萌發的,此后多年間高校美育課程一直處于低迷狀態,直到21世紀初期,美育課程才慢慢發展起來。當時,我國高校美育課程只有北京大學、新疆師范大學等極少數學校將其設為必修課,大多數學校的美育課程還是定位在選修課之上。然而在國外,哈佛大學、牛津大學等學校早在20世紀末就將美育通識課程納入其必須研修的名單中,美育課程的定位不僅限于傳統的藝術課程,還開設了復合式的交叉學科,融美育于各類學科之中,把美育與德育、智育、體育擺在了同一高度上,美育地位非常突出。

綜上所述,高校美育課程的研究受到一定的重視,有不少成果問世,但對于新中國成立以來我國高校美育課程的目標、內容、評價等方面并沒有進行深入、透徹的解析,所涉及的文獻內容都是泛泛而談,沒有形成一套完整的課程體系。當下,中辦和國辦聯合印發的《關于全面加強和改進新時代學校美育工作的意見》將為高校美育體系建設和長足發展提供了最堅實的政策支持,期待各界學者能夠趁熱打鐵,為高校美育課程的建設畫龍點睛,使高校美育課程體系變得專業化、完整化。