“雙一流”背景下地方應用型本科高校資源勘查工程專業課程體系的構建

馮松寶 孫林華 桂和榮

關鍵詞:雙一流;地方應用型本科;資源勘查工程;課程體系

一、前言

引導部分地方普通高校向應用型轉變是我國高等教育現階段的主要目標和任務,課程體系構建是最核心也是最難的問題。雖然有很多高校在轉型過程中構建了課程體系,但還是存在一定的問題。艾靜超[1]以沈陽工程學院為例,在闡述應用型本科和應用型課程體系內涵的基礎上,討論了課程體系的設計理念及構建方法措施。李波[2]提出按應用型人才培養模式,更新課程理念重構地方高校課程體系,通過監控課程體系的運行,提高課程體系使用效益。同時,其他學者認為地方應用型高校課程體系構建應該在確定人才培養目標的基礎上,從課程目標、課程內容、課程結構、考核方式等確定課程體系[3-7]。

一流大學歸因于三組互相補充、缺一不可的因素群即人才匯集、教學資源豐富科研經費充裕、管理規范。顯然目前地方應用型高校布局不具備沖擊世界一流大學的條件,但是可以從專業入手尋找突破口,由點到面,開辟自己的路。在這方面典型的例子就是瑞士諾桑管理學院,這所學校經過自己在點上的努力,成為專業聲譽最高的國際酒店管理人員培訓學校。

另外,2019年4月教育部辦公廳《關于實施一流本科專業建設雙萬計劃的通知》中指出,2019—2021年建設1萬個左右國家級一流本科專業點和1萬個左右省級一流本科專業點,同時采取不同類型高校分賽道建設,地方高校和中央部門所屬高校名額分列,且向地方高校傾斜。雙一流背景下,國家的優越政策給地方應用型高校提供了機會,也給予了信心。

基于以上分析,地方應用型高校應該有建設一流專業的信心,在扎根地方或行業的基礎上,從點上突破,建設一流本科專業。基于此,本文以資源勘查工程專業為例,通過從需求出發,在對社會、行業等調查的基礎上,制定了人才培養目標,構建了課程體系。

二、課程體系的構建思路

廣義來說,課程體系是指在一定的教育價值理念指導下,將課程的各個構成要素加以排列組合,使各個課程要素在動態過程中統一指向課程體系目標實現的系統。

(一) 設計理念

1、考慮以學生能力(職業能力) 培養為核心。這里體現的是一種能力本位的思想而非知識本位。就地方應用型高校而言,能力主要體現為現代科學技術的應用能力和開發能力。

2、對接職業標準、社會需求。以滿足社會需求為依據進行課程的設置,實現課程內容與職業需求對接,使學生所學的知識能夠盡量做到和社會直接進行無縫對接,減少學生在職業崗位上的學習時間,盡快適應新角色。

3、強化實踐教學,重視對學生實踐能力的培養。《關于引導部分地方普通高校向應用型轉變的指導意見》中明確指出,實踐教學學時所占比例不少于30%,足見國家三部委對應用型高校應用型人才實踐能力的重視。

(二) 設計方法與措施

1、確定人才培養目標。人才培養目標是構建課程體系的靈魂,培養目標一定程度上引領課程體系的構建,同時也影響課程的結構和課程內容。所以,培養目標是課程體系構建的立足點。

2、構建模塊化課程體系。模塊化課程體系首先需要對行業進行人才需求調研,確定學生的就業崗位。從崗位需求出發,提煉技術能力要求,構建專業能力模塊。同時也要結合國家2018年制定的專業質量要求、工程認證標準及安徽省專業評估要求。

3、構建三級項目式實踐教學體系。實踐能力是應用型高校學生能力培養的主要方面,為此構建了“一級、二級、三級”實踐教學體系。一級項目主要是基于多個模塊而開展的綜合性實踐訓練項目,主要有畢業實習、地質綜合能力考核和畢業論文等,這些能夠加強專業綜合能力的培養。二級項目是對某一模塊進行的實踐訓練項目,能夠加強模塊知識與技能的訓練,讓學生在這方面能力得到加強。

(三) 構建路徑

課程作為本科人才培養體系中最基本的單元,是學校教育的核心要素。地方應用型高校要培養出知識扎實、實踐能力突出的優秀人才,課程目標、課程結構、課程內容和課程評價是實現人才培養的關鍵。

三、資源勘查工程專業人才培養課程體系

(一) 課程體系

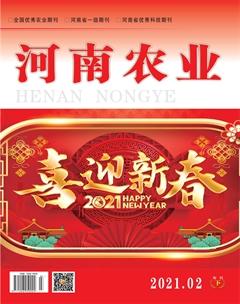

建設一流課程體系主要從課程目標、課程結構、課程內容、課程評價等四個方面入手。資源勘查工程專業整個課程體系的能力結構分為通識能力、專業能力和拓展能力。整個課程體系為5平臺+10模塊(見圖1)。

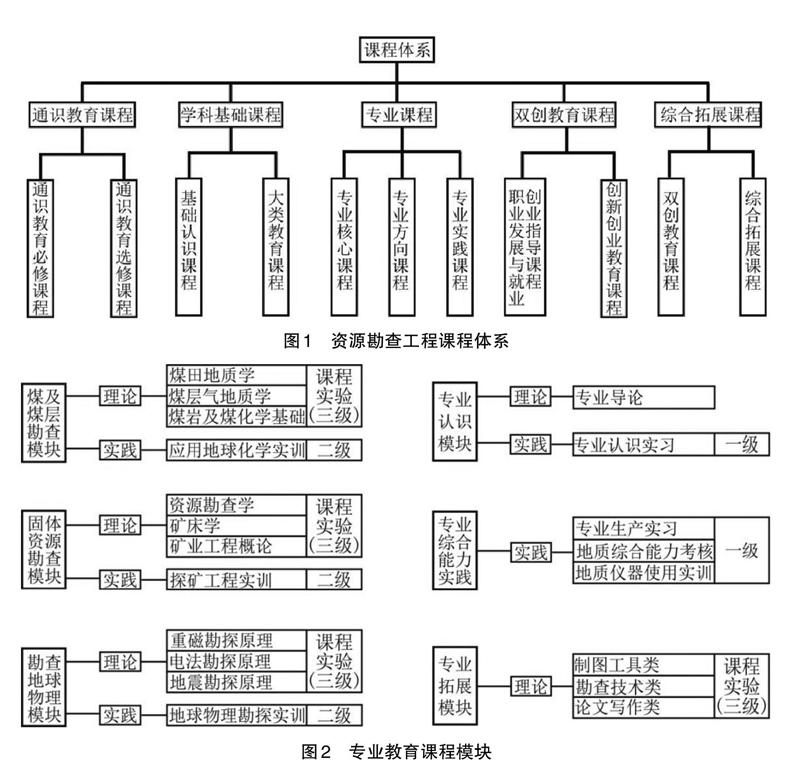

本文就專業能力所涉及的學科基礎課程平臺和專業課程平臺展開分析。在基礎課程平臺和專業課程平臺下有五個模塊。結合崗位需求情況,資源勘查工程專業的教育模塊確定為:煤及煤層氣勘查模塊、固體資源勘查模塊、勘查地球物理模塊、專業認知模塊、專業綜合能力實踐模塊、專業拓展模塊(見圖2)。模塊確定后,根據模塊的能力培養要求,對模塊內的課程的內容和結構進行優化處理,建立了一些具有地方特色的課程。

(二) 課程體系的優點

1、基本上遵循了職業人才培養規律。任何一種職業是由若干環節所組成,這些環節組成一個周期,職業活動是這一個個職業周期的循環往復[8]。比如,醫生的職業活動,包括診斷確診、制定治療方案、實行治療和康復指導等環節組成的職業周期。離開了職業能力,醫生的職業能力無從談起。資源勘查工程專業包括通識能力、專業能力和拓展能力,每一次勘查活動(職業活動) 都是這三個環節組成的周期的循環往復過程。此外,資源勘查工程專業課程體系中的選修性專業拓展模塊能夠使學生的職業遷移能力得到增強,使學生具備發展自身的職業能力。

2、遵循了認知規律。通常將由淺入深、由簡到繁、由易到難的循序漸進的教學內容安排和歸納法、演繹法等教學方法的應用稱之為教育規律。在資源勘查工程課程體系構建過程中,學生是在先學習學科基礎課的基礎上,再學習專業課,然后拓展課,基本遵循了認知規律。同時,在這個學期過程中,實踐教學活動貫穿于整個人才培養過程。在學科基礎課中具有實踐環節,有一級、二級和三級實踐環節,在專業課中也有一級、二級和三級實踐環節,這些環節是立體式分布,全程貫穿人才培養全過程。體現了理論教學和實踐教學的高度統一。

3、符合應用型課程體系特征。應用型培養的課程體系有如下特征:以職業為導向、突出能力本位的課程目標;以個體發展為核心、關注創新及實踐能力培養的核心模塊;重基礎、強應用、凸顯實踐教育理念的課程內容;靈活多元、注重過程性考核的課程評價。

四、存在問題與對策分析

(一) 部分任課教師一定程度上存在知識本位的思想

任課教師授課過程中存在過于強調以知識為中心,甚至存在灌輸式教學,忽視行業企業對人才儲備的應用知識需求。本專業教師由于大部分是年輕教師且都是直接從學校畢業過來,缺乏工程背景,導致學科知識與工程實踐相結合的內容較少。對于這種現象,首先,通過教研室活動的方式讓教師對應用型人才及應用型課程有清楚的認識;其次,利用寒暑假去相關單位進行掛職鍛煉或者進行一些產學研活動。通過這些活動讓教育者本身對應用型定位有全面的了解。

(二) 課程比例不夠合理,產教融合實訓基地牢固性和持續不強

課程結構主要分為通識教育課程、學科基礎課程、專業課程、創新創業課程和綜合拓展課程。主要存在的問題是與生產一線結合的實踐類課程較少。就目前產教融合教學的課程中,到基地學習往往是由任課教師自己與熟悉的企業聯系,帶學生去企業學習,沒有正式的文件計劃支撐,這樣往往會隨著任課教師的變化而變化。這種情況在資源勘查工程專業的探礦工程實訓中體現的尤為明顯。基于以上考慮,建議邀請企業的骨干人員參與到課程內容中,雙方就學生能力的培養和產教融合的具體運行等問題達成共識,簽訂協議,保證實訓不受任課教師變動所影響。

(三) 課程評價方式過于單一

對于考試課,主要以期末閉卷考試為主,試卷上考試分數占70%,平時分占30%。雖然也設計平時分,但是不能把過程考核很好地放到課程評價中。對于這方面考查課形式多樣,基本可以綜合考慮過程考核。但是對與考試課,學校已經有相關文件,可以進行考試改革。過程考核應該是常態化的考核方式,但是現在是非常態化的方式,須要申請才能進行。建議只有過程考核材料齊全,二級學院教學委員會同意,減少申請簽字環節。這樣可以一定程度上改變課程評價方式過于單一的問題。

五、地方應用高校一流專業建設過程中的思考

(一) 課程建設

課程建設是專業人才培養的載體,課程建設的情況影響人才培養質量。目前,從筆者所在的學院來看,整個課程建設重視程度不夠,最典型的就是2019年安徽省質量工程項目中mooc項目申報,基本滿足條件就可以申報成功,但是符合條件的教師積極性不高。另外,還出現了一個局面,即一些年輕教師積極申報,而申報成功概率很低,這種情況院里是否能夠適當資助,讓教師先嘗試著按學校規定去做,做的過程中能夠很大程度上提高教師的授課能力和對課程的把握能力,結果也能提高下一年申報成功率。

(二) 教師的應用能力

教師在教學過程中起著重要的作用,所以其本身的應用能力顯得非常重要。就目前的現狀而言,教師的專業知識應用能力較差。建議每年的暑假(至少20天) 每個專業派2名教師去企業掛職,幫助企業完成相關的項目,提升教師自己的能力。當然如果教師有自己的產學研項目,也可以不去。這方面還需要建立監督機制,保證教師20天之內在企業。

(三) 教學能力

由于大部分教師是非師范類專業畢業,教學能力上基本還都存在欠缺。建議認真參加網絡培訓。另外就是多組織教研室研討活動(并非完成學校的任務,拍個照片),例如,這個學期資勘教研室進行過嘗試,覺得效果還不錯。

(四) 學生實踐能力

目前,除了普通的實習以外,就是學生的創新創業項目。不管是學校的項目、省級項目還是國家級項目都是有限的,這樣保證不了想做項目的學生能夠申請成功,建議院級的科研項目(像2018年地質資源地質工程重點學科學生開放課題),盡量每年能有,這樣可以有效補充校級以上項目的缺乏。

結語

雙一流建設背景下,國家提出了雙萬建設計劃,給應用型高校發展提供了重要的機會。應用型高校課程體系構建需要在人才培養目標確定的基礎上,結合地方和行業需求、人才本身的條件、學校自身的定位和教師的綜合素質等多方面考慮。