佤族人口結構變動研究(1990—2010年)

——基于人口普查數據的統計分析

劉星明 白琴芳

(1.云南民族大學思想政治工作隊伍培訓研修中心,昆明 650500;2.云南農業大學農村干部學院,昆明 650500)

在中國這樣一個人口大國,各民族人口發展既有共同點,又存在諸多差異。馬克思強調:“人口是全部社會生產和行為的基礎和主體。”[1]加強民族人口問題研究,有利于把握民族人口與經濟社會發展的階段性特征,并根據人口發展中存在的問題精準施策。人口結構是人口運動和存在的基本形式,是研究人口變化和發展的主要內容,是人口學研究的重要課題。

佤族是中國西南地區歷史文化悠久的世居少數民族,是云南省跨境民族之一,是中華人民共和國成立以前云南省獨有的少數民族[2],也是中華人民共和國成立后的“直過民族”之一,屬南亞語系孟高棉語族佤德語支。佤族主要分布在瀾滄江以西和怒江以東的怒山山脈南段,人們習慣稱之為阿佤山區,阿佤山區跨中緬邊境線,佤族人口大都居于沿邊一線[3]。考慮到數據的可獲得性和可對比性,重點對1990—2010年中國境內佤族人口結構變動情況進行研究,以期發現佤族人口發展過程中存在的問題,提出佤族人口發展的對策建議。如無特別說明,研究數據均來源于1990年、2000年和2010年全國人口普查數據,或根據人口普查數據統計、分析和整理所得。

一、佤族人口結構變動分析

(一)佤族人口的自然結構變動

人口的自然結構是最基本的人口結構,也是人口最基本的自然特征之一。在自然結構中,人口性別和年齡結構變動直接關系到未來人口的發展趨勢,對人口再生產的速度和社會經濟的發展有較大影響[4]。因此,研究佤族人口的性別和年齡構成,對佤族人口發展規劃的制定和佤族人口生育政策的調整等方面具有重要意義。

1.佤族人口的性別結構變動

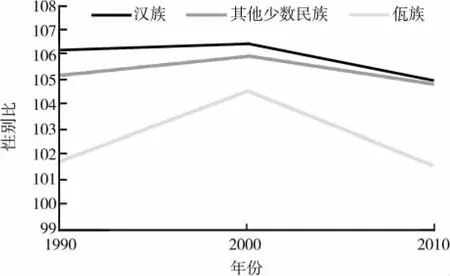

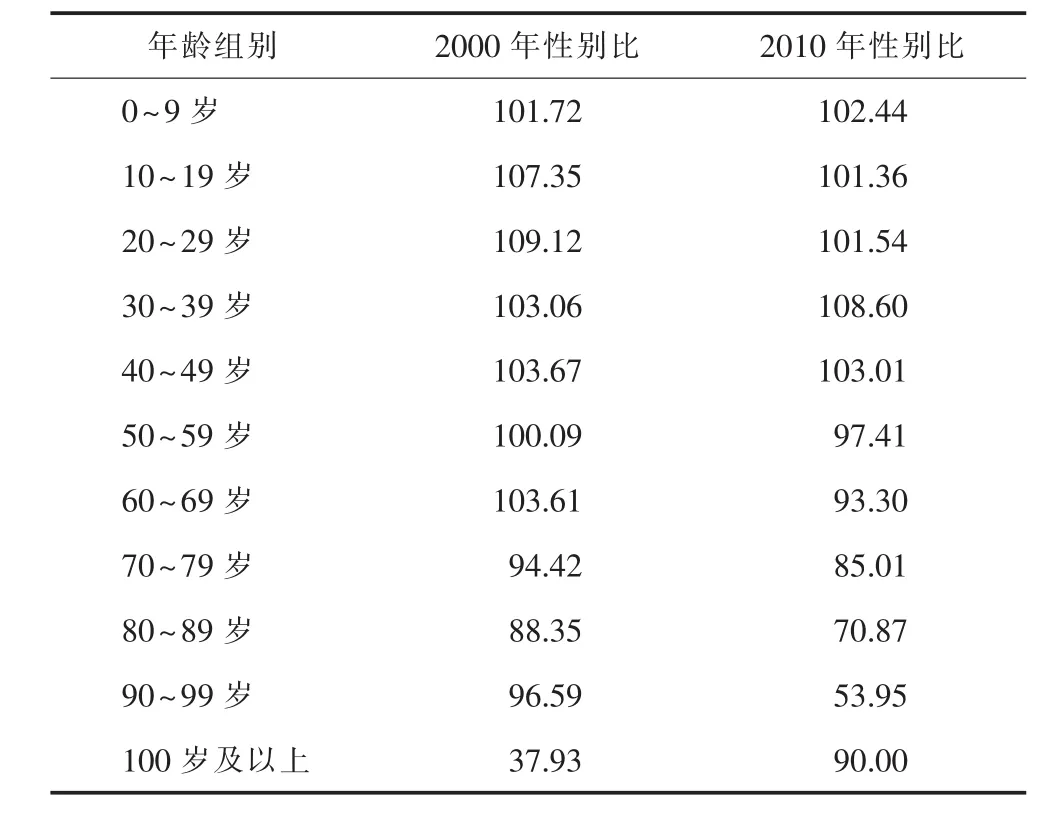

1990年第4次全國人口普查數據顯示,佤族人口數量為351 980人,其中,男性177 480人,女性174 500人。2000年第5次全國人口普查數據顯示,佤族人口數量為396 610人,其中,男性202 626人,女性193 984人。2010年第6次全國人口普查數據顯示,佤族人口數量為429 709人,其中,男性216 439人,女性213 270人。研究選用性別比來度量和分析人口性別結構,即平均100名女性所對應的男性人口數量。經驗數據表明,世界上絕大多數國家總人口的性別比范圍為95~103[5]。漢族、佤族、其他少數民族人口性別比變動情況見圖1,佤族人口分年齡段性別比變動情況見表1。結合統計數據分析,佤族人口的性別結構呈現以下特征。

圖1 漢族、佤族、其他少數民族人口性別比變動情況

表1 佤族人口分年齡段性別比變動情況

總體上看,佤族人口性別比基本協調。自1982年第3次全國人口普查以來,漢族和少數民族人口性別比均出現異常,1982年漢族人口性別比達105.58,已超出正常值范圍,此后仍持續攀高,直至2010年第6次全國人口普查時才有所回落。少數民族人口性別比的變動軌跡大體上與漢族人口一致,都經歷了上升期和回落期。而佤族人口性別比除2000年第5次全國人口普查時達到104.45,超出正常值范圍以外,第3次、第4次和第6次全國人口普查的人口性別比均在正常值范圍以內。由此可見,相比漢族和其他少數民族,佤族人口性別比基本正常。

從年齡段上看,10~29歲佤族人口性別比偏高。2000年第5次全國人口普查時,10~19歲佤族人口性別比達107.35,20~29歲佤族人口性別比達109.12,30~39歲佤族人口性別比達103.06,也超出了正常值范圍;2010年第6次全國人口普查時,30~39歲佤族人口性別比達108.60,這也遠遠超出了正常值范圍。由此可以推斷,自20世紀50年代開始,佤族出生人口男性多于女性,但并未出現較大偏差,而1970—2000年出現佤族出生人口性別比偏高的現象。

從變化趨勢上看,佤族人口經歷了由性別比偏高到性別比逐漸回歸正常的過程。如前所述,1970—2000年佤族人口出現性別比偏高的現象,但根據2010年第6次全國人口普查時,0~9歲、10~19歲、20~29歲年齡段的數據顯示,佤族人口性別比均在正常值范圍以內。由此可以推論,2000年以來佤族出生人口的性別比下降,并逐漸回歸到正常范圍以內。

通過以上分析可知,20世紀50年代至70年代,佤族男性人口多于女性人口,但并未出現性別比失衡現象。20世紀70年代至21世紀初,佤族人口性別比持續增高,與全國出生人口性別比失衡狀況基本同步,但并沒有漢族和其他少數民族那么嚴重。21世紀以來,佤族人口性別比逐漸下降,至2010年佤族人口性別比基本協調。

2.佤族人口的年齡結構變動

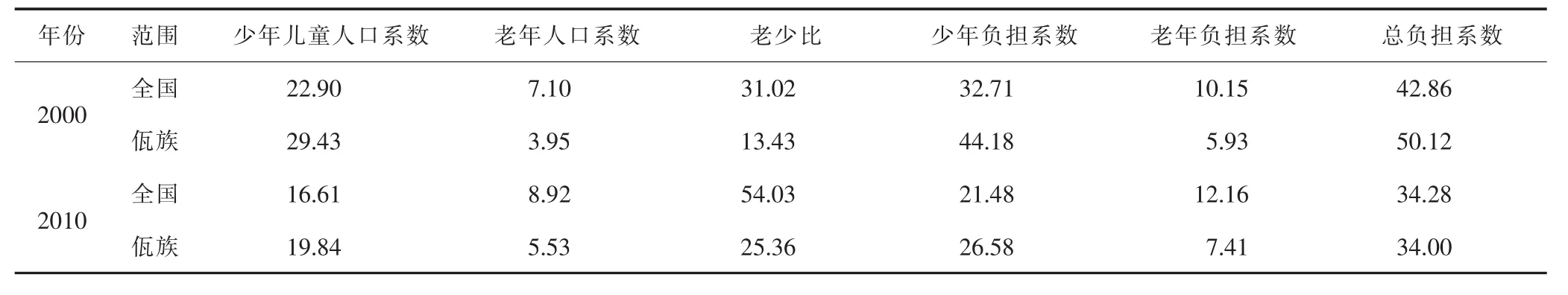

人口年齡結構是以年齡為標志來分析人口內部組成狀況的。現存人口年齡結構既是之前人口再生產的結果,又是今后人口再生產的起點,人口年齡結構影響人口增長轉變,并與社會經濟發展緊密相聯,具有特定的人口學、經濟學和社會學意義。研究佤族人口的年齡結構變動,正確認識年齡結構對社會經濟活動的影響,對合理安排佤族社會人口與物質再生產具有重要意義。度量和分析人口年齡結構的指標主要有少年兒童人口系數、老年人口系數、老少比、少年負擔系數、老年負擔系數、總負擔系數等。少年兒童人口系數是指0~14歲人口數占總人口數的比重,老年人口系數是指65歲以上人口數占總人口數的比重,老少比是指65歲以上人口數占0~14歲人口數的比重,少年負擔系數是指0~14歲人口數占15~64歲人口數的比重,老年負擔系數是指65歲以上人口數占15~64歲人口數的比重,總負擔系數是指0~14歲和65歲以上人口數占15~64歲人口數的比重。全國和佤族人口負擔系數變動情況見表2,國際通用人口年齡結構類型標準見表3。由此可知,佤族人口的年齡結構呈現以下特征。

表2 全國和佤族人口負擔系數變動情況 %

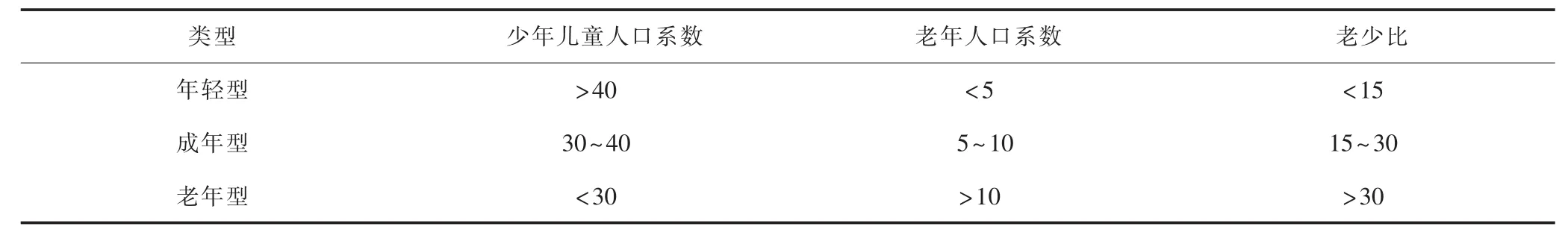

表3 國際通用人口年齡結構類型標準 %

從人口老齡化情況看,佤族尚未進入老齡化社會。按照人口老齡化劃分的國際標準,當60歲及以上人口數占社會人口總數的10%,或65歲及以上人口數占社會人口總數的7%,即標志著該地區進入老齡化社會[6]。由表2可知,2000年佤族老年人口系數為3.95%,2010年為5.53%,老年人口系數均低于老齡化社會的國際標準;而2000年全國老年人口系數為7.10%,2010年為8.92%,這說明2000—2010年佤族尚未進入老齡化社會。

從人口負擔系數看,佤族人口負擔系數呈下降趨勢。由表2可知,2000年佤族少年負擔系數為44.18%,2010年為26.58%,下降了17.60%;老年負擔系數則從2000年的5.93%上升至2010年的7.41%,上升幅度不大;總負擔系數從2000年的50.12%下降至2010年的34.00%,下降了16.12%。由此可見,佤族平均每個成年人所負擔的少年兒童數量,以及共同負擔少年兒童和老年人的數量都在明顯下降,但他們所負擔的老年人數量略有上升。這就說明,成年人撫養子女的負擔在減輕,而贍養老人的負擔在逐步加重。

從人口年齡結構類型看,佤族人口處于成年型階段。由表2、表3可知,在2000年和2010年全國人口均處于老年型人口時期,按照少年兒童人口系數的國際通用標準,佤族人口經歷了由成年型向老年型過渡的階段;按照老年人口系數的國際通用標準,佤族人口經歷了由年輕型向成年型過渡的階段;按照老少比的國際通用標準,佤族人口同樣經歷了由年輕型向成年型過渡的階段。由此可見,2000—2010年佤族人口經歷了由年輕型向成年型過渡的階段,佤族人口處于成年型。我國人口年齡結構從年輕型向成年型變化開始于20世紀60年代中期;到1990年已完全轉變為成年型人口;2000年前后,我國人口年齡結構已經明顯轉變為老年型人口[7]。21世紀的中國將是一個不可逆轉的老齡社會[8]。對照佤族人口年齡結構轉變過程看,在2000年后全國開始邁入老齡化社會,佤族人口則經歷了由年輕型向成年型過渡的階段。

通過以上分析可知,1990—2010年佤族人口長期處于年輕型和成年型階段,佤族社會處于“人口紅利期”。總體上看,佤族人口年齡結構轉變過程并未與全國同步,較之全國人口在1990年已完全轉變為成年型,并于2000年開始進入老年型而言,佤族人口年齡結構轉變至少比全國晚20年以上。

(二)佤族人口的社會結構變動

婚姻和家庭是人口研究的重要內容,婚姻是組建家庭的前提,家庭是社會的細胞[9]。文化結構、行業和職業結構則是從社會視角和經濟視角分析人口的構成。因此,佤族人口的社會結構至少包括佤族人口婚姻結構、家庭結構、文化結構和行業職業結構4個方面。

1.佤族人口的婚姻結構變動

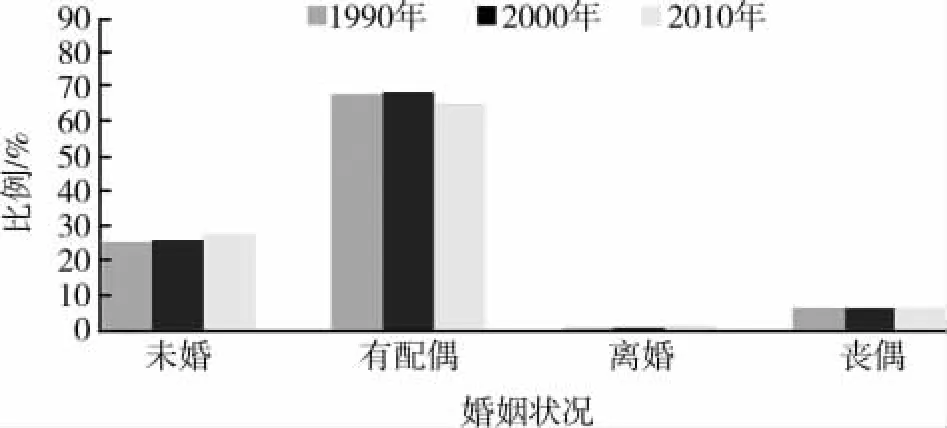

婚姻是人類所特有的社會現象,是人口再生產的重要前提。佤族傳統社會有著“串姑娘”“朵帕克”“汝嘎包”等獨特的婚戀習俗[10],但隨著婚姻自由意識的不斷增強,佤族傳統婚戀模式開始解體。針對佤族15歲及以上人口,選取未婚、有配偶、離婚和喪偶4個指標,結合佤族地區實地調研情況,對佤族人口婚姻結構進行研究。佤族人口婚姻結構變動情況見圖2,佤族分性別人口婚姻結構變動情況見表4。由此可知,佤族人口的婚姻結構變動呈現以下特征。

圖2 佤族人口婚姻結構變動情況

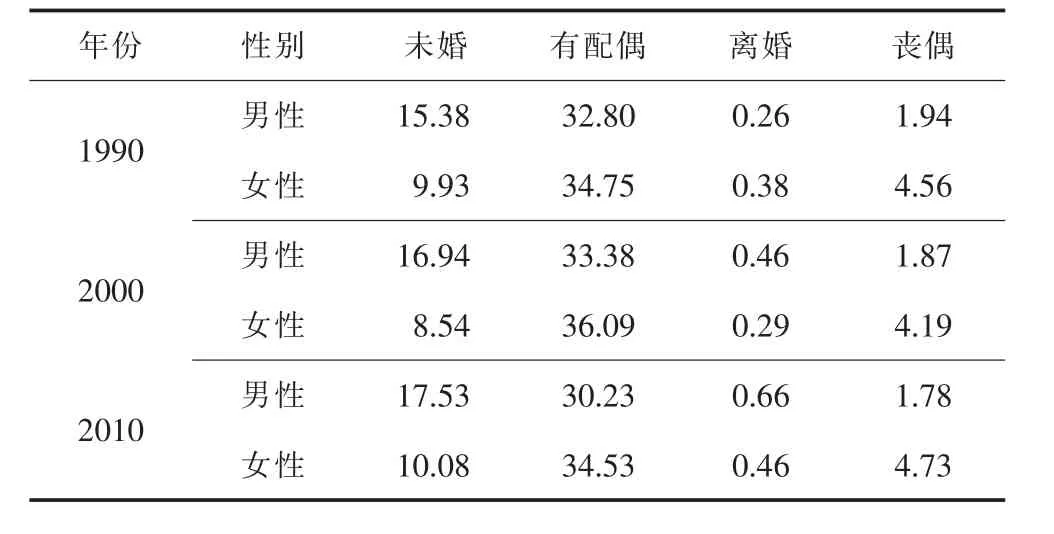

表4 佤族分性別人口婚姻結構變動情況 %

佤族人口婚姻具有穩定性。在15歲及以上佤族人口中,未婚人口比重從1990年的25.31%上升至2010年的27.61%,呈小幅上升;有配偶人口比重從1990年的67.55%上升至2000年的69.47%,又下降至2010年的64.76%,呈小幅波動;離婚人口比重從1990年至2010年上升了0.48%;喪偶人口比重無太大變動。可見,1990—2010年15歲及以上佤族人口的婚姻結構無明顯波動,具有一定的穩定性。

佤族男性和女性人口的婚姻狀況存在顯著差異。由表4可知,在15歲及以上佤族人口中,1990年未婚男性比女性多5.45%,2000年未婚男性比女性多8.40%,2010年未婚男性比女性多7.45%。在有配偶的佤族人口中,男性所占比重呈現下降趨勢。男性的離婚率從1990年的0.26%上升至2010年的0.66%,上升幅度明顯高于女性。究其原因,除了佤族男性人口多于女性人口造成的婚姻擠壓、男性未婚人口高于女性外,佤族婦女外流現象也值得關注。2010年佤族人口遷移目的地超過1 000人以上的山東省、四川省、安徽省和河南省,女性人口所占比重都超過65.00%,甚至河南省的佤族女性占比達78.56%。根據項目組于2017年赴滄源縣勐董鎮等佤族地區調研的情況看,這些外流的佤族女性大部分是外出打工后留在當地,其與當地其他民族通婚的比例逐漸增加。總之,佤族婦女外流現象較為突出是導致佤族男性和女性人口婚姻狀況存在差異的原因之一。

佤族人口的初婚年齡總體推后,但女性早婚現象仍然普遍存在。2000年佤族初婚年齡在18歲以下人口數占初婚總人口數的比重達26.84%,2010年為16.24%,下降了10.60%。但是,2010年佤族初婚年齡在18歲以下的人口中,男性人口為1 385人,女性人口為4 684人,女性人口占比77.18%。根據項目組赴滄源縣勐角鄉、西盟縣勐卡鎮等佤族地區調研的情況看,佤族早婚習俗在過去較為普遍,但隨著人們婚育觀念的轉變,早婚被越來越多的年輕人所摒棄,尤其是外出打工的青年。而女性受教育時間大多比男性短,有的女童甚至尚未完成義務教育就中途輟學。因此,佤族女性初婚年齡提前,女性早婚比男性更甚。

總之,1990—2010年佤族人口的婚姻觀念雖然有所轉變,如初婚年齡總體推后等,同時也伴隨著佤族人口離婚比例提高、婚姻擠壓、婦女外流等社會問題開始逐漸顯現。但佤族社會并沒有出現因改革開放和市場經濟發展對傳統婚姻產生巨大沖擊,而導致人口婚姻結構大幅變動,佤族人口婚姻仍然具有較強的穩定性。

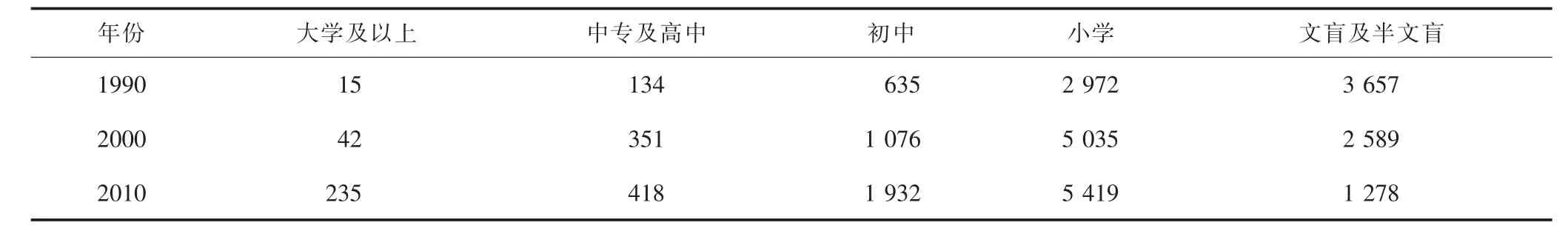

2.佤族人口的家庭結構變動

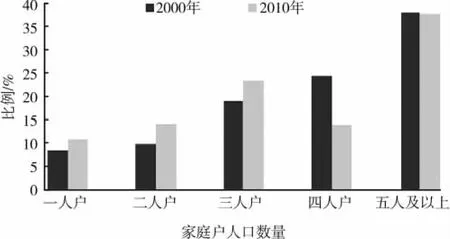

經濟發展和社會變革不斷促進佤族地區家庭戶數、家庭規模、家庭結構發生變化。考慮到佤族家庭人口、戶數等相關數據的可獲取性,主要依據云南省人口普查資料和云南省歷年統計年鑒數據,并結合實地調研情況,分析滄源縣佤族家庭結構變動情況,以此代表佤族家庭結構變動特點。滄源縣佤族家庭戶人口數量構成情況見圖3,滄源縣佤族總人口、總戶數、戶規模變動情況見表5。由此可知,佤族人口的家庭結構變動呈現以下特征。

圖3 滄源縣佤族家庭戶人口數量構成情況

表5 滄源縣佤族總人口、總戶數、戶規模變動情況

佤族家庭規模日趨縮小。從總戶數和戶規模看,滄源縣佤族家庭雖然總人口和總戶數增加,但家庭規模日趨縮小。1990—2010年滄源縣佤族人口共計增長3.81萬人,但總戶數增長了近2萬戶,而戶規模則從1990年的5.08人/戶下降至2010年的3.73人/戶,家庭規模逐漸減小。從家庭戶人口數量構成看,2000—2010年滄源縣佤族家庭一人戶、二人戶和三人戶家庭數量快速增加,四人戶家庭所占比重大幅下降,這也說明佤族家庭規模日趨小型化的變化趨勢。

核心家庭逐漸成為家庭類型的主體。根據云南省2010年人口普查數據可知,在滄源縣佤族地區家庭戶代際結構中,由一對夫婦及其子女組成的兩代戶比重最大,占六成以上;以一對夫婦為主體的一代戶和以單身戶為主體的一代戶大約占兩成;以直系家庭為主的三代戶和四代及以上戶也大約占兩成。以兩代戶為主的核心家庭是滄源縣佤族家庭類型的主體。

家庭功能發生轉變。當佤族家庭規模逐漸縮小,核心家庭成為家庭類型的主體時,其家庭功能也逐漸開始發生變化。在傳統社會,家庭是社會勞動組織的基本形式,家庭的功能是為了組織生產。而在現代社會,基于生產功能的大家庭的存在基礎已經動搖。項目組于2017年在滄源縣勐董鎮帕良村調研時發現,村寨中二代戶的核心家庭里,絕大部分年輕夫婦都已外出打工,家庭收入的主要來源是打工收入,過去所謂“人多好種田”的現象已不復存在,傳統的以家庭為單位的農業生產活動已經弱化。

總之,1990—2010年佤族家庭結構發生了明顯變動。由于婚姻擠壓等因素導致佤族未婚人口比例上升,從而使得一人戶或一代戶家庭數量快速增加。同時,二人戶、三人戶和二代戶的數量也迅速增長,這表明佤族地區家庭戶代際結構中,擴展家庭、聯合家庭等大家庭開始逐漸解體,取而代之的核心家庭逐漸成為家庭類型的主體。家庭結構的變動也意味著家庭功能發生轉變,傳統家庭的農業生產活動已不再是核心家庭的主要生產功能。

3.佤族人口的學歷結構變動

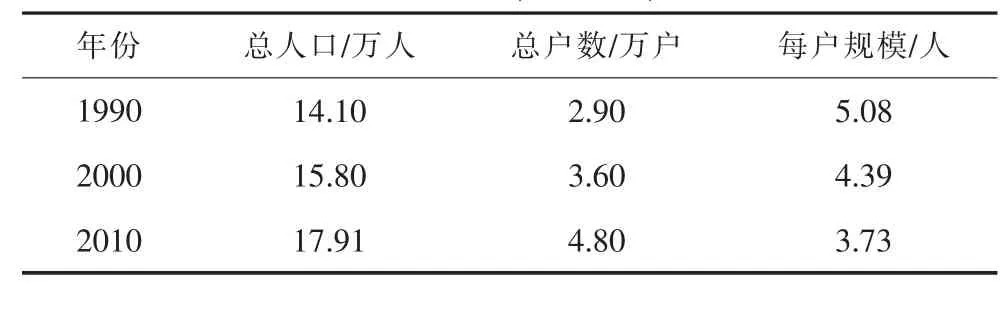

人口的文化結構反映了人口受教育狀況,是人口的重要社會特征。人口的文化結構還反映了人口的素質狀況,而文化素質是人口素質的核心,文化素質也決定了人口的發展[11]。佤族每萬人擁有各種受教育程度人數的變動情況見表6。由表6可知,中華人民共和國成立以來,特別是改革開放以來,佤族人口的學歷結構發生了大幅變動,主要呈現以下特點。

表6 佤族每萬人擁有各種受教育程度人數的變動情況 人

受教育人口數量顯著上升,且受大學及以上教育程度的人口增長迅速。自1990年以來,由于佤族地區教育事業的快速發展,佤族人口的受教育程度明顯提升。從每萬人擁有各種受教育程度人數看,達到小學教育程度的人口增長1.8倍,達到初中教育程度的人口增長3.0倍,達到中專及高中教育程度的人口增長3.1倍,而達到大學及以上教育程度的人口增長十分迅速,增長了16倍。這是改革開放以來全國教育水平發展的必然結果,更得益于佤族地區不同層次、不同形式和不同規模的教育形式,使得佤族人口受教育程度顯著增長[2]。

受教育程度遠遠低于全國平均水平,且受教育程度的構成不合理。雖然佤族人口受教育程度快速增長已是不爭事實,但相較于全國人口的平均受教育程度而言,佤族人口大幅落后。根據2010年全國第6次人口普查數據顯示,全國每萬人擁有受教育程度中,大學及以上教育程度人數為838人,是佤族人口的3.6倍;中專及高中教育程度人數為1 403人,是佤族人口的3.4倍;初中教育程度人數為3 879人,是佤族人口的2.0倍。從人均受教育年限看,2010年佤族人均受教育年限為6.6年,而全國人均受教育年限為8.9年。佤族人口受教育程度的構成不合理,60%以上的人口僅受初中及小學教育;1990—2010年,文盲和半文盲人數盡管減少了一半以上,但2010年仍然每萬人中有1 278人為文盲和半文盲;受高等教育的人口數量盡管快速增長,但所占比重仍然偏低。

女性人口的受教育程度低于男性人口,但差距在逐漸縮小。1990年大學及以上教育程度所占比例中,男性是女性的2.8倍,高中及中專為1.9倍,初中為1.7倍,小學為1.3倍;到2010年,大學及以上教育程度中,男性是女性的1.2倍,高中及中專為1.3倍,初中為1.3倍,小學為1.1倍。雖然男性受教育的比重仍然高于女性,但兩性之間受教育程度的差距大幅縮小,這也印證了上述關于佤族女童輟學和早婚現象相較男性更甚的有關論述。

總之,1990—2010年佤族人口的文化結構變動幅度相對較大,主要表現為受教育人數大幅增長,且受高等教育人數增幅較大。但這種大幅增長的變動并未完全改變佤族人口總體文化素質偏低的事實,如文盲和半文盲人數偏多,受教育人口大多停留在基礎教育水平,女性受教育程度比男性偏低等。佤族人口的文化結構尚需努力改善,才能不斷提高佤族人口素質。

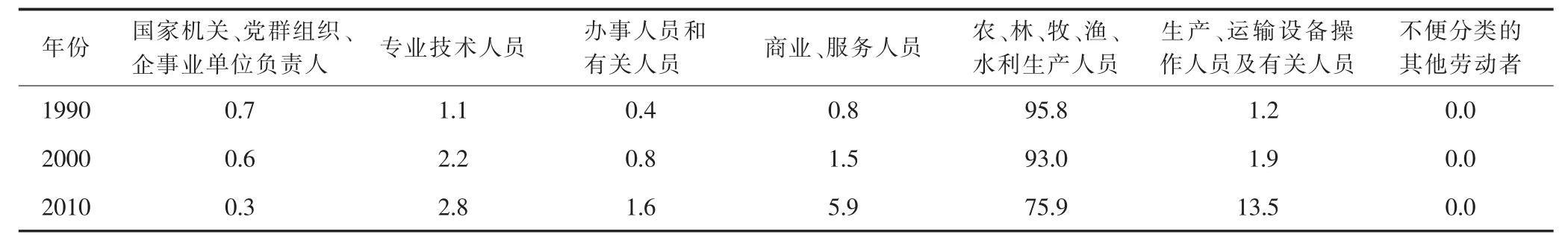

4.佤族人口的職業結構變動

就業人口的職業結構是人口在社會中相對地位的反映,也是對一個地區勞動者的技能分布、素質狀況和利用程度的一個重要指標。在西方社會學的研究體系中,職業結構狀況是分析社會族群分層的一個重要切入點[12]。國內學者也認為,比較各族群勞動力的產業和職業結構,可以大致判斷出一個族群的發展與現代化程度[13]。參照《國際標準職業分類》將佤族就業人口劃分為七大類。佤族人口的職業結構變動情況見表7。由此可知,佤族人口的職業結構變動具有以下特征。

表7 佤族人口的職業結構變動情況 %

從事農業生產和勞動密集型行業的人口比重較高。1990年佤族人口中農、林、牧、漁、水利生產人員的比重高達95.8%,盡管2010年下降至75.9%,但相較于全國48.4%的人口從事第一產業而言,佤族人口從事農業生產的比重較高。另外,在2010年佤族人口的職業結構中,排名前3位的分別是農、林、牧、漁、水利生產人員,生產、運輸設備操作人員及有關人員和商業、服務人員。

職業構成變化不大。1990—2000年佤族人口中的專業技術人員,辦事人員和有關人員,商業、服務人員,以及生產、運輸設備操作人員及有關人員這4類職業就業人口的比重都有不同程度提高;國家機關、黨群組織、企事業單位負責人和農、林、牧、漁、水利生產人員這兩類職業就業人口的比重也有不同程度下降。但總體上看,佤族人口職業構成并未發生根本性變化。

專業技術人員所占比重偏低。從3次人口普查情況看,佤族人口從事專業技術的比重僅為1.1%、2.2%和2.8%,相較于西方發達國家15.0%的比重,差距明顯。這反映出佤族人口中專業技術人才匱乏,就業人口的技術水平和文化素質不高等問題。

人口就業的產業結構不合理。把佤族人口就業的產業構成與全國人口就業的產業構成相比較,根據2010年全國人口普查數據分析,全國從事第一、第二和第三產業人口的比重分別為48.4%、24.1%和27.5%,而佤族從事第一、第二和第三產業人口的比重分別為78.1%、9.8%和12.1%。這說明大量佤族就業人口滯留在農業;而在第二產業就業人口中,又集中在制造業,新型工業行業就業人口極少;第三產業就業人口也都集中在交通運輸業、餐飲業等傳統行業,與現代經濟發展關聯密切的其他行業較少。

總之,1990—2010年佤族人口職業結構未發生顯著變動,仍然是從事農業人口居多,從事第二和第三產業的傳統行業人口雖然有不同程度增長,但并未從根本上改變人口就業結構,從事人口密集型行業的體力勞動者占絕大多數,人口職業結構固化特征明顯。

二、佤族人口結構變動的思考與對策

眾所周知,佤族人口分布于多山、沿邊和貧困的阿佤山區,傳統的佤族社會封閉,民族性格保守,文化“內卷性”突出[14]。中華人民共和國成立以來,特別是改革開放以來,佤族人口與外界交流日益頻繁,其生產生活觀念逐漸轉變。從以上對佤族的性別結構、年齡結構、婚姻結構、家庭結構、文化結構和職業結構等6個方面變動的分析可知,1990—2010年佤族人口自然結構和社會結構均產生變動,其人口結構經歷了由傳統向現代的轉型。從人口結構變動的幅度看,家庭結構和文化結構出現顯著變化,但性別結構、年齡結構、婚姻結構和職業結構均未發生顯著變動,這意味著佤族人口結構穩定性特征較為顯著。從文化的角度看,山地民族“并非只是政治抵制的空間,同時也是文化拒絕的區域”[15]。生活在封閉的自然地理環境和人文生境之中的佤族,盡管經歷了改革開放以來社會變革的劇烈沖擊,但其文化的內斂性和民族性格的保守性從其人口結構變動中得以反映。要加快佤族人口由傳統向現代的轉型,可以從人口結構的短板入手。

第一,大力加強處于“人口紅利期”的佤族青壯年人口短期培訓和職業教育力度。由佤族人口年齡結構和職業結構的變動情況可知,1990—2010年正處于“人口紅利期”的大量佤族青壯年勞動力從第一產業向第二、第三產業轉移。1990—2010年佤族外出務工的青年人數逐年增多,甚至有的村寨80%以上的青壯年勞動力都已外出務工。而面對越來越強的國內外競爭和勞動力需求結構的轉型,這些外出務工人員大多只能從事繁重的體力勞動,更重要的是,他們遠離家鄉和親人,語言不通、文化水平較低、生存方式單一等問題都使得他們被排斥在主流社會之外。當他們脫離自己的母體文化群體而與主流文化群體交往時,在適應城市文明和他者文化時必然會感到文化震驚[16]。因此,提高務工人員的生活質量和就業質量成為當務之急。應有針對性地開展短期就業培訓或職業教育,充分挖掘佤族青壯年人口的人力資源,并將其直接轉化為現實生產力,從而提升其業務技能和人口素質。

第二,充分重視家庭結構小型化變動等因素所導致的空巢老人生活保障問題。佤族人口的家庭結構變動與佤族婚育觀念、家庭觀念等因素相關,加之佤族青壯年外出務工人員逐年增多等多重因素的疊加影響,導致家庭結構小型化,特別是空巢老人逐漸增多。從實地調研的情況看,在滄源縣勐董鎮等地區,絕大部分空巢老人沒有固定收入,仍然依賴土地,過著自產自銷、自給自足的生活。佤族社會傳統的“孝道”觀念逐漸瓦解,年輕子女認為和父母之間有代溝,沒有辦法進行情感上的交流;老年人認為年輕子女特別是男孩子整天只會喝酒打牌,不務正業。老人在子女分立門戶或外出務工后,生活無以為繼。這種伴隨著家庭小型化趨勢而產生的空巢老人生活保障問題,應引起政府部門的充分重視。

第三,從全面提升佤族人口素質的戰略高度不斷優化佤族人口的文化結構。1990—2010年佤族人口的文化結構變動最為顯著,這說明佤族地區的教育水平有大幅提升。但總體上看,佤族人口的受教育水平仍然偏低,且受教育程度構成不合理。基礎教育特別是受小學教育人口比重偏大,受高中和中等教育人口不足5%,受大學教育人口比重更低。人口素質的高低決定著經濟社會發展程度,要全面提升佤族人口素質,推動佤族經濟社會發展,就需要不斷優化佤族地區的教育結構[17]。一是不斷提高義務教育質量,把小學和初中教育從擴大規模向提高質量轉變,提升基礎教育質量和水平。二是全面發展高中教育或短期職業教育培訓,突破制約佤族地區人口素質和教育事業協調發展的瓶頸。三是大力發展高等職業教育和普通高等教育,優化高等人才培養結構,為當地經濟社會發展提供智力支持。四是消除佤族人口受教育的性別差異。如前文所述,佤族女童輟學率較高,且女性人口外流趨勢明顯,因此,要從經費投入、社會輿論引導等方面入手,切實保障佤族女童受教育的權利。

第四,將大力發展第三產業作為擴大佤族人口就業和人口產業轉移的主要舉措。從事第一產業佤族人口比重高達78.1%,比全國高出30.0%,這說明大量佤族人口滯留在農業產業,從事第二或第三產業人口比重較低。20世紀50年代的調查數據顯示,佤族有70%的土地面積屬于刀耕火種,使用鋤頭和犁的時間只有十多年[18]。如今,佤族地區的耕種技術絕大多數是從外地引進,由于人口素質不高,影響了外生式農業生產技術的消化吸收[19]。要打破佤族人口產業分布過于集中的狀況,就需要大力發展第三產業,以創造更多的就業崗位。目前,發達國家第三產業就業人口比重都在65%以上,一些發展中國家的第三產業就業人口也達到了50%以上[20]。而佤族只有12%,可見佤族地區第三產業的發展空間巨大。從現實情況看,佤族地區的商業、餐飲業、旅游業等服務行業發展水平不高,對于這些吸納勞動力較多的勞動密集型行業,政府應予以重點支持培育。

第五,把引導勞動力有序回流作為促進佤族經濟社會發展的有效途徑。佤族地區外出務工具有較強的回流特征。一位從上海務工返鄉在滄源縣從事出租車行業的青年說:“老家上有老下有小,身在城市卻惦記著家鄉,何況在老家也有發展機會。”這些回流人員接受了開放地區現代文明的熏陶,新的商業、技術、產業和文化信息流增多,勞動力回流對當地經濟繁榮產生了“滾雪球”效應。政府部門應積極引導勞動力有序回流,鼓勵農戶走“外出務工—資本積累—回家創業”的發展模式,以實現務工效應向創業效應轉變[21]。

三、結語

佤族集聚的阿佤山地區的經濟結構、文化特征與內地仍存在較大差異,民族間交流交往交融是社會和諧的基礎,通過引導佤族人口向經濟發達地區合理流動,有利于促進佤族與其他民族間的融合。大力加強處于“人口紅利期”的佤族青壯年人口教育培訓力度,有利于充分挖掘人力資源。更為重要的是,人口素質的高低決定經濟社會發展程度,要全面提升佤族人口素質,就需要不斷優化佤族地區的教育結構,特別是大力發展高等教育,培養更多佤族精英,保持優秀人才的社會流動性,從而全面提升佤族人口發展質量。