蘇區時期中國共產黨的農民教育動員探析*①

陳利平 吳仁明

(成都理工大學 馬克思主義學院四川 成都610059)

一、引言

中國共產黨自成立之初便秉持“人民群眾是歷史的創造者”的唯物史觀,深刻認識到群眾運動的重要性,把群眾運動看作黨的基本策略和工作重心。從1921年中國共產黨成立到1927年第一次國共合作結束,這一時期中國共產黨把“工人階級”作為主要動員對象,成功領導了幾次大規模的工人運動。“1927年國共合作破裂后,中國共產黨轉入農村地區并確立了‘工農武裝割據’的行動方略,繼續以動員群眾、發動群眾運動為己任,只是動員的重點已從工人轉向了農民”。[1](PP49~50)農民“是工人階級最需要最靠得住的同盟軍”,[2](P257)但他們文化水平低、思想封建保守、認識封閉固化、缺乏政治參與的自覺。中國共產黨的領導人獨具慧眼,意識到農民潛在的革命性。他們在中央革命根據地開展土地革命,實施“擴紅運動”,組織生產競賽,開辦農民協會,以期把農民動員起來參加反“圍剿”戰爭,鞏固和發展蘇區的革命成果,而要喚醒農民的政治意識,增強農民對紅軍的政治認同,激發出農民潛在的巨大革命熱情,光靠給予他們物質激勵和政治賦權是不夠的。敏銳的中國共產黨人另辟蹊徑,把教育動員作為重要方式,因為深入的教育動員可以增強農民的精神力量,打造出革命的精神基礎。如果沒有教育動員為政治動員、經濟動員、革命動員、戰爭動員等奠定堅實的精神基礎,蘇區的農民動員不會取得真正意義上的成功,反“圍剿”戰爭不可能取得一次又一次的勝利,中國共產黨也難以在如此艱難的環境下取得新民主主義革命的勝利。探析中國共產黨在蘇區開展農民教育動員的內外根源,分析其所采取的主要措施,以此揭示出蘇區農民教育動員的重要意義和當代啟示,對于中國特色社會主義新時代的教育發展具有重要的實踐意義。

二、中國共產黨在蘇區開展農民教育動員的內外根源

(一)實現中國共產黨革命目標的需要

“中國有百分之九十未受教育的人民,這個里面,最大多數是農民。”[3](P39)同時,“在國民黨統治之下,造成了人民的愚昧無知,全國文盲數目占全人口80%以上。對于革命的文化思想則采取極端殘酷的白色恐怖”。[4]面對這樣的文化困境,中國共產黨要想實現革命目標就必須提高農民的文化水平,只有這樣才能啟發農民的革命覺悟和激發出農民的革命積極性。一方面,中國共產黨在蘇區開辟了中央革命根據地,建立了蘇維埃政府,并將蘇維埃文化教育的總方針確立為“在于以共產主義的精神來教育廣大的勞苦民眾,在于使文化教育為革命戰爭與階級斗爭服務,在于使教育與勞動聯系起來,在于使廣大中國民眾都成為享受文明幸福的人”。[4]這個方針不只是為當時的蘇區制定的,也是為實現更為偉大的文化革命目標所制定的。中國共產黨自成立以來就是代表最廣大人民根本利益的政黨,并努力尋求人民的解放。解放人民的第一步,應當是尋求思想文化上的解放,但是“中國歷來只是地主有文化,農民沒有文化”。[3](P39)中國共產黨要改變蘇區農民文化水平極低的現狀,把他們變成“享受文明幸福的人”,就必須開展文化教育。另一方面,中國共產黨要把蘇區打造成一片紅色陣地,在蘇區宣揚革命文化,實現“把蘇維埃運動領向全中國”的政治革命目標,就必須革除與馬克思主義、共產主義不相符的落后文化和思想觀念。要想肅清蘇區的封建文化,改造農民的舊思想,就必須使用文化教育的方法,開展農民教育動員是其必然選擇。在蘇區開展農民教育,首先要鏟除封建勢力,“封建殘余勢力不能完全打倒下去,包括發展文化教育在內的各項重大任務,都沒有法子得到最大的成功”。[5]此外,中國共產黨認為要想提高農民的文化水平和政治水平、啟發他們的階級覺悟、提高他們的革命積極性,就必須使用教育與學習的方法。只有教育動員才能把農民從思想上動員起來加入革命戰爭、參加蘇維埃各方面的建設,最終實現“爭取蘇維埃運動在全中國的勝利”的政治革命目標。

(二)鞏固蘇區,贏得反“圍剿”戰爭勝利的迫切需要

1927年,第一次國共合作破裂后,國民黨開始對共產黨人進行殘酷迫害,共產黨人被迫深入農村,幾經輾轉之后建立了中央蘇區。1930年至1934年,國民黨對中央革命根據地先后展開五次大規模的“圍剿”,而且一次比一次猛烈。在如此嚴峻的戰爭形勢下,毛澤東提出“一切蘇維埃工作服從革命戰爭的要求”,[6](P276)指出動員農民參加反“圍剿”戰爭是蘇區動員工作的中心任務,教育動員工作就要緊緊圍繞反“圍剿”戰爭展開。

1.鞏固蘇區,打破國民黨經濟封鎖的需要。國民黨對中國共產黨發動大規模“圍剿”戰爭的同時,還對蘇區進行了嚴密的經濟封鎖,打算用切斷經濟補給的方式動搖中國共產黨的反“圍剿”。“敵人在進行經濟封鎖,奸商和反動派在破壞我們的金融和商業,我們紅色區域的對外貿易,受到極大的妨礙”,導致“鹽很貴,有時買不到。谷子秋冬便宜,春夏又貴得厲害。這些情形,立即影響到工農的生活,使工農生活不能改良”。[3](P106)中國共產黨要想在蘇區獲得人民的認同與擁護,就必須使蘇區的廣大人民的生活得到保障,同時,還需要為反“圍剿”戰爭提供大量的物資支持,為戰線上的紅軍提供物質保障和補給。針對蘇區經濟建設任務的艱巨性,毛澤東指出,“用文化教育工作提高群眾的政治和文化的水平,這對于發展國民經濟同樣有極大的重要性”。[3](PP111~112)由于農民的文化水平較低,因此需要用教育的方法來啟發農民的階級覺悟,使其了解自己貧困的根源,擺脫固有的小農思想,進而喚起他們的生產積極性,更好參與到鞏固蘇區的經濟建設中去。

2.擴大紅軍,贏得反“圍剿”戰爭勝利的需要。戰爭初期,蘇區的農民畏懼當紅軍、害怕上戰場,在擴大紅軍的運動中積極性不高,阻礙了“擴紅運動”的發展,甚至有的農民雖然加入了紅軍,卻在上前線的中途逃跑。為此,1933年中國共產黨領導人在《關于教育工作》的第17號訓令中指出:“文化教育在整個蘇維埃運動中占著極重要的位置,在粉碎敵人五次“圍剿”的戰爭動員中是不可缺少的力量。”[7]中國共產黨人發現教育在“打通生死一關”上的重大作用,指出教育動員可以從精神上、思想上給予農民洗禮與啟迪,讓他們從情感上、認知上對紅軍產生認同感,對反“圍剿”戰爭產生責任感和使命感。事實證明,中國共產黨以教育動員來促進“擴紅運動”的策略是正確的,據《紅星報》記載,從1933年8月到1934年7月蘇區成功“擴紅”了11萬人。[8](PP337~338)同時,中國共產黨從敵軍中俘虜的士兵,也多是貧苦農民,因此都需要通過教育動員對他們進行思想改造,使他們能夠以極大的革命熱情反抗國民黨的“圍剿”。

三、中國共產黨農民教育動員的實施路徑

列寧曾說:“具有優秀精神品質的是少數人,而決定歷史結局的卻是廣大群眾。”[9](P253)蘇區最廣大的群眾是農民,中國共產黨為了動員全體農民參加反“圍剿”戰爭,用農民的力量守護好、建設好和發展好蘇區,采用了多樣的教育動員實施路徑。

(一)聯合一切可以聯合的力量為教育動員服務

中國共產黨很早就認識到開展教育動員光靠自己的力量是不夠的,畢竟教育是一項規模龐大、需要眾多人力的長期性的任務。為此,中國共產黨人積極發動農村中的婦女、資產階級知識分子和“反日反賣國賊的知識分子”,為宏大的教育動員工作提供了人力支持。

1.聯合婦女為教育動員服務。毛澤東在尋烏調查時記錄了尋烏縣“女子可以說全部不識字,全縣女子識字的不過三百人”的社會現狀,[6](P224)這是當時整體社會現狀一個縮影。中國共產黨一直主張受壓迫越深的群體,往往蘊藏著越強烈的革命潛能,可以更容易地把他們吸收到革命隊伍中來,并使其快速轉化為革命力量。中國共產黨為了使婦女從思想上解放出來,十分注重對婦女的政治教育和革命教育,使她們積極參加蘇維埃運動、參加革命斗爭。事實證明,中國共產黨的策略是明智的,婦女從受教育者迅速轉變為實施教育動員的人力資源,為蘇區的教育教學工作添磚加瓦。“婦女不但自己受教育,而且已在主持教育,許多婦女是在作小學和夜學的校長,作教育委員會與識字委員會的委員了。”[4]同時,蘇區的婦女還擔負著教育紅軍家屬的任務,讓紅軍家屬給予身在前線的親人精神鼓勵,以爭取反“圍剿”戰爭的勝利。“黨的各級婦女部、工會女工部必須把紅軍家屬中的工作當作首要的工作,經常在紅軍家屬中進行文化教育工作,經常召集紅軍家屬的會議,指導和幫助紅軍家屬對于前方戰士的通信,鼓勵和增加他們作戰的勇氣。”[10]

2.利用知識分子為教育動員服務。在教育動員逐漸深入之時,中國共產黨認識到知識分子在教育動員中具有不可或缺的重要作用,并及時糾正了自己過去盲目排斥知識分子的錯誤觀點,提出要將服從蘇維埃法令的資產階級知識分子納入到為教育動員服務的隊伍中去,并且必須“利用一部分愿意積極的為蘇維埃服務的資產階級知識分子與專門家來參加教育工作”。[7]中國共產黨還在出臺的法律文件中明確指出:“利用地主資產階級出身的知識分子為蘇維埃服務,是有利于蘇維埃革命的政策。”[11](P355)同時,對于“一切同情于反日反賣國賊的知識分子”,中國共產黨指出“蘇維埃給予他們以工作,救濟他們的失業,給予他們以發展文化、教育、藝術、科學及技術天才的機會”,[12](PP610~611)承諾在給予他們庇護與優待之外還會賦予他們政治權利。事實充分證明,中國共產黨的上述措施成功地使知識分子成為了蘇區教育動員工作的重要力量。

(二)完善教育組織系統發展教育事業

中國共產黨很早就意識到要把教育事業緊緊抓在自己的手中,提出“教育事業之權歸蘇維埃管,取消一切麻痹人民的、封建的、宗教的和國民黨三民主義的教育”,[11](P92)并把馬克思主義作為蘇維埃文化教育的主要內容。

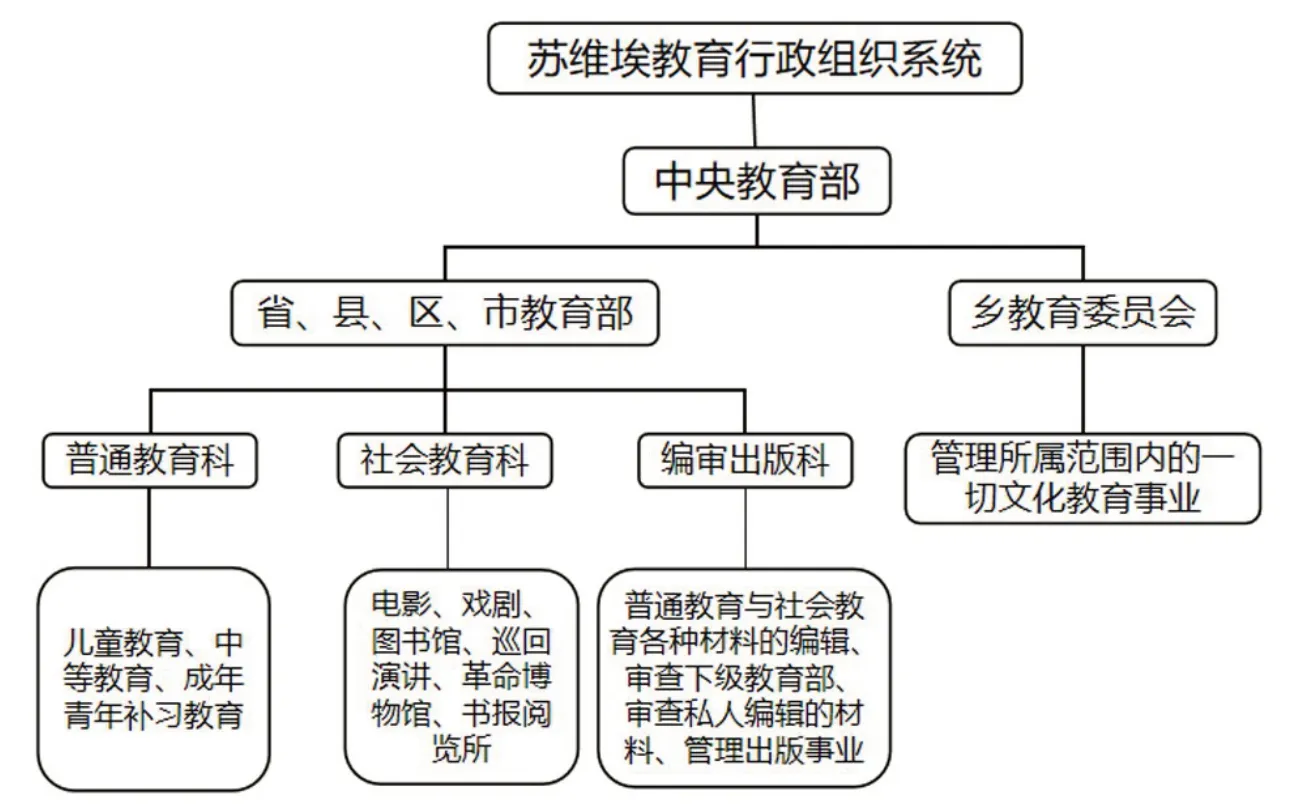

1.完善教育行政組織系統。要把蘇區的教育動員工作制度化、規范化和深入化,沒有一個完善的教育組織系統是行不通的。中國共產黨的教育組織體系經過不斷發展,逐步形成了一套較為完善的、分工明確的系統。首先,成立中央教育部,負責健全整個教育行政系統的組織與工作,發布各種教育任務以及實施的辦法,并供給各地教育所需要的材料。其次,在省、縣、區、市各級蘇維埃執行委員會之下設立教育部,并在教育部設立普通教育科、社會教育科、編審出版科。[11](P42)最后,在鄉蘇維埃政府設立鄉教育委員會,負責管理所屬范圍內的一切文化教育事業。[11](P42)其中,鄉蘇維埃作為蘇維埃的基本組織,是蘇維埃最接近群眾的一級,在鄉設立教育委員會,有利于把教育動員工作落實到蘇維埃的最基層。(見圖1)

2.開辦學校。要把教育事業抓在手中必然離不開學校建設,中國共產黨把開辦學校當成自己的一項重要任務,在蘇區相繼建設了列寧小學、紅軍通訊學校、中央紅色護士學校、中央紅色醫務學校、馬克思共產主義學校、高爾基戲劇學校、蘇維埃大學等十幾種不同類別的學校。這些學校緊緊圍繞“養成在革命環境中所需要的革命工作的干部人材”的教育方針,[13](P547)始終秉持“提高群眾共產主義教育”的文化工作方針。[13](P544)在這些學校中,中國共產黨最為注重的是開辦列寧小學,1934年蘇區的列寧小學達三千多所,學生近九萬人。中國共產黨如此重視蘇區的小學建設,主要是為了從源頭入手,實現培養參加革命戰爭的后繼者與未來共產主義建設者的目的。

圖1 蘇維埃教育行政組織系統機構設置圖

(三)加強紅軍隊伍的教育

毛澤東指出:“士兵就是穿起軍裝的農民。”[14](P134)蘇區時期的紅軍主要來自文化水平不高的農民,為此他提出“紅軍黨內最迫切的問題,要算是教育的問題”,要“有計劃地進行黨內教育”。[6](P94)紅軍也就成為了中國共產黨教育動員的重要對象。

1.文化教育。蘇區時期農民是紅軍最重要的組成部分,由于農民文化程度較低,很多紅軍都是文盲或者半文盲,對此,中國共產黨主要通過在紅軍隊伍中開展識字運動來解決,“規定每人每天學6個生字,方法是熟記一條標語或政治口號”,[15](P407)參加識字班和讀報班是紅軍提高文化水平的重要方式。

2.政治教育。加入紅軍初期,農民自身帶有的狹隘小農意識,使紅軍隊伍出現了“絕對平均主義”“極端民主化”等錯誤思想。為此,毛澤東提出要“從教育上提高黨內的政治水平”,[6](P80)用政治教育的方法來糾正這些錯誤思想。紅軍政治水平的提升主要靠上政治課來實現。政治課的內容主要包括“馬列主義理論及中國革命、武裝斗爭、建立革命根據地等”,同時結合紅軍中存在的“家庭觀念、地方主義、農民意識、流寇思想等錯誤思想意識進行分析、教育幫助學員提高政治覺悟”。[16](P75)中國共產黨高度重視政治教育,并認為政治教育能“使每個紅軍戰士自覺的、堅決的為蘇維埃新中國斗爭到底”,[17]使紅軍隊伍成為反“圍剿”戰爭、蘇維埃建設的重要力量。

3.軍事教育。由于農民在加入紅軍之前缺乏系統的軍事教育,因此蘇區時期紅軍隊伍的軍事素質不高。隨著反“圍剿”戰爭的日趨激烈,中國共產黨認識到需要“改造紅軍的質量,以提高紅軍戰斗力去戰勝革命的敵人”。[11](P169)中國共產黨認為軍事教育的首要任務是加強干部教育,“只有提高了干部的軍事政治程度才能使戰斗員的軍事政治程度真正提高”。[18](P53)同時,為了提高紅軍的戰斗力、提升紅軍的軍事技術和戰術能力,中國共產黨提出應著重加強射擊教育與戰術教育,并學習基本軍事常識和進行操練。此外,中國共產黨還開辦了紅軍學校,強調要加強軍事教育機關及學校的領導,以此不斷提高紅軍的戰斗力。

(四)采取靈活多樣的教育動員形式

中國共產黨在蘇區開展教育動員以提高農民的文化水平,為了使教育動員能切合農村實際達到更好的教育效果,還因地制宜地采取了靈活多樣的教育動員形式。

1.以文藝活動為載體。蘇區的文藝活動可以分為兩大類,紅色歌謠和戲劇表演,二者都是中國共產黨教育蘇區人民的重要載體。出于對農民教育的需要,結合蘇區人民熱愛山歌的特點,中國共產黨與蘇區人民一起創造出眾多紅色歌謠。紅色歌謠對農民的教育主要分為兩種,一是關于馬克思主義與共產主義的教育,如《紀念列寧歌》《共產主義進行曲》《紀念馬克思曲》和《擁護共產黨》等。這類紅色歌謠能夠增強農民對紅軍的政治認同,增強農民對馬克思主義理論的理解,達到政治教育的效果。二是針對農民的階級教育和革命教育,如《血淚的控訴》《工人苦》和《世界革命》等。這些紅色歌謠傾訴了農民的悲慘命運,能夠增強農民的階級教育,啟發農民的階級覺悟,使其深刻了解自身痛苦的根源,明白革命的道理。此外,中國共產黨在蘇區還成立了各類文藝團體,如八一劇團、藍衫團等。這些劇團演出了許多革命劇目,如《工農兵團結》《歡送哥哥上前方》等,能夠從側面啟發農民的政治覺悟,激發農民的革命積極性,實現一種隱性的革命教育。

2.打造文化學習場所。中國共產黨先后在蘇區設立了十余種文化學習場所,其中包括了識字班、日學、夜學、俱樂部、家庭臨時訓練班、革命博物館和圖書館等。以夜校和俱樂部為例,中國共產黨以不耽誤農民生產為前提開設的夜校,增強了農民教育的可行性與靈活性。如,“組織湘贛邊界各鄉農民協會成立農民夜校,以吸收農民學習政治,學習文化”。[19](P10)同時,中國共產黨特別重視俱樂部的建設,在蘇區的縣、區、市、鄉、村都設置了俱樂部,并認為俱樂部在文化教育、宣傳教育和政治教育上起著不可替代的教育作用。俱樂部不但開展豐富多樣的文化活動,豐富了蘇區人民的文化生活,給予了他們文化教育,而且是宣傳黨的方針政策的場所,起著重要的政治教育作用和激發群眾革命熱情的作用。同時,俱樂部還能從精神上把蘇區的群眾團結起來,起到團結群眾、鼓動群眾的作用。

3.加強教育宣傳。用標語、口號、墻報、識字牌和報刊等形式在蘇區進行教育宣傳是中國共產黨的常用方法。口號一般內容簡短、方便記憶,所以宣傳效率高,富有政治性、革命性和教育性。比如“打倒萬惡軍閥!”“沒收豪紳地主土地歸農民!建立蘇維埃政府!”等諸多口號在蘇區起著教育農民、啟發農民政治思想覺悟的重要作用。中國共產黨也十分注重報紙刊物的教育宣傳作用,在蘇區先后創辦了十余種刊物來增強對農民的教育,其中就包括《紅色中華》《列寧周報》和《時事簡報》等。毛澤東高度贊揚報紙有“一舉兩得”的功效,認為報紙既可以用來當作識字運動的材料,又可以讓農民通過看報了解時事政治,獲得教育。

四、蘇區農民教育動員的寶貴經驗

蘇區時期的農民教育動員在中國共產黨的百年奮斗史中留下了光輝燦爛的一頁,也讓黨在教育方面積累了諸多經驗,這些經驗歷久彌新,對于發展中國特色社會主義教育事業提供了寶貴經驗。

1.堅持黨對中國特色社會主義教育事業的領導。堅持中國共產黨的領導是發展中國特色社會主義教育事業的根本前提。“黨是領導一切的”,這是由黨的性質和宗旨決定的。中國共產黨在蘇區時期便把“使廣大中國民眾都成為享受文明幸福的人”納入自己文化教育的總方針,努力提高蘇區人民的文化水平。在中國特色社會主義新時代,中國共產黨依舊堅守初心使命,把辦好中國特色社會主義教育作為自己的重要工作,充分證明了中國共產黨始終是代表最廣大人民根本利益的政黨。此外,無論是蘇區時期的農民教育動員、抗戰時期的文化動員,還是新中國成立后的掃盲運動,這些教育動員的成功實踐,都有力證明了中國共產黨完全有能力領導好我國的教育事業。黨的領導是歷史和人民的選擇,在實現“兩個一百年”奮斗目標的時代背景下,我們要繼續堅持黨對中國特色社會主義教育事業的全面領導,只有這樣才能保證我們的教育事業始終堅持正確的發展方向,才能讓中國特色社會主義教育事業越辦越好。

2.以馬克思主義理論指引教育方向。以馬克思主義理論為指引是發展中國特色社會主義教育事業的必然要求。蘇區時期,中國共產黨把馬克思主義作為蘇維埃文化教育的基本方針,廣泛地宣傳馬克思主義的革命理論、階級理論和斗爭理論,對蘇區的廣大群眾開展共產主義教育,用共產主義武裝工農群眾的頭腦,最終為鞏固蘇區、贏得反“圍剿”戰爭勝利,實現文化革命和政治革命目標奠定了思想基礎。馬克思主義是中國共產黨的指導思想,中國特色社會主義教育事業必須堅持以馬克思主義理論為指引才能保證社會主義的辦學方向。要想發展好中國特色社會主義教育事業,需要發揮馬克思主義理論具有的人民性和時代性優勢,幫助受教育者樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀,培養出優秀的中國特色社會主義事業的建設者和接班人。

3.加強對農民的科學文化教育。加強對農民的科學文化教育是發展中國特色社會主義教育事業的重要任務。蘇區時期,中國共產黨通過創辦工農夜校、俱樂部、冬學等方式對農民進行文化教育,提高了他們的文化水平,也促進了革命事業的發展。在中國特色社會主義新時代,農村居民的科學文化水平的提高對中國特色社會主義事業的發展依然起著重要作用。但據調查結果顯示,截至2019年,在我國5.5億的農村人口中,初中文化程度的占42.5%,高中或中專文化程度的占11.0%,大專及以上的占3.9%,可見我國農村居民的科學文化水平還有待提高。[20]中國特色社會主義事業需要中國特色社會主義教育來支撐。提高農民的科學文化水平、促進農村經濟發展,都離不開對農民的科學文化教育。這需要我們加大對農村的教育投入,鼓勵農民學習文化知識,豐富農民的精神文化世界,塑造崇尚知識的文化氛圍。此外,只有農民的科學文化素質得到提高,變成掌握現代科學技術的高素質農民,才能加快農業農村現代化的實現。

總之,中國共產黨在蘇區開展了多種類型的動員,教育動員是其中的重要方式,貫穿著蘇區建設與發展的始終。蘇區時期的農民教育動員是一場非常成功的動員,既鞏固了蘇區,應對了國民黨的“圍剿”,又為實現中國共產黨的文化革命和政治革命目標奠定了思想基礎。中國共產黨在蘇區采取的靈活多樣的教育動員形式,是在教育動員實施路徑上的早期探索,積累了諸多經驗,不但為抗戰時期的文化動員和新中國成立初期的掃盲運動提供了借鑒和參考,也對發展中國特色社會主義教育事業具有重要啟示意義。此外,中國共產黨能從蘇區農民的文化狀況出發,結合蘇區農民生產生活實際,克服蘇區極端困難的政治經濟環境,成功采取了一系列創造性措施實施農民教育動員,這也是中國共產黨擁有頑強生命力和高超政治智慧的生動體現。