給溫室氣體裝個“攝像頭”

周春江

法國數學家、物理學家傅里葉首次用數學物理學的方法,計算地球表面溫度時,認為大氣對地球的保溫作用和溫室玻璃有異曲同工之妙,此后,“溫室氣體”這個詞漸漸步入人們視野。由于容易理解,“溫室氣體”逐漸成為大氣科學領域普及程度最高的專業術語之一。

政府間氣候變化專門委員會(IntergovernmentalPanel on Climate Change,簡寫為IPCC)的《第5次評估報告》指出:20世紀50年代以來,全球氣候變暖一半以上是由人類活動造成的。要控制全球氣候變暖,必須大幅度減少溫室氣體的排放。

也許近年來,對全球變暖的擔憂,讓不少人看到“溫室效應”就皺眉頭。事實上,溫室氣體并不是專職的搗蛋鬼,如果沒有它們帶來的溫室效應,地球同樣無法孕育大量生命;但過多的溫室氣體就會造成溫室效應異常增強。所以,溫室效應異常增強才是問題的源頭。

溫室效應異常增強,人類難辭其咎

溫室氣體帶來溫室效應,這是由它們自身的分子結構決定的。溫室氣體的分子結構使其在震動時可以吸收紅外線,因此具有保存紅外熱能的能力。如果沒有溫室效應,地球無法保存輻射能量,溫度將穩定在-18℃左右。而地球今天的實際溫度約為15℃,這增加的33℃的保暖效果就是溫室效應提供的。它像一床溫暖的被子保護著地球上的生命。除了常說的二氧化碳,水汽、臭氧、甲烷、氫氟碳化物等也都是溫室氣體。

但如果非得把過多的溫室氣體看作搗蛋鬼,那么,人類就是不能推卸責任的始作俑者了。

拿二氧化碳這個關注度最高的溫室氣體來說。二氧化碳占大氣總體積的0.03%~0.04%,但由于人類活動的影響,大氣中的二氧化碳濃度正在快速上升,在目前人類的溫室氣體總排放量中,二氧化碳約占76%。在過去的數十萬年時光中,地球大約以10萬年1次的頻率在大的冰期和間冰期中循環,地表溫度有升有降。而大氣的二氧化碳濃度始終遵循著自然界物理化學規律的制約,保持在180~280百萬分比濃度之間。

但工業革命之后,人類利用地球能源的能力快速增強。原本埋藏在地下,可能數千萬到數億年都不見天日的化石燃料,在短短幾十年內就被大量燃燒,產生的二氧化碳引發大氣二氧化碳濃度前所未有的增長變化。截至2020年3月,大氣二氧化碳濃度已達到414.5百萬分比濃度,比工業革命前升高45% 以上,比過去80萬年中的任何時候都高。

然而還有一些人認為,與自然本身的二氧化碳排放基數相比,人類排放的二氧化碳數量并沒有多到夸張,怎么就能產生如此巨大的影響呢?

打個比方吧:如果人一日三餐規律飲食,一般都可以保持身材勻稱、身體健康;但如果從某一天開始,每天晚上多吃1個小蛋糕,一年之后就會長胖10斤。1個小蛋糕看起來比一日三餐的量少,但實際上它破壞了長期以來人體熱量的供需關系,所以就會導致人長胖。說回二氧化碳排放,人類進一步改造自然,開墾森林草原,建立城市,使得自然界的固碳能力不斷下降,影響了全球碳循環的平衡,因此導致溫室效應異常增強,地表溫度異常升高。

監測溫室氣體,組建大氣觀測網

面對溫室氣體造成的巨大氣候危機,人類作為始作俑者也到了非管不可的地步。于是,各個國家、各個國際組織紛紛推出了不同的溫室氣體監測計劃,上天入地,給溫室氣體裝上了360°無死角的“攝像頭”。

1957年,美國莫納羅亞天文臺的查里斯·大衛·基林開始了最早的二氧化碳地基觀測數據記錄。1970年,受聯合國環境規劃署委托,世界氣象組織(World MeteorologicalOrganization,簡寫為WMO)組織實施了大氣本底污染監測網計劃(本底監測,指對未受到人類活動影響的大氣自然狀態下各種成分的濃度監測,堪稱氣候變化的“忠實記錄者”)。

隨著全球變暖問題日益突出,WMO 于1989年開始組建全球大氣觀測網(Global Atmosphere Watch,簡寫為GAW),長遠目標是記錄有關大氣化學成分的變化,監測那些對環境造成危害的氣體粒子,如二氧化碳、臭氧等溫室氣體。截至2012年3月,來自65個國家的325個站點向世界溫室氣體數據中心提交了111種溫室氣體和相關氣體的觀測數據。2004年,總碳含量觀測網絡(Total ColumnCarbon Observing Network,簡寫為TCCON)建立起來,旨在測量精確的二氧化碳等溫室氣體柱濃度,目前已建立全球站點接近70個,國內建有合肥站。

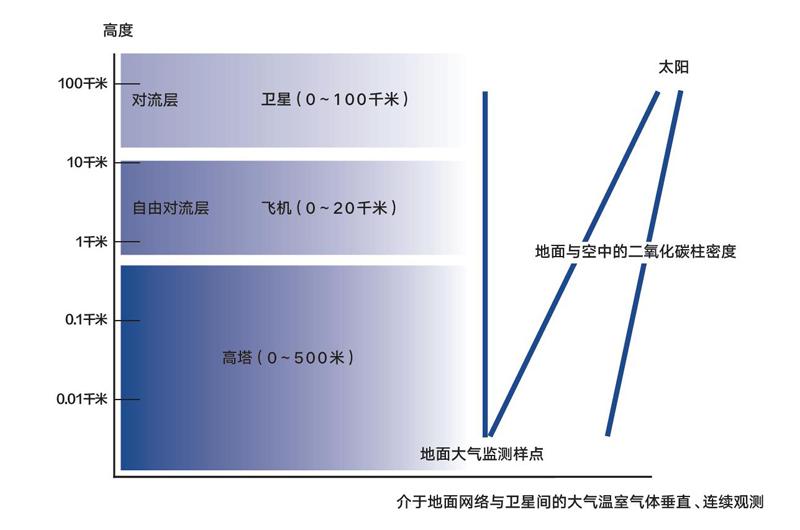

常規的地基觀測無法解決全球大氣碳含量的空間分布問題,更無法監測到海洋上空大氣中二氧化碳的含量,因此需要飛機、高塔、航船、衛星觀測資料來幫忙,結合同期氣象資料和模式推算,從而更及時、準確地測算不同區域溫室氣體的排放、吸收狀況,分析評估不同區域間的輸送和相互影響。

近年來,利用衛星平臺對地球大氣二氧化碳濃度進行監測獲得越來越多的關注。但溫室氣體觀測衛星對科學技術綜合實力與國力有較高的要求,因此,目前只有少數國家成功發射了溫室氣體觀測衛星。

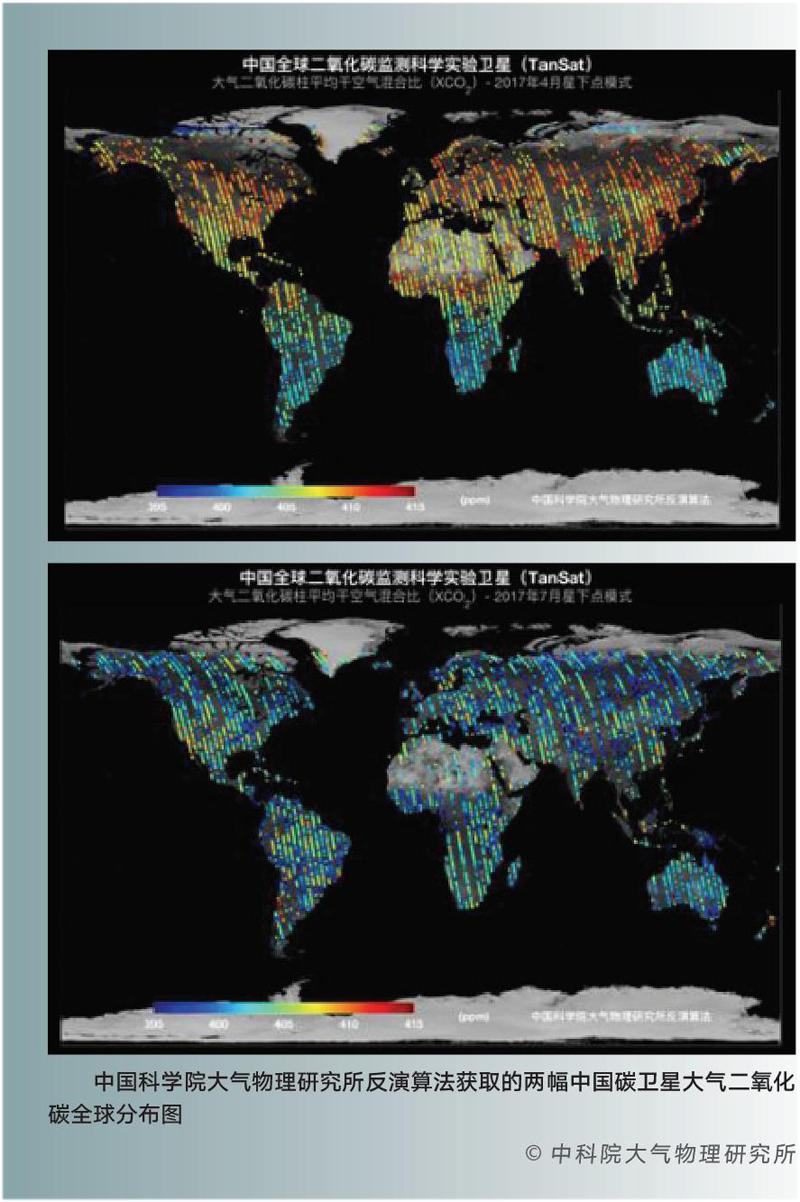

2016年,我國首顆用于監測全球大氣二氧化碳含量的科學實驗衛星在酒泉衛星發射中心發射成功,成為國際上第3顆具有高精度溫室氣體探測能力的衛星。2018年,我國首顆碳衛星獲取的第一幅全球二氧化碳分布圖對外公布。該分布圖有助于準確監測二氧化碳的時空變化,在碳排放數據上知己知彼,對提升我國在國際氣候變化方面的話語權具有重要意義。 畢竟,管理大氣問題也不能一直聽人說,也要有自己的經驗和方法。

中國的溫室氣體監測

我國位于亞洲季風區,是受全球變暖影響較大的區域之一。我國在應對全球變暖問題上一直做著積極的努力。自20世紀 90 年代開始,我國首先在青海瓦里關站開展溫室氣體觀測。該站是WMO/GAW 的31個全球大氣本底觀測站之一,也是目前歐亞大陸腹地唯一的大陸型全球本底站。中國的科研人員也在溫室氣體濃度觀測、源匯分析、溫室氣體與全球變暖關系分析,以及未來氣候變化預測等多個方面,做出了巨大貢獻。

2019年5月,第一屆中國溫室氣體監測研討會在北京召開,約200位科研和技術人員交流介紹了自己的工作。比如,利用內蒙古的二氧化碳剖面測量結果,直接觀測到大氣傳輸和平流層- 對流層的物質交換;對長江三角洲地區高強度氫氟碳化物排放的研究;對珠江三角洲地區的背景大氣二氧化碳和潛在源區測量;通過地基傅里葉變換紅外光譜儀和Picarro 光譜儀的測量,首次揭示了河北廊坊香河地區甲烷的時空分布和垂直分布;對近地面臭氧的觀測;用狗尾巴草監測城區碳排放等。

人類對溫室氣體的認識是不斷深化的:1861年,英國物理學家丁達爾發現,大氣溫室效應是由含量很少的水汽和二氧化碳貢獻的;1896年,瑞典物理化學家阿倫尼烏斯首次通過自己設計的氣候變化模型計算了溫室效應,提出二氧化碳濃度增加1倍,全球溫度將升高6℃。今天,我們認識到了更多種類的溫室氣體,對氣候變化機制的理解也更加深刻。根據2013年發布的IPCC《第5次評估報告》給出的評估結論,二氧化碳濃度增加1倍,全球升溫3℃(±1.5℃)。大氣中溫室氣體濃度的監測也是一項復雜而繁重的工作,它集研究、工程、設備、組織于一體,目前依然存在許多問題和挑戰,但從100多年前粗糙的二氧化碳觀測,到現在的地基、天基、衛星一體化的觀測網建立,其未來的發展值得期待。