手機相關的父母教養行為與青少年手機成癮:一項全國性調查 *

馬榕梓 蒙浩然 閻麗麗 陳 妤 曹洪健 周 楠 鄧林園 張錦濤

(1 北京師范大學心理學部,北京 100875) (2 北京師范大學教育學部,北京 100875) (3 北京師范大學認知神經科學與學習國家重點實驗室,北京 100875)

1 引言

手機的普及給青少年的學習和生活帶來了便利,但也使手機成癮問題日漸突出。手機成癮,是指過度沉迷于以手機為媒介的活動,對手機使用產生強烈、持續的渴求與依賴感,并導致明顯的社會和心理功能損害的一種行為成癮(劉勤學,楊燕, 林悅, 余思, 周宗奎, 2017)。在全球范圍內,青少年手機成癮發生率較高(López-Fernández,Honrubia-Serrano, & Freixa-Blanxart, 2012)。在中國,青少年的手機成癮比例為15%~30%,且呈逐年上升趨勢(何杰, 李莎莎, 付明星, 2019; 湯建軍等, 2016)。手機成癮對青少年發展有消極影響,包括軀體癥狀(Liu et al., 2017)、心理問題等(Yang, Zhou, Liu, & Fan, 2019)。

1.1 手機相關的父母教養行為

家庭系統理論認為,父母教養行為在孩子社會化過程中發揮重要作用(W h i t c h u r c h &Constantine, 1993)。父母教養行為是指父母在撫養孩子成長過程中按照自己期待的目標所采取的教養行為(Darling & Steinberg, 1993)。研究表明,積極的父母教養行為能有效減少網絡媒介過度依賴的風險(王平, 孫繼紅, 王亞格, 2015);而長期不當的教養行為會造成青少年社會適應不良、藥物和賭博成癮、網絡和游戲成癮等問題(Zhang,Bai, Jiang, Yang, & Zhou, 2019)。

然而,國內外大多數相關研究聚焦于一般性父母教養行為。領域特異性理論(domain-specific theory, DST)指出,父母需要具備特定的教養能力來促進孩子在特定領域的發展(Grusec & Davidov,2010)。因此,亟需考察與手機相關的父母教養行為對青少年手機成癮的影響,以提供針對性的預防干預建議。父母調節理論(parent mediation theory, PMT)表明,針對孩子的網絡媒介使用,有效的父母教養行為包括積極調解(即父母溝通)、限制調解(即知曉和監控)和共同觀看(Clark,2011)。由于手機的便攜性、隱蔽性和使用不受時空限制的特點,親子共同觀看并不適用(Lee &Kim, 2018)。因此,本研究考察與手機相關的三種教養行為(父母溝通、知曉和監控)對青少年手機成癮的影響。

1.2 手機相關的父母教養行為與青少年的手機成癮

父母溝通是父母與青少年共同商討手機使用相關情況(內容、時間等)(Hefner, Knop, Schmitt, &Vorderer, 2019);父母知曉是父母對青少年的手機使用的了解情況(Kerr, Stattin, & Burk, 2010);父母監控是父母對青少年手機使用的規則設置(Hefner et al., 2019)。現有研究大都取樣于西方,但鑒于文化差異,同樣的教養行為在中西方可能存在不同的表現形式和效果(Cui & Lan, 2020)。首先,基于父母調節理論,溝通也許能讓青少年意識到手機使用的危害,降低成癮傾向(Lee & Kim,2018)。這一積極調解的作用在越來越重視民主溝通的中國家庭中也許更為突出。此外,當前中國家長普遍意識到手機過度使用的危害,會通過主動詢問等方式獲悉青少年手機使用情況(丁倩, 張永欣, 周宗奎, 2019),及早發現風險,并給予及時、正確的指導,從而遏制青少年手機成癮的發生(Kalmus, Blinka, & ólafsson, 2015)。最后,父母調節理論和相關實證研究都認定父母的規則制定能幫助青少年進行積極的時間管理,減少其手機成癮問題(丁倩等, 2019)。但這一行為也具有消極特征,傳統的中國父母更傾向于把子女視為“私有物”,往往采取過度嚴厲的管教方式,比如禁止青少年使用手機(Cui & Lan, 2020)。因此,規則制定雖能對手機使用產生一定的約束作用,但過度嚴厲的管教可能會讓孩子產生逆反心理,導致其更加依賴手機以反抗父母權威(Kalmus et al., 2015)。

1.3 不同手機功能使用時間的中介作用

與手機相關的父母教養行為可直接影響青少年手機成癮,但其機制鮮有研究,考察其機制可為預防干預提供依據(劉慶奇, 周宗奎, 牛更楓, 范翠英, 2017; Lee, 2013)。手機使用時間作為手機成癮更為直接的起因,可能是重要的中介機制(梅松麗, 柴晶鑫, 李嬌朦, 王凌燕, 2017; Valcke, Bonte,De Wever, & Rots, 2010)。然而,對不同手機功能的長時間使用未必都導致手機成癮。研究發現,用于網絡搜索及發郵件的時間與網絡成癮沒有顯著關聯(van den Eijnden, Spijkerman, Vermulst, van Rooij, & Engels, 2010)。因此,有必要區分不同手機功能的使用時間,考察其在手機相關父母教養行為和青少年手機成癮的關系中的作用。基于中國互聯網絡信息中心(2018)發布的報告,手機使用功能可以主要歸納為學習(信息搜索、教育、新聞和故事閱讀)、娛樂(游戲、視頻觀看、直播)、通訊(社交網絡、即時消息)三個方面(Meng et al., 2020)。

父母與青少年溝通手機相關問題時,不僅能教給青少年通過手機獲取學習信息,還能讓其意識到手機娛樂和過度通訊的風險,從而合理規劃手機娛樂和通訊時間(van den Eijnden et al., 2010)。此外,父母越多了解青少年手機使用情況,越能進行積極的指導,規范青少年的手機使用時間(Duerager & Livingstone, 2012; Kalmus et al.,2015)。但中國父母普遍缺乏媒介素養,更多關注手機使用的風險,因此更可能采取“一刀切”的管理方式讓青少年減少手機使用,進而規范手機娛樂和通訊時間,而缺乏對手機學習時間的考慮(林可, 2019)。最后,父母監控雖然是一種消極的父母調節方式,但父母調節理論強調,父母制定相關規則客觀上能減少孩子網絡游戲使用(Peeters,Koning, & van den Eijnden, 2018)。但學習習慣需要系統化的長期培養,特別是使用手機學習很容易受無關信息干擾,中國家長的這種約束也許很難有效增加青少年手機學習時間。因此,本研究假設:父母溝通能通過減少青少年手機娛樂和通訊時間來增加青少年手機學習時間,進而減少其手機成癮;父母知曉和父母監控都僅能通過減少青少年手機娛樂和通訊時間,而不能通過影響手機學習時間進而減少其手機成癮。

綜上,關注手機相關的父母教養行為對青少年手機成癮的影響及機制的中國本土化研究較少,而且不同手機功能使用時間的中介作用尚不明確,且已有研究均采用區域性樣本,代表性不夠。因此,本研究基于具有全國代表性的青少年樣本,探究以下問題:(1)手機相關的不同父母教養行為對青少年手機成癮的影響;(2)不同手機功能使用時間在手機相關的父母教養行為與青少年手機成癮之間的作用機制。

2 研究方法

2.1 被試

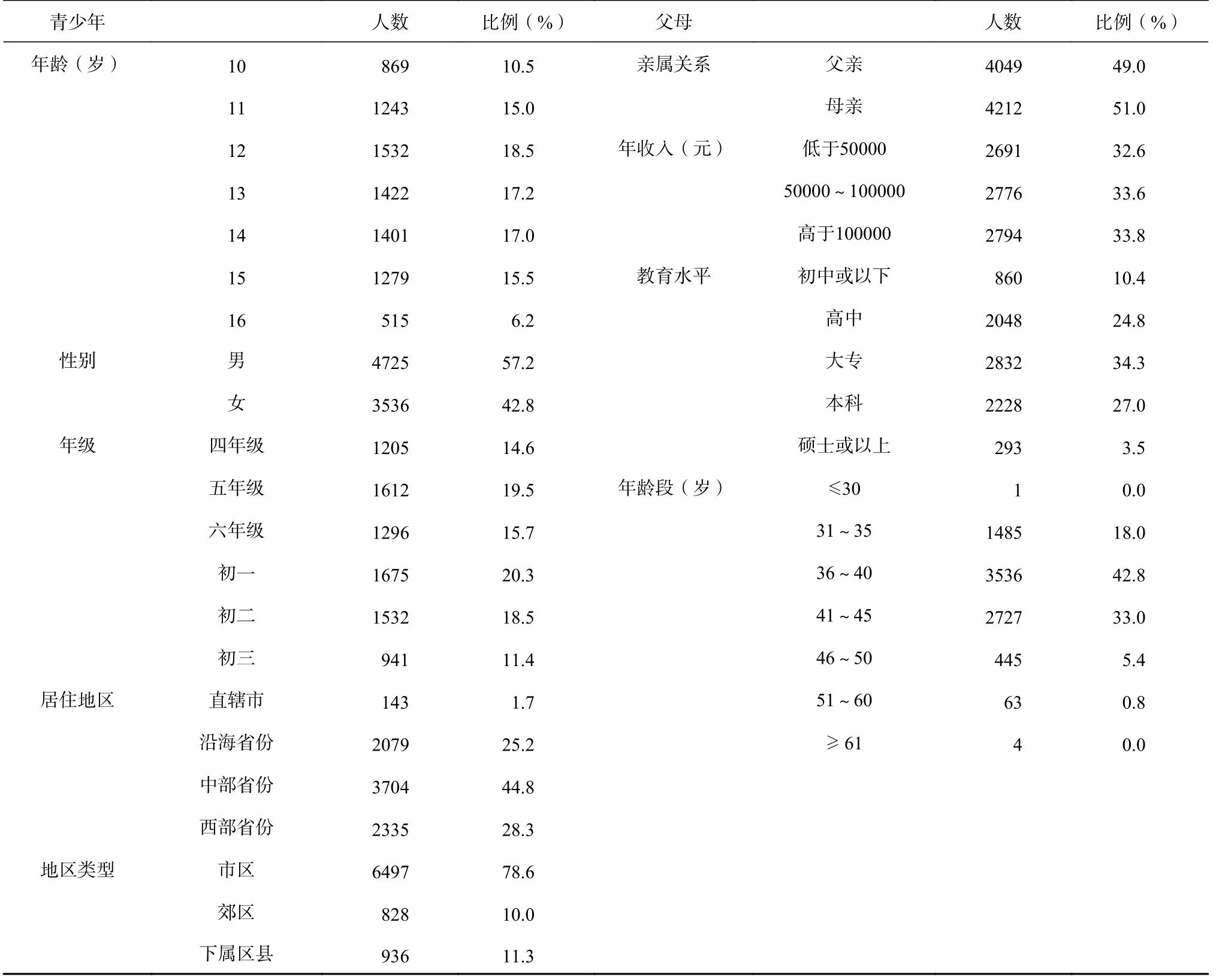

本研究采用概率與規模成比例抽樣(Brewer &Gregoire, 2009),向來自中國31 個省(自治區、直轄市)的中小學生(一年級至九年級)及其家長發放問卷。一方面通過隨機撥打抽樣區域內的家長電話,另一方面通過線下與學校溝通,聯系家長和學生,共發放問卷十萬余份,回收問卷11214 份(回復率約10.0%),其中有15 份重復問卷,且有2938 名被試為四年級以下小學生不能理解題目,沒有進行自我報告,因而最終納入分析的有效青少年問卷共8261 份。其中,941 名被試(11.4%)通過電話聯系,其余被試通過學校聯系。本研究的中介模型在兩個樣本中不存在顯著差異。具體的人口學信息見表1。

表 1 樣本描述性統計(n=8261)

2.2 研究工具

2.2.1 父母教養行為問卷

該問卷由已有的父母網絡教養方式問卷(Internet Parenting Style Instrument)(Valcke et al.,2010)以及父母干預問卷(Parental Mediation Questionnaire)(Hefner et al., 2019)翻譯、改編、回譯得到。問卷共8 個項目(例如“我會經常與孩子談論他/她使用手機的時間問題”),分為父母溝通(3 題)、父母知曉(2 題)和父母監控(3 題)三個維度。采用5 點評分,從1 為“非常不符合”到5 為“非常符合”。驗證性因素分析表明三因素模型結構擬合良好:χ2(10)=44.393,χ2/df=4.439,CFI=0.998,RMSEA=0.020,90%CI[0.015, 0.027],SRMR=0.008。本研究中父母溝通、父母知曉、父母監控三個維度的Cronbach’s α 系數分別為0.63、0.65、0.68。

2.2.2 不同手機功能使用時間問卷

采用青少年對具體手機功能使用時間報告的問卷(中國互聯網絡信息中心, 2018; Meng et al.,2020),共6 個項目,評定一周內在娛樂(4 個項目,Cronbach’s α 系數為0.93)、學習(1 個項目)和通訊(1 個項目)三種手機功能的平均使用時間。

2.2.3 手機成癮問卷

改編DSM-5(American Psychiatric Association,2013)中的網絡游戲障礙的9 條臨床標準,用以評估參與者的手機成癮程度(Meng et al., 2020),例如判斷是否曾經在使用手機的時間上欺騙過家人、朋友(0=否,1=是)。問卷得分越高,表明手機成癮越嚴重。該問卷的Cronbach’s α 系數為0.80。

2.3 研究程序

采用電子問卷形式,通過短信、微信、郵件等方式進行問卷推送和回收。問卷總時長控制在30 分鐘以內,由學生和家長分別填寫。本研究得到了北京師范大學倫理審查委員會的批準(批準號:#2017-0902)。

2.4 數據處理

采用Mplus7.4 進行路徑分析,極大似然法處理缺失值(Muthén, Muthén, & Asparouhov, 2015)。模型擬合度標準采用CFI(>0.90)、RMSEA(<0.08)及其90% 置信區間和SRMR(<0.06)(Kline,2015)。采用Bootstrap 法檢驗中介效應,重復抽樣次數設定為5000(Preacher & Hayes, 2004)。

3 結果

3.1 中國青少年手機成癮基本情況及關鍵變量相關分析

表2 列出了各變量的描述統計量和相關關系。結果發現,我國青少年手機成癮得分均值為3.60,有1746 名青少年手機成癮得分超過5 分(手機成癮得分存在969 個缺失值,成癮檢出率為23.9%)。

表 2 各變量描述統計及相關分析

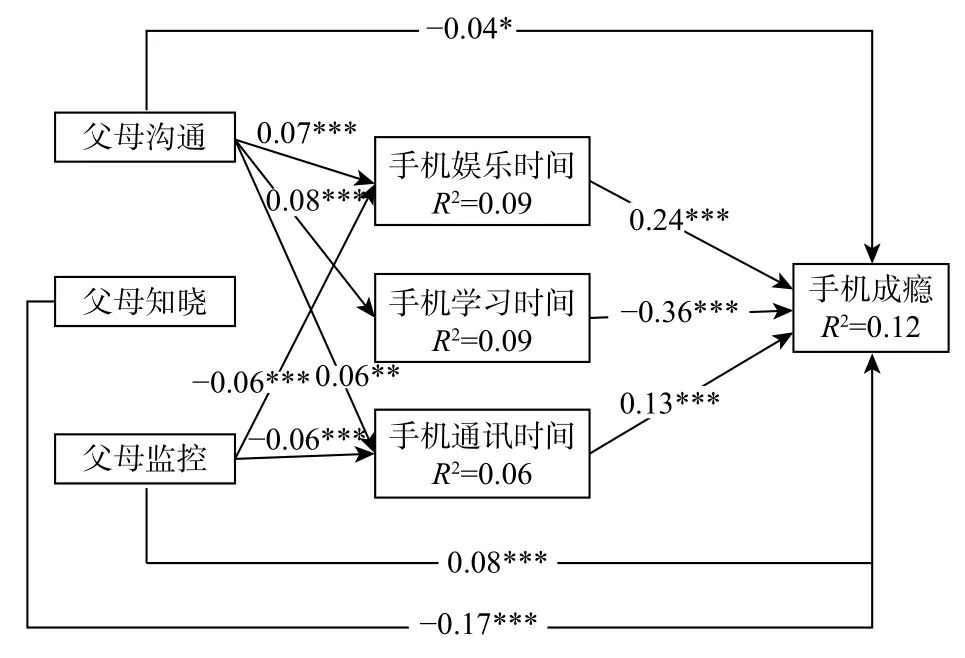

3.2 路徑分析:不同手機功能使用時間的中介作用檢驗

本研究考察了不同手機功能使用時間在教養行為和手機成癮之間的中介作用,見圖1。將可能影響青少年手機成癮的其他因素作為控制變量,包括年齡、性別、年級、親屬關系等人口學變量。該中介模型擬合較好:χ2(13)=26.999,χ2/df=2.077,CFI=0.998,RMSEA=0.011,90%CI[0.005,0.018],SRMR=0.006。父母溝通和知曉對手機成癮起到直接負向預測作用(溝通: β=?0.04,p<0.05; 知曉: β=?0.17,p<0.001)。父母監控對手機成癮起到直接正向預測作用(β=0.08,p<0.001)。

圖 1 不同手機功能使用時間在父母教養行為影響青少年手機成癮的中介作用模型

首先,手機娛樂和通訊時間在父母溝通與手機成癮的關系中存在“遮掩效應”,即間接效應(娛樂時間: β=0.017, 95%CI[0.010, 0.026]; 通訊時間: β=0.008, 95%CI[0.003, 0.014])的方向與直接效應(β=?0.041)方向相反,因此總效應被遮掩,遮掩效應量分別為41.5%和19.5%(溫忠麟, 葉寶娟,2014)。手機學習時間在父母溝通對手機成癮的影響中具有部分中介作用,間接效應為β=?0.030,95%CI[?0.045, ?0.016],中介效應量為65.2%。其次,不同手機功能使用時間在父母知曉與青少年手機成癮的關系中不存在中介/遮掩效應。

此外,手機娛樂時間和手機通訊時間在父母監控與手機成癮的關系中也都存在“遮掩效應”。間接效應(娛樂時間: β=?0.013, 95%CI[?0.021,?0.006]; 通訊時間: β=?0.008, 95%CI[?0.014,?0.003])的方向與直接效應(β=0.08)的方向相反,遮掩效應量分別為17.3%和10.7%。

4 討論

青少年手機成癮是世界性的公共衛生問題,對青少年的發展有重要的消極影響。本研究采用全國代表性樣本,考察了手機相關父母教養行為與青少年手機成癮之間的關系,并檢驗了不同手機功能使用時間的作用機制。本研究中手機成癮檢出率(23.9%)與國內一些區域性樣本研究結果相近(湯建軍等, 2016)。同時,本研究結果對于深化相關理論,并為父母有針對性地實施手機教養行為提供重要參考。理論上,本研究聚焦手機相關的父母教養行為,豐富了父母教養行為相關理論在手機使用領域的具體應用(Grusec & Davidov,2010),明晰了手機相關的特定教養行為的內容結構,澄清了不同教養行為對青少年手機成癮的差別化影響;其次,本研究深入考察了青少年的不同手機功能使用時間的作用機制,研究結果為解釋父母教養行為如何影響中國青少年手機成癮提供了實證依據,為今后預防或干預青少年手機成癮提供了思路。

4.1 父母溝通對青少年手機成癮的影響及其機制

從直接效應來看,父母溝通越多,青少年越不容易手機成癮,這與以往網絡相關的父母溝通對青少年媒介使用的結果相一致。父母與青少年進行針對手機使用問題的交流,讓其獲得心理支持,減少手機成癮的風險(Zhang et al., 2019)。

本研究還發現父母溝通可通過增加青少年的手機學習時間,降低手機成癮,這與丁倩等(2019)的研究一致。父母根據自身經驗給出建議,如用手機查詢不懂的題目等,青少年會在商討中接受這些建議并將學習動機內化,落實到行動中。青少年通過父母溝通在現實中獲得自我能力的提升而非逃避現實,免于沉溺手機(van Rooij, Schoenmakers,van de Eijnden, & van de Mheen, 2010)。然而,本研究還發現了手機娛樂和通訊時間在父母溝通與手機成癮中的遮掩效應。這可能是由于父母過于頻繁的溝通會讓青少年覺得“嘮叨”,剝奪其心理自主權(畢馨文, 魏星, 王美萍, 陳亮, 張文新, 2018),導致無效甚至反作用的溝通效果。父母調節理論強調了父母溝通能促進青少年的健康媒介使用(Clark, 2011),本研究的上述發現則表明,還需考察溝通頻率和質量的不同效果,闡明溝通作用的復雜性及情境依賴性。

4.2 父母知曉對青少年手機成癮的影響及其機制

父母知曉可以直接負向預測青少年手機成癮。這一發現與以往一般性父母知曉對青少年問題行為的負向預測作用相一致(Tian et al., 2019)。父母知曉體現出父母對青少年手機使用的關心,父母了解孩子的手機使用情況可增進親子溫暖,及早發現潛在風險并做出行動,減少青少年成癮風險。

然而,不同手機功能使用時間均不能解釋父母知曉對手機成癮的負向預測效應,這與假設不符。可能有以下原因:其一,父母主動了解孩子手機使用情況,會讓孩子感受到更多的關心愛護,但父母仍處在探索階段,可能不會及時做出溝通或者監控的調節行為,因此不能有效規范青少年各方面的手機使用時間,而是影響到孩子的心理狀態(王平等, 2015)。其二,以往研究表明,父母了解青少年情況的最主要途徑是孩子的自我揭露(Kerr et al., 2010),但由于手機便攜和隱蔽的特點,父母可能很難知曉青少年手機使用的情況,導致父母無法及時干預。

父母知曉無法通過影響不同手機功能的使用時間進而影響青少年手機成癮,這一結果進一步驗證了領域特異性理論的理念,即在特定領域中的教養行為對兒童發展結果具有非一般情境的特異性(Grusec & Davidov, 2010)。未來研究應進一步驗證與手機相關的父母知曉對手機成癮的具體機制,如納入更多與手機成癮相關的情感層面的因素(如,孤獨感等)。

4.3 父母監控對青少年手機成癮的影響及其機制

父母監控直接正向預測青少年手機成癮。一方面,監控手段過于嚴苛,則無法滿足青少年本身的自主需求,同時監控過程也可能侵犯孩子的隱私,這會降低親子關系質量,使孩子出現逆反心理,如此則違背了父母監控的初衷,增加其手機成癮的風險(Hefner et al., 2019)。另一方面,這一因果關系可能是反向的,即青少年過度使用手機時,父母會感知到更多手機使用的潛在風險并做出反應,進行更多監控等干預行為(Duerager &Livingstone, 2012),未來應對這一問題進行追蹤研究。

本研究發現手機娛樂和通訊時間在父母監控對手機成癮的影響中具有遮掩效應,即父母監控可以使青少年使用手機進行娛樂和通訊的時間減少,從而降低手機成癮,這與前人有關網絡成癮的研究相一致(Li, Dang, Zhang, Zhang, & Guo,2014)。父母針對青少年手機使用建立有效的規則,不管是否過于嚴苛,都在客觀上限制了青少年使用手機的自由,能在一定程度上抵消青少年逆反心理對其手機成癮產生的促進作用(即遮掩效應)。

以往關注父母監控與手機成癮的研究報告了不一致的結果(Hefner et al., 2019; Kalmus et al.,2015),而本研究發現,父母監控與手機成癮的直接和間接效應的方向相反(即遮掩效應)也許提供了一個可能的理論解釋。具體而言,在未控制手機娛樂和通訊時間時,父母監控和手機成癮之間的關系有可能是正向的(消極調節或者因果反向),也有可能是負向的(即通過減少手機娛樂和通訊時間來減少手機成癮),二者相互抵消,因此在不同樣本中產生不一致的結果。這集中體現在父母監控對青少年的影響可能存在心理層面與行為層面的區分:(1)心理層面上,會侵擾子女內心世界、破壞孩子自主性發展(Barber, Olsen, &Shagle, 1994);(2)行為層面上,起到管控時間的作用。

4.4 研究局限

本研究施測中有些問卷采用了單個題目的測查,因此相關的結果需后續研究進一步驗證。此外,父母教養行為與手機成癮的關系受個體(如,自尊、孤獨感)和家庭等多方面的影響(王平等, 2015),且教養行為對不同年齡、性別的青少年的有效性可能存在差異(Cui & Lan,2020)。未來的研究需進一步綜合考察父母教養行為對青少年手機成癮的影響機制。

5 結論

(1)父母溝通和父母知曉均可以直接負向預測青少年手機成癮,父母監控直接正向預測青少年手機成癮;(2)父母溝通通過正向預測青少年的手機娛樂和通訊時間,進一步正向預測其手機成癮;父母溝通通過正向預測青少年的手機學習時間,進一步負向預測其手機成癮;父母監控通過負向預測青少年的手機娛樂和通訊時間,進一步正向預測其手機成癮。