預見性護理在骨科病人中的應用

任彥峰,王麗燕,李 慧

山西白求恩醫院,山西030000

病人及家屬在接受醫療保健服務的過程中對醫務人員所提供的服務不滿意會造成醫療糾紛[1]。加強預見性護理服務可提高醫療保健服務質量,提高病人滿意度[2‐8]。本研究通過對骨科病人開展預見性護理服務,改善了骨科醫療服務薄弱環節,營造了良好的骨科醫療環境,促進了骨科護理服務質量提升和病人及家屬滿意度提高。現將結果報道如下。

1 對象與方法

1.1 研究對象 選擇我院150 例骨科病人作為研究對象。納入標準:年齡25~45 歲;病人及其家屬對本研究知情同意。排除標準:病人意識不清,無法交流;病人由于各種原因無法配合調查。

1.2 干預方法 ①根據病人病情制定護理方案[9‐10]:根據骨科病人病情、手術及治療情況,針對康復中可能出現的病癥制定護理方案,以提高骨科病人康復率,減少并發癥發生。②積極改善骨科病人就醫環境:根據病人病情進行環境整治,如保證骨科病人接受治療時病區通風、采光良好;將插頭、熱水及危險化學品放置在遠離病人之處;為病人提供熱水、一次性紙杯、書報等,方便病人生活;及時清理污物,保護病人隱私及尊嚴;清潔病房衛生時提醒病人注意防塵;在病區通告欄張貼健康教育相關海報、畫報,同時在護理站放置健康教育指導圖冊,以方便病人查閱相關信息,滿足病人及其家屬對疾病知識的需求;設立治療標識,標注輸液流程,以便骨科病人有序、順利地完成輸液治療;護理人員衣帽整潔,態度和藹。③給予病人心理護理:不同病人的生活環境、文化程度以及個人習慣有所不同,故其患病住院后可能呈現的心理狀態不同,部分病人可產生焦慮、不滿、易怒等情緒,為此,護理人員應積極做好病人的心理護理,促進病人滿意度提高。如可通過分析病人心理特點,幫助病人培養積極樂觀的心理品質,改變病人不良心理狀況和行為;主動與病人交流,對病人表示理解,盡可能滿足病人提出的合理要求;在與骨科病人交流過程中采用通俗易懂的語言,提高病人對疾病的認識,減輕病人對疾病的恐懼;為病人尋求多方面支持,提倡社會、家庭關注骨科病人心理健康,積極為病人提供良好的社會及生活環境,鼓勵親友陪伴以減少病人孤獨感,減輕病人消極情緒;對于孤獨、失落、空虛感較為嚴重的病人,或年齡較大的骨科病人需根據其不同性格特點采用針對性方法,減少護患之間的距離感。④提高護理人員業務水平:加強護理人員技術培訓,提高自身護理技術水平,提高病人信任感;護理人員樹立高度的安全護理意識,培養良好的心理素質;護理操作過程中嚴格執行無菌操作,防止意外發生;提高業務技能、應急能力及溝通能力。

1.3 評價方法 干預前及干預后2 周時采用自制的骨科病人護理滿意度調查表對病人及其家屬進行調查。調查表包括康復護理、健康宣教、護理輸液巡視、心理護理、預約檢查、監護記錄、其他服務7 個條目,每個條目均分為6 個等級,分別計0~5 分,滿分35 分,分數越高表示病人滿意度越高,<20 分表示不滿意。

1.4 統計學方法 采用SPSS 20.0 進行統計分析,定性資料以頻數表示,定量資料以均數±標準差(±s)表示,組間比較采用t檢驗,以P<0.05 為差異有統計學意義。

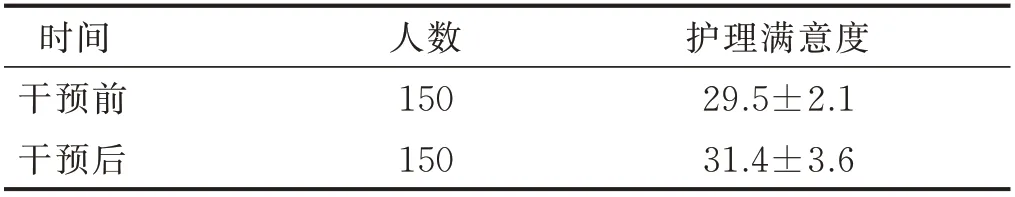

2 結果(見表1)

表1 干預前后病人及其家屬對護理滿意度比較(±s) 單位:分

表1 干預前后病人及其家屬對護理滿意度比較(±s) 單位:分

注:P<0.05。

時間干預前干預后護理滿意度29.5±2.1 31.4±3.6人數150 150

3 討論

骨科多為突發性損傷,病人對疾病相關知識了解較少,加之身體疼痛劇烈,常出現恐懼、煩躁以及焦慮等負性情緒,進而導致其在接受醫療保健服務的過程中容易對醫務人員所提供的服務不滿,造成醫療糾紛風險增加[11‐13]。預見性護理有效融合臨床實踐、醫學理論及護理知識等,可通過系統地構建臨床問題,幫助醫患雙方合理、恰當的選擇治療、護理方法,較好地預防各類不利于病人恢復的情況發生,加快病人疾病康復進程,降低病人并發癥發生率[14‐16]。本研究將醫療保健具體內容進行總結,通過開展預見性護理服務,使醫療薄弱環節得以加強,病人心理壓力減輕,不良情緒減少;同時,在預見性護理實施過程中,護理人員護理技術得到改進,其良好的形象逐漸被病人認可,也有利于營造和諧的護患關系,提高病人治療依從性,進而使醫療保健服務效果提升,病人滿意度提高[15,17]。本研究結果顯示:預見性護理干預前,病人及其家屬護理滿意度評分為(29.5±2.1)分,預見性護理干預后2 周,病人及其家屬護理滿意度評分為(31.4±3.6)分,干預前后比較,差異有統計學意義(P<0.05)。