流拍的徐悲鴻

劉震風(fēng)

4月中旬,佳士得宣布中國(guó)現(xiàn)代藝術(shù)巨匠徐悲鴻(1895-1953)的油畫作品《奴隸與獅》將以3.5億港元這一亞洲油畫史上最高估價(jià)上拍。然而,5月24日晚,這幅此前備受業(yè)內(nèi)外關(guān)注的巨制卻意外流拍。

《奴隸與獅》此前被視為中國(guó)現(xiàn)代寫實(shí)主義繪畫及中國(guó)現(xiàn)代美術(shù)教育的奠基者、一代宗師徐悲鴻主題性創(chuàng)作繪畫的開山之作,可謂中國(guó)現(xiàn)代藝術(shù)史上的里程碑。那么它又是怎么意外流拍的?

悲天憫人的浪漫情懷

《奴隸與獅》創(chuàng)作于1924年,當(dāng)時(shí)徐悲鴻29歲,已在西歐留學(xué)五載,正值其油畫創(chuàng)作的成熟時(shí)期,《奴隸與獅》也是目前所見(jiàn)徐悲鴻最早的主題性油畫創(chuàng)作。它標(biāo)志著徐悲鴻藝術(shù)生涯的第一個(gè)創(chuàng)作高峰,亦是中國(guó)藝術(shù)史上的里程碑。

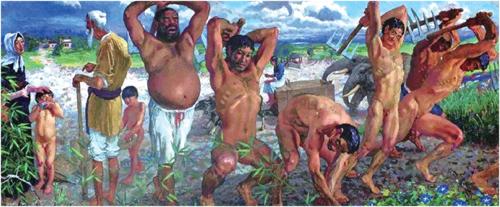

這張高1.23米、寬1.53米的大幅油畫凝聚了這位當(dāng)時(shí)尚年輕的畫家的全部心血,體現(xiàn)了徐悲鴻在留學(xué)時(shí)期對(duì)油畫語(yǔ)言(包括筆觸、明暗、構(gòu)圖、透視、色彩、造型等)的綜合性把握,反映了他早期對(duì)油畫風(fēng)格的選擇和取舍,展現(xiàn)了他表現(xiàn)矛盾沖突場(chǎng)面以及刻畫人物、動(dòng)物內(nèi)心世界的高超技藝。徐悲鴻之子徐慶平認(rèn)為,此畫的藝術(shù)價(jià)值不遜于《愚公移山》。

《奴隸與獅》在藝術(shù)上很有特色。兩個(gè)僅有的主要形象——獅子和奴隸,被安排在一個(gè)幽暗的山洞中,一左一右對(duì)視著,使得畫面極具張力和內(nèi)在的緊張感。光線從居于畫面正中的洞口射進(jìn)來(lái),洞外的陽(yáng)光、白云與洞內(nèi)的黑暗形成強(qiáng)烈對(duì)比,加劇了人與獅的緊張關(guān)系。獅子的前爪被刺傷,流著鮮血,而用來(lái)遮蓋奴隸下體的圍布也為暗紅色,似乎顯示著他們都對(duì)生命有著渴望。兩個(gè)形象都強(qiáng)調(diào)力量感,肌肉強(qiáng)健,筆觸闊大。整個(gè)畫面不拘泥于細(xì)部描寫,整體性很強(qiáng)。

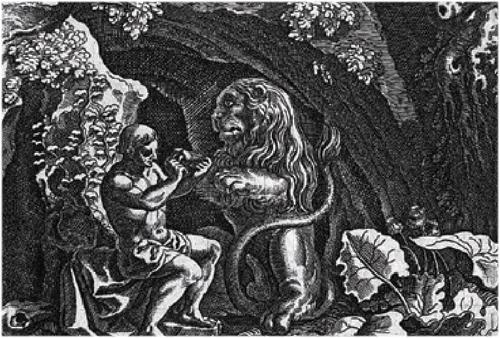

奴隸與獅的故事來(lái)自古羅馬傳說(shuō)與《伊索寓言》,講述了不堪虐待選擇逃跑的奴隸,被主人捉住后押送到羅馬,準(zhǔn)備喂給馬戲團(tuán)的獅子。就在他被扔進(jìn)獅籠,眼看要喪生之時(shí),卻被這頭獅子認(rèn)了出來(lái)。原來(lái),在幾年前的非洲,奴隸曾為它取出過(guò)爪子上扎的一根刺。獅子知恩圖報(bào),沒(méi)有傷害他。這個(gè)前所未見(jiàn)的場(chǎng)面甚至感動(dòng)了殘暴的奴隸主,奴隸的死刑被赦免,并獲得了自由。

此后這一民間神話又在西方天主教徒中反復(fù)傳頌,并逐漸定格為類似“因果報(bào)應(yīng)”“感恩報(bào)恩”的說(shuō)教,只是在故事和主人公的命名上說(shuō)法各異——譬如“奴隸與獅子”“義獅報(bào)恩”“感恩的獅子”“獅子拔刺”等不同的故事名稱,以及安得羅克勒(Androclus)等相異的奴隸名字。

之所以選擇這個(gè)題材,首先是因?yàn)槊枥L歷史和宗教故事是當(dāng)時(shí)學(xué)院派的傳統(tǒng)。其次,徐悲鴻的這幅畫,既顯示了他向西方傳統(tǒng)挑戰(zhàn)而顯露自我藝術(shù)的鋒芒銳氣,也是他潛心學(xué)習(xí)西畫數(shù)年后學(xué)有所成的成果呈現(xiàn)。

獅子精神

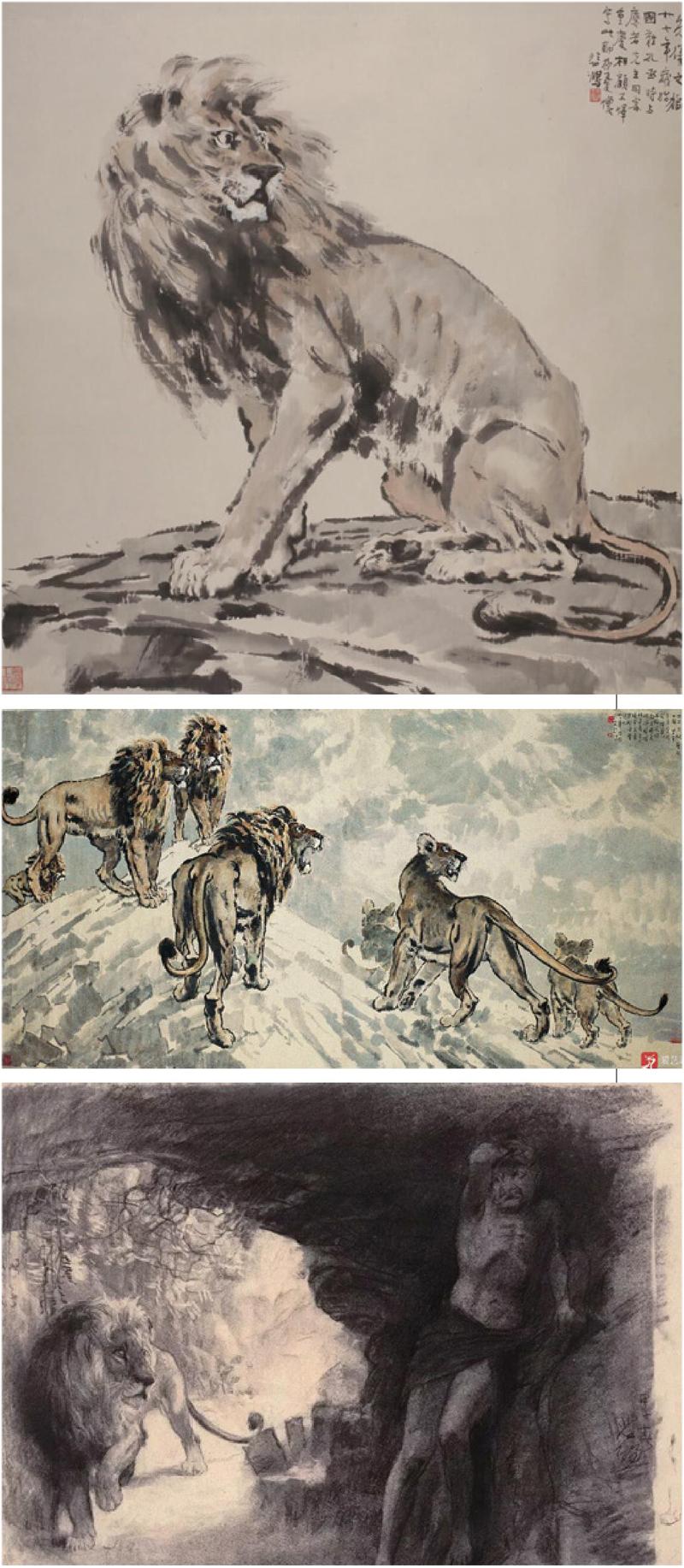

1921年,中國(guó)國(guó)內(nèi)政局動(dòng)蕩,基本斷絕了留學(xué)公費(fèi)的供給。為了縮減開支,又適逢1921年7月至1923年春德國(guó)馬克大幅貶值,徐悲鴻遷居德國(guó),在柏林渡過(guò)了節(jié)衣縮食的兩年。他前往德國(guó)的收獲,除了從萊茵河以北的繪畫中汲取營(yíng)養(yǎng),便是酣暢地過(guò)了畫獅之癮。

徐悲鴻生性喜畫猛獸,其中以獅子為最。他說(shuō),獅子雖是猛獸,但其性和易,和虎豹不同,所以稱為獸王。而柏林動(dòng)物園的獅欄呈半圓形,三面朝向觀眾,游人可以從各個(gè)角度盡情觀賞獅子的動(dòng)態(tài),最有利于畫家進(jìn)行速寫,這使他畫興大發(fā)。在柏林期間,只要是風(fēng)和日麗,特別是上午游人少時(shí),他必到動(dòng)物園畫獅。正因他這個(gè)時(shí)期畫獅速寫甚多,在畫動(dòng)物上下了苦功,方能在日后創(chuàng)作時(shí)以各種動(dòng)物的動(dòng)態(tài)來(lái)表達(dá)想法。

作為徐悲鴻對(duì)國(guó)家崛起的信念象征,獅子貫串了他的整個(gè)創(chuàng)作生涯,此后還創(chuàng)作過(guò)數(shù)十幅以獅子為題材的中國(guó)畫巨作。他畫的獅子,并不表現(xiàn)獅的獸性,而是賦予人格化的構(gòu)思,他渴望他的祖國(guó)像一頭真正的雄獅,終有一天,從《負(fù)傷之獅》(1938)到《會(huì)師東京》(1943),向世界發(fā)出覺(jué)醒的吼聲。

不過(guò)由于1924年時(shí)畫材十分有限,徐悲鴻在構(gòu)思《奴隸與獅》時(shí)曾幾易其稿。在徐悲鴻紀(jì)念館所收藏的若干幅與油畫《奴隸與獅子》有關(guān)的素描稿中可以看到,在創(chuàng)作初期徐悲鴻曾更傾向于將畫面定格為奴隸與獅子初遇時(shí)的情景,因?yàn)樵谄渲幸环P(guān)于奴隸的素描稿中,其面部被塑造為某種驚恐萬(wàn)狀的表情,人物的肢體動(dòng)作充滿動(dòng)勢(shì)而呈逃避之狀。

然而在最終的畫作中,奴隸的形象雖仍保持了某種蜷縮的姿態(tài),但是徐悲鴻有意消減了人物的動(dòng)勢(shì),從而使整個(gè)畫面深入至人與猛獸之間的微妙關(guān)系和復(fù)雜心理活動(dòng)的刻意描繪。

這進(jìn)一步增強(qiáng)了歷史畫注的情感張力,從而避免了膚淺而空泛的說(shuō)教。同時(shí)徐悲鴻又在此基礎(chǔ)上將所謂的“因果報(bào)應(yīng)”“感恩報(bào)恩”,提升為一種悲天憫人、博愛(ài),而又超脫于倫理說(shuō)教之上的人文關(guān)懷。進(jìn)而審思人性與博愛(ài)的人文主義精神,以及自救民族于危亡,強(qiáng)調(diào)愛(ài)國(guó)主義和民族主義,實(shí)現(xiàn)民族振興的偉大復(fù)興目標(biāo),這正是徐悲鴻藝術(shù)的精神所在。

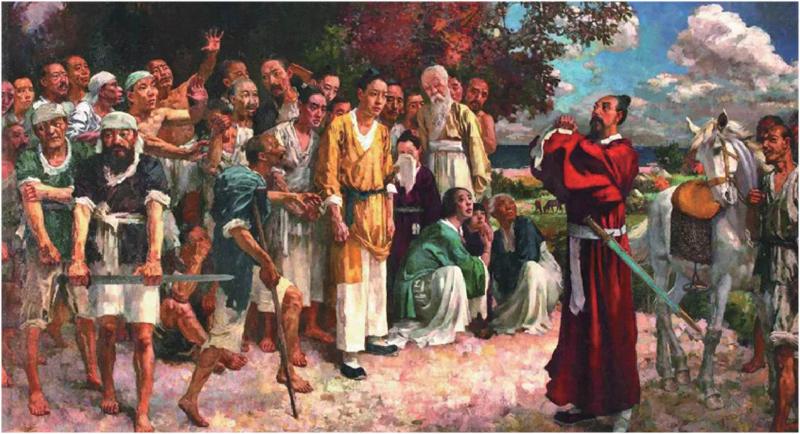

意外流拍的美術(shù)史開山之作

《奴隸與獅》是徐悲鴻第一幅主題性油畫作品。帶著家國(guó)情懷的選擇和追求,歸國(guó)后徐悲鴻創(chuàng)作了《愚公移山》《徯我后》《田橫五百士》等諸多來(lái)源于神話故事的主題油畫。《奴隸與獅》中的人道主義精神,也始終貫串在其他這些作品之中,與當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)啟蒙運(yùn)動(dòng)的精神遙相呼應(yīng)。無(wú)論從徐悲鴻個(gè)人創(chuàng)作序列,還是從二十世紀(jì)中國(guó)美術(shù)史的角度來(lái)看,《奴隸與獅》都是中國(guó)古典主義藝術(shù)的開山之作,為中國(guó)現(xiàn)代藝術(shù)開拓出了一條改革創(chuàng)新之路,歷史價(jià)值極高。

由于《奴隸與獅》的重要性,徐悲鴻在歸國(guó)后盡管多次輾轉(zhuǎn)于東南、西南,依然將其帶在身邊,即便去往國(guó)外時(shí)也不例外。然而1941年徐悲鴻“獅城藏畫”的公案后,《奴隸與獅》未能被帶回國(guó),而是輾轉(zhuǎn)被新加坡重要藏家收藏。即使在徐悲鴻多件油畫巨作已面世的今日,《奴隸與獅》也是私人藏家手中尺幅最大的徐悲鴻油畫,絕無(wú)僅有。

徐悲鴻一生作品約3000幅,但油畫卻僅有100余幅。而在近20年間,能夠釋出市場(chǎng),且來(lái)源清晰、保存狀況良好的作品僅在20件左右。在中國(guó)藝術(shù)市場(chǎng)的發(fā)展初期,徐悲鴻藝術(shù)一直是引領(lǐng)市場(chǎng)向前的最大動(dòng)力,在2000年至2007年間,徐悲鴻油畫就曾5次刷新中國(guó)油畫的拍賣紀(jì)錄,大幅抬升了中國(guó)油畫的價(jià)格。(見(jiàn)63頁(yè)圖表)

在近一個(gè)月的宣傳活動(dòng)中,《奴隸與獅子》作以3.5億港幣的估價(jià)不斷地占據(jù)著各種新聞的醒目位置,吊足了所有人的胃口。5月24日晚,該作的特別專場(chǎng)被安排在“二十世紀(jì)及當(dāng)代藝術(shù)晚間拍賣”后壓軸亮相。但是因?yàn)橥砼牡母?jìng)爭(zhēng)激烈,逐漸超出了預(yù)定時(shí)間,《奴隸與獅子》突然被提前到晚拍的中間部分,將近22點(diǎn)上拍。

和2018年趙無(wú)極的《1985年6月到10月》以很高的估價(jià)上拍,但拍出過(guò)程非常短暫不同,《奴隸與獅子》的出價(jià)過(guò)程卻略有掙扎。當(dāng)晚該作從2.6億港元起拍,在3個(gè)電話委托的競(jìng)爭(zhēng)中逐步上升到3.2億港元,正當(dāng)大家認(rèn)為將會(huì)穩(wěn)步上升超過(guò)估價(jià)時(shí),眾多買主卻突然陷入了長(zhǎng)考。經(jīng)過(guò)佳士得現(xiàn)當(dāng)代藝術(shù)部主席張丁元的電話委托與買家近5分鐘的溝通,最終無(wú)果,遭遇流拍。

《奴隸與獅子》標(biāo)志著徐悲鴻藝術(shù)生涯的第一個(gè)創(chuàng)作高峰,也是中國(guó)藝術(shù)史上一個(gè)里程碑。按照“好作品、好價(jià)格”的市場(chǎng)原則,徐悲鴻最重要的作品本應(yīng)仍保持著沖擊中國(guó)油畫拍賣紀(jì)錄的能力。因而有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,此次流拍或許與油畫稀缺、藏家惜售,以及中國(guó)當(dāng)代藝術(shù)及海外華人藝術(shù)的興起,徐悲鴻油畫逐漸淡出人們視野有關(guān)。

2006年,《奴隸與獅子》曾在香港佳士得以5603.5萬(wàn)港元成交,創(chuàng)下當(dāng)時(shí)中國(guó)油畫拍賣紀(jì)錄。但15年后,這幅作品被賦予了打破中國(guó)油畫拍賣紀(jì)錄使命的作品,最終沒(méi)能實(shí)現(xiàn)所有人的寄望,不得不說(shuō)是一種遺憾。