漢語否定極項“根本”的認知與習得研究

摘? 要:“根本”傾向于出現在否定語境中,屬于否定極項。通過語料庫分析和可接受度判斷等方法,對第二語言中的“根本”進行了探討。根據研究結果,對“根本”的語義允準條件進行了排序。研究發現,中級學習者和高級學習者只能習得否定語境中的“根本”,不能接受“根本”出現在其他語境中,這說明句法—語義界面的習得還存在一定問題。

關鍵詞:否定極項;“根本”;習得;語義;句法

否定極項(negative polarity item)是指語言中傾向于出現在否定語境中的一類詞或短語,如“任何”“根本”等。這類結構也能出現在肯定語境中,只是需要嚴格的語義允準條件。這類結構對語義—句法都有嚴格要求,體現了句法—語義的界面。在習得領域,已經有不少學者對句法—語義界面有過討論[1]、[2]、[3],但是關于界面是否存在則一直存有爭議。本文將以“根本”為例,探討漢語作為第二語言習得中的相關問題。

一、關于“根本”的本體研究

呂叔湘對副詞“根本”的解釋是:1.徹底。如:“問題已經根本解決。”2.從頭到尾;始終;完全。一般用于否定句,或者修飾含義接近否定的動詞。如:“他根本不認識我。”“我根本懷疑這樣做有什么好處。”[4](P228)袁毓林指出,“根本”可以和含義近于否定的動詞搭配,類似于隱性否定動詞[5]。張誼生則把“根本”列為評注性副詞[6](P21)。在他看來,這一類副詞是對相關命題或述題進行主觀評注。“根本”屬于加強否定的評注性副詞,同樣的詞還有“壓根兒”。如:“船長根本就不認識他。”(老舍《鼓書藝人》)

楊萬兵探討了“根本”由名詞短語演化為名詞、形容詞和副詞的語法化過程,這同時也是一個主觀意義逐漸增強的過程。作者還對留學生“根本”的習得情況進行了分析,“根本”的偏誤率并不高。與否定連用的“完全”義占絕對優勢(94%);用于肯定句的副詞“根本”比例很低,僅為4%;名詞和形容詞共2%。造成這一結果的原因主要有二:一是教材、教師的側重;二是用于否定句的“根本”更容易習得。但是僅僅基于中介語語料庫的偏誤分析,難以看出學習者的回避情況。學習者會有意回避容易犯錯或者沒有習得的語言項目,使得研究者難以窺視學習者中介語的全貌。如果出現學習者回避產出某些語言項目,那么對于不同語言項目的習得順序就更難以做出一個判斷和排序了[7]。

杜涓運用語法語義范疇理論、語用學中的預設理論等,對“根本”類否定性副詞進行了多角度研究。通過統計,發現“根本”在否定結構中出現的頻率遠遠高于肯定結構。在對語義進行分析后,作者認為,“根本”包含“預設”這一語素義。同時,“根本”同否定詞“不”的組合比較自由。這主要包括以下情況:一種是直接組合,“根本”+不;一種是間接組合,“根本”+V+不+C;還有一種是否定性副詞和其他虛詞組合[8]。

姚瑤、石定栩指出,呂叔湘所談到的“含義接近否定”是一個非常模糊的概念,作為分類的標準不太好操作。作者認為,“根本”雖然只是小句中的副詞,但是它的功能卻超越了所在小句,表示現有命題是對語境篇章中另一個命題的否定[9]。我們如果把語境中的命題稱為“背景命題”,“根本”所在小句的命題稱為“本句命題”,那么,語篇中表示肯定的命題居多[10](P100-102)。“背景命題”大多是表示肯定,本句命題則與其相反,它是以否定句為主的。如:“這個女孩根本不是他妻子,而是他的‘女朋友。”這里的“根本”,用以提示曾經有過的傳聞“這個女孩是他的老婆。”

從上述文獻對“根本”的描述來看,它非常符合否定極項的特征。第一,“根本”大量地出現在否定句中;第二,在肯定句中,“根本”可以與“只”“就”“很少”這類表示隱性否定或者少量的副詞共現,并且需要得到此類詞語的允準;第三,在肯定句中,“根本”可以受到隱性否定動詞的允準。

二、“根本”的語義允準條件

我們通過BCC語料庫對“根本V”進行了檢索,共檢索到54750條語料。其中,“根本+顯性否定詞”(如“根本不”“根本沒”“根本無”)共有30279條,約占總語料數的55.3%。又對“根本V不”進行了檢索,共檢索到8252條語料,約占總語料數的15.1%。總的說來,“根本”的顯性否定詞占總語料數的70.4%。從使用頻率來看,“根本”可歸入否定極項。

我們接著考察了與“根本”直接搭配的動詞類型。研究發現,與其直接搭配的動詞主要有以下幾種類型:

首先,是隱性否定類動詞。這類詞語主要有否認、打消、消除、驅散、抵觸、取締、錯過等。例如:

(1)事實上,他也幾乎放棄了一切希望,根本懶得出意見。(J·R·R·托爾金《魔戒之王》)

其次,是表示“改變”義的動詞。例如:

(2)根本解決“三農”問題,是一項長期而艱巨的任務。(新華社,2003-03-05)

(3)使他對于以前的信仰,都根本搖動與疑惑了。(蘇雪林《王統照與落華生的小說》)

再次,是表示“保持”義的動詞。例如:

(4)本著根本維護兩岸人民利益……的態度,面對問題。(《福建日報》,1994-06-20)

在這三類動詞中,比例最高且種類最多的是隱性否定動詞,它們均體現出否定極項的特征。值得注意的是,這些否定極項允準“根本”出現時,并不需要副詞的輔助。

下面,我們將重點考察“根本”不同允準語的允準能力。通過對相關文獻與語料的梳理、歸納,可以發現,“根本”允準語主要有以下幾種類型:

第一,出現在否定的語境中,主要是直接否定,像“根本+沒”“根本+不+VP”“根本+V+不+補語”等。例如:

(5)本周他竟然說:“不要問我關于埃爾馬格羅的事,我根本沒與他們簽約。”(新華網,2000-12-01)

同時,還有其他類型的顯性否定詞,主要有“未、無、休”等。例如:

(6)根本休想看到里面的情形。(東方白《三折劍》)

第二,允準語為隱性否定動詞。前面已經舉過不少例子,這里不再贅述。

第三,允準語為副詞,主要有“很少”“只”“就”“還是”等。例如:

(7)從來沒有,我根本很少與他們說話。(亦舒《綺色佳》)

(8)這一套說服不了我,你從頭到尾根本只為馮家。(言妍《白蝶藤蘿》)

(9)這根本就是水到渠成的事情嘛。(風上忍《異體》)

(10)所以,房子、存款,根本還是一團糊涂賬。(木梵《白晝的星光》)

第四,允準語為“都”,如“根本都很難”“根本都忘了”“根本都懶得”等。“都”后面的動詞有些是隱性否定動詞,也有顯性否定動詞“不”“無”等。例如:

(11)這是一件根本都無法在短時間內查清楚的事情。(倪匡《衛斯理系列》)

同時,“根本都一樣”和“根本都一模一樣”的出現頻率也很高。需要指出的是,僅從語料庫和出現頻率很難判定各類允準語的允準能力的強弱。因此,下文主要借助可接受度判斷來為不同允準語的允準能力進行層級的判定。

三、第二語言中的“根本”研究

(一)以漢語為第二語言的學習者的語料分析

通過對BCC語料庫中HSK語料的檢索,我們共檢索到相關語料496條。在這些語料中,“根本”有作為形容詞使用的,如“根本問題”;有作為名詞使用的,如“他以佛教信仰為根本”。其中,“根本”作副詞的肯定句共有5例,僅占1%。它們是:

(12)我覺得這根本就是個人的問題。

(13)恕不知,這種態度根本就是作繭自縛。

(14)而且我認為流行歌曲一點藝術感也沒有,根本就是在破壞音樂的形象嘛。

(15)因為如此的作法,只是強制地隔絕了孩子與異性交往的外在環境,而非從教育孩子、灌輸正確觀念上去著手,根本就是治標不治本的笨方法。

(16)可是我可以很大膽和明確的說,這根本是一個錯誤的觀念。

從以上例子可以看出,學習者并非完全不知道“根本”可以用在肯定句中,并且學習者也知道“就”可以允準“根本”出現在肯定句中,只是句式很單一,只有“根本就是”這一種搭配。

其余的非副詞用法分別是:

(17)這就是流行歌曲與輕音樂或內含著藝術性的音樂的最根本區別。(形容詞)

(18)吸煙是各種各樣的病,特別是肺疫的根本原因。(形容詞)

(19)自由和人權的根本是讓人保護自己。(名詞)

除此之外,沒有“根本”和其他副詞共現在肯定句中的用例。由于學習者會出現回避的策略,所以我們在語料庫中不一定能看到學習者中介語的全貌,因此,需要通過可接受度判斷來考察學習者對另外幾類允準語的習得情況。

在進行可接受度判斷之前,我們先進行一個語言對比。由于我們的高級組被試中有七名泰國被試,我們不妨對漢、泰語言中的“根本”加以比較:

(20)泰語:ti jing? kao? sub buri? noi mak

詞譯:? 根本? ? 他? ? 抽煙? ? ? 很少

句譯:他根本很少抽煙。

(21)泰語:ti jing? me? ? bang kon

詞譯:? 根本? ? 有? ? 一些人

mai hen duay? kab? pan kan? ni

反對? ? ? ?和? ? 計劃? ?這個

句譯:有一些人根本反對這個計劃。

(22)泰語:ti jing? kao? pud pid law

詞譯:? 根本? ? 他? ?說? 錯? 了

句譯:他根本說錯了。

從這組對比可以看出,在泰語中,“根本”可以和“很少”、隱性否定動詞共現。例(22)為肯定句,這里的“根本”可以不用其他的副詞來允準;而在漢語中,這樣的句子是不允許出現的。有學者指出,第一語言中的某個語言項目在第二語言中有對應項目,但是在項目分布上有差異,學習者要作為新項目重新習得[11]。因此,“根本”的這類情況習得難度較大。

(二)可接受度判斷

這里我們以可接受度判斷的形式,來考察母語者和二語者對各類允準語允準下句子的習得情況。本次測試所使用的量表如圖1所示:

本次的被試包括漢語母語者和以漢語為第二語言的學習者。漢語母語者有28名;二語者有40名。其中,中級下學習者20名,這些學生學習漢語的時間為一年半;高級學習者20名。

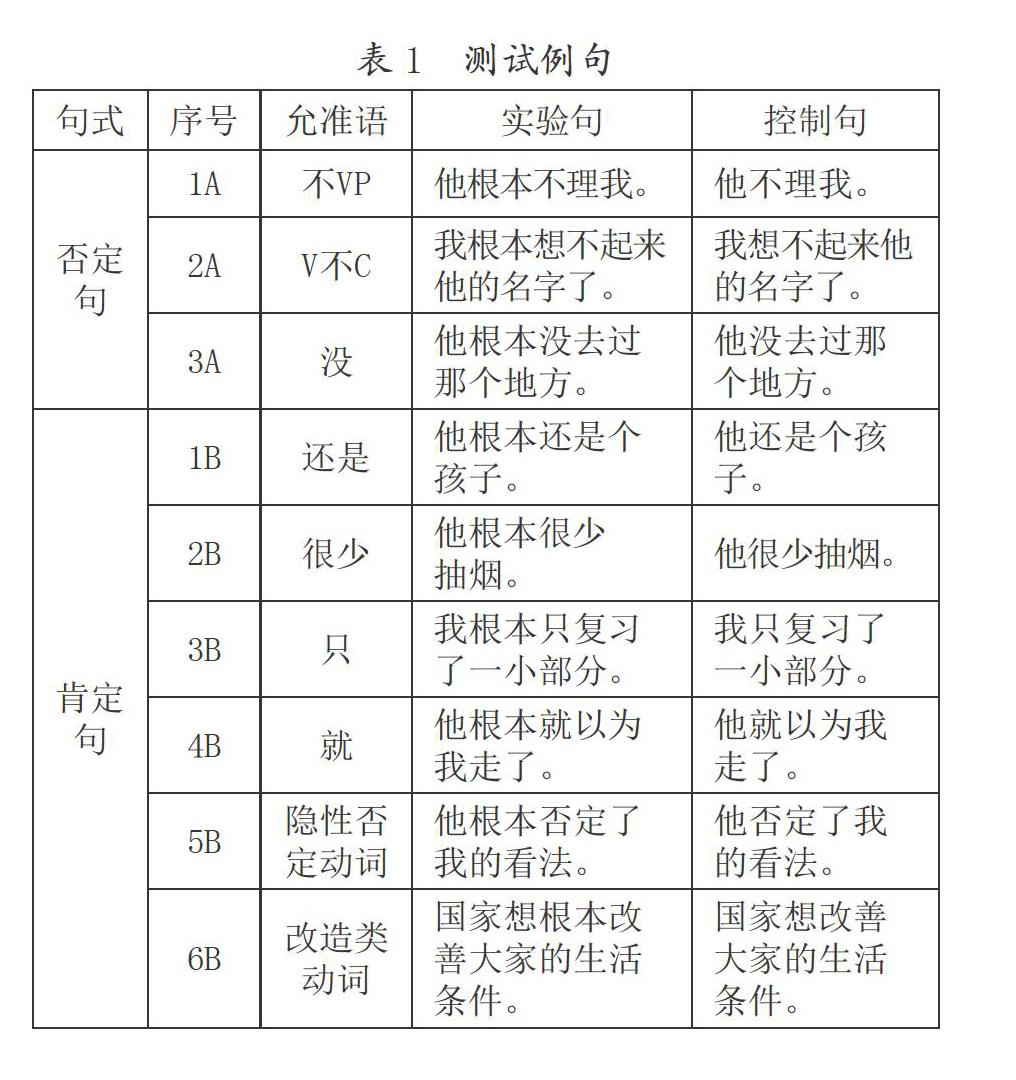

本次考察的“根本”句式如表1所示:

本次測試的結果如表2所示:

表格說明:

1.**表示同母語者差異非常顯著(p<0.01);

2.*表示同母語者差異顯著(p<0.05)。

根據母語者的判斷,在含有“根本”的句式中,各類允準語的允準能力從強到弱的排序依次是:沒、V不C、不、就、還是、只、很少、改造類動詞、隱性否定動詞。其中,“很少”和“只”的分值接近1,隱性否定動詞和改造類動詞的分數都在0的附近,這說明母語者對這兩類允準語也是不十分確定的。學習者的判斷在1分以上的,均是幾種顯性否定詞允準的形式,即“根本不VP”“根本V不C”“根本沒”。其他學習者的判斷都不確定。

我們用曼—惠特尼U系數對結果進行了檢驗,具體如表3所示:

在表3中,“√”表示母語者和學習者的判斷傾向性一致,都是接受(≥1)或者都是不接受(≤-1)。“√√”表示不但判斷傾向性一致,而且同母語者差異不顯著。值得注意的是,母語者和二語者對“很少”的判斷,雖然都未能達到接受的水平,實際上差異并不顯著。從二語者的情況來看,判斷傾向性不太一致、且同母語者存在顯著差異的,是“只”和“就”。與“很少”相比來說,學習者接受“只”比較困難。二語者對“就”的判斷都在0.5分以下,顯得非常不確定,這一點同母語者也存在著顯著差異。由此,我們可以得出結論,二語者習得允準“根本”時,在“還是”“只”“就”方面都存在一定問題。

(三)學習者習得“根本”分析

可以看出,學習者習得“根本”最好的是否定句,特別是有顯性否定詞的否定句,這和“任何”“從來”相一致。同時,對允準其出現的其他副詞判斷分值很低或者不確定,這一點也和“從來”基本相似。不過,在對這三個詞語的允準語的判斷上,不是對所有允準語都是一致的否定。學習者對有些允準語的判斷是同母語者很一致的,如對于在肯定語境中“從來”后面的“也”,學習者是不接受的;對于“根本”后面的“很少”,學習者的判斷同母語者也非常一致。總的來說,學習者習得此類否定極性詞的其他允準副詞仍然有很大困難。這一現象在一定程度上證明了句法—語義界面是存在的,不過,并不是所有存在于句法—語義界面的問題都是不能習得的。

從母語者的判斷來看,允準副詞或者隱性否定動詞在與不同的否定極性詞共現時,表現出來的允準能力并不一樣。根據這一點,我們可以把否定極性詞劃分為不同的層次。從允準三個否定極性詞出現的副詞來看,共同的有“只、就、都”。同時,可以看出,隱性否定動詞的允準能力并不強,而且漢語中的隱性否定動詞的確是一個比較模糊的概念。二語者通常只能習得顯性否定詞這一允準語,而不會接受其他允準語。

相比于顯性否定詞,允準能力最強的副詞是“還是”和“就”。這應是和語義有著密切的關系。從BCC語料庫中的語料來看,“根本”與隱性否定動詞共現的頻率是比“從來”高的。但是從被試的評分來看,它仍停留在不確定的層面。這說明,“根本”在與隱性否定動詞共現時,對語境是有所要求的。

通過我們對BCC語料庫語料的檢索,在不考慮后面詞語是肯定還是否定的情況下,發現“根本就”的使用頻率遠高于“根本都”。含有“根本就”的句式有22889個,含有“根本都”的句式只有431個,“根本就”的數量幾乎是“根本都”的53倍。這說明“根本”和“就”之間的語義關聯應該高于“根本”和“都”之間的語義關聯。此處的“就”,按照范開泰的分類,類似于強化語氣的副詞[12]。“根本”本身就有表示“徹底”的語義,同時也有加強語義的功用。在“根本就”句式中,“根本”和“就”起到雙重強調語義的作用,因此,兩者可以共用。按照張誼生的分類,“根本”和“就”都是評注性副詞,其基本功用是對相關命題或述題進行主觀評注[13]。一般而言,兩個同樣類型的副詞共用很難產生語義沖突。同樣的道理,“還是”也是評注性副詞,因此,當它與“根本”共用時,相對沖突也不會太大。關于“根本都”,我們在BCC語料庫中檢索到的句子大致有兩類:一類是表示評注性語義的用法。例如:

(23)至于你給準備的煙啦茶啦水果啦,人家根本都不動。(何申《多彩的鄉村》)

還有一類比較特殊,其中的“都”實際上是在回指前面的內容或者表達層級的語義。例如:

(24)銀子根本都是廢料……。(李涼《公孫小刀》)

此處的“都”表達了層級的含義,語義類似于“連……都……”。在這個句子中,“銀子”位于較高的層級,意思是連銀子都是廢料,這是完全違背預設的。再如:

(25)外傳的什么“知書達禮”,根本都是騙人的!(樓心月《盼云魂系塵影淚》)

此處的“根本都”表達的語義可能只是簡單的強調,可以替換為“根本就”。也可能是回指前面說的話,表示“總括”的含義。

總之,“都”表達的語義比“就”豐富。“就”只是表示主觀評注或者強調語氣,語義較為單一。從語用上來說,我們推測,表達強調語氣的頻率可能要高于表達層級義或總括義,因此,“根本就”的使用頻率更高。

副詞“還是”也是評注性副詞。例如:

(26)十六歲根本還是個半大不小的孩子嘛!(黑潔明《我愛你,最重要》)

呂叔湘指出,“還是”表示行為、動作或狀態保持不變[4](P254)。“根本”作為評注性副詞,仍是在輔助“還是”表達這類語義。因此,“根本”不同于“從來”,兩者在用法、與副詞的搭配上都存在一定差異。“從來”具有表示時間的含義,而“根本”更多地是在輔助后面的副詞表達語義,并帶有說話人的主觀評價。

值得注意的是,學習者在習得顯性否定詞以外的用法時,都存在一定困難,表現出了不確定性。我們認為,這和教材的編寫、教師的講解都有著一定的關系。這里不妨以《發展漢語·中級綜合(Ⅰ)》第二課《租房只要一個條件》為例,在課本中有以下用例:

(27)可是,介紹房子的人,根本沒有提到圖書館,也許在他看來,圖書館根本就不是什么重要的配套設施吧。[14](P16)

在我們對老師的回訪中,部分老師表示,在講授“根本”時,直接把“根本不”“根本沒”作為語塊來講解。其中,一位老師把“根本不”和“根本沒”放在PPT的醒目位置,然后再講解例句。這樣很容易讓學生認為“根本”就只能和“不”“沒”搭配。也就是說,在實際漢語教學中,“根本”很多時候是被當作否定副詞來講解的。當然,這也不能代表所有的老師都是這樣處理的。

我們認為,探討否定極性詞的習得,不能僅停留在句法—語義層面,還應拓展到語篇層面。姚瑤、石定栩指出,像“這樣”的詞雖然不會改變句子真值,但是會觸發背景命題[9]。因此,必須要在一定的語篇環境之下才能使用。就目前的研究來看,對句法和語篇界面的研究相對缺乏,我們需要進一步探討學習者是否知道在怎樣的語境中正確使用否定極性詞。

(四)關于“根本”的否定極項定位

Richter & Radó曾對強勢否定極項(strong NPI)和弱勢否定極項(weak NPI)進行了界定,弱勢否定極項是只能出現在向下蘊涵算子轄域中的否定極項;強勢否定極項是只能出現在反加合算子轄域中的詞語[16]。這里就以此為標準對“根本”進行分類。如前所述,“根本”可以受到“只”“就”的允準。我們運用向下蘊涵規則來檢驗“根本”。例如:

(28)a.他根本只喜歡咖啡。

→?b.他根本只喜歡卡布奇諾。

在這組句子中,當a成立時,b不一定成立。那么,此處的“只”并不符合向下蘊涵規則。再如:

(29)a.他根本不喝咖啡。

→b.他根本不喝卡布奇諾。

在這組句子中,只要a成立,b也一定成立。因此,此處的“不”符合向下蘊含規則。

可以看出,“根本”在兩個條件中都能出現,它同時具備弱勢否定極項和強勢否定極項的特征。在今后的研究中,應將更多的否定極項納入研究范圍,總結出更多關于漢語否定極項的特征。

本文結合運用語料分析和可接受度判斷,對“根本”的語義允準條件進行了探討,被試包括母語者和漢語二語學習者。研究發現,除了“不”“沒”以外,母語者還能接受“還是”“就”“只”,非常靠近分值1。第二語言學習者則只能接受“不”“沒”。同時,對“根本”的語義允準條件進行了討論,分析了學習者不能習得顯性否定詞以外副詞作允準語的原因。需要指出的是,在含有“根本”的句式中,“就”允準能力最強。“就”屬于排他算子(exclusive particle),這說明排他算子作允準語在允準不同的否定極項時,能力都很強,但是還存在一定的詞匯差別,其原因還值得進一步探究。

參考文獻:

[1]Yuan,Boping.Domain-wide or variable-dependent vulnerability of the semantics-syntax interface in L2 acquisition? Evidence from wh-words used as existential polarity words in L2 Chinese grammars[J].Second Language Research,2010,(2).

[2]White,L.Second language acquisition at the interfaces[J].Lingua,2011,(4).

[3]姚倩.以漢語為第二語言的學習者習得“任何”的研究[J].語言教學與研究,2016,(3).

[4]呂叔湘.現代漢語八百詞[M].北京:商務印書館,1980.

[5]袁毓林.隱性否定動詞的敘實性和極項允準功能[J].語言科學,2012,(6).

[6]張誼生.現代漢語副詞研究(修訂本)[M].北京:商務印書館,2014.

[7]楊萬兵.“根本”的歷時演變及其教學啟示[J].華文教學與研究,2011,(3).

[8]杜涓.現代漢語“根本”類否定副詞研究[D].天津:天津師范大學碩士學位論文,2012.

[9]姚瑤,石定栩.背景命題及其觸發機制——從“根本”說起[J].外語教學與研究,2015,(5).

[10]沈家煊.不對稱和標記論[M].北京:商務印書館, 2015.

[11]周小兵,朱其智,鄧小寧等著.外國人學漢語語法偏誤研究[M].北京:北京語言大學出版社,2007.

[12]范開泰.現代漢語虛詞功能探新[A].中國語文雜志社編.語法研究和探索(九)[C].北京:商務印書館, 2000.

[13]張誼生.現代漢語副詞研究[M].上海:學林出版社, 2000.

[14]徐桂梅,崔娜,牟云峰編.發展漢語·中級綜合(Ⅰ)(第二版)[M].北京:北京語言大學出版社,2011.

[15]Richtcher,F. & Radó,J.Negative Polarity in German:Some Experimental Results[J].Journal of Semantics,2014,(1).

Research on the Cognition and Acquisition of Chinese Negative Polarity Item “Genben(根本)”

Yao Qian

(School of International Education, Chongqing University, Chongqing 400044, China)

Abstract:“Genben(根本)” as a negative polarity item, tends to appear in a negative context. This article studies “genben(根本)” in the second language with two methods: corpus analysis and acceptability judgment test. The research results ranked the semantic licensing conditions of “genben(根本)”, and found that intermediate learners and advanced learners can only learn “genben(根本)” in the negative context, and cannot accept that “genben(根本)” appears in other contexts, indicating the interface between syntax and semantics is a problem in second language acquisition.

Key words:negative polarity item;“genben(根本)”; acceptability task;semantics;syntax