300例肺結核病患者抗結核藥物不良反應的調查分析

周玲玲

(本溪市疾病預防控制中心結核病防治科,遼寧 本溪117000)

肺結核病是一種常見的慢性感染性疾病,全球每年新增的肺結核患病者為800~1 000萬例次,該病早期癥狀并不典型,一般表現為盜汗、低熱、乏力等,若未得到有效治療,隨著病情進展可并發肺源性心臟病,威脅患者生命安全[1]。肺結核的發病機制較復雜,其病原菌為結核分枝桿菌,目前臨床上針對該病多給予抗結核藥物治療,雖能有效抑制分枝菌酸的合成,縮短傳染期,降低死亡率,但長期用藥易產生耐藥性,并引發不良反應,嚴重影響治療進程和效果[2]。隨著制藥技術的不斷成熟,抗結核藥物的種類也越來越多,導致抗結核藥物不良反應也日益增加,因此,如何有效降低抗結核藥物不良反應發生,促使患者盡快康復已成為臨床關注的重點[3]。本研究對本市某結核定點醫院2019年1月至2019年12月收治的300例肺結核患者的抗結核藥物不良反應發生情況進行調查,旨在為抗結核藥物的合理應用提供參考,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料 選取本市某結核定點醫院2019年1月至2019年12月接收的300例肺結核患者為研究對象,其中男154例,女146例;年齡28~89歲,平均(65.28±5.42)歲;病程4個月~7年,平均(3.14±1.21)年;痰涂片診斷為陽性41例,陰性259例。

納入標準:符合《肺結核基層診療指南(2018年)》[4]中的疾病診斷標準;經實驗室檢查及胸部X線檢查確診;接受抗結核藥物治療;臨床資料完整;凝血功能正常;對本研究知情同意,并簽署知情同意書。排除標準:其他肺部疾病者;免疫系統疾病者;嚴重過敏體質者;治療期間應用免疫抑制劑者;惡性腫瘤者;嚴重器官衰竭者;嚴重認知障礙者。

1.2 方法 所有患者均采用抗結核四聯復合藥劑進行強化治療,口服乙胺吡嗪利福異煙片Ⅱ(沈陽紅旗制藥有限公司,國藥準字H20051903),每片含150 mg利福平+75 mg異煙肼+275 mg鹽酸乙胺丁醇+400 mg吡嗪酰胺,每天3次,每次1片,于飯前1 h服用,持續治療2個月。

1.3 觀察指標 觀察300例患者抗結核藥物不良反應發生率,評價標準參《藥品不良反應報告和監測管理辦法》(衛生部令81號)。觀察抗結核藥物不良反應的嚴重程度,評價標準參照《抗結核藥品不良反應診療手冊》,輕度:僅有輕微的不適反應,對機體造成的損害較輕,不影響后續治療;中度:不適反應相對嚴重,對機體造成一定損害,對后續治療造成影響,需接受針對性治療;重度:不適反應較嚴重,對機體造成嚴重的損傷,甚至威脅患者生命[5]。觀察抗結核藥物不良反應的發生與年齡、性別關系,并分析不良反應涉及的系統或器官與臨床表現。

2 結果

2.1 300 例患者抗結核藥物不良反應發生情況300例患者發生抗結核藥物不良反應76例,發生率為25.33%,其中輕度、中度及重度不良反應分別為51例(67.11%)、20例(26.32%)及5例(6.58%)。

2.2 抗結核藥物不良反應與年齡、性別的關系76例不良反應報告中男性40例(52.63%),女性36例(47.37%),不同性別患者不良反應發生率比較差異無統計學意義;年齡≥61歲的患者最多,占比48.68%,其次為51~60歲的患者,占比26.32%,見表1。

表1 抗腫瘤藥物不良反應與年齡、性別的關系

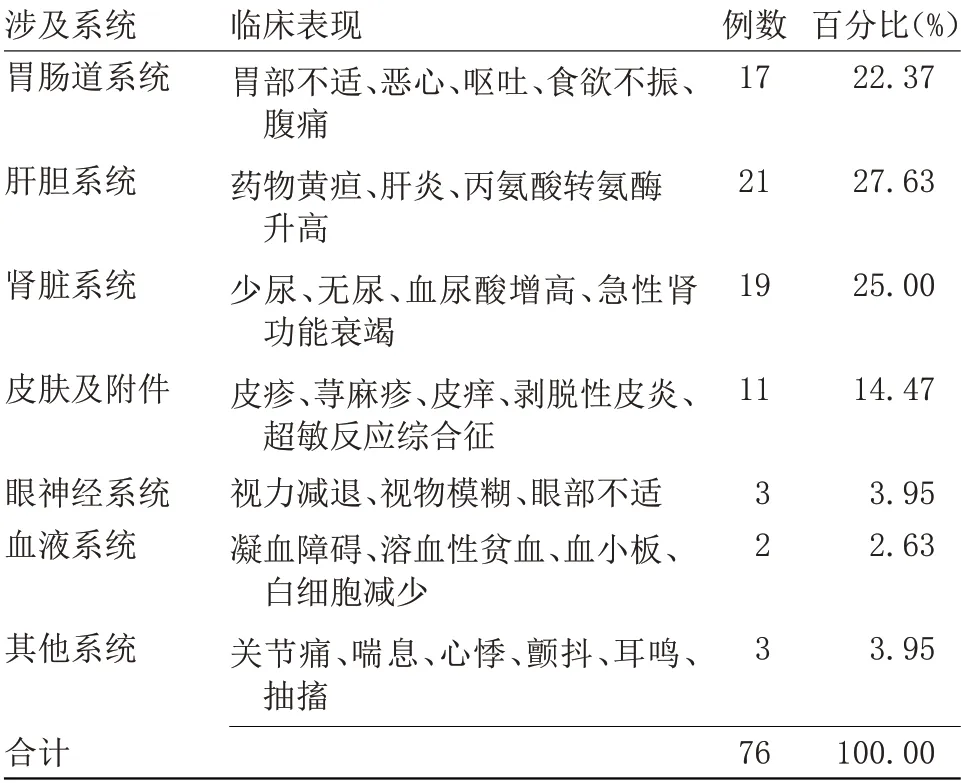

2.3 抗結核藥物不良反應涉及系統及臨床表現 不良反應涉及全身多個系統,其中排名前三的系統依次為肝膽系統、腎臟系統及胃腸道系統,占比分別為27.63%、25.00%、22.37%,見表2。

表2 抗結核藥物不良反應涉及的系統及臨床表現

3 討論

3.1 抗結核藥物不良反應的發生情況分析 隨著全球環境污染的加劇,結核病的發病率日益上升,且日趨年輕化,該病屬于慢性消耗性疾病,可累及全身多個組織與器官,以肺部結核感染最常見,病情復雜,遷延不愈,是全球主要的致命性傳染病之一,因此,肺結核的防治工作十分嚴峻[6-7]。抗結核藥物是目前臨床上用以治療肺結核的主要方式,雖能發揮較強的殺菌效果,有效控制病情發展,但其用藥期間的不良反應對機體損害較大,嚴重時甚至會造成患者死亡[2]。王國杰等[8]對50例肺結核患者的抗結核藥物不良反應發生情況進行調查,結果顯示,50例患者發生抗結核藥物不良反應18例,共計68人次,其中45人次不良反應發生后依然維持原治療方案,20人次不良反應發生后酌情更換或調整治療方案,僅有3人次因不良反應較嚴重而終止治療。本研究結果顯示,300例患者抗結核藥物不良反應的發生率為25.33%,其中輕度、中度及重度不良反應分別為51例(67.11%)、20例(26.32%)及5例(6.58%),根據不良反應的嚴重程度采取相應措施,最后僅有1例患者由于不良反應較嚴重而終止治療。提示,盡管肺結核患者抗結核藥物不良反應的發生風險較高,但只要加強不良反應監測,積極采取相應補救措施,合理調整用藥方案,能有效降低不良反應的危害,避免治療終止。

3.2 抗結核藥物不良反應的發生與年齡密切相關 本研究中,肺結核患者抗結核藥物不良反應的發生與性別無明顯相關性,但與年齡具有一定的關系,≥61歲患者最多,占比48.68%,其次為51~60歲的患者,占比26.32%,表明隨著年齡增加不良反應越嚴重,這與李達等[9]調查相符。原因可能為隨著年齡的增加,機體排泄功能逐漸降低,藥物的代謝能力逐漸減弱,因此,極易導致藥物堆積在體內而不易排出,從而加重不良反應,且相較于年輕人,老年人的肝臟血流量明顯減少,發生肝腎損害的風險更高。此外,老年患者一般基礎疾病較多,聯合用藥種類較多,極易引發藥物協同與拮抗作用,致使不良反應的發生風險進一步上升。因此,臨床用藥時對高齡患者需給予重點觀察,密切監測其用藥不良反應情況,酌情調整用藥方案。

3.3 抗結核藥物不良反應可累及全身多個系統或器官 抗結核藥物不良反應可累及全身多個系統或器官,劉春玲等[10]對重慶市公共衛生醫療救治中心上報的61例抗結核藥物不良反應報告進行分析發現,61例不良反應報告中涉及的系統或器官最多的為皮膚及其附件,占比50.82%,其次為全身性反應,占比19.67%,胃腸道反應僅占4.92%。本研究顯示,76例抗結核藥物不良反應涉及最多的前三系統依次為肝膽系統、腎臟系統及胃腸道系統,占比分別為27.63%、25.00%、22.37%。這可能與本組患者所使用的抗結核四聯復合藥劑中的有效成分利福平、異煙肼和吡嗪酰胺均具有較強的肝腎毒性作用相關,而聯合用藥又會進一步加重毒性反應,造成轉氨酶水平上升,尿酸排出受抑制,進而加重肝腎受損程度,因此,患者在用藥期間需密切監測肝腎功能相關指標變化,若肝腎系統反應較嚴重,需及時給予保肝、解毒降酶、嘌呤醇或丙磺舒等治療,以減輕肝腎損傷程度[11]。此外,四聯復合藥劑中的有效成分吡嗪酰胺易對胃腸道具有明顯刺激,極易引發惡心嘔吐等胃腸道不適反應,但其癥狀通常較輕,一般無需停藥。

綜上所述,肺結核病患者抗結核藥物不良反應的發生率較高,且危害較大,可侵犯全身多個系統,嚴重損害患者健康,需引起臨床足夠重視,及時采取有效防范措施,以便將不良反應危害降至最低,最大限度保證患者的用藥安全。