醫聯體檢驗項目合作及城區醫聯體發展狀況研究

張國靜,李桂玲,高 樺

(1. 天津醫科大學總醫院 天津300052;2. 天津醫科大學第二醫院 天津300211)

2013年,原國家衛生計生委首次提出鼓勵“醫聯體”為代表的分級診療模式[1],2017年4月,國務院辦公廳《關于推進醫療聯合體建設和發展的指導意見》指出[2],開展醫療聯合體建設,有利于調整優化醫療資源結構布局,促進醫療衛生工作重心和資源下沉,能夠更好地實施分級診療強基層,是深化醫改的重要步驟和制度創新。天津醫科大學總醫院作為和平區醫聯體模式建設的牽頭醫院,于2014年與和平區人民政府簽署戰略合作框架協議,建立“和平區-總醫院醫聯體”;2015年成立醫聯體工作領導小組,以南營門和南市社區衛生服務中心為試點開展醫聯體合作;2017年明確提出建設“和平區-總醫院緊密型醫聯體”。通過對2015年南營門和南市社區2家試點醫院的檢驗工作進行了解,發現社區衛生服務中心檢驗工作尚有提高的空間。為提升社區檢驗能力,提高社區醫生診療水平,降低社區醫院檢驗成本,增加收入,讓百姓得實惠,開展檢驗合作項目勢在必行。本文通過了解醫聯體模式下檢驗合作項目開展情況,發現檢驗合作項目中存在的問題,并提出針對性建議,從而促進醫聯體的順利推進。

1 資料來源與方法

1.1 數據收集

收集2015—2018年送檢天津醫科大學總醫院的南營門及南市社區衛生服務中心檢驗項目的收入與支出及送檢量數據;2016—2018年和平中醫院、勸業場、五大道、小白樓及新興社區衛生服務中心檢驗項目的收入與支出及送檢量數據。

1.2 研究方法

采用Excel 2013對數據進行整理并進行描述性統計分析。

2 結 果

2.1 試運行階段檢驗項目開展情況

2015年7 月~2016年6月在2家試點社區醫院(南營門、南市)開展向總醫院檢驗中心送檢化驗的工作,共計5大項21子項,包括凝血功能、電解質、心肌酶、游離甲功、糖化血紅蛋白。經過核算,為了最大程度讓利于社區醫院,鼓勵社區送檢,全部檢查費用由社區收取,在檢驗合作初期階段,社區留存75%的檢查費用(承擔抽血責任),總醫院留存25%的檢查費用(承擔檢驗、冷鏈運輸、報告回傳的責任),用于補償部分試劑成本。

2015年7~12月和2016年1~6月南營門社區衛生服務中心的送檢數量分別為62、135份,南市社區衛生服務中心的送檢數量分別為78、261份。南營門社區衛生服務中心2015年7~12月和2016年1~6月的檢驗項目送檢收費總額分別為10957元和21277元;南市社區衛生服務中心2015年7~12月和2016年1~6月檢驗項目送檢收費總額分別為9366、30492元。總醫院以25%的比例分得檢查費用,2015年7~12月共分得5080.75元,其中南營門占53.91%,南市占46.09%;2016年1~6月總醫院共分得12942.25元,其中南營門占41.10%,南市占58.90%。具體結果見表1。

表1 試運行階段檢驗項目開展情況 Tab.1 Development of inspection items in trial operation stage

2.2 全面鋪開階段檢驗項目開展情況

自2016年7月起醫聯體進入深度合作階段,檢驗合作向醫聯體的6家社區醫院和1家二級醫院全面開放,檢驗項目擴展到45大項101子項,由于增加的項目更多為免疫、特檢等項目,試劑成本明顯增加。對6家社區自檢項目利潤率進行核算,并就社區自檢利潤率與送檢分配進行對比,為了讓醫聯體檢驗合作醫院不再處于“失血”的一方,調整檢驗項目費用,總醫院分得比例為40%(為總醫院檢驗試劑成本),社區留存60%的檢查費用(承擔抽血責任)。

送檢數量明顯增加的社區有:小白樓社區衛生服務中心2016年7~12月和2017年送檢數量分別為412、1799份,勸業場2016年7~12月和2017年送檢數量分別為275、2708份,和平中醫院2016年7~12月和2017年送檢數量分別為95、1449份。2016年7~12月送檢收費總額較高的社區衛生服務中心有:小白樓、勸業場、南營門,分別為74269、47016、42835元;2017年送檢收費總額較高的社區衛生服務中心有勸業場、小白樓及和平中醫院,分別為281503、250100、194053元。總醫院以40%的比例分得檢驗項目費用,2016年7~12月和2017年分別分得115955.20元和451103.42元,社區2016年7~12月和 2017年分別分得 173932.80和676655.13元。具體結果見表2。

2.3 持續優化階段檢驗項目開展情況

2018年為構建“緊密型醫聯體”建設,促進檢驗合作可持續發展,基于“減除成本的基礎,雙方進行利潤分成,并向社區傾斜”原則,調整分配比例為60%作為成本和利潤分成返還總醫院,社區留存40%。

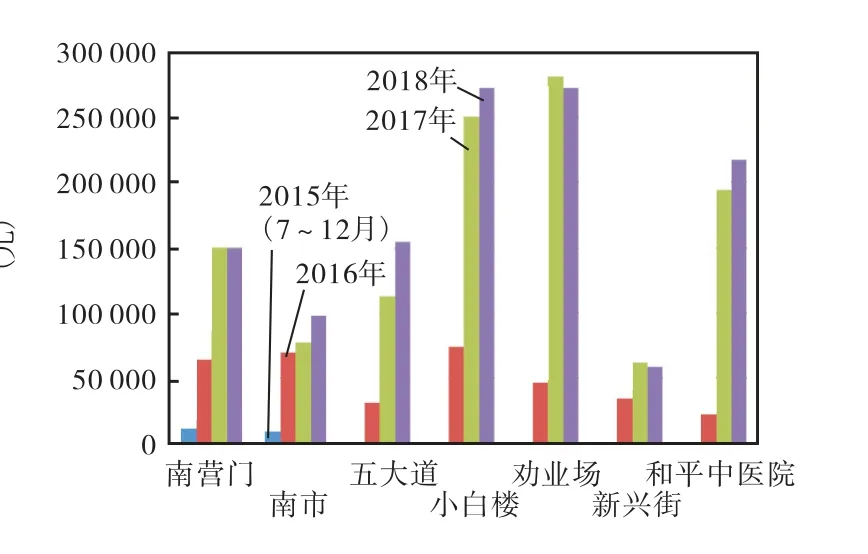

2018年送檢數量較多的是勸業場社區衛生服務中心2119份;送檢收費較多的是小白樓社區衛生服務中心271809元;2018年總醫院以60%的比例分得檢驗項目費用為733011.84元,社區衛生服務中心分得488674.56元。具體見表3。自2015年起,每家社區衛生服務中心每年的送檢數量逐年上升,送檢費用也呈逐年遞增趨勢。見圖1~2。

表2 全面鋪開階段檢驗項目開展情況 Tab.2 Development of inspection items in full implementation stage

圖1 2015—2018年各機構送檢數量情況 Fig.1 Number of inspections submitted by various institutions from 2015 to 2018

圖2 2015—2018年各機構送檢收費情況 Fig.2 Inspection fees of various institutions from 2015 to 2018

表3 持續優化階段檢驗項目開展情況 Tab.3 Development of inspection items in continuous optimization phase

3 討 論

3.1 社區衛生服務中心送檢比例有待于提高

雖然社區衛生服務中心的送檢數量逐年遞增,但是送檢比例有待提高。2018年社區衛生服務中心送檢數量結果顯示,各社區送檢比例幾乎都在15%以下,甚至有些社區送檢比例低于5%。由于社區衛生服務中心承擔大量基本公共衛生服務職能,常年為大量老年人進行免費查體,2018年查體3.6萬余人,公共衛生服務有統一的經費撥付金額及撥付制度[3],這部分查體項目的耗材、人工等費用從公共服務經費列支(低于醫療服務收費),難以實現送檢總醫院。基本公共衛生服務檢驗項目的開展,社區衛生服務中心對于檢驗項目持有“能自己做,就自己做”的心態,這導致社區還保留了很大一部分自檢項目。目前社區送檢項目多是社區無法開展的項目和耗材成本較高的項目,社區雖然得到了一些利潤,但出于對將更多項目送檢醫聯體牽頭醫院,社區檢驗人員工作量分配和整體經營無法維護的擔憂,所以送檢積極性不高。

3.2 社區衛生服務中心檢驗成本降低,但其尚未感受到“節省成本”

醫聯體檢驗合作,社區醫院無需配置相應的設備、試劑,既減少了政府投入,又節省了人力資源,送檢檢驗成本大幅降低。檢驗留存費用“含金量”很高,給社區醫院帶來了直接收益。但是,政府撥給社區的經費是專款專用,醫聯體檢驗合作帶來的設備與人員成本的減少,并不劃撥給社區醫院。社區看不到節省成本與員工收入提高有何關系,對檢驗合作的積極性有很大影響。而目前醫聯體對于檢驗管理、經營收入、人員調配、績效分配等方面沒有實質管理[4],這是造成目前送檢項目難有大幅度提高的深層原因。

3.3 社區衛生服務中心檢驗及診療能力得以提升,百姓得到實惠

經過近4年的醫聯體檢驗合作,總醫院檢驗中心的檢驗項目已全部面向和平區6家社區醫療服務中心開放,檢驗同質化使得合作項目檢驗質量提高,而且社區曾經無法開展的項目可以開展。檢驗中心的建立,使得社區醫生拿到的檢驗報告“準”了,可以做的檢驗“全”了,可以更好作為臨床診斷的參照,由此帶動了社區醫院醫生診斷和治療水平的提高,促進了基層醫療機構服務水平的提高。同時,“一單通”避免了轉診的重復檢查,患者在社區醫院交費、取血、取化驗報告,不出社區就可以得到和總醫院同樣的化驗檢查結果,百姓在社區醫院拿到三級醫院檢驗結果,只需支付一級醫院的醫保報銷比例,能夠激勵患者基層首診[5],促進分級診療的順利推行。

4 建議

醫聯體合作4年來,在責任和服務共同體上不斷完善,隨著合作深入,由于體制、機制造成的管理瓶頸逐漸顯現。若要真正形成管理和利益共同體,實行醫聯體統一管理、統一經濟核算,就設備、人員等進行評估,實行一攬子談判方案,需要政府制定與滿意度、醫療質量、基本公共衛生指標、健康教育等有關的評價指標,進行定期考核,根據考核成績進行獎懲,也要根據事業規律漲幅追加投資。要充分調動相關人員的工作積極性,同時還要做好人才同步建設,提升服務能力。例如全科醫生的培養,以及針對不同社區打造標準化特色專科建設。社區醫生對疾病的診療理解更深入了,會去主動要求拿到的檢驗報告更“準”,做的檢驗更“全”,才可以更好地服務百姓,形成良性循環,最終促進基層醫療機構服務水平的整體提高。