低年級在校醫學生職業生涯規劃教育現狀研究

賀思源,王 霞,曹博智,謝海霞

(溫州醫科大學第一臨床醫學院,浙江 溫州 325035)

近年來隨著醫學教育模式由精英教育向大眾教育轉變,我國醫藥類高校畢業生人數激增。據國家衛計委2015年年鑒數據,2016年本專科醫學專業招生人數為63.4萬人,10年累計增長66.70%;2016年醫學專業本科畢業生人數為56.4萬人,10年增長122.80%;博士、碩士醫學專業畢業生人數10年累計增長137.00%。數量龐大的應屆畢業生在一定程度上充實了醫療衛生系統的人才數量,提高了衛生服務和衛生管理的總體水平,但與此同時,應屆畢業生就業問題日益顯現并被社會各界所關注。據資料顯示,浙江溫州某醫科大學近5年本科畢業生的就業率在89.19%~100.00%之間,且呈現出多元化的趨勢,醫學專業畢業生到企業就業的比例在17.53%~36.37%,各專業一年離職率在0.00%~25.00%。因此,對在校醫學生進行科學合理職業生涯規劃教育的重要性可見一斑。

大學生職業生涯規劃包括大學期間的學習規劃和未來職業規劃,職業生涯規劃的有無及優劣將直接影響大學期間的學習生活質量,更會影響求職就業甚至未來的職業生涯[1]。對于低年級在校醫學生(主要指大一、大二的學生)而言,正處于學習基礎課程及基礎專業課程的階段,其職業觀如擇業方向、職業目標等尚未完全形成,可塑性較強,對于未來的擇業方向仍處于探索階段。因而合理有效的職業生涯規劃教育對低年級在校醫學生來說顯得格外重要。

1 調查對象和方法

1.1 調查對象

本次調查以溫州某高校的大學生為例,選取大一、大二兩個低年級段進行分層,在每個年級段隨機抽取若干性別、專業不同的大學生進行網上電子問卷或校內紙質問卷調查,包含各年級段中臨床醫學類(臨床醫學、眼視光、口腔、中醫等)、輔助醫學類(醫學影像、麻醉、康復、預防醫學等)、醫學技術類(生物工程、醫學檢驗等)共3大類專業,共計發放問卷480份,收回有效問卷444份,有效回收率92.50%。其中男生216名(48.65%),女生228名(51.35%);大一學生224名(50.45%),大二學生220名(49.55%)。

1.2 調查方法

本次采用自制問卷進行分層隨機抽樣調查。在紙質問卷填寫過程中,調查員除必要的名詞解釋外,不對被調查者做任何誘導性暗示,被調查者對調查內容獨自匿名填寫;對于電子問卷,篩除填寫IP相同、時間過短、答案重復率較高的無效問卷,嚴格監控回收問卷質量,以此保證回收問卷的真實性與有效性。

1.3 問卷設計

課題組參考低年級大學生職業生涯規劃教育相關文獻,結合實際調查,設計低年級在校醫學生職業生涯規劃教育現狀調查問卷。問卷內容包括調查對象的基本信息及其現階段對職業生涯規劃的認知兩個部分,共計18個問題。完成問卷設計后,前期進行試調查,而后根據試調查的結果完善調查問卷內容,調研組以問卷源數據為基礎加以分析。

1.4 統計學方法

對問卷進行編碼,采用SPSS 22.0軟件進行數據錄入與處理,采用描述性分析、χ2檢驗等統計學方法進行分析,以P<0.05表示差異有統計學意義。

2 調研結果

2.1 一般情況

低年級醫學生對學校開展的職業生涯規劃課程的教育成果及對職業生涯規劃的認知程度在0~4分區間內根據自身實際情況進行評分,教育成果基本呈滿意態度,總體呈正偏態分布,偏向于滿意,選擇2~4分之間的占比達90.18%。同時低年級醫學生對職業生涯規劃已具有一定程度的認知,但屬于低水平不全面的認知,選擇0~2分之間的占比為60.35%,職業生涯規劃水平及實踐操作能力有待提高。

2.2 低年級醫學生職業生涯規劃教育的基本情況

2.2.1 學習相關理論方法 通過低年級醫學生對職業生涯規劃相應理論方法的了解程度看。由本研究調查整理,低年級醫學生的專業、居住地、參加職業規劃教育、父母受教育程度、家庭經濟水平變量在了解職業規劃相關理論方法上,P值分別為0.001、0.010、0.001、0.007、0.013,差異具有統計學意義;而性別、年級變量的分析結果P值分別為0.066、0.413,差異不具有統計學意義。

2.2.2 認知自身優劣特質 通過低年級醫學生對自身優劣特質的了解程度看。由本研究調查整理,低年級醫學生的專業(P<0.001)、居住地(P<0.001)、參加職業規劃教育(P=0.021)、家庭經濟水平(P<0.001)變量在自身優劣特質的了解程度方面,差異具有統計學意義;而性別(P=0.086)、年級(P=0.845)、任職學生干部(P=0.157)、父母受教育程度(P=0.739)差異不具有統計學意義。但參加職業規劃教育此變量在對自己的興趣、能力、職業特長、職業價值觀等自身特質的了解方面,P=0.16,差異不具有統計學意義。

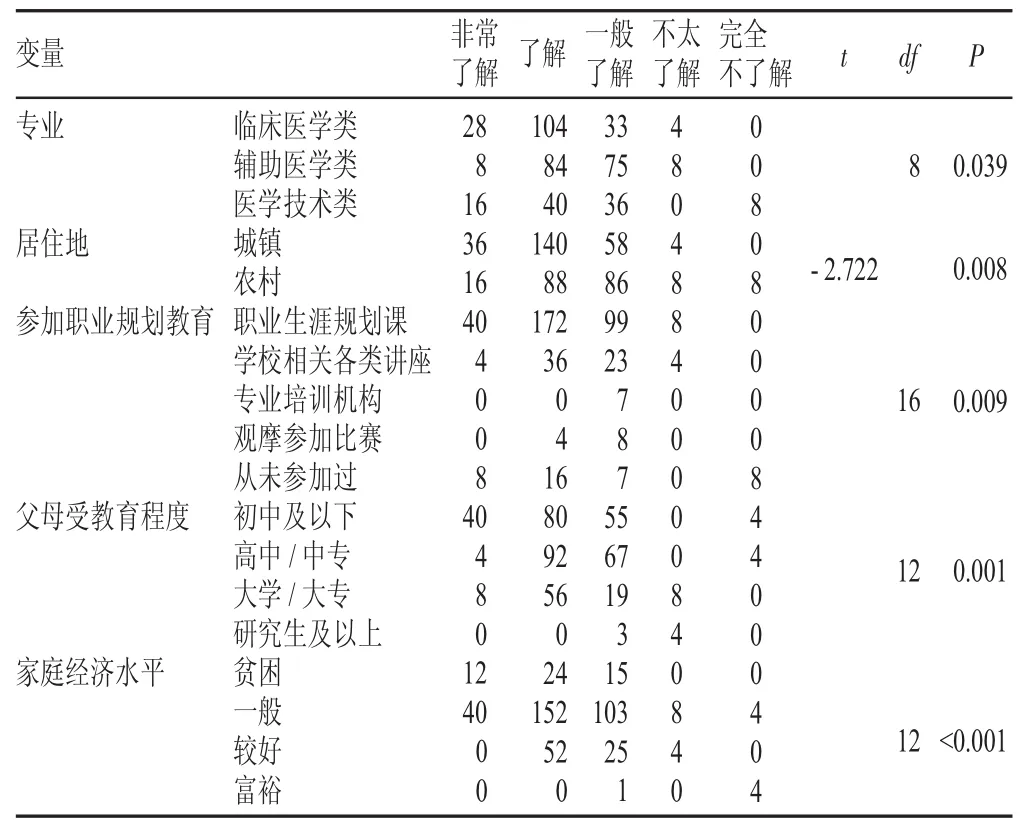

2.2.3 對個人職業生涯規劃及重視程度 從低年級醫學生對職業生涯規劃重要性的了解程度看。由調查可知,低年級醫學生的專業(P=0.039)、居住地(P=0.008)、參加職業規劃教育(P=0.009)、父母受教育程度(P=0.001)、家庭經濟水平(P<0.001)變量在對職業生涯規劃重要性的了解程度方面,差異具有統計學意義(見表1);而性別(P=0.150)、年級(P=0.108)、任職學生干部(P=0.924)差異不具有統計學意義。從低年級醫學生對自我職業生涯規劃程度上看,僅低年級醫學生的專業(P<0.001)、居住地(P<0.001)兩個變量在對自我職業生涯規劃程度方面差異具有統計學意義。

表1 低年級醫學生對職業生涯規劃重要性的了解程度(n)

2.2.4 社會環境對擇業的影響 從低年級醫學生擇業受社會形勢及相關政策變化的影響程度上看。由調查可知,低年級醫學生的性別(P=0.010)、專業(P=0.008)、居住地(P=0.001)、參加職業規劃教育(P=0.002)、家庭經濟水平(P<0.001)變量在受社會形勢及相關政策變化的影響程度方面,差異具有統計學意義(見表2);而年級(P=0.624)、任職學生干部(P=0.232)、父母受教育程度(P=0.087)變量差異均不具有統計學意義。

表2 低年級醫學生擇業受社會形勢及相關政策變化的影響程度(n)

2.3 低年級醫學生職業規劃教育現狀

2.3.1 輔導水平不高 雖然低年級醫學生對學校開展的職業生涯規劃教育課程總體滿意程度較高,但學校的職業規劃課程開展方式存在不容忽視的問題。職業生涯規劃教育課程的內容單一,多為自我認知與自我評價,課程持續時間短,缺乏個性化定制及對政策的適應性指導,因此給予低年級在校學生的指導缺乏準確性和針對性,對切實提高低年級醫學生職業生涯規劃水平的作用有限[2]。

2.3.2 自我認識能力有限 隨著我國社會經濟的不斷發展,人們的思想也發生了翻天覆地的改變,“開放、個性、獨立、自我”是新一代青年的鮮明標志,在擇業時追求個人價值的實現,成就欲望明顯增強[3]。但對自我的優劣勢及自身特質缺乏準確認知,個人能力與職業要求不符,期望值過高,個人職業規劃與社會發展不協調,不能主動按照社會的需求完善自身的能力。

2.3.3 職業生涯規劃意識較弱 低年級醫學生在校期間是否有較為清晰的職業生涯規劃,規劃完整性、可行性是否完備,是否會按照規劃進行并及時調整等因素均會對大學期間的學術發展產生影響。低年級在校醫學生的日常學習以學習醫學理論知識為主,缺乏對未來職業生涯規劃相關知識的學習,且局限在校園環境中,對未來真實工作環境的認知比較片面,因此無法樹立長期明確的目標,難以結合自身實際情況做出適合自己的職業生涯規劃。

2.3.4 社會環境認知不全 目前我國醫學類院校畢業生數量眾多,市級、省級“三甲”醫院對人才要求較高而供遠大于求,但基層社區醫院卻招不到足夠的人才[4]。職業價值觀的關注點從社會轉移到個人,過分看重經濟收入,潛意識里逃避理應承擔的社會責任[5],且現今就業壓力大,就業大環境不容樂觀,醫療大環境不盡如人意,媒體片面報道的醫患關系矛盾對低年級在校醫學生的職業認同感產生了負面影響,職業自信心備受打擊。

3 討論

3.1 增強理論方法學習

調查結果顯示,不同專業的低年級醫學生對于職業生涯規劃的理論方法掌握情況不同,臨床醫學類專業、輔助醫學類專業、醫學技術類專業對理論方法的掌握程度依次下降,不太了解和完全不了解的學生占比分別為4.65%、25.00%、29.17%。其原因可能是臨床醫學類專業的學生就業范圍較廣,而做出不同選擇所需要的前期準備差異也較大。掌握職業生涯規劃相關理論方法、學會自我職業生涯管理,有助于學生明確今后的發展方向,同時在大學期間樹立正確的努力目標和奮斗方向,能夠更好地實現職業理想[6]。父母受教育程度、家庭經濟水平及居住地作為家庭環境和社會環境的影響因素,也有著不可小覷的影響作用。父母的言傳身教推動低年級醫學生思考職業生涯的發展方向,堅實的經濟基礎一定程度上支持低年級醫學生獲得更多更全面的相關知識、積極奮斗的環境,潛移默化中促使低年級醫學生開始規劃職業生涯。

3.2 正確認識職業規劃的重要性

據調查結果顯示,居住地、父母受教育程度、家庭經濟水平不同的低年級醫學生對于職業生涯規劃的重要性認知不同(P<0.05)。可能是因為在城鎮等經濟較為發達地區、父母受教育程度高的家庭對于目前就業大環境的理解較為深刻,著眼未來,更注重個人的可持續發展,以期體現社會價值、實現人生理想,而非單單為了就業。父母受教育程度為初中及以下的低年級醫學生對職業生涯規劃重要性認識程度高于父母受教育程度為高中或中專的低年級醫學生。通過對受調查者的抽樣訪談,可能是因為父母的職業生涯受到低學歷的限制,因而對其子女的未來職業寄予厚望,加深了其子女對于職業生涯規劃重要性的認知。íris M.Oliveira的研究數據證明,職業生涯規劃與自我效能期望及學業成績二次趨勢呈負相關。多元線性回歸模型表明,職業探索結果預期和職業生涯規劃分別是學業成績的平均和二次趨勢的顯著預測因子。其研究結果充分說明職業生涯規劃教育的開展有助于在校學生的學術發展及素質發展,對其之后面臨就業抑或是考研中的各項挑戰均有正面促進作用[7]。

3.3 個人、家庭、學校、社會因素共同作用

擇業時是否受到社會形勢及相關政策的影響與性別、專業、居住地、參加職業規劃教育、家庭經濟水平有密不可分的關系(P<0.05)。女生較男生而言,性格偏向溫和,缺少冒險精神,擇業時常以求穩為主,因而受社會環境影響較大。臨床專業面對的工作環境與輔助醫學和醫學技術類相比有更多的不確定性,因而受社會形勢及政策影響較大。城鎮和農村社會大環境的復雜程度差異顯著,在城鎮工作受到社會形勢與政策的影響更快、更直接。而不同醫學院校,如獨特的校園文化和課程設置都對低年級醫學生的擇業產生不同程度的影響。因此引導學生發現不同醫學研究方向的魅力,針對影響低年級醫學生職業道路選擇的因素進行職業生涯規劃教育,同時醫學院校根據自身特點對在校低年級醫學生開展具有學校特色的職業生涯規劃教育,均能促進在校醫學生未來職業選擇多元化,使得職業生涯規劃教育取得良好成果。