甘肅省夏河縣唐尕昂地區土壤地球化學特征及找礦前景分析

蘇藝懷, 劉攀峰, 羅先熔, 吳彥彬, 鄭超杰,趙欣怡, 何 旺, 邱 煒

(1.桂林理工大學 a.地球科學學院; b.環境科學與工程學院, 廣西 桂林 541006; 2.青海省地質調查院, 西寧 810012)

0 引 言

甘肅省夏河-合作礦集區大地構造位置位于西秦嶺褶皺帶北部斷褶帶與中部裂陷槽之間的過渡部位, 隸屬同仁-夏河-岷縣金成礦帶, 是西秦嶺多金屬成礦區的重要組成部分[1-2]。區內已發現金、銅等各類大小礦床(點)超過50處, 呈現“北西向成帶、北東向成串”分布特征。大致以夏河-合作斷裂帶為界分為南成礦帶和北成礦帶: 南成礦帶發現有大型金礦(早子溝、加甘灘、早仁道)和中小型金礦(隆瓦寺院、桑曲、也赫杰、直合完干、索拉貢瑪等)多處, 以及牙利吉金銻礦點、扎沙銻礦點、格里那汞礦點等; 北成礦帶有大型以地南銅金礦, 中小型金礦(老豆、下看木倉、吉利、老虎山等)以及德烏魯銅礦、崗以銅礦、南辦銅鉬礦等[2-6]。近年來,在夏河-合作地區開展大量的成礦體系與成礦預測研究,特別是有關金的成礦系統,認為該區仍有較大的成礦潛力:在夏河-合作斷裂以南剝蝕較淺,可尋找低溫熱液型金、銻礦等,在其深部還應注意尋找斑巖型或矽卡巖型銅金礦床;而在剝蝕程度較高的北帶,應以斑巖型和矽卡巖型礦床為主[7]。

本文在夏河-合作地區1∶5萬戰略性礦產遠景調查工作的基礎上, 對1∶20萬化探異常進行濃縮, 結合1∶5萬水系沉積物測量異常, 選定夏河縣唐尕昂鄉一帶作為研究區(E102°46′01″—102°47′55″, N35°06′30″—35° 09′11″), 開展1∶10 000土壤地球化學測量, 運用因子分析、相關性分析等多元統計方法研究唐尕昂鄉一帶地球化學元素組合特征, 探討區內找礦潛力和方向。

1 研究地質概況

研究區大地構造位置位于西秦嶺造山帶西段, 屬秦祁昆造山系西秦嶺地塊(圖1a), 夏河禮縣逆沖推覆構造帶的南緣斷裂夏河-合作斷裂從區內穿過, 屬西秦嶺褶皺系的新堡-力士山復背斜南翼(圖1b)[7-9]。該區出露地層有泥盆系、石炭系、二疊系、三疊系、侏羅系、白堊系及第四系, 其中二疊系為一套復理石沉積, 巖性組合主要為灰黑色中-薄層巖屑石英砂巖與灰黑色、灰色板巖互層夾透鏡狀長石石英砂巖; 三疊系為一套灰綠色板巖偶夾砂巖, 巖性組合為灰色、深灰色泥質、粉砂質板巖夾灰色中-薄層巖屑長石砂巖[3, 7]。區內主要構造有新堡-力士山復背斜和北西西向的夏河-合作區域性逆沖推覆斷裂帶以及斷裂帶內發育的4條北西向次級主干斷裂。區內巖漿活動強烈, 出露較大的巖基有德烏魯、達爾藏、阿夷山等; 以巖脈、巖枝產出的主要有瑪久勒、將其那梁, 巖性為花崗閃長巖, 規模較小[8]。

圖1 研究區大地構造位置示意圖(a據文獻[1]修改)及夏河-合作地區區域地質圖(b據文獻[7-8]修改)Fig.1 Geotectonic location map of the study area(a) and regional geological map of Xiahe-Hezuo Region(b)Q—第四系; N2—新近系上新統; K1—下白堊統; J—侏羅系; T1—下三疊統; P1—下二疊統; C1—下石炭統

研究區主要出露地層有中二疊統毛毛隆組二段、三段, 下三疊統山尕嶺群及第四系(圖2)。毛毛隆組二段主要為淺灰色厚層塊狀中細粒巖屑長石砂巖、深灰色塊狀礫屑灰巖, 呈北西-南東向帶狀展布; 毛毛隆組三段與下伏二段呈整合接觸, 與上覆山尕嶺群呈斷層接觸, 巖性組合主要為淺灰色-灰綠色薄層中細粒巖屑長石砂巖與薄層粉砂質板巖的韻律層及夾薄層狀灰巖透鏡體; 下三疊統山尕嶺群巖石主要類型為砂巖類、板巖類、粉砂巖類和灰巖類; 第四系多沿現代河谷及洼地分布, 主要為沖-洪積相的松散礫石、砂石及砂礫石層。

圖2 研究區地質簡圖(據文獻[9]修改)Fig.2 Simplified geological map of the study areaT1S(ss+sl)—下三疊統山尕嶺群角巖化砂巖粉砂質泥質板巖;P2m3(st+ss)—中二疊統毛毛隆組三段粉砂巖夾細砂巖;P2m3(ss+st)—毛毛隆組三段長石石英砂巖; P2m2(ss+sl)—毛毛隆組二段細粒砂巖泥質板巖; ηγ—二長花崗巖; γδ—花崗閃長巖; δo—石英閃長巖脈

區內北西-南東向斷裂, 即夏河-合作區域大斷裂, 走向為290°~300°, 寬10~80 m, 沿走向延伸大于4 km, 產狀30°~40°∠70°~75°, 是區內的主要導礦構造, 斷層帶內巖石為褐鐵礦化碎裂巖、黃鐵礦化碎裂巖、含碳斷層泥、含褐(黃)鐵礦石英脈、碎裂石英脈、含碳斷層泥等, 褐鐵礦化碎裂巖、黃鐵礦化碎裂巖是斷裂帶內主要的含礦層位[9]。

區內西南部三疊系下統內侵入巖有燕山早期(γδ)的馬久勒花崗閃長巖體, 為呈北西-南東向蠶豆狀展布的小巖株, 長約4.5 km, 寬約1.5 km, 出露面積約6.5 km2, 其與區域構造夏河-合作斷裂帶靠近并受其嚴格控制。主要巖性為淺灰色-黃灰色蝕變花崗斑巖, 東南側出露二長花崗巖, 北西側出露黑云母花崗閃長巖[8-9]。

2 樣品分析與方法

2.1 樣品采集與分析

依照《土壤地球化學測量規程》[10], 在研究區開展1∶10 000土壤地球化學測量工作, 采樣網度100 m×20 m, 采樣層位為B層或BC層, 采樣深度10~30 cm, 共采集土壤樣品4 752個。所有樣品按照干燥—碎樣—過篩(100目, 0.15 mm)—拌勻—稱重(≥300 g)—編號裝袋流程進行預處理, 并保證樣品無相互污染。樣品分析測試在甘肅省地礦局中心實驗室完成, 各元素測試方法及檢出限見表1, 所有樣品測試的合格率均在98%以上, 符合測試要求。

表1 測試方法及對應元素的檢出限Table 1 Detection limit of corresponding elements in test methods

2.2 數據處理與方法

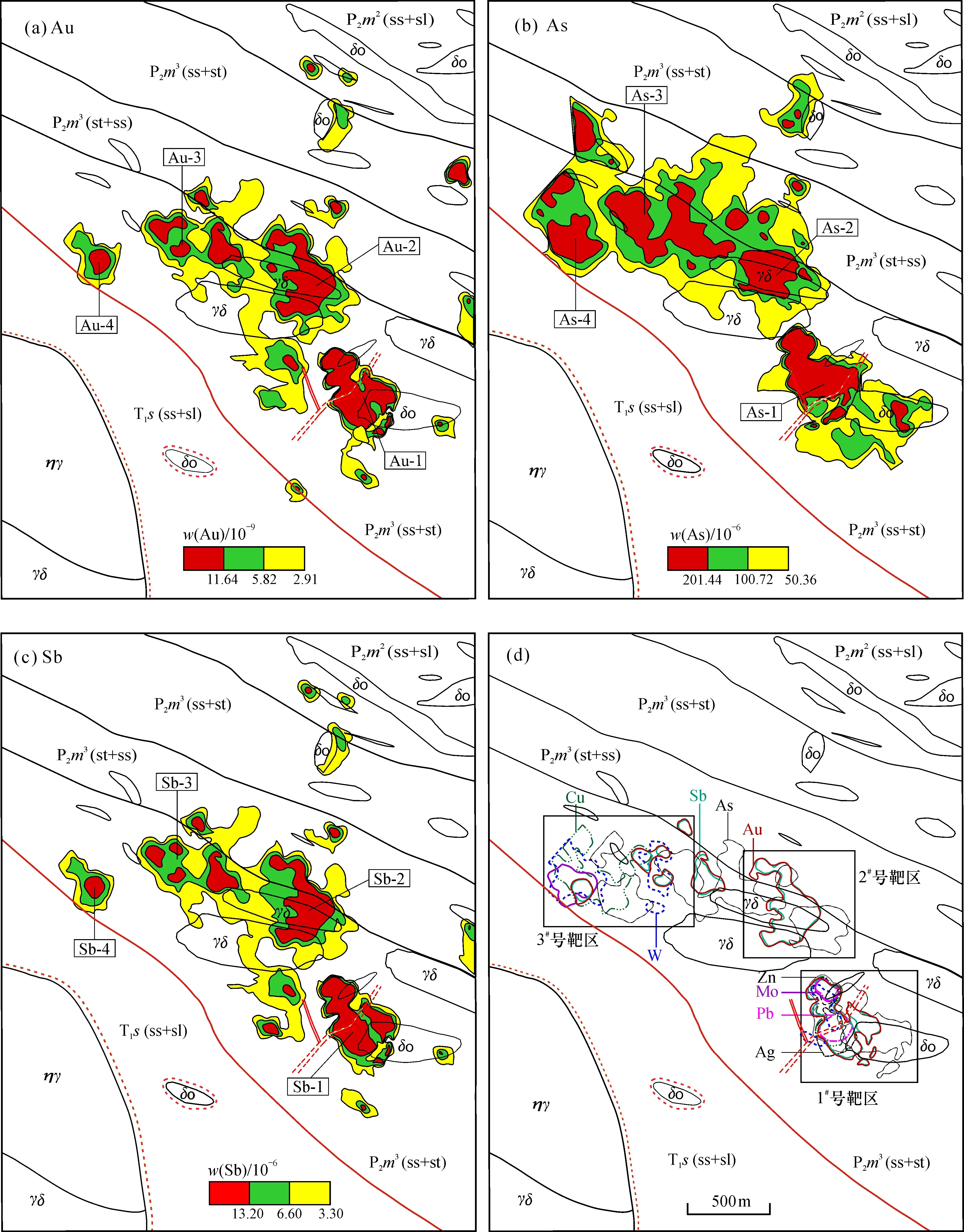

多元統計分析采用 SPSS 25 軟件對所有數據進行相關性和因子分析: 相關分析是研究元素變量之間的相關關系或者相關特性, 通常用相關系數(r)表示一個元素與另一個元素的相關程度,r>0.6屬強相關, 0.4 利用ArcGIS的GS擴展功能模塊的地統計分析功能, 采用克里格插值法, 繪制元素平面異常圖。 按照背景值加減3倍的標準差剔除原始數據中的極高、極低值, 確保處理后數據服從正態分布。以此統計研究區9種元素原始數據與處理后數據的平均值、標準差, 變異系數, 結果見表2。在原始數據中,Au、As、Sb等9種元素算數平均值均高于甘南地區背景值, Au、As、Sb、W變異系數均大于1, Au和As變異系數分別達到8.40和4.66, 這4種元素在研究區內的分布具極不均勻性, 表明其在次生富集成暈過程中極易形成地球化學異常。Ag、Cu、Pb、Zn、Mo元素的變異系數均小于 1, 表明這些元素在研究區內整體分布較均勻, 局部富集的可能性小, 不易形成地球化學異常。迭代后數據各元素的變異系數均小于1, 表明基本消除原始數據中極高、極低值對離散程度的影響, 因此原始數據變異系數(Cv1)和處理后數據的變異系數(Cv2)比值可以反映背景擬合處理時對極高值、極低值的削除程度[15-16]。運用Cv1和Cv1/Cv2繪制變異系數與比率散點圖可對元素的成礦性進行評價, 從圖3可以看出: 研究區內Au高強數據最多, 分異程度最高, 成礦潛力最大; As、Sb、W高強數據較多, 分異程度較強, 成礦潛力較大, 表明上述4種元素在土壤中的次生富集能力和富集強度高, 可能與研究區內花崗閃長巖和石英閃長巖脈的侵入有關; Cu、Pb、Zn、Ag、Mo元素高強數據較少, 分異程度弱, 成礦潛力較小。 圖3 唐尕昂地區各元素變異系數解釋圖Fig.3 Variation coefficients of elements in Tanggaang area 表2 唐尕昂地區土壤地球化學元素統計參數Table 2 Statistical parameters of soil geochemical elements in Tanggaang area 運用SPSS軟件對9種元素進行相關性分析, 在樣本數N=4 752、α=0.05水平上獲得相關分析系數矩陣(表3), Au、As、Sb元素間相關系數均大于0.6, 屬強相關, 其中Au與As相關系數最大(r=0.707), 表明在富集成礦過程中, Au與As在來源和成因上具有相似性; As、Zn、Cu之間, Pb與Zn之間相關系數介于0.4~0.6, 屬中度相關; 其余元素間相關系數均小于0.4, 屬于弱相關或不相關。 表3 唐尕昂地區土壤地球化學元素相關分析系數矩陣Table 3 Correlation analysis matrix of soil geochemical elements in Tanggaang area 對9種元素進行因子分析前, 利用Bartlett和KMO檢驗對數據進行因子分析適用性判別,KMO度量值為0.752, 大于統計學家Kaiser所提出的KMO度量標準(即KMO度量值為 0.6), Bartlett球形檢驗的概率值(Sig)為0.000, 明顯低于顯著性水平0.05, 因此認為這組數據適合進行因子分析。 以初始因子載荷矩陣特征值λ大于1, 旋轉后累積方差貢獻率大于65%為基準, 提取3個公因子分別代表研究區9種元素(表4):F1(Au-As-Sb)因子方差貢獻率為28.968%, 在3個因子中占比最大, Au與As關系最為密切, 其次為Sb和W, 間接反映Au的成礦有低溫、中低溫及高溫3個階段的疊加, 預示成礦具有多期性, 屬成礦元素組合;F2因子方差貢獻率為23.618%, 元素組合Cu-Zn-Pb-Ag, 都為親硫元素, 為多期巖漿熱液活動所引起, 主要富集在熱液中低溫階段;F3因子的方差貢獻率為13.152%, 元素組合為Mo和W, 屬高溫元素組合, 均屬第ⅥB族, 化學性質相似, 在地球化學場中易富集在酸性巖體內, 對巖漿熱液活動具有一定指示性。 表4 正交旋轉成分矩陣及因子方差貢獻累計Table 4 Orthogonal rotation component matrix andfactor variance contribution accumulation 各元素異常下限(T)按照多次迭代后各元素平均值(C)與標準差(S)求得: T=C+KS, K取值為2;S值見表2。依據獲得的各元素異常下限,按照異常下限的1、2、4倍確定元素的異常外帶(1T)、中帶(2T)、內帶值(4T), 具體結果見表5。以下僅對主成礦元素Au、As和Sb元素異常進行詳細描述。 表5 各元素異常下限及異常分帶值Table 5 Anomaly lower limit and anomaly zonationvalue of each element Au異常特征: 共圈定出4處Au異常(圖4a), 主要分布于二疊紀毛毛隆組三段, 4處異常內、中、外帶完整; 異常最大值為1 200×10-9, 最小值為0.3×10-9。其中Au-1異常位于東南部, 形態不規則, 沿構造NWW向展布, 與As、Sb、Cu、Pb、Zn、Ag、W、Mo 元素均套合良好, 異常平均值為5.75×10-9; Au-2與Au-3異常整體位于研究區中部, 異常長軸軸向與斷層相平行, Au-2異常面積較大, 異常平均值為6.90×10-9, 兩處異常總面積0.758 km2, 同時異常附近有花崗閃長巖、花崗巖、閃長巖等中酸性巖體出露; Au-4異常位于西部, 異常面積較小, 異常形狀近似于圓形, 濃集中心明顯。總體上Au異常受地層控制明顯, 呈串珠狀沿斷層方向展布。 As異常特征: As異常范圍較大, 共圈定出4處As異常(圖4b), 主要分布于二疊紀毛毛隆組三段。其中As-1異常呈不規則形狀展布, 位于研究區東南部, 與Au-1異常部分重合, 內中外帶發育完整, 異常平均值為185.74×10-6; As-2異常位于研究區東部, 內帶異常長軸方向與斷層方向平行, 異常平均值為169.49×10-6; As-3異常呈H型展布, 有兩個較大的濃集中心, 異常平均值為122.17×10-6; As-4異常位于研究區西部, 瑪久勒巖體北部, 具有3個濃集中心且分布較散, 異常形態不規則。總體上As元素異常與Au異常套合良好, 異常面積較大, 總面積為1.02 km2。 Sb異常特征: 共圈定出4處Sb異常(圖4c), 異常規模相對As、Au元素較小, 異常最大值為221.05×10-6, 最小值為0.63×10-6, 主要分布于二疊紀毛毛隆組三段。其中Sb-1異常范圍是由兩個濃集中心組成, 異常平均值為27.18×10-6, 異常呈不規則形狀展布, 與Au-1異常重合度較高; Sb-2異常呈耳朵狀展布, 具有4個濃集中心, 位于研究區中部, 異常平均值為4.63×10-6, 與Au-2異常形狀類似; Sb-3異常呈不規則分布, 具有5個濃集中心, 異常分布受地層影響較大; Sb-4異常范圍較小, 呈似圓狀展布, 與Au-4、As-4異常部分重合。 圖4 唐尕昂地區Au、As、Sb元素異常平面圖(a、 b、 c)及找礦靶區圖(d)Fig.4 Planar anomaly maps of Au, As and Sb(a, b, c) and prospecting target map(d) in Tanggaang area 總體上Sb異常面積較小, 異常總面積為0.95 km2, 與Au元素異常重合較好。 區域上研究區處于西秦嶺褶皺帶的北部斷褶帶與中部裂陷槽之間的過渡部位, 賦礦地層為下二疊統淺變質沉積巖建造, 該地層是西秦嶺地區金元素的高背景地層, 是本區成礦的物質基礎[17]。礦區內賦礦地層為二疊系毛毛隆組三段, 巖性主要為長石石英細砂巖、巖屑長石細砂巖、角巖化砂巖、薄層粉砂巖, 偶夾泥鈣質板巖, 為一套細碎屑巖建造。可見金礦化對巖性的選擇比較明顯, 當含礦熱液沿斷裂穿過板巖為主的泥質、砂質巖石時, 發生強硅化富集成礦。 研究區內斷裂構造發育, 主要由北西向、北東向、北西西向3組斷裂組成, 其中北西向夏河-合作斷裂為區域斷裂, 是區內的主要控礦構造[2, 9], 北東向、北西西向斷層皆為北西向斷裂的次級斷裂, 是區內主要的導礦和容礦構造。斷裂可為礦液的運移提供通道, 金礦化普遍產在破碎帶中, 即斷裂形成早于成礦前, 礦液沿斷裂運移、沉淀、富集。野外觀察斷層面可見礦化蝕變帶處有黃鐵礦化、褐鐵礦化及硅化, 黃鐵礦多呈不連續細脈狀或星點狀分布, 具有較好的找礦指示。 研究區內中酸性侵入巖發育,規模較大的為瑪久勒巖體,其他巖脈主要發育在馬久勒巖體北側的圍巖裂隙中,脈巖沿斷裂帶侵入(多具斑狀結構), 展布方向主要為北西向、次為北東向, 斷裂構造直接控制了這些巖脈、巖枝等的侵入, 巖脈的侵入為成礦提供了部分熱源和物源[8, 18], 并有貫通熱液上升通道的作用, 后期熱液活動形成該區金礦化。 根據元素異常分布、組合元素套合情況以及研究區成礦潛力、成礦地質條件等因素綜合分析, 圈定3個找礦靶區(圖4d)。 1#號靶區: 位于研究區東南部, 主要出露地層為毛毛隆組三段, 巖性主要為細砂巖、粉砂巖及少量泥鈣質板巖。夏河-合作斷裂帶從異常南側穿過, 異常內分布于次級斷裂, 與已發現礦化蝕變帶位置對應良好。Au、As、Sb元素異常疊加效果好, Au異常顯著, Au異常最大值達1 200×10-9, 且與其余元素均套合良好, 并認為該靶區可作為下一步找礦勘查驗證的重點區域。 2#號靶區:位于研究區中部, 出露地層為毛毛隆組三段,靶區內Au、As元素異常套合較好。 Au異常最大值為40.2×10-9, As異常最大值為3 300×10-6, 與花崗閃長巖體位置對應,巖體的侵入可為成礦物質活化富集提供熱源,同時也可能為成礦物質的母源,認為該靶區具有較好的找礦潛力。 3#號靶區: 位于研究區中西部, 分布有Au、As、Sb、W、Mo、Cu 元素異常, As元素異常范圍較大且分散, 與Au、Sb元素異常重合度不高, 而W、Mo、Cu 元素異常套合良好, 推測與研究區西南角燕山早期的馬久勒花崗閃長巖體侵入關系密切, 具有一定的找礦潛力。 選擇1#號靶區進行工程驗證, 經探槽工程揭露及取樣分析顯示, 一條礦體產于斷層破碎蝕變帶中, 長40~280 m, 厚度0.8~3.0 m, Au品位在1.42×10-6~2.85×10-6,平均品位為2.14×10-6。 經鉆探工程控制, 礦化蝕變帶沿走向及傾向延伸穩定, 控制礦體延深大于80 m, 賦礦巖性為硅化、黃鐵礦化、角巖化砂質板巖。蝕變主要為黃鐵礦化和碎裂巖化, 由于第四系覆蓋較厚, 露頭稀少, 揭露深度有限, 延伸情況有待進一步工作驗證。 (1)研究區Au、As、Sb、W 4種元素平均含量均高于甘南地區土壤元素背景, 可能與研究區內花崗閃長巖和石英閃長巖脈的侵入有關, 認為其在區內具有較大的成礦潛力。 (2)相關性分析和因子分析獲得3組元素組合, 即第一類組合為Au-As-Sb, 屬成礦元素組合; 第二類組合為 Cu-Pb-Zn-Ag, 為多期巖漿熱液活動所引起, 主要富集在熱液中低溫階段; 第三類組合為W-Mo, 對巖漿熱液活動具有一定指示意義。 (3)在研究區圈定3個找礦靶區, 通過對1#號靶區進行工程驗證, 發現一條長40~280 m, 厚度0.8~3.0 m, 產于斷層破碎蝕變帶中的金礦體, Au平均品位為2.14×10-6, 顯示出該區具有較好的找礦前景。3 土壤地球化學特征

3.1 元素變異與富集特征

3.2 相關分析與因子分析

3.3 元素異常下限與異常圈定

4 找礦前景分析

4.1 地層與成礦

4.2 構造與成礦

4.3 巖漿巖與成礦

4.4 找礦靶區與工程驗證

5 結 論