一種新的公鐵兩用橋設計與建造可行性分析

龐木林, 謝肖禮, 覃石生

(廣西大學 土木建筑工程學院, 南寧 530004)

0 引 言

近年來, 我國鐵路和公路運輸的快速發展, 對線路上橋梁的力學性能提出了越來越高的要求[1-2]。當城市人口集中區、鐵路公路網稠密區需修建鐵路橋和公路橋跨越障礙, 或橋梁基礎工程復雜、墩臺造價較高時, 為了優化城市空間布局、提高空間利用率、綜合利用橋位、降低造價, 公鐵兩用橋[3]正越來越成為最優選擇。但是目前我國大跨公鐵兩用橋的發展仍比較緩慢, 原因主要有: 首先, 公鐵兩用橋為重載橋梁[4], 其荷載密度大, 一般的橋梁結構承載能力無法滿足要求[5-7];其次, 大跨公鐵兩用橋材料用量多、施工難度大, 造價遠高于一般橋梁[8];再次, 公鐵兩用橋設計的控制因素主要是穩定性和剛度[9], 而該類橋需同時承受列車和汽車的沖擊作用, 故對橋梁剛度和穩定性有著很高的要求[10-13], 隨著列車速度的提高、橋梁跨徑的增大, 橋梁的剛度和穩定性指標較難滿足要求;最后, 隨著對車橋耦合研究[14-15]的深入, 公鐵兩用橋的設計越來越關注動力方面的設計, 而大跨度橋梁的動力性能已越來越難滿足列車高速、安全、舒適運行的需求。

長期以來, 我國的公鐵兩用橋均以一種橋型承擔荷載, 如武漢長江大橋(梁橋)、宜賓金沙江公鐵大橋(拱橋)、平潭海峽公鐵兩用大橋(斜拉橋)、五峰山長江大橋(懸索橋)等。梁橋和拱橋的剛度較大, 可滿足公鐵兩用橋的需求, 但是這兩種橋型的跨越能力較弱, 尤其是梁橋; 斜拉橋和懸索橋跨越能力強, 但是其柔性特征明顯, 對公鐵兩用橋的適用亦有局限性。由此可見, 公鐵兩用橋僅用單一橋型修建優劣勢十分明顯, 如能將柔性橋與剛性橋進行組合, 則能充分發揮懸索橋承載力高、拱橋剛度大的優勢, 促進公鐵兩用橋向前發展。在纜拱組合橋的研究方面, 謝肖禮及其研究團隊[16-19]進行了基礎研究, 認為纜拱組合橋是一種結構簡單合理、力學性能優越的新型橋梁, 并對700和1 000 m級的纜拱橋進行了設計, 但是前期的研究均僅涉及公路橋, 由于公路橋和公鐵兩用橋對力學性能的需求有著很大區別, 因此, 有必要在前述研究的基礎上開展重載公鐵兩用纜拱組合橋的設計及研究。

為滿足公鐵兩用橋對重載與剛度的需求, 本文采用懸索橋與拱橋優勢互補的理念, 提出一種承載能力高、剛度大、穩定性好的新公鐵兩用橋, 并以420 m主跨為例, 對新公鐵兩用橋進行設計和建造技術的可行性研究。

1 結構形式及力學原理

1.1 結構形式

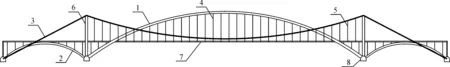

纜拱組合橋的結構形式如圖1所示, 其主要由主拱1、邊拱2、主纜3、拱吊桿4、纜吊桿5、主塔6、主梁7及基礎8組成。主纜錨固在邊拱的拱腳區域, 主跨主拱一般內傾布置以跟主纜的空間位置錯開, 橫橋向共4個索面, 纜吊桿和立柱交錯布置于主纜與主梁、拱肋與主梁之間。

圖1 纜拱組合橋結構布置圖Fig.1 Structure arrangement plan of cable-arch bridge

1.2 力學原理

纜拱組合橋以拱和纜共同承擔橋面荷載, 纜既是承重構件, 又起到系桿作用; 邊拱既平衡主拱水平推力, 又起到錨碇作用。這種橋型具有很高的承載能力及較好的穩定性, 且保留了拱結構剛度大的特點。在恒載及移動荷載作用下的受力分別為: 1)在恒載作用下, 邊拱產生的水平推力、主纜水平張力、主拱產生的水平推力三者在數值上相等, 結構對基礎不產生水平推力; 2)在移動荷載作用下, 結構將產生較小的水平推力, 其由基礎平衡。

2 420 m主跨公鐵兩用橋設計

2.1 總體布置

420 m主跨公鐵兩用橋的總體布置如圖2所示。

圖2 420 m主跨公鐵兩用橋總體布置圖Fig.2 Layout of highway-railway bridge with a main span of 420 m

主橋為兩跨連續布置, 跨徑組合為150+420+420+150=1 140 m, 上層橋面寬43 m, 設8車道, 下層橋面寬30 m, 設4線高速鐵路。主纜垂度42 m(垂跨比1/12); 主拱采用鋼管混凝土結構, 矢高70 m(矢跨比1/6)、拱軸系數m=1.4; 邊拱采用混凝土結構, 矢高30 m(矢跨比1/5)、拱軸系數m=3.5; 主塔采用混凝土結構, 塔高93 m。

2.2 拱肋

主拱肋為鋼管混凝土提籃式, 其截面為四管矩形(圖3), 沿順橋向變高等寬布置, 寬6.1 m, 拱腳高16 m, 拱頂高8 m, 拱腳處橫向中心距為58 m, 拱頂處為26 m。鋼管采用Q345鋼材, 混凝土強度等級為C60。吊桿固定端的平聯及上下弦桿內填混凝土, 其余構件均為空鋼管。上弦桿管徑為1.9 m, 壁厚36 mm, 含鋼率8.04%; 下弦桿管徑為1.9 m, 壁厚36~40 mm, 含鋼率8.04%~9%。此外, 每隔28 m設置一道桁式K字型風撐, 并在拱肋與橋面系相交處設置橫向約束, 以增加結構的穩定性。

圖3 主拱肋截面Fig.3 Section of main arch ribs

邊拱既獨自承擔橋面荷載, 又需充當錨碇, 為增加自重, 采用單箱多室混凝土板拱, 混凝土強度等級為C50, 箱高6 m, 全寬30.5 m, 頂板和底板厚0.6 m, 腹板厚0.5 m, 其截面如圖4所示。

圖4 邊拱截面Fig.4 Section of side arch rib

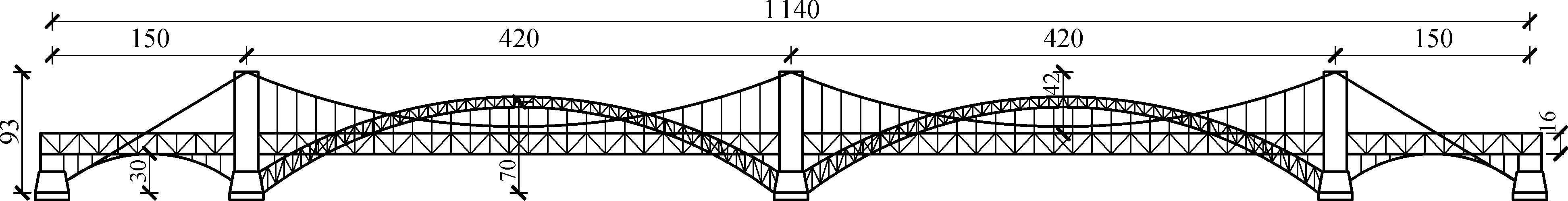

2.3 主纜

主纜采用PPWS法進行架設, 鋼絲索股抗拉強度為1 770 MPa, 直徑為5 mm, 單股絲數取91; 每根主纜總股數為151束。主纜安裝完成后, 需徹底清洗鋼絲表面, 再手工涂抹防銹膩子, 然后用纏絲機在主纜外圍纏繞退火鍍鋅細鋼絲, 最后涂漆(圖5)。

圖5 單股(a)與主纜(b)斷面圖Fig.5 Sections of single strand(a) and main cable(b)

2.4 主塔

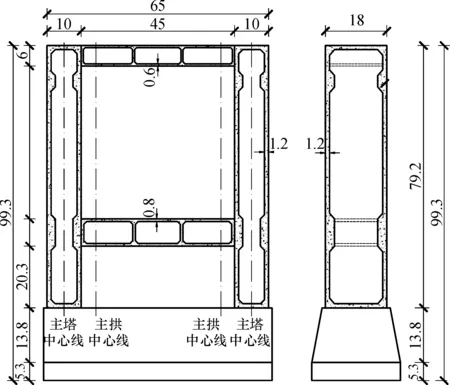

采用鋼筋混凝土框架式主塔(圖6),塔高93 m,橫橋向為直立雙柱式, 塔頂和橋面下設強大的橫系梁以確保主塔的橫向穩定性, 為減輕自重, 塔柱采用帶圓倒角的箱型截面, 尺寸為10 m(橫橋向)×18 m(順橋向), 壁厚為1.2 m, 主塔所用的混凝土強度等級為C50。

圖6 主塔結構尺寸Fig.6 Structural dimensions of main tower

2.5 錨碇

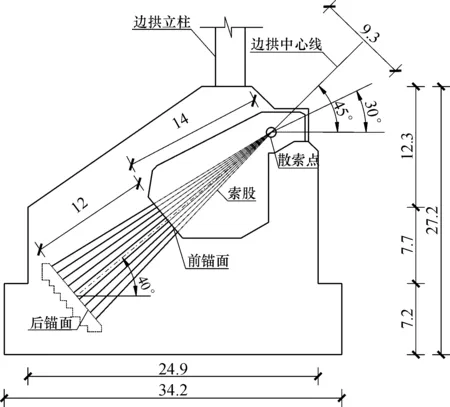

本橋巧妙利用邊拱產生的推力平衡主纜張力, 因此錨碇主要滿足抗拔需求即可, 故其尺寸較普通懸索橋小得多。本橋設重力式錨碇, 錨碇由邊拱拱座與橋臺合二為一構成, 前錨板尺寸為4.8 m×4.76 m, 后錨板尺寸為6.68 m×7.02 m, 為縮短錨碇順橋向的長度, 將主纜中心線順時針旋轉15°后再進入錨室, 主纜的錨固示意圖如圖7所示。

圖7 錨固示意圖Fig.7 Layout drawing of the anchorage

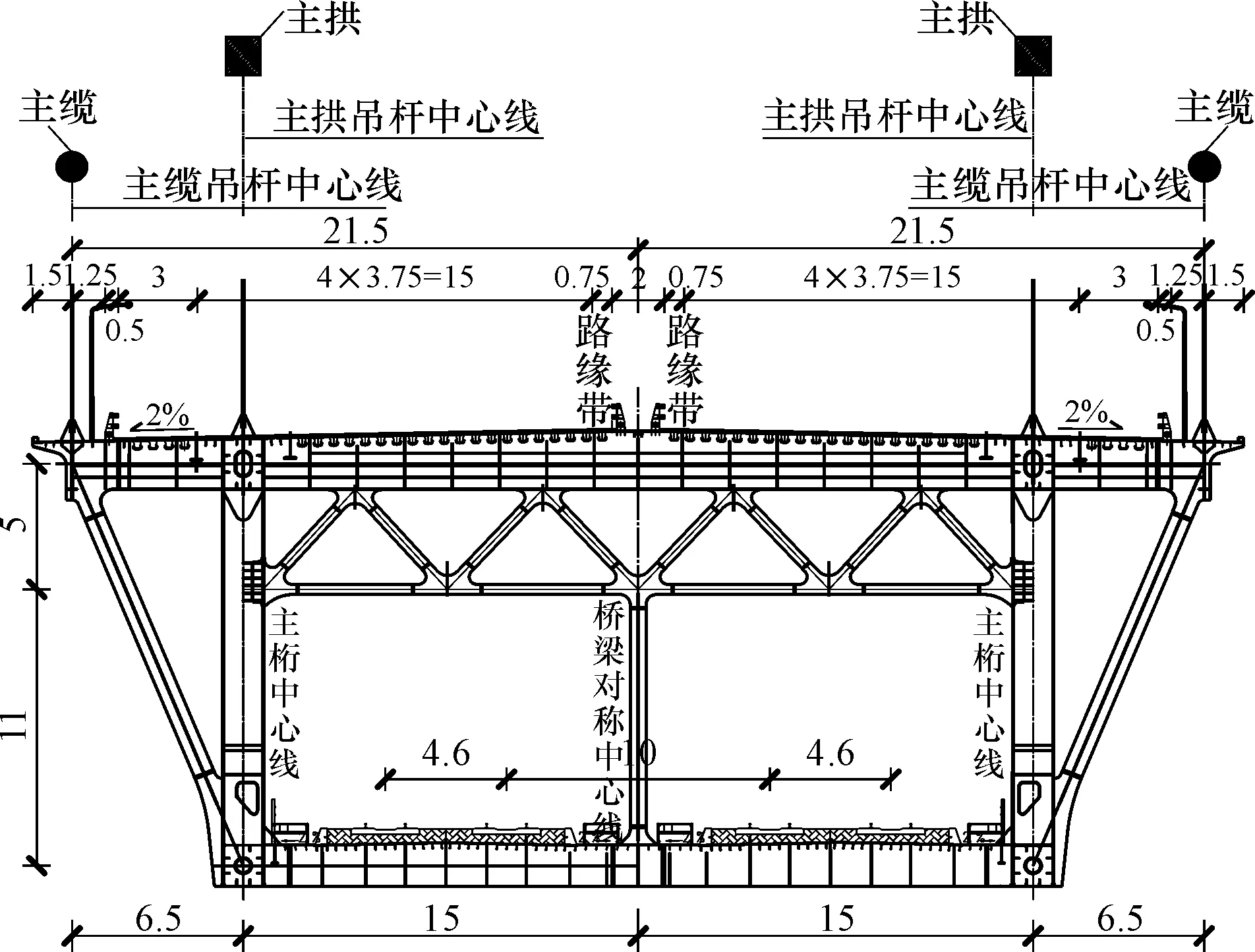

2.6 主梁

采用板桁結合鋼桁梁, 其截面形式如圖8所示。兩片主桁間距為30 m, 桁高16 m, 節間長度14 m。主梁橫斷面采用帶副桁的直主桁形式, 主桁上弦桿高約2.1 m, 寬為1.55 m; 下弦桿高約1.65 m, 寬為1.55 m; 副桁斜撐采用工字型截面。鐵路橋面系采用縱橫梁體系的正交異性橋面板結構, 鋼頂板厚16.5 mm, 其縱向加勁肋采用板肋, 鋼橋面板上鋪設550 mm厚的混凝土鐵路道床。公路橋面系亦采用正交異性鋼橋面板結構, 鋼頂板厚16.5 mm, 下設U型加勁肋, 鋼橋面板上鋪設75 mm厚的瀝青混凝土橋面層。

圖8 主梁截面圖Fig.8 Section of the main beam

3 420 m主跨公鐵兩用橋施工

采用纜索吊裝施工, 利用斜拉扣掛合龍松索技術安裝主拱肋和邊拱肋, 主塔既可充當施工臨時結構, 又作為成橋后承重構件, 因此可大大減小施工措施費。施工的主要步驟有: 施工下部結構, 預制主拱拱肋、邊拱拱肋、主梁; 施工主塔, 安裝臨時塔架; 安裝扣索, 懸拼邊拱拱肋; 施工邊拱拱上立柱; 吊裝邊跨主梁; 架設纜索吊裝系統; 吊裝主拱拱肋; 安裝主拱吊桿, 施工主拱拱上立柱; 拆除扣索, 安裝塔頂鞍座、貓道, 架設主纜并安裝主纜吊桿; 吊裝主跨主梁; 施工附屬設施并拆除臨時塔架。具體施工流程見圖9。

圖9 施工流程圖Fig.9 Process of construction

4 420 m主跨公鐵兩用橋運營及養護

本橋采用纜拱組合的方式承擔荷載, 整個結構的安全性得到提高。橫橋向本橋共布置了4個索面, 因此單根吊桿的載荷較小, 吊桿的疲勞幅值亦有所降低, 故吊桿的使用壽命較一般的拱橋、斜拉橋和懸索橋長。當主拱或主纜吊桿需要更換時, 可由另一套吊桿系統支承橋面, 作業時安全性高, 且對交通影響極小。可見, 本橋型后期所需的運營養護工作量較小, 故其經濟性良好。

5 有限元計算分析

利用有限元軟件Midas Civil對所設計的雙主跨重載公鐵兩用橋進行建模計算, 分析結構的靜、動力特性。有限元模型如圖10所示, 全橋共6 800個單元。

圖10 有限元模型Fig.10 Finite element model

5.1 主要計算參數

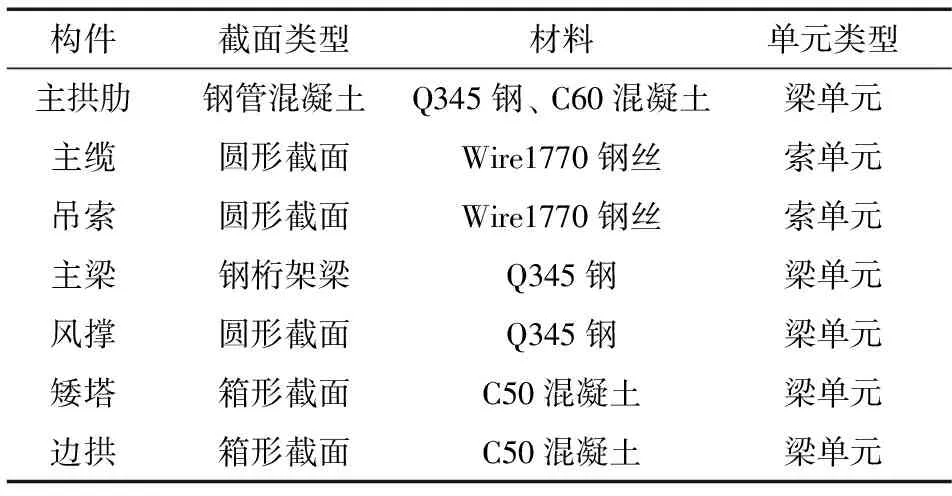

5.1.1 材料參數 據第2節所述的設計說明建立三維模型, 全橋主要構件的截面和單元類型及其材料參數見表1。

表1 主要構件參數Table 1 Parameters of components

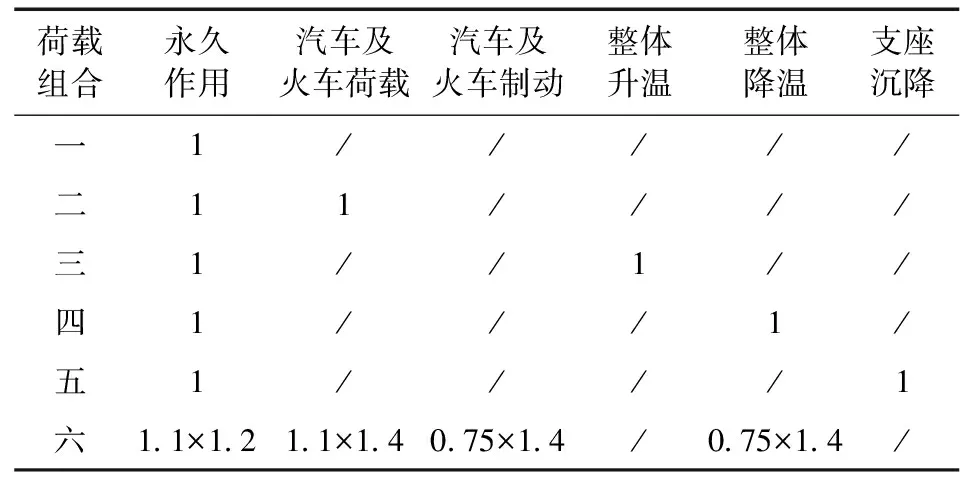

5.1.2 計算荷載 永久作用為一期恒載與二期恒載; 公路荷載等級為公路Ⅰ級, 按跨中撓度最大工況布置; 鐵路荷載為ZK活載, 按跨中撓度最大工況布置; 汽車制動荷載取汽車荷載總重力的10%, 布置于行車道上; 在考慮火車荷載動力效應的情況下, 取火車荷載總重力的7%為火車制動力布置于鐵道上; 初始溫度15 ℃, 整體升溫最終溫度46 ℃, 整體降溫最終溫度-3 ℃; 支座不均勻沉降按規范容許最大高差L/3 000=140 mm設置, 其中L為跨徑。各荷載組合見表2。

表2 荷載組合Table 2 Combinations of loadings

5.1.3 邊界條件 邊界條件設置為: 邊拱拱腳、主拱拱腳、索塔塔底均為固結, 主梁端部及其與主塔橫梁交接處設彈性約束。

5.2 計算結果分析

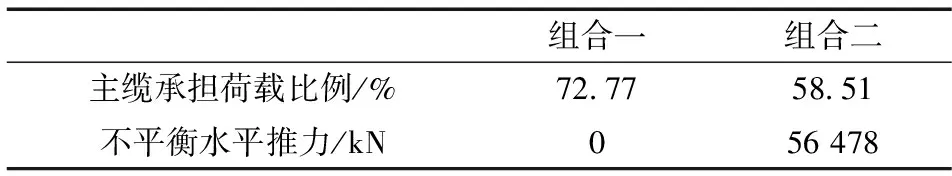

5.2.1 荷載分配及不平衡水平推力 為明確拱和纜的荷載分配關系, 了解移動荷載作用下產生的不平衡水平推力, 計算結構在荷載組合一及荷載組合二作用下的受力, 具體結果見表3。研究結果表明: 通過調整參數可使結構在恒載作用下對基礎不產生水平推力, 此時主纜承擔72.77%的橋面荷載; 而在恒載及移動荷載共同作用下, 結構產生的不平衡水平推力為56 478 kN, 此時主纜承擔58.51%的橋面荷載。可見, 新公鐵兩用橋實際上是一種部分有推力體系, 但是推力較小, 可由基礎直接平衡。

表3 組合一及組合二計算結果Table 3 Results of Case 1 & 2

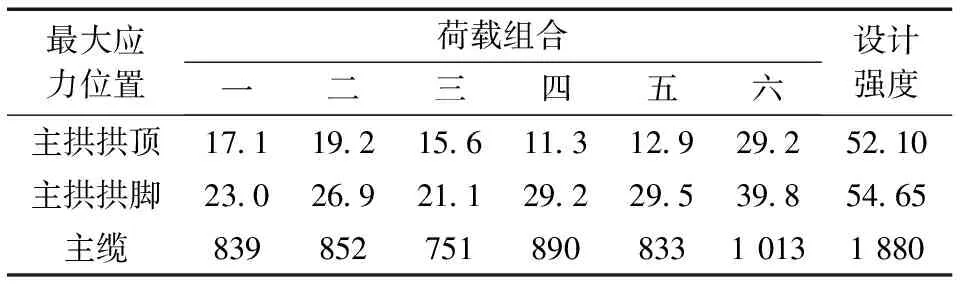

5.2.2 結構靜力特性 為了解新公鐵兩用橋的靜力特性, 計算在各荷載組合作用下結構的受力, 具體結果見表4。研究結果表明: 1)在移動荷載作用下, 拱肋承擔96%的荷載, 即絕大部分移動荷載由拱肋承擔。2)移動荷載作用下主拱應力的增幅不大。在荷載組合一作用下, 主拱最大應力為23.0 MPa; 在荷載組合二作用下, 主拱最大應力為26.9 MPa, 較荷載組合一作用時增加16.95%。3)降溫對主拱應力的影響大于升溫。在荷載組合三作用下, 主拱最大應力為21.1 MPa, 與荷載組合一相比減小8.26%; 在荷載組合四作用下, 主拱最大應力為29.2 MPa, 與荷載組合一相比增加26.96%。4)支座不均勻沉降對主拱應力影響較大。在荷載組合五作用下, 拱肋最大應力為29.5 MPa, 與荷載組合一相比增加28.26%。5)主拱得到卸載后, 結構的安全富余度大幅提高。按荷載組合六進行結構承載能力極限狀態驗算時, 主拱最大應力僅為39.8 MPa, 遠低于規范的限值。

表4 結構應力計算結果Table 4 Calculation results of structure stressMPa

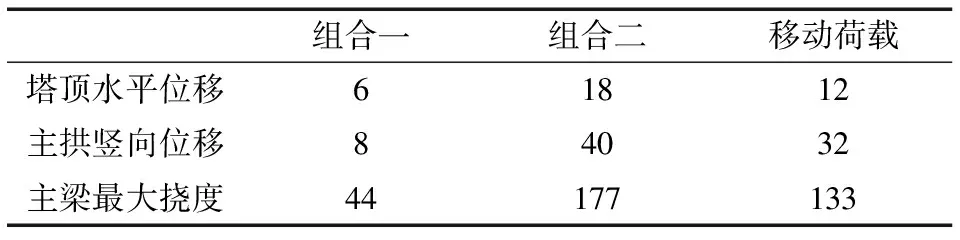

計算新公鐵兩用橋在荷載組合一和組合二作用下的結構位移, 具體結果見表5。研究結果表明: 由于拱結構的存在, 主跨為420 m的新公鐵兩用橋具有很大的剛度。移動荷載作用下, 塔頂水平位移為12 mm, 拱頂豎向位移為32 mm, 主梁最大撓度僅為133 mm, 遠小于規范的限值。可見, 本橋可滿足公鐵兩用橋對剛度大的需求, 在實際應用中有較大優勢。

表5 結構位移計算結果Table 5 Calculation results of structure displacementmm

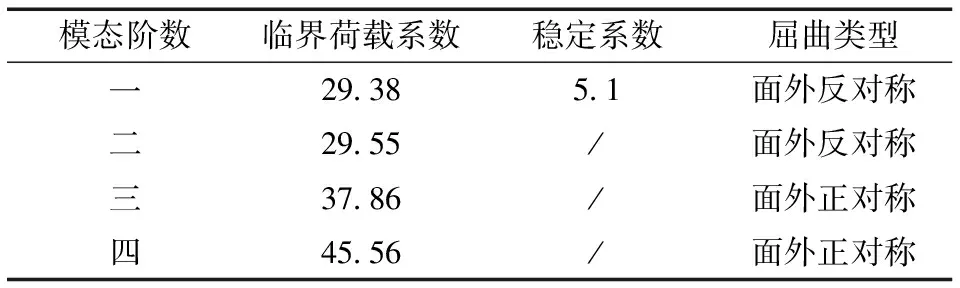

穩定性是橋梁設計的一個重要指標, 對本橋進行線彈性穩定性分析, 計算結果見表6。研究結果表明: 本橋第一階失穩模態為面外失穩, 結構的穩定系數為5.1, 滿足規范要求。可見, 由于拱肋只需承擔部分橋面荷載, 且側向剛度較大的鋼桁架主梁對拱肋起了一定的約束作用, 主跨為420 m的新公鐵兩用橋具有良好的穩定性。

表6 屈曲分析結果Table 6 Results of buckling analysis

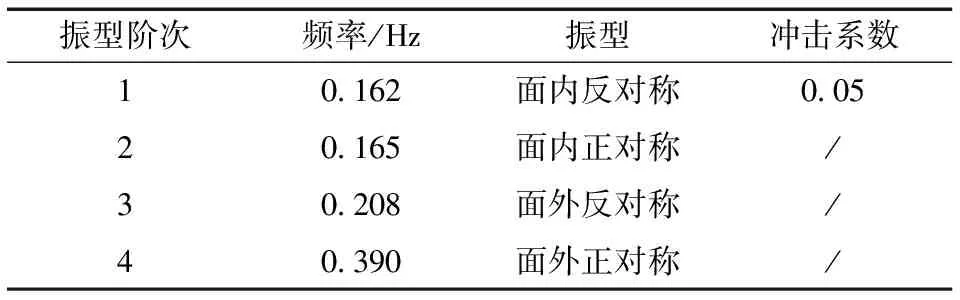

5.2.3 結構自振頻率 對結構的動力特性進行分析, 計算結果見表7。研究結果表明: 本橋基頻為0.162 Hz, 對應的振型為面內反對稱。可見, 與傳統拱橋相比, 新公鐵兩用橋引入懸索結構后, 整橋偏于柔性, 因而結構耗能效果良好, 對抗震有利。

表7 動力特性分析結果Table 7 Results of dynamic characteristics analysis

6 結 論

本文在纜拱組合橋的研究基礎上提出了一種新的公鐵兩用橋, 并以420 m主跨為例, 對其進行設計和建造技術的可行性研究, 得出以下結論:

(1)結構承載力很高。新公鐵兩用橋以纜和拱共同承擔橋面荷載, 主纜的存在使拱肋大幅度卸載。在恒載作用下, 主纜承擔了72.77%的橋面荷載; 在恒載及移動荷載共同作用下, 主纜承擔了58.51%的橋面荷載。在承載能力極限荷載組合作用下, 主拱的最大應力僅為39.8 MPa, 具有較高的安全儲備。

(2)結構剛度較大。在移動荷載作用下, 拱頂豎向位移為32 mm, 主梁最大撓度僅為133 mm, 可見, 由于拱結構的存在, 新公鐵兩用橋具有很大的剛度。

(3)結構穩定性好。新公鐵兩用橋中主纜的存在極大地減輕了拱肋的負擔, 同時側向剛度較大的鋼桁架主梁對拱肋起了一定的約束作用, 從而使拱肋的穩定性大幅提高, 其穩定系數為5.1, 滿足規范要求。

(4)結構動力性能良好。引入懸索結構后, 結構偏于柔性, 其基頻為0.162 Hz, 說明新公鐵兩用橋耗能效果良好, 有利于抗震。

(5)結構拱腳處推力小, 對地質條件具有較好的適應性, 經濟性良好。在恒載作用下, 通過調整矢跨比、垂跨比、拱軸系數等參數, 可利用邊拱同時平衡主拱水平推力和主纜張力, 此時結構對基礎不產生推力; 在移動荷載作用下, 結構的不平衡水平推力很小, 對基礎要求不高。

綜上所述, 新公鐵兩用橋具有承載力高、剛度大、動力性能和穩定性好的特點, 且對不良地質條件有著很強的適應性, 作為一種剛柔組合的橋型, 其良好的力學性能特別適用于重載公鐵兩用橋, 可盡早進行工程實踐和推廣。