某金礦采空區對鐵路的穩定性影響分析

樊金平

(中國鐵路設計集團有限公司,天津300142)

1 采空區地質條件及金礦開采情況

研究區地層巖性為棲霞超單元回龍夼單元中細粒含角閃英云長巖及新莊單元片麻狀、條帶狀細中粒黑云英云閃長巖。該礦區2000年開始設置礦權,之前有淺部民采井。金礦區有2個礦脈,分別為Ⅰ號礦脈和Ⅱ號礦脈,礦體賦存標高為+10~-100 m,Ⅰ號礦脈中有2個礦體Ⅰ-1和Ⅰ-2,Ⅰ-1礦體已采空,Ⅰ-2礦體賦存標高+10~-70 m,礦體走向北東30°,傾向北西,傾角55°~64°,平均60°,礦體厚度0.61~1.35 m,平均0.9 m。Ⅱ-1號礦體走向北東25°,傾向北西,傾角80°,礦體厚度0.87~3.24 m,平均1.46 m。開采方式為地下開采,采用淺孔留礦法和上向水平分層尾砂充填法開采。淺部Ⅰ-1已采空,Ⅰ-2開拓至-50 m,Ⅱ-1礦體開拓至-90 m,最大開采深度約150 m。

2 采空區綜合勘察

該金礦礦權有效期至2010年10月底,礦權已滅失。某新建鐵路線位臨近金礦采空區走行,為查明研究區的采空區分布情況,采用資料收集及地質調查、物探分析、InSAR沉降監測等綜合勘察手段查明采空區的分布情況。

2.1 資料收集及地質調查

通過多方收集資料,深入現場實地走訪調查,采空區主要分布于既有礦界內,主要為Ⅰ-2、Ⅱ-1采空區,采空區分布標高為-90~+10 m。礦區及附近未發生大規模地面塌陷及沉降現象,附近存在零星民采井分布。調查發現礦區內現狀分布廢棄開采巷道1處(Cyt-01)、淘金洞(豎井)1處(Cyt-02)。Cyt-01巷道口延伸方向40°,井壁為強風化閃長巖,完整性較差,有輕微坍塌,據走訪村民介紹,巷道內有豎井分布,開采深度約30 m,已廢棄停采多年。Cyt-02淘金洞(豎井)井口直徑1.5 m,為民采井,2010年前后進行過開采(民采),開采時間不足1年,開采深度約20 m,存在向西北方向延伸的巷道。

2.2 物探測試

依據礦區采空區規模、埋深、現場的地形、地質條件等情況,在研究區選用高精度重力法物探手段對采空區進行了探測工作。根據劃定的探測范圍及現場地形條件布置測線,共完成有效測點245點,檢查點13點。

研究區局部重力異常最大值為3.6×10-4mGal(1 Gal=1 cm/s2),最小值為1.6×10-4mGal。本工作區存在已知采空區,由已知采空區及地質踏勘得知的地表金礦開采范圍與布格剩余異常對比,其分布范圍與局部重力低值異常相對應,這也與采空區的低密度特征吻合,因此,推斷該區內布格重力剩余異常的低值范圍為采空區的分布區域,如圖1所示。物探成果與收集資料及現場調查成果基本吻合。

圖1 布格重力剩余異常平面圖

2.3 I nSAR沉降監測分析

采用InSAR沉降監測手段,采用30 m分辨率L波段ALOS-palsar影像作為數據源,解譯了研究區2007—2011年的SAR圖像及數據,通過自由組合構建得到多個差分干涉對,進行InSAR數據預處理,采用SVD分解后,得到最終的沉降反演結果,如圖2所示。

圖2 I nSAR形變速率圖

由上述監測成果可知,在監測時間段內未探測到明顯沉降,年平均沉降速率均小于10 mm/a,表明監測時段內該金礦采空區處于基本穩定狀態。

3 采空區穩定性分析評價

3.1 采空區穩定性分析

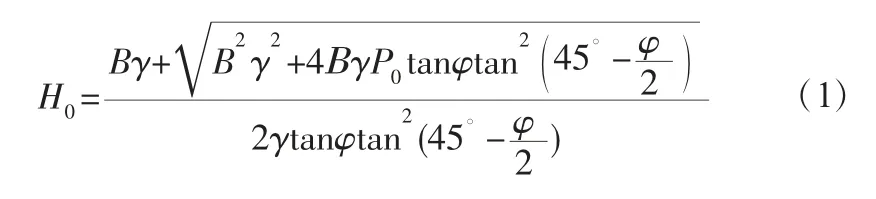

綜合采空區資料分析,結合膠東地區金礦采空區特點,選定以臨界深度對比法對采空區頂板穩定性進行評價,并以穩定性及采空區影響范圍為基礎,最終確認采空區對線路的影響[1,2]。采空區頂板穩定性受力分析臨界深度計算公式如下:

式中,H0為采空區頂板穩定性臨界深度;B為采空區寬度,m;γ為頂板巖層的天然重度,kN/m3;φ為巖層的內摩擦角,(°);P0為建筑物基地的單位壓力,kPa。

穩定性評價標準:當采空區埋藏深度H<H0時,頂板不穩定;當H0≤H≤1.5H0時,頂板基本穩定;當H>1.5H0時,頂板穩定。頂板穩定計算結果如表1所示。

表1 臨界深度對比法采空區穩定性評價結果m

由上述計算結果可知,Ⅰ-2、Ⅱ-1采空區頂板處于基本穩定狀態。

3.2 采空區影響范圍確定

根據收集的金礦井上井下對照圖,結合物探分析成果對采空區邊界進行圈定,根據圈定的采空區邊界來確定采空區影響范圍。根據礦區地質條件、礦巖性質及現場調查,確定礦層上、下盤及端部圍巖開采崩落角取70°,第四系取45°,按照采空區傾角80°,對采空區影響范圍進行圈定。具體計算公式為:

式中,r為地表巖移影響半徑,m;H為采空區埋深,m;β為崩落角。根據國家安全監管總局、國家煤礦安監局、國家能源局和國家鐵路局印發的《建筑物、水體、鐵路及主要井巷煤柱留設與壓煤開采規范》,新建項目保護等級為特級,確定圍護帶寬度取L0=50 m。

通過計算,采空區影響范圍及鐵路安全邊界如表2所示,鐵路定線時需保證線路與采空區邊界的距離大于鐵路安全邊界值。

表2 采空區影響范圍一覽表m

4 結論及建議

本文以某金礦采空區為例,采用資料收集與地質調查、物探測試、InSAR沉降監測分析等綜合勘察手段,查明了采空區的分布情況,并通過力學計算方法分析了采空區的穩定狀態和采空區影響范圍,為鐵路選線定線提供了依據。

InSAR技術在采空區沉降監測中具有監測范圍廣、監測精度高、可持續監測等諸多優點,在采空區沉降監測應用過程中需根據礦山開采時間選取有代表性的靶向年度范圍開展監測工作,同時需注意采空區形成與地面沉降變形發生的滯后性。

鑒于采空區的形成過程的復雜性,特別是歷史上形成的民采采空區往往分布雜亂,難以在勘察時難以全部查明,在鐵路建設期間應采取探灌結合等方式對影響范圍內民采采空區進行處理,運營期間應對鐵路兩側地表變形及構筑物開展自動化監測,并建立信息化數據庫,發現問題時及時提出預警并采取處理措施。