“優秀示范村”農民自建廁所為什么不敢用

人工濕地與排污管道內存大量污水

4月24日,記者隨中央第五生態環境保護督察組成員,從刻有“全國文明村 河口”7個大字的高大牌坊走進河口村。一邊是燕溝河,一邊是村民房舍,村莊綠化、村舍整潔、道路寬敞。但是,當督察人員來到燕溝河邊的人工濕地即生態植物塘時,看到的卻是另一番景象。

污水處理站長期停運,人工濕地與排污管道內積存著大量生活污水。排污口已經封閉,因為下雨,大量污水溢出人工濕地,徑自流入燕溝河。督察人員爬上濕地邊的塔式生態濾池發現,塔式生態濾池內的活性污泥早已失效。

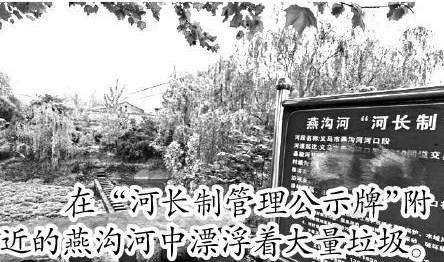

隨后,督察人員沿著污水流入的燕溝河,走到村口與310國道交界處。河岸邊立著“河長制管理公示牌”,公示牌上寫著河長職責——“負責本段河流生產生活垃圾收集處理”“負責河道的日常疏浚、清障、保潔工作、開展河道管理日常巡查”,但就在公示牌下的燕溝河里,漂浮著大量垃圾。

督察人員隨后來到義馬市東區辦事處的霍村,看到這里的污水處理站同樣長期停運,塔式生態濾池內活性污泥已經失效,管道內積存著大量生活污水,排污口已經封閉,但下雨天仍有大量污水通過灌溉退水渠入河。

與此同時,這里的人工濕地不是按照設計要求種植能夠凈化水質的水生植物,而是為了所謂“好看”的目的,種上了沒有凈化功效的鮮花。

污水處理站長期“沉睡”

河口村獲得過諸多榮譽,除了國家級文明村稱號外,還是河南省首批“水美鄉村”、三門峽市“改善農村人居環境建設美麗鄉村優秀示范村”;霍村也是三門峽市的“美麗鄉村示范村”。然而,這兩個示范村雙雙受阻于污水處理的“最后一公里”。

兩處污水處理站不同程度存在設施年久失修、日常維護不到位等問題,厭氧水解池、塔式生態濾池、生態植物塘間的連通管道被雜物堵塞,無法正常發揮水質凈化作用。

三門峽市生態環境局義馬分局提供的今年3月底檢測、4月7日所出監測報告顯示,根據農村生活污水處理設施水污染物排放標準,約半年檢測一次的河口村和霍村的濕地排水均不達標。

4月7日所出監測報告已顯示濕地排水不達標,為何到4月24日督察組來到現場時依然污水溢流入河?河口社區居委會副主任張建武說,受經濟條件制約,沒有費用。

記者了解到,河口村和霍村分別于2018年和2019年進行衛生廁所改造。雖然將臨近污水處理設施的村民的生活污水接入污水處理站,但是依然受阻于污水處理“最后一公里”,污水處理設施沒有起到應有的作用。

在霍村,距離污水處理設施稍遠、生活污水沒有接入污水處理站的一些村民,雖然在家里建了衛生廁所、化糞池,也飽受廁排污水何處去的困擾。

霍村社區黨支部書記吉平均告訴記者,村里會每兩到三個月清運一次沒有接入人工濕地的村民的廁排污水。但督察人員在霍村調查時,有的老人反映并沒有人來幫助處理廁排污水。

82歲的吉景明老人說,公家蓋的沖水式公廁會定期清運廁排污水,自家建的廁所,化糞池里的廁排污水卻要自己處理。“糞便滿了總得找個去處吧。我八十多歲了,孩子不在家,弄不動。有的老人甚至都不敢在家里解大便,只好經常去公廁,希望公家能隔段時間來幫我們運走一次。”

督察人員指出,農村污水處理設施重建設、輕管理,部分污水處理站長期“睡大覺”“曬太陽”,造成了“最后一公里”的阻礙。

(據新華網5.8)