貴州石阡縣楠木資源單株形態特征及揮發性成分分析

趙 丹, 謝 娜, 趙德剛,2*, 夏玉芳

(1.貴州大學 農業生物工程研究院/生命科學學院, 山地植物資源保護與保護種質創新教育部重點實驗室, 貴州 貴陽 550025; 2.貴州省農業科學院,貴州省植物保育技術應用工程研究中心, 貴州 貴陽 550006; 3.貴州大學 新農村發展研究院, 貴州 貴陽 550025)

0 引言

【研究意義】楠木為樟科(Lauraceae)楠屬(Phoebe)高大喬木,是我國特有的珍貴木材樹種,主要分布于四川、重慶、湖北和貴州等地[1]。楠木作為“楠、樟、梓、椆”四大名木之首,素有“木中金子”之稱,其木質細膩,材質耐腐,紋理淡雅,被廣泛用作建筑、裝飾、雕刻等[2]。楠屬植物主要包括閩楠[Phoebebournei(Hemsl.) Yang]、楨楠(PhoebezhennanS.Lee et F.N.Wei)、浙江楠(PhoebechekiangensisC.B.Shang)等,有的楠屬植物其成熟木材在太陽光下能看到波紋狀金絲,稱為“金絲楠”,木材價值高。貴州是我國楠木資源主產區之一,主產楨楠和閩楠,均為產生金絲的主要楠屬植物,是國家二級保護植物。由于其生長緩慢和人類的亂砍濫伐使得資源日益枯竭。鑒于楠木資源的巨大經濟價值,如何對楠木資源進行保護和開發利用,使其成為鄉村振興主戰場的“金山銀山”,是目前楠木產業發展急需解決的問題。【前人研究進展】貴州的楠木主產區在北部和西北部,其中銅仁市石阡縣是楠木資源密集分布區,現存楠木資源年代久遠[3-4]。石阡縣閩楠和楨楠資源豐富,且有較強的林木種質資源保護意識,建立了自然保護區并對楠木實施古樹名木(樹齡100年以上并依法認定的稀有、珍貴樹木和具有歷史、文化價值以及具有重要紀念意義的樹木)掛牌保護。【研究切入點】目前石阡縣對資源利用和開發缺乏有效的辦法,對境內楠木資源也未作詳細調查和記錄[5-6]。【擬解決的關鍵問題】為更好地保護石阡縣楠木資源以及開發利用,從石阡縣境內掛牌的楠木古樹名木入手,調查記錄石阡縣境內楠木的生境情況、形態特征和揮發性成分測定,初步篩選楠木資源的優良單株,為優良家系培育提供母樹信息,并為楠木深加工利用提供參考。

1 材料與方法

1.1 調查對象及方法

2018年10-11月以貴州省石阡縣境內楠木古樹名木作為調查對象,通過查閱文獻資料[4-6]和調查走訪相結合方式,調查石阡縣境內掛牌保護的楠木古樹資源。利用GPS確定楠木古樹自然分布區的經、緯度及海拔等地理分布信息。

1.2 楠木古樹指標測定

1.2.1 單株形態及果實和種子特征 參照黃承石等[7]的方法,采取每木記賬調查法,記錄楠木的胸徑、株高、冠幅等形態指標,采用樹木測高測距儀(Haglof,Vertex5)測定株高。采集單株帶果實枝條制作標本,記錄果實橫徑和縱徑、表觀特征和剝去果皮后種子百粒重等指標,計算果形指數(縱徑/橫徑)。果實縱徑和橫徑采用游標卡尺測定,分別測果實果基到果頂的長度和果實最粗處的直徑,各測定3次取平均值。另外,分別稱量19株楠木30粒鮮果質量,隨機測定種子沙藏前后質量,重復3次取平均值。

1.2.2 揮發性成分 選取石阡縣龍鳳村龍洞組的楠木(樹高33 m,莖圍5.16 m,胸徑1.64 m),分別取其主干樹皮、枝條、葉、果皮、種子進行揮發性成分測定。稱取1 g樣品鮮樣置于頂空瓶中,加入氯化鈉3 g后密封,置于80℃水浴中平衡30 min,用固相微萃取針萃取30 min,萃取結束后用萃取針在進樣口解吸5 min,利用GC-MS對楠木各部位揮發性成分進行分析。色譜和質譜條件:進樣口溫度240℃,離子源溫度230℃,載氣流速1.0 mL/min;升溫程序:起始溫度40℃,以5℃/min的速率升至140℃,保持10 min,再以5℃/min的速率升至210℃,保持12 min。色譜柱為HP-5MS(30 m×0.25 mm×0.25 μm)。

1.3 數據處理

利用Ecxel 2016 進行數據整理。形態指標采用SPSS 22.0進行數據顯著性分析,利用Shimadzu GC-MS Postrun Analysis 和NIST2008 /NIST2008S /wiley 2008 質譜數據庫自動檢索進行樣品揮發性成分的定性分析,按照面積歸一化法計算總離子流圖各成分的相對含量。

2 結果與分析

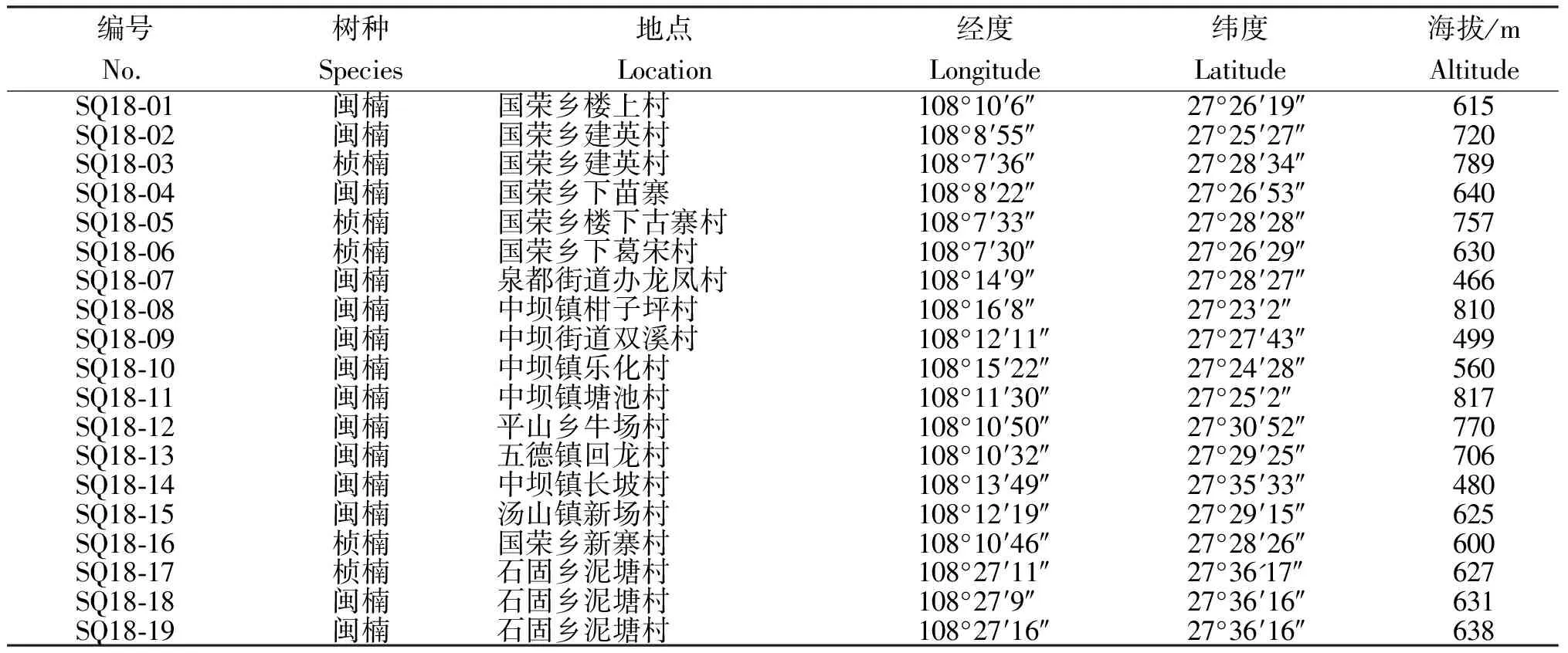

2.1 石阡縣楠木古樹類型與地理分布

從表1看出,在石阡縣境內共調查19株楠木古樹,經形態學鑒定,14棵為閩楠、5棵為楨楠。主要分布在國榮鄉、中壩鎮、湯山鎮、五德鎮、平山鄉、石固鄉和泉都街道辦等鄉鎮,分布地海拔450~850 m,多為散生單株大樹,以村前寨后分布居多。

表1 石阡縣楠木采種單株的地理位置

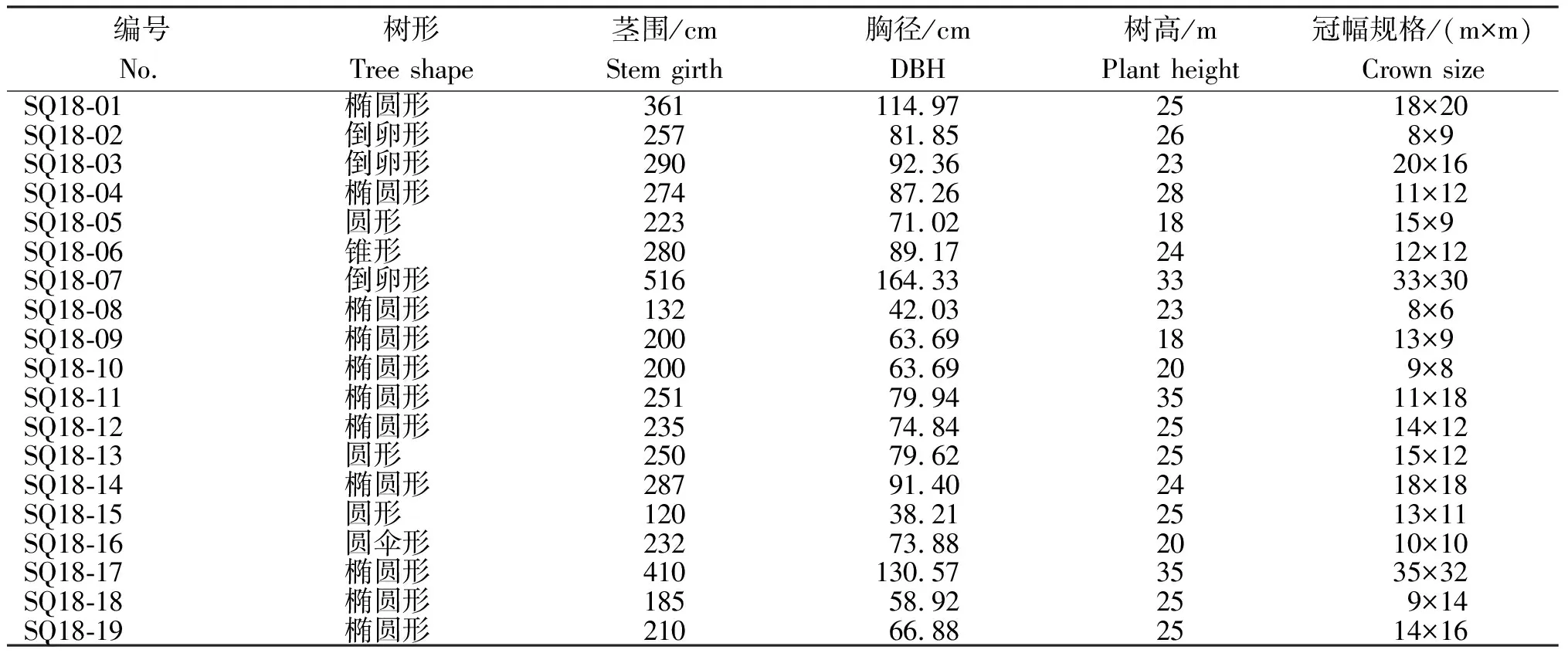

2.2 楠木古樹生長特征

從表2看出,楠木古樹樹形表現為橢圓形、倒卵形、圓形、半圓形、錐形和圓傘形,其中橢圓形為主要樹形。19株楠木古樹的樹高在18~35 m,其中,20 m以下的有3株,20~30 m的有13株,30 m以上的有3株。莖圍在132~516 cm,其中,200 cm以下有3株,200~300 cm有13株,300 cm以上3株。胸徑在38~126 cm,其中,50 cm以下有2株,50~100 cm的有14株,100 cm以上的有3株。冠幅最小的為8 m×6 m,最大的達35 m×32 m,其中,以龍鳳村(SQ18-07)的楠木莖圍、胸徑以及冠幅最大,推測其年代久遠,樹齡較長。

表2 石阡縣楠木采種單株的生長特征

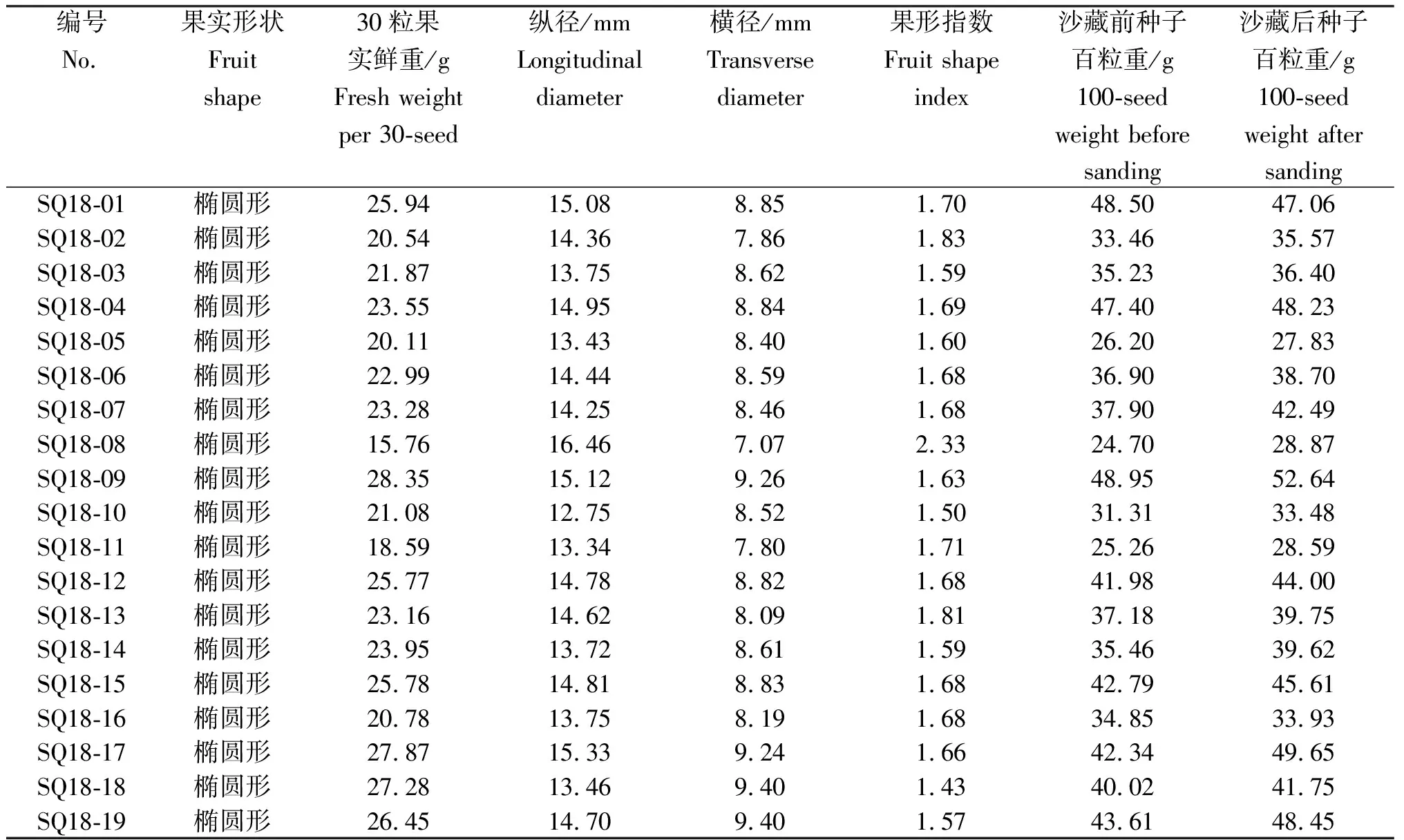

2.3 果實的形狀特征及沙藏前后種子百粒重

從表3看出,楠木古樹的果實形狀為橢圓形,表面光滑,顏色為褐黑色和棕色混雜。經統計分析,楠木果實特征和沙藏前后種子百粒重在不同株系間均存在差異。30粒果實鮮重最大為28.35 g,最小為15.76 g;果實縱徑為12.75~16.46 mm,橫徑為7.07~9.40 mm;果形指數最小為1.43,最大為2.33。SQ18-01和SQ18-162沙藏后的種子百粒重比沙藏前更輕,推測是種子表面部分水分被沙子吸收導致;其余17個單株沙藏后的種子百粒重比沙藏前重,推測沙藏過程中種子的內部結構發生變化,存在種子萌發現象。

表3 不同單株楠木果實的特性與種子百粒重

19個楠木單株果實的形狀特征和種子百粒重均存在較大差異,以中壩街道雙溪村2組的楠木單株(SQ18-09)果實及種子表觀發育情況較好。

2.4 楠木古樹的揮發性成分

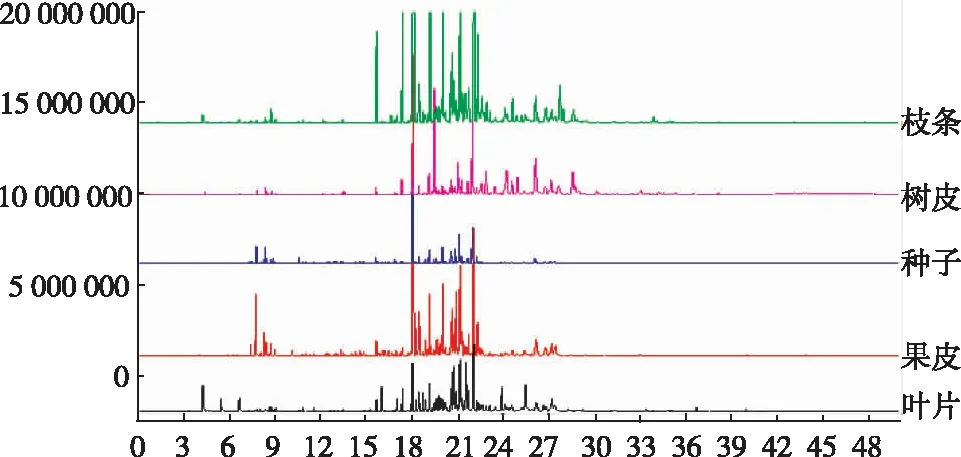

2.4.1 揮發性成分組成 SQ18-07單株葉片、果皮、種子、樹皮和枝條的揮發性成分總離子流色譜見圖1,經計算機質譜庫自動檢索、解析,從楠木葉片、果皮、種子、樹皮和枝條中分離鑒定的化合物分別為48種、47種、49種、47種和44種。

圖1 楠木葉片、果皮、種子、樹皮、枝條揮發性成分的離子流色譜

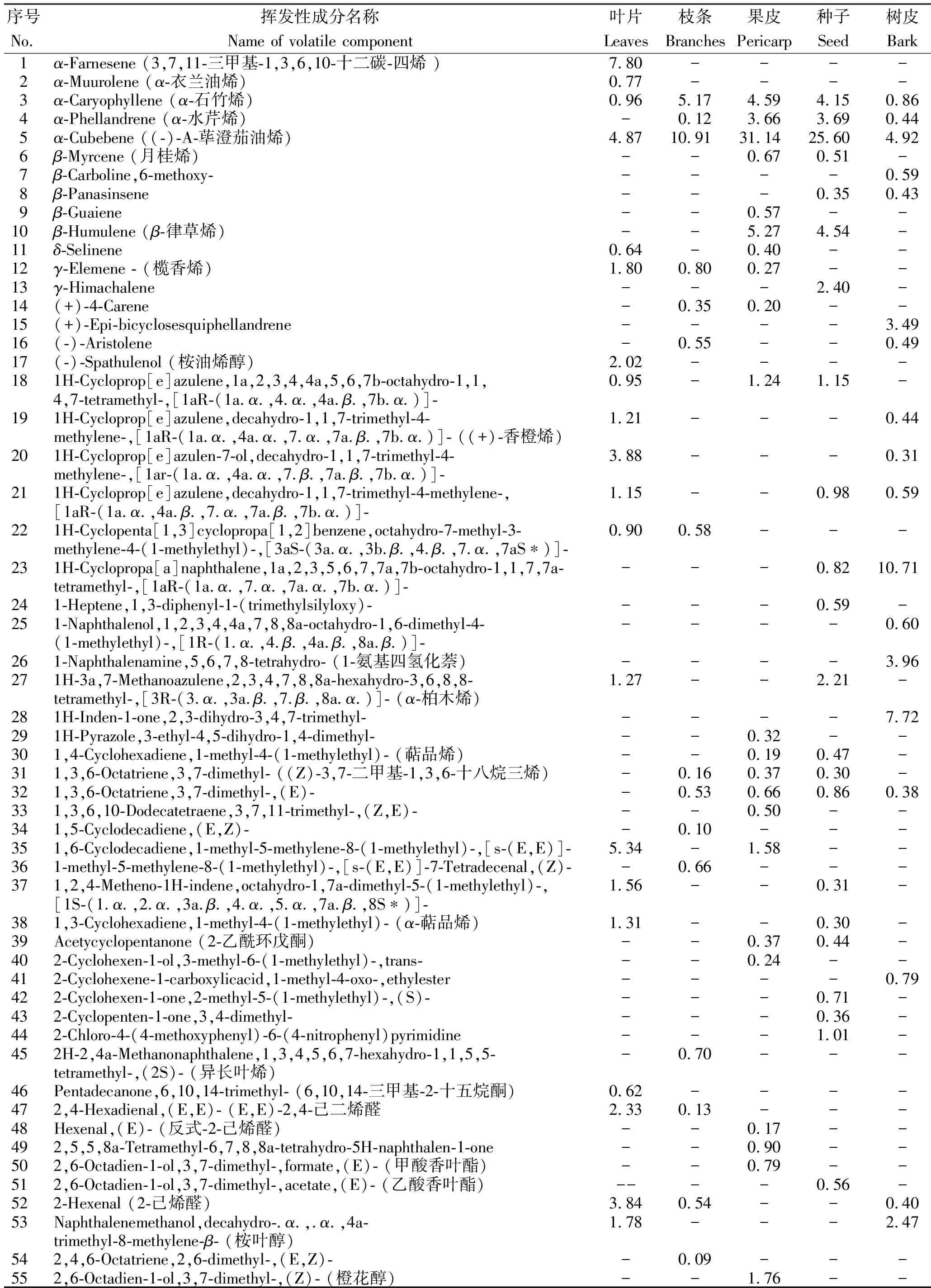

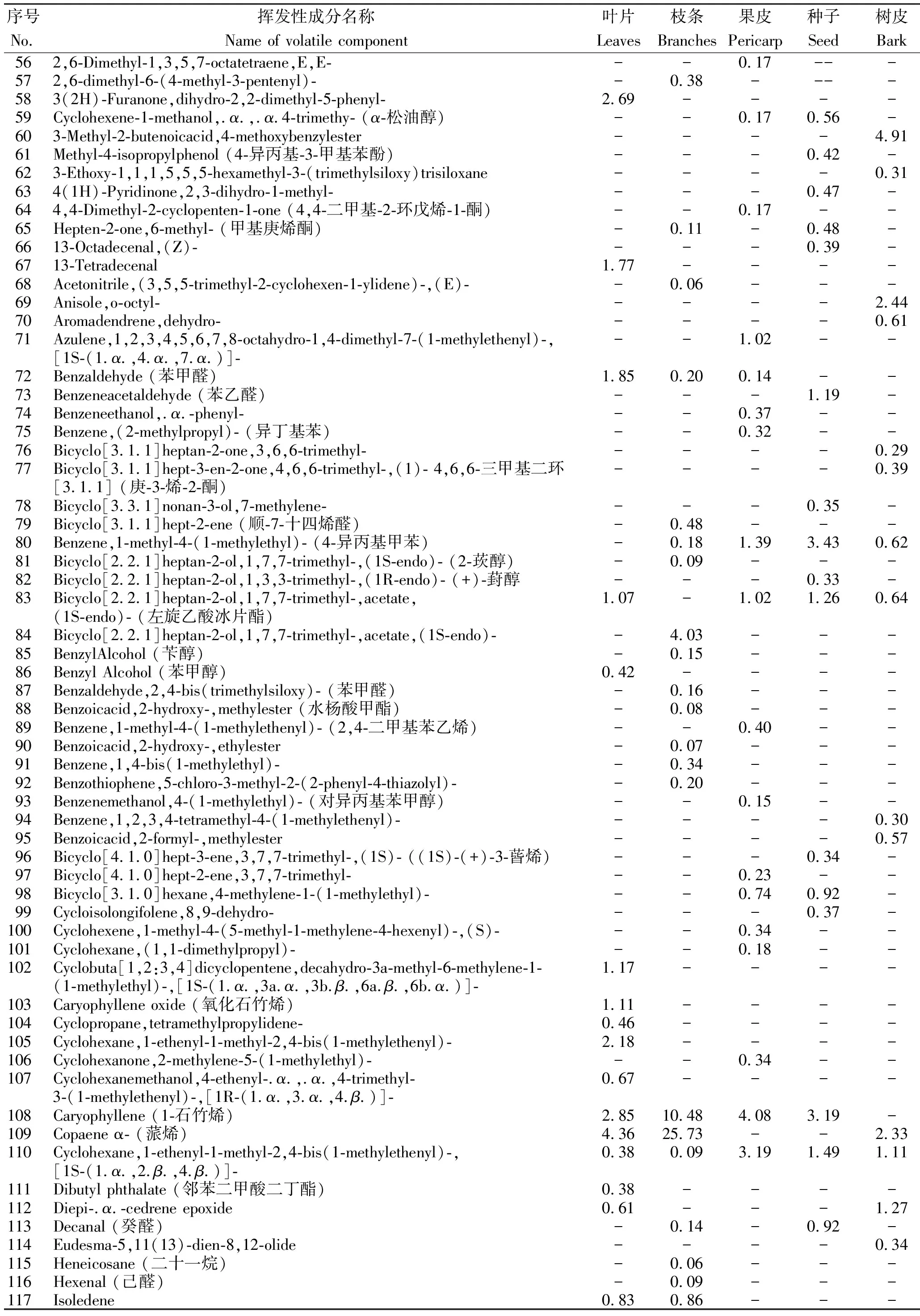

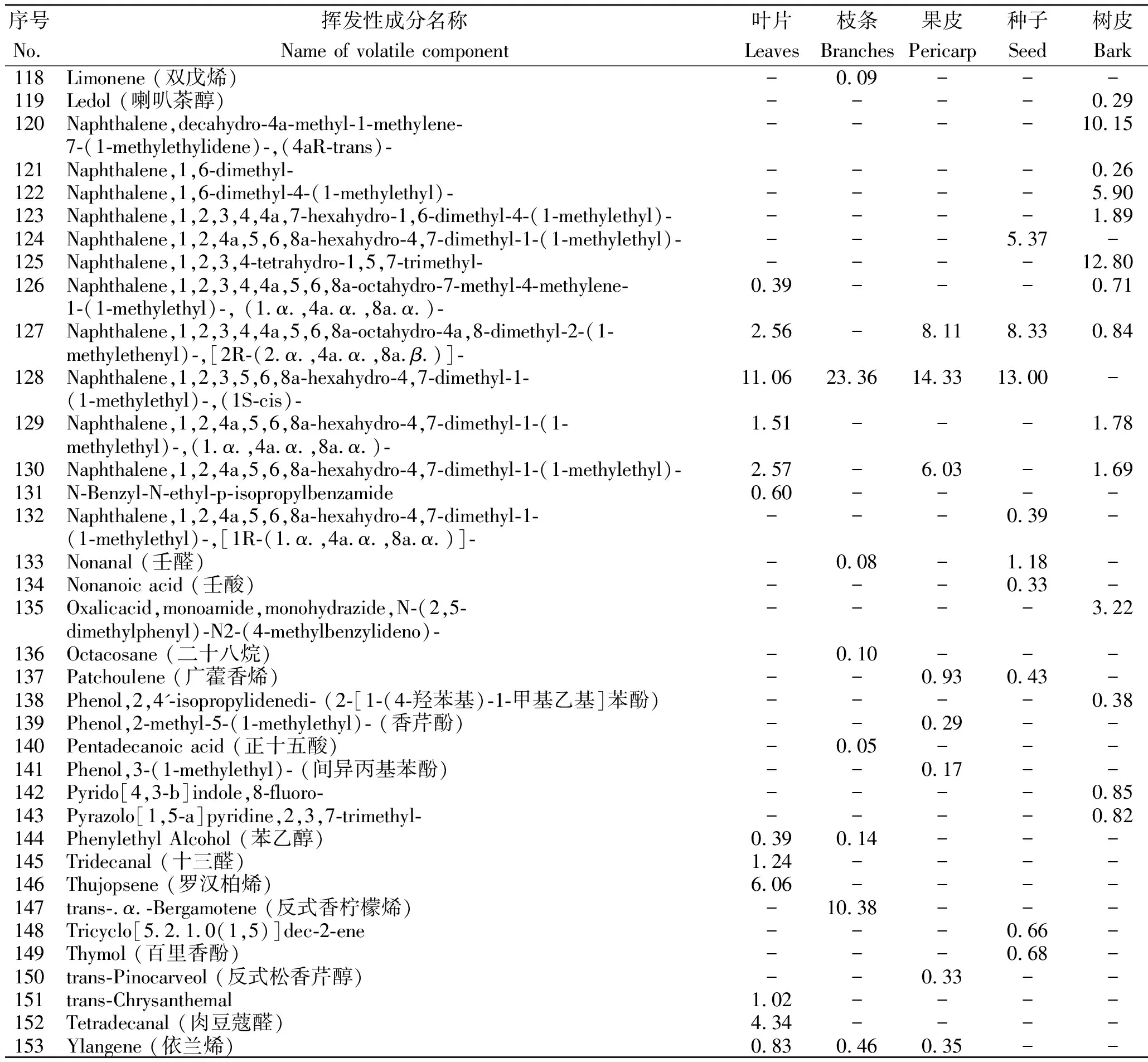

2.4.2 揮發性成分的相對含量 從表4看出,楠木葉、枝條、果皮、種子、樹皮中揮發性成分及相對含量存在較大差異。楠木古樹的果皮和種子中主要揮發性成分為α-Cubebene,相對含量分別為31.14%和25.60%;其次是Naphthalene,1,2,3,5,6,8a-hexahydro-4,7-dimethyl-1-(1-methylethyl)-, (1S-cis)-,相對含量分別為14.33%和13.00%;第三是β-律草烯,相對含量分別為5.27%和4.54%。楠木古樹葉片的主要揮發性成分為Naphthalene,1,2,3,5,6,8a-hexahydro- 4,7-dimethyl-1-(1-methylethyl)-,(1S-cis)-,相對含量為11.06%;其次是3,7,11-三甲基-1,3,6,10-十二碳-四烯,相對含量為7.80%;第三是羅漢柏烯,相對含量為6.06%。楠木古樹樹皮的主要揮發性成分為Naphthalene,1,2,3,4-tetrahydro-1,5,7-trimethyl-,相對含量為12.80%;其次是1H-Cyclopropa[a]naph thalene,1a,2,3,5,6,7,7a,7b-octahydro-1,1,7,7a-tetramethyl-,[1aR-(1a.α.,7.α.,7a.α.,7b.α.)]-,相對含量為10.71%;第三是Naphthalene,decahydro-4a-methyl-1-methylene-7-(1-methy lethylidene)-,(4aR-trans)-,相對含量為10.15%。楠木枝條的主要揮發性成分為α-蒎烯,相對含量為25.73%;其次是α-Cubebene,相對含量為25.73%;第三是α-Cubebene和1-石竹烯,相對含量分別為10.91%和10.48%。

表4 楠木葉、莖、果皮、種子的揮發性成分及其含量

續表4

續表4

3 討論

石阡縣境內分布的楠木古樹資源有閩楠、楨楠以及紫楠[6-7],其中楨楠是在1979年從閩楠分離出來,命名人為廣西植物研究所李樹剛與韋發南[8],楨楠與閩楠的主要區別在葉背細脈是否清晰及花序長短,而李娟等[9]認為葉背細脈清晰程度與植株生長環境有關,光照充足或環境較為干燥時細脈清晰。吳大榮[10]指出,用以區別楨楠與閩楠兩者的特征極為相近,分布區也相互交錯。李娟等[11]通過DNA檢測發現,閩楠與楨楠遺傳距離較小,遺傳相似系數較高,結合外觀形態,建議應合并。本次研究中也發現楨楠和閩楠相似度極高,用形態特征準確區分比較困難,在19株楠木古樹中,經形態分類學初步鑒定為閩楠14株、楨楠5株,但需進一步通過ISSR或SSR分析,評價閩楠和楨楠在分子水平是否一致。

為開發楠木除材用以外的商業價值,研究人員從精油提取和揮發性成分入手進行研究。程偉等[12]在潤楠中分離出21種化合物,其中包括8種丁內酯類、8種木脂素類和5種萜類化合物。龍夏穎[13]在楨楠樹梢、樹干、樹根精油中分別鑒定出50種、45種和41種化合物,所含化合物有安定、鎮咳、消炎的作用,提取的精油有抗腫瘤活性。毛運芝等[14]對縉云山5 種野生鄉土楠木植物資源葉片精油進行提取和成分鑒定,分析5 種楠木植物精油揮發性成分組成差異和親緣關系,為野生鄉土楠木類資源的開發應用與分類提供了基礎數據。研究對19株楠木古樹中最大單株的揮發性成分進行測定分析,在其葉片、樹皮、枝條、果皮和種子中分別分離出48種、47種、49種、47種和44種化合物,如α-萜品烯、欖香烯、橙花醇、α-水芹烯、氧化石竹烯、月桂烯等化合物有藥理性機制,α-萜品烯可用于配制人造檸檬和薄荷精油,存在于葉片和種子中;在葉片和樹皮中含有β-桉葉醇影響交感神經的活動[15],可用于鎮痛凝神類藥物的開發[16];葉片、果皮、枝條中均具有欖香烯,可用于抗癌藥物的開發[17];在果皮中含有橙花醇,有滅菌、殺菌作用[18];α-水芹烯在楨楠果皮和種子中的相對含量分別為3.66%、3.69%,在免疫方面起重要的作用[19];在葉片中含有氧化石竹烯,有祛風除濕、消炎抗菌等功效[20];果皮和種子中的月桂烯影響脂質膜的性質[21]。

4 結論

2018年10-11月在石阡縣境內調查并采集到19株楠木古樹,經形態學初步鑒定為閩楠14株、楨楠5株。經分析發現,石阡縣氣候、土壤等環境條件非常適宜楠木的栽培和生長,可開展楠木資源的良種選育和人工栽培。但在形態學鑒定中發現,閩楠和楨楠極為相似,受環境影響較大,需進一步開展遺傳多樣性分析,從分子水平區分閩楠和楨楠,為貴州省楠木資源發掘、開發及利用提供基礎數據。

在楠木古樹的葉、樹皮、枝條、果皮和種子中分別鑒定到48種、47種、49種、47種和44種揮發性成分,各部位中成分和相對含量存在較大差異,但以萜類居多,其中α-萜品烯、β-桉葉醇、欖香烯、橙花醇、α-水芹烯、氧化石竹烯、月桂烯等化合物具有重要的藥用價值,可用于藥物開發。同時揮發性成分中的香味物質可用于精油開發。

致謝:抽樣調查得到石阡縣長榮聯合投資有限公司的大力支持;貴州大學植物學博士曹威進行標本采樣和鑒定協助;貴州大學碩士研究生張松、梁德盟、王超、梅德洪,本科生程偉等提供采樣幫助,在此一并表示感謝!