傳統與現代元素融合下的景觀發展研究

張芊婭

(武漢理工大學 藝術與設計學院,武漢 430070)

縱觀古今景觀的衍變過程,我們一般會看到兩種常見的形式。一種是將古代傳統藝術思維發散運用至現代,例如將傳統文化中的元素、符號運用到現代景觀中;而另一種形式則是用現代的藝術美學眼光來分析傳統景觀,例如用現代的先進科技最大限度地復原古城全貌以幫助考古、歷史學等其他學科進行深入研究。歷史的車輪不斷前進,我們需要用發展的眼光來看待文化的傳承,前面這兩種形式雖然思維方式互逆,但都是古今景觀融合與發展的有益嘗試。

而據目前情況來看,第一種形式成為了當下的熱點。對于現代環境藝術設計,傳統回歸的呼聲越來越高,大多是希望能夠多將傳統的元素運用于現代,于是催生出了二者結合的“新中式”“新古典”等設計理念。這些設計理念融合中國傳統的古代景觀中的精妙設計,如借景、框景、對景、障景、夾景等等,它無不展現其獨特魅力;再比如古代景觀崇尚的景觀風水學,其本質是一種古人的天然擇居觀,就今日而言,也常被解釋為某種科學現象,經常使用到現代景觀設計中。本文將就傳統與現代元素融合下的景觀在精神文化、物質體現及未來發展這三個方面展開論述。

一、人文精神的重視

從古至今,中國人民的鄉土觀念始終是深沉而濃厚的。時至今日,許多人依舊選擇居住在“祖宅”之中,也有許多人以三代同堂或四世同堂的形式聚居。這樣的生活方式與生活環境帶來的影響,能夠充分表現在民間習俗與文化情懷上,如家風祖訓,鄉愁民情。這種極其深厚的文化積淀,形成了中華民族獨具特色與魅力的人文情感底蘊。

而當前后工業時代下,以方便、快捷為趨向儼然成為主流,例如建筑的“裝配式”概念的出現及運用。“簡單快捷”雖然符合現代生活方式的需求,但在人文情懷的沉淀上容易有所缺失。與現代簡潔明了的風格相比,傳統景觀建筑的最大特點是擁有歷史的厚重感與沉淀感,而中式古典園林景觀則能充分展現出這份濃厚的感情,它是中國傳統人文精神與文化審美的集中展示,是人文精神的物化體現。無論是走進南方的清暉園(圖1),還是游于北方的頤和園,看著那些文人墨客曾生活過的痕跡,都能讓人身臨其境地想象到千百年前庭園的面貌,感嘆歷史洪流滾滾,而人類的存在“寄蜉蝣于天地,渺滄海之一粟”。

然而,近30年來,許多優秀的國外環境藝術思想逐漸被中國市場所接受,一方面,使中國大眾的審美視野不再局限于國內的環境藝術,擁有了更寬闊的認知空間,另一方面,在客觀上,也使得本土設計遭受到了較大沖擊,話語權產生了一定程度的松動,國內本土的設計師產生了前所未有的危機意識,他們逐漸開始反思,開始探索本土環境藝術設計的發展方向,嘗試將中國傳統特色與國際風格相結合。于是,以“新中式”為代表的設計風格興起,將傳統元素創新性地運用在現代空間環境中,既能反映國際潮流的沖擊與融合,又能體現中國傳統特色的基因。

民族的傳統文化應當銘刻在國人的靈魂深處,是任何風雨都無法沖刷抹去的存在,過分吸納外來文化而丟失自身傳統所建造的園林景觀的方式是不可取的。如何正確處理傳統文化與時代性發展之間的關系,在當下設計多元化現狀中值得我們去深刻思考。

二、景觀特色創新

城市園林景觀設計借助特定的自然環境以及人文環境的藝術介入,在地形處理、景觀設計、植物造景等基礎上,給人們提供可以欣賞、休閑、娛樂的環境,因此城市園林景觀的設計建造與城市的發展和自然生態的平衡有著重要的關系。城市園林景觀偏向本土化、自然觀,古代交通也不如現代交通便利,外來景觀文化的影響力有限,古代工匠師在大自然中尋找素材,其傳統景觀的設計思想,強調“源于自然卻又高于自然”,以期達到“雖由人作,宛自天開”①的效果。目前,隨著全球化時代下的文化危機問題產生,地域特色文化也越來越受到公眾的關注。

現代城市與鄉土景觀工程同質化問題,導致城鄉特色的缺失,不僅會損害城鄉的個性,更使當地人文特色逐漸消亡。缺乏地域特征和文化特色已成為許多城市景觀工程共同的問題。曾經的人們一度追捧和模仿借鑒國外經驗,而忽視了本土文化在景觀設計中的整合與作用。只有最大限度地保存鄉土景觀的文脈信息,才能保護景觀的歷史價值。古鎮的原真性保護,才能使人們了解和記住過去,也明白珍惜當下時光的重要性。

景觀的特色創新不是一味追求新的外來設計概念,也不是拘泥于傳統,而是取傳統設計理念的精華,并與現代景觀理念相互結合。例如,在城市園林的設計過程中,空間布局是其中比較重要的過程,但通常較難處理,而中國古典園林中“四大名園”之一的蘇州留園(圖2)的空間布局手法富有特色,值得借鑒。留園中多處運用了空間流動的手法,擅長將較冗長的空間用不同的方式處理,并巧妙地分隔開來,比如,在入口前廳中開設天井,增添采光;在長廊中利用各個空間不同的寬窄高低,營造光線的明暗變化,使封閉的長廊變得富有生氣。除此之外,中式古典園林中還有“步移景異”“虛實互生”等,都是利用空間的絕妙手法。

圖2 中國“四大名園”之留園(作者自攝)

景觀的設計體現,離不開生態自然的配合,在創新的同時,也要保留其最大特點——“自然”。師法自然一直是中國傳統園林的思想精髓,近代張永和的二分宅正是將空間流動特色和自然景觀結合得較為完美的例子,從外部看二分宅是封閉、孤立的,但內部實際上是完全向自然開放的。在建筑被分成兩半這樣的“二分”設計下,引入了不同的景致、空間,配合著不同的山坡地形,自然形成的小溪也被納入了住宅中,可謂擁有著“山水”意境。“二分宅”并非是盲目效仿古建筑形象,而是用巧思結合了古今藝術所形成的一棟富有彈性的建筑,其中的景觀也真正做到了“從自然中來,又回到自然里去”。

三、景觀設計文化融合與發展

綜上,對于中國現代景觀設計而言,發展是需要創新的,需要多元素的融合來幫助其更新換代。隨著時代文明的發展,自然景觀與科學技術的結合,或者說藝術與科學相結合,已經成為了必然趨勢。科學技術的進步,使得現代景觀設計更富想象力,更加自由,更加有藝術性,也更具視覺感官體驗。

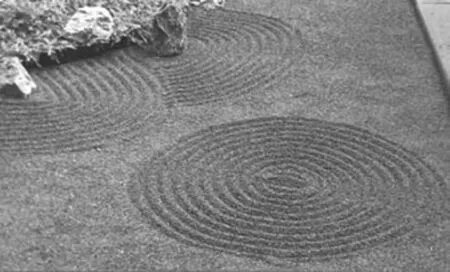

例如,日本“枯山水”式園林(圖3)通過借鑒中國古典園林思想的精髓,立足于本土特色文化,加入含有日式元素的景觀小品,再賦予其禪意,最終形成了其獨特的枯山水景觀,簡約卻不簡單。這是文化上的融合所帶來的改變,中國現代景觀也可以在設計中糅合其他國家的文化及設計理念。

圖3 日本“枯山水”景觀(來源:筑龍學社網)

不僅是不同文化可交流相融,技術與藝術形式也可相互借鑒,以期得到更好的發展。將現代藝術融入中式新古典園林,就是一種有益的嘗試,例如現代構成藝術往往運用至當代景觀設計中,在構成藝術的觀念中,“點”是其中一個關鍵的要素,是不可或缺的一環。園林設計師要想讓自己的設計吸引更多的觀賞者,就要巧妙利用好“點”的設計,用“點”這個視覺中心來突出現代園林設計特色。除此之外,“點”的應用還體現在具體地點和形態優勢上,體現在設計師的選址上,使園林形態在多方面配合下,能夠更好地展現在人們面前,“點”對于現代園林景觀的點綴作用,使得園林景觀整體看起來更具有特色。再如,景觀設計借鑒中國國畫中的留白藝術,“留白”是一種帶有濃厚中國特色的藝術意境創作手法,讓觀賞者在有限的作品空間中制造出無窮的想象。在現代景觀的設計中,也可以變二維為三維,讓虛與實結合,以此藝術手法來營造特殊氛圍與抽象意境,使觀眾在不同的心境與立場下,體會到設計者所表達的情感,最終能夠獲得不同的感悟心得。

從技術層面上看,運用新材料和新工藝,借助科技的力量,現代景觀可以更加生態環保,同時又不失美觀。例如,使用陶瓷仿石代替天然石材——天然石材屬于不可再生的稀缺自然資源,作為其代替品,陶瓷仿石應運而生,它具有環保節能、紋理仿真的特點,甚至比天然石材硬度更高,使用壽命更長,更不易變色。我們所謀求的發展,是在原有的基礎上推陳出新——變的是材料與工藝,不變的是傳統文化元素和中式古典的重要表現手法。

從趨勢上看,當今中國現代景觀藝術的發展,與新材料、新工藝、新藝術形式,以及新技術的交融不可避免,從而能夠更好地推動現代城市環境的發展。只有率先改變自身,樹立中華民族傳統的文化自信,在城市環境藝術設計中融入本土文化,才能創造出獨具特色的環境藝術,為城市帶來更加優秀的景觀設計。

注釋:

①“雖由人作,宛自天開”——《園冶》。

——《勢能》