基于情感識別的心理類APP交互設計研究

羅堯涵,吳旭敏

(武漢理工大學,武漢 430070)

隨著技術的發展,科技不斷融入我們生活的方方面面。用戶與設備的情感智能交互正在塑造移動設備的未來。情感智能設計已被定位為最佳移動UX設計原則和實踐之一,使我們在體驗技術時以其獨特形式考慮用戶情感。人類用更自然的方式與技術進行交流,作為一種將對話和情感融合的新型UI對話界面,自然語言處理(NLP)、面部表情識別、語音情感識別和物理信號情感識別的最新發展使其成為可能。

一、情感識別與心理類APP概述

據估計,中國大約有1.73億人患有精神疾病,其中從未接受過專業治療的高達1.58億人。在各類疾病負擔中,精神疾病的負擔目前占到了疾病總負擔約20%,排名首位。當前心理治療存在專業治療昂貴、有經驗治療師太少、病人不愿配合治療、邊遠地區旅途時間花費較大及藥物存在嚴重的副作用等問題,鑒于此,心理類APP應運而生。

近來,市面上的心理類APP以課程、社區、咨詢功能為主,傳統功能不能滿足其識別分析用戶情感的需求,情感識別的搭載將是其在人工智能和情感工學時代的下一個重要突破口,也是其下一階段人機交互情感化的發展機會。但是,目前市面上主流的心理類APP并不能支持情感識別,而是以用戶情感記錄作為媒介,APP通過用戶手動選擇情感及日常記錄來間接了解用戶心理健康狀況和變化情況,在用戶情感色彩消極時,引導其進行認知糾正訓練。

基于生理信號的情感識別能更客觀準確地反映用戶內心最真實的情感狀態和心理活動狀態,而APP可以通過捕捉用戶外顯的生理信號去分析其內隱的心理問題及認知偏差。一方面,在醫療診斷領域,通過情感識別技術對患有抑郁癥、自閉癥、精神分裂癥等問題的人的各種生理信息進行分析,可以完成輔助診斷并治療;另一方面,基于情感識別的APP能提供語音交互、表情交互和主動交互的自然人機交互方式,簡化用戶的輸入操作,尤其對于行動不便、視力不佳及受教育程度低的用戶更便捷友好,情感識別技術可以幫助其擺脫繁瑣的記錄操作,優化并豐富用戶使用體驗。隨著情感識別技術的成熟,其應用正越來越引起業界的重視。

二、情感的具身化

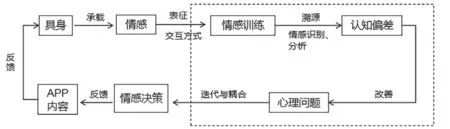

圖1 情感認知與反饋機制示意圖(作者自繪)

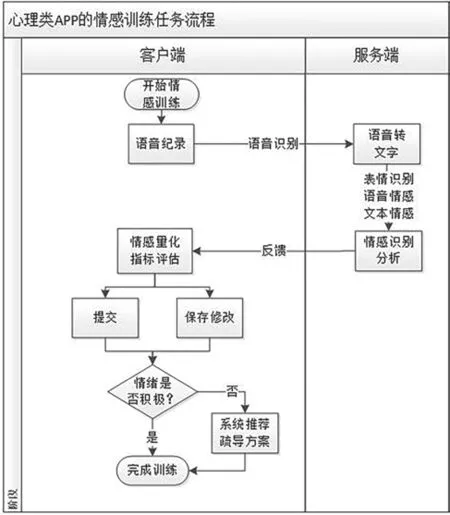

圖2 優化后情感訓練作用機制(作者自繪)

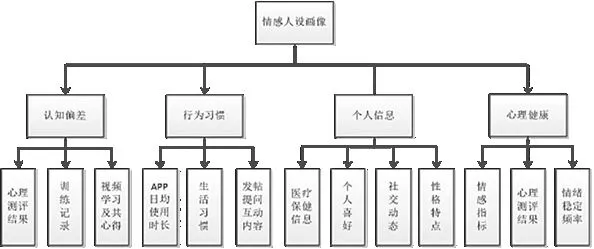

圖3 構建情感人設畫像(作者自繪)

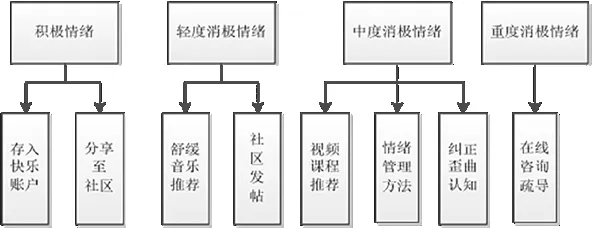

圖4 情感決策及反饋(作者自繪)

認知行為治療認為,人的情緒來自人對所遭遇的事情的信念、評價、解釋或哲學觀點,而非來自事情本身。正如認知療法的主要代表人物貝克所說:“適應不良的行為與情緒,都源于適應不良的認知”。心理治療的目標不僅僅是針對行為、情緒這些外在表現,也要分析病人的思維活動和應付現實的策略,找出錯誤的認知加以糾正。而根據具身認知理論,認知的形成與人的感覺運動系統有著直接的關聯,強調思維和認知在很大程度上是依賴和發端于身體的。身體構造、神經結構、感官和運動系統的活動方式決定了我們怎樣認識世界,決定了我們的思維風格,塑造了我們看世界的方式。心理學家Niedenthal的研究證實了情緒概念的形成也是由身體決定的,而不是其中的附帶現象。即身體反應在先,情緒作為一種心理狀態在后,換言之,情緒是具身化的。有關抽象情緒概念的實驗也證實了這一點,被試者首先有具身化的情緒反應,然后才得出認知判斷的結論。據此,心理類APP以情感識別為切入口,打造情感分析—認知偏差分析—情感決策以解決用戶心理問題的閉環,結合以上兩個理論推演出理論框架。(圖1)

情感在人類社交、決策、感知、記憶、學習和創造力中都發揮著重要作用。基于情感識別的系統通過對人臉、語音、生理信號的觀察識別,推理出用戶當前的情感狀態,然后通過心理學情感模型來理解用戶該情感產生的原因及認知偏差,最后APP根據用戶的具體情況做出適當的情感反應、共情行為及糾正引導,并對用戶極端行為進行評估、預判和預警。以此營造一個和諧、真實的交互系統,以形成長期的同伴依賴關系,增強用戶的信心。

三、健心家園APP的交互體驗現狀及不足

本文調研了APP Store里10個主流的心理健康類APP,大多數APP通過線上咨詢、視頻課程來解決用戶的消極情緒。其中,僅有健心家園APP關注到用戶情感,并開設專門的全程訓練欄目用以進行日常情感記錄,基于此,本文將以健心家園APP作為研究對象,探討其在使用過程中的交互體驗。

(一)單一的交互方式

健心家園APP根據不同場景下的需求,功能主模塊劃分為心理測評、視頻課程、情緒記錄、咨詢指導及社區,其中涉及情感識別分析的模塊主要是以日常情感記錄方式展開的全程訓練,根據記錄能可視化自己在一段時間內的心理狀況和變化情況。

其交互方式僅限于文本信息交互,用戶通過點擊、滑動兩種交互方式來記錄情緒和發生的事件。用戶需要經常進行情感訓練紀錄,內容包括場景、事件、情緒,且僅支持手動輸入,對于文字較多的情況下,手動輸入很繁瑣,而語音方式更便利,用戶更傾向于說出更多的感覺。長期單一的交互方式讓用戶感到疲憊無趣,對于長篇的記錄費時費力。而多元化的交互方式能將使用過程中的體驗、功能性的研究與效用性的考究有機結合,產生流暢而富有趣味性的操作體驗。

(二)冗長的交互流程

用戶進入情感訓練時,首先通過上下滑動來選擇當前的大體感覺,分為一般、好、較好、最好、差、較差、最差7種,接下來用戶編輯發生的事情并手動選擇具體的情緒及程度,如高興的程度50%,開心的程度50%,用戶保存記錄后,若情感消極則出現“認知糾正訓練”按鈕,若情感積極則保存后回到記錄列表界面。

情感訓練流程重復低效,用戶需要先從5個選項中選擇當前的大體感受,然后進行場景、事件記錄,再通過上下滑動從156個積極情緒選項和269個消極情緒選項中進行具體的情緒選擇,選擇后默認該選項的量化指標為50%,可通過左右滑動來調整該項情緒的量化值,此流程中用戶填寫感受的操作繁瑣重復,且面對的情緒選項過多。該模塊使用頻率較高,但整個操作流程偏繁瑣,用戶面對的選項過多,選擇起來費時費力。

(三)機械化的決策反饋

在健心家園APP中,情感反饋機制作用在用戶完成情感訓練后。用戶保存記錄后,若檢測到該次情感訓練中有消極情緒則出現“認知糾正訓練”按鈕,引導用戶進行糾正訓練,若情感積極則保存后回到記錄列表界面。

當用戶完成情感訓練,選擇不同的消極感受后,APP每次都是提供一樣的“開啟情緒管理”按鈕,并引導用戶進入同一個“糾正歪曲認知”頁面,沒有視消極程度而定、個性化地提供適合的心理疏導方案。其次,當用戶完成心理測評,APP無法根據用戶的具體情況,反饋針對性的視頻課程、情緒管理方法及情緒訓練方法,而是一股腦把視頻課程和健心方法全列舉出來,讓用戶自行選擇學習。處于首頁的健心方法和處于CBT模塊里的基礎訓練的視頻課程在不同模塊,不便于切換學習。在已獲悉用戶情緒消極時,始終是需要用戶自主地在海量視頻課程及多種健心方法中進行選擇,在普遍推崇個性化的互聯網產品中顯得機械化、千人一面。

四、基于情感識別的心理類APP體驗設計要素

心理類APP作為便捷的服務,其情感體驗設計要素的提出也是基于其用戶本身的需求屬性,并且融入了使用情境、方式和功能考量,梳理得到了心理類APP的體驗設計要素,分別是情感交互方式、情感交互流程和情感人設畫像。

(一)情感交互方式

自然的交互方式不僅是一種參與狀態,更是具身化的信號表達,意向的可見形式,通過外顯的用戶情感信號去捕捉分析其內隱的認知偏差,進而提供認知糾正方案。心理學家 A.Mehrabian的研究表明:表情占情感信息的一半以上,為55%,聲音占 38%,語言占7%。因此,在對APP交互方式進行設計時,表情交互、語音交互及其他生理信號的多元化交互方式能有效地提升用戶使用系統的效率。

1.人臉表情交互。表情是情感傳遞的重要途徑。因此,表情作為情感的表達窗口是交互意圖識別的重要信息來源之一,可直觀反映用戶注視界面時的情感、情緒和狀態信息。用戶可在“現在感覺如何”界面,表情識別作為用戶情感分析的重要指標,可以對用戶當前情緒進行評估。人臉表情交互提升了人機的可互動率和趣味性。

2.語音信息交流。語音可突破距離、空間的限制,較之界面交互更加方便靈活,并且有很多的機會點和用戶產生情感的共鳴。此外,語音數據庫應盡量完整,從而保證識別和轉化的準確率。當用戶編輯“發生了什么”時,可通過語音識別,在語音交互界面上以文字形式進行呈現,并收集、分析用戶的語氣和音調信號,對其當前情緒進行進一步分析判斷。語音交互可以提高APP的人機溝通效率。

3.生理信號交感。隨著腦機接口(BCI)、穿戴式設備的發展和人工智能的進步,通過穿戴式設備收集腦電信號、心率、脈搏等生理信號對情感進行識別成為研究情感的新手段。基于腦電信號的情感識別能滿足殘疾人的行動需求,可分析出其對事物的喜好度,亦可控制動作,如從一個虛擬鍵盤選擇字母或移動機械臂。穿戴式設備生理信號交感模式不僅能使系統的情感識別精準度提高,還為殘疾人及視力不佳的用戶群體提供了便利。

4.文本信息交查。APP中常見的界面文本信息交互以一種實時檢測及響應的方式執行相應的用戶操作,通過對用戶所編輯的文本進行情感解讀,生成系統評估出的可視化情緒量化指標,并支持用戶修改,讓用戶無需思考,更方便直觀地了解自己的情感狀態。

在人機交互中,單一的交互方式讓用戶感到疲憊無趣,對于長篇的記錄耗費時間精力。將單一繁瑣的手動輸入交互方式優化為多元化的、自然的交互方式,不僅簡化了情感識別的流程,同時也能創造出不同的用戶體驗。情感識別的用戶價值是將用戶的一些無意或模糊的生理信號識別成具體明確的情感指標,并用自然的方式來完成人機交互。人機交互的過程是在建立一套語言體系,使人與機器輕松高效對話的過程。隨著物聯網技術的不斷進步,交互方式實現其從單一的界面交互模式到多元化多感官交互模式,實現從“有形”到“無形”的轉變,并且能夠將適用人群進一步擴大到殘疾人等群體。

(二)情感交互流程

通過上述四種情感交互方式來實現和簡化情感識別和分析的流程。具體來說,首先用戶點擊APP的情緒記錄模塊后,進入“發生了什么”頁面,用戶可以用語音描述具體的場景和事件,隨后將用戶的語音信息轉化為文本顯示在輸入框中,同時調用攝像頭對人臉表情進行識別分析,隨后系統根據用戶表情、語氣、音調、文本信息進行綜合分析顯示系統判斷出的情感量化指標結果,支持手動修改和再次識別,若用戶情緒消極,則顯示“糾正歪曲認知”按鈕,引導用戶進行認知糾正訓練,若情緒積極則完成記錄,可在情緒記錄頁進行查看。(圖2)

Steven Krug在《Don’t make me think》一書中指出,界面上的內容要可以自我解釋,而不需要花費精力進行思考。在APP上進行情感記錄的同時進行情感識別,隨后根據人臉表情識別、語音識別、語音情感分析和文本情感分析數據生成情感量化指標的初始值,避免了用戶日常中自行輸入的麻煩和面對400多種情緒選項的體驗。整體來看,情感訓練的步驟由10步簡化為7步,減少了用戶手動輸入和選擇的步驟,節省了用戶思考、操作的時間和精力,提高用戶的使用效率,豐富了人機互動的趣味性。“簡單有效原理”由14世紀哲學家、圣方濟各會修士奧卡姆的威廉(William of Occam)提出“如無必要,勿增實體”,即若有兩個功能相等的設計,那么選擇最簡單的那個。奧卡姆剃刀原理并不是只肯定簡單的設計就是好的,也不是否定一切復雜含蓄的設計就是不好的,核心是強調“簡單”設計比“復雜”設計更容易讓人理解,傳達效果更好,可以以小博大。

(三)情感反饋機制

反饋是由控制系統把信息輸出,再把其作用結果返回,并影響信息的再輸出,起到控制的作用,原因產生結果,結果又構成新的原因、新的結果,反饋是原因和結果之間的橋梁。反饋的最終目的就是要求系統對用戶的客觀變化做出恰當的反應。

心理類APP主要在心理消極的場景下使用,其定位是幫助用戶進行情感識別、構建積極的心理狀態。用戶可自愿將個人數據如個人喜好、社交動態以及醫療保健等信息同步到APP,系統結合用戶的日常情感訓練情況,構建用戶專屬的個性化情感圖譜,針對用戶的具體問題推薦合適的解決方案。情感人設畫像具體包括用戶的個人信息、行為習慣、認知偏差和心理健康。情感反饋需要統籌情感人設畫像的綜合信息進行分析、迭代與耦合,以實現APP個性化、情感化地展現心理疏導內容。在APP進行情感決策時,可遵循多信源原則、多通道原則和不失真原則。

多信源即廣開信源,獲取更多的用戶情感信息,構建情感人設畫像輔助個性化情感決策。其中包括認知偏差、行為習慣、個人信息和心理健康四大模塊。(圖3)

多通道即多種信息的獲取通道,信息是靠通道傳遞的,通過用戶多通道的情感信息以增強信道的廣泛性。通過直接對多通道信號進行情感識別,最大程度降低信號的失真度。信號獲取途徑可從視覺通道、聽覺通道和觸覺通道三大模塊收集,其中視覺通道包括表情、環境、動作;聽覺通道包括音量、語調、語速、語音內容;觸覺通道包括力度、速度和體溫。

情感決策及反饋內容分為四大類,根據用戶的具體情況,展示不同的界面內容。(圖4)

以Deprexis為例,其視頻課程根據個人需求量身定制,部分內容僅針對匹配的用戶顯示,試驗顯示Deprexis參與者的加權平均輟學率為26.5%,比世界上使用最廣泛的治療抑郁癥的MoodGYM平均輟學率降低了14.8%,該案例證明個性化的定制能有效提高用戶的參與度。情感人設畫像有利于為用戶提供更貼切更具針對性的心理疏導方案,提高用戶的參與意愿、情感認可和情感滿足。