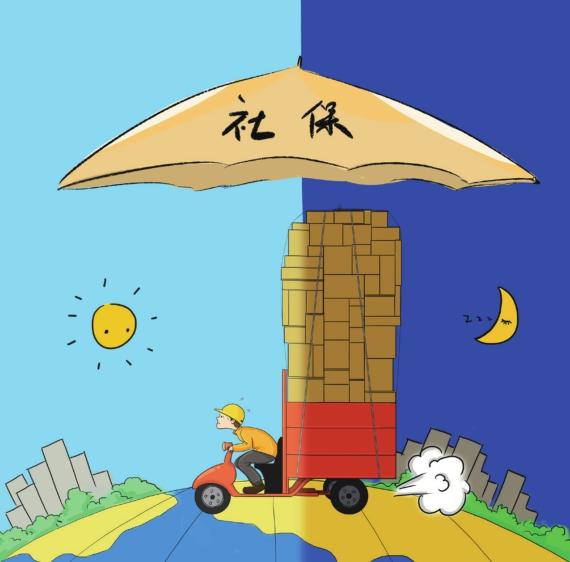

讓社保惠及靈活就業(yè)者

顧玉瓊

今年以來,在新冠肺炎疫情的影響下,靈活就業(yè)凸顯其優(yōu)勢(shì),不僅緩解了就業(yè)和用工的雙重困難,也成為未來重構(gòu)社會(huì)就業(yè)模式的一個(gè)重要選項(xiàng)。不過,與“正規(guī)軍”相比,靈活就業(yè)人員并沒有享受到一個(gè)勞動(dòng)者該享有的權(quán)利保障,很少有靈活就業(yè)者享受五險(xiǎn)一金待遇。社會(huì)保障既是勞動(dòng)者的合法權(quán)益,也是維護(hù)社會(huì)公平的重要社會(huì)安全網(wǎng),特別是中國(guó)人口老齡化加速,養(yǎng)老可持續(xù)問題凸顯,社會(huì)保障越來越重要。第一代農(nóng)民工離土不離鄉(xiāng),年老時(shí)往往回歸鄉(xiāng)村,而農(nóng)村社會(huì)保障可以為其提供最基礎(chǔ)的保護(hù)。而新就業(yè)形態(tài)的主力軍——新生代農(nóng)民工則呈現(xiàn)出典型的“去農(nóng)化”和“入城化”特征,如果他們的社會(huì)保障問題得不到有效解決,或?qū)⑽<俺鞘锌沙掷m(xù)發(fā)展乃至社會(huì)穩(wěn)定。因此,切實(shí)保障靈活就業(yè)人員權(quán)益成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重中之重。

靈活就業(yè)者之痛

所謂的靈活用工,就是說并沒有和自己所在的企業(yè)單位簽訂正式的用工合同,以這種臨時(shí)性的用工,或者說一種勞務(wù)合同的方式來進(jìn)行用工的模式,我們稱之為臨時(shí)性用工,也就是靈活用工。與非靈活就業(yè)的工作相比,靈活就業(yè)最大的特征就是“靈活”,基于對(duì)“靈活”一詞的不同理解,靈活用工包含以非全日制用工為代表的時(shí)間上的靈活、以勞務(wù)派遣為代表的雇傭形式上的靈活以及以業(yè)務(wù)外包為代表的服務(wù)形態(tài)上的靈活,即靈活用工包括勞務(wù)派遣(臨時(shí)性、輔助性、可替代性)、業(yè)務(wù)外包及非全日制用工。顯而易見,基于現(xiàn)有法律法規(guī)建設(shè)的社會(huì)保障體系無法全面惠及這一群體。一方面,以平臺(tái)企業(yè)為代表的用人單位往往期望輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng),沒有政策壓力和主觀積極性為就業(yè)人員繳納社保。新型勞動(dòng)雇傭關(guān)系得不到法律法規(guī)的保護(hù),也使拖欠社保的用人單位可以置身事外,理直氣壯地逃避社會(huì)責(zé)任。另一方面,就業(yè)人員也希望掙快錢,不想繳納保險(xiǎn)成本,而沒有審慎考慮意外風(fēng)險(xiǎn)、醫(yī)療問題和養(yǎng)老需求。與此同時(shí),就業(yè)的靈活性、短期性、流動(dòng)性和非契約性,都使社保成為就業(yè)人員可望而不可即的“奢侈品”。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),靈活就業(yè)人員參加社保的比例較低,2018年全國(guó)參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)4.1億人,以靈活就業(yè)人員身份參保的僅8000余萬人。近年來,隨著共享平臺(tái)等眾多新業(yè)態(tài)的產(chǎn)生以及靈活用工的大面積出現(xiàn),靈活就業(yè)者逐年增加。從行業(yè)來看,制造業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)業(yè)、批發(fā)零售業(yè)占比較大;從崗位來看,靈活用工崗位主要集中在前臺(tái)、IT人員等;從地域來看,上海、北京、廣州占比最高。

靈活就業(yè)群體越來越龐大,其參保情況怎樣?相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,靈活就業(yè)人員參加社保的比例仍比較低。在醫(yī)療保險(xiǎn)中,企業(yè)、機(jī)關(guān)事業(yè)、靈活就業(yè)三類人員參保的人數(shù)分別為2.15億、6119萬、4042萬。

靈活就業(yè)者與入駐平臺(tái)多是合作關(guān)系,而非雇傭關(guān)系,無法通過平臺(tái)繳納五險(xiǎn)一金。雖然國(guó)家已出臺(tái)了靈活就業(yè)人員居民社保相關(guān)政策,但目前只能解決養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)問題,且必須在戶籍所在地繳納。

這些靈活就業(yè)者參保率不高多受用工主體的變化性、勞動(dòng)關(guān)系的多主體性、工作時(shí)間的不確定性等因素影響。目前以全日制勞動(dòng)關(guān)系為主、相應(yīng)以全日制勞動(dòng)用工主體為參保對(duì)象的社會(huì)保障體系很難滿足靈活用工市場(chǎng)的需要。

此外,也有專家分析,各地出臺(tái)的靈活就業(yè)人員參保繳費(fèi)政策不一,而且只涵蓋靈活就業(yè)群體中的某一部分人員,多為個(gè)體從業(yè)人員,且落實(shí)情況不夠理想。靈活就業(yè)者特別是年輕人,對(duì)社會(huì)保障體系了解較少,對(duì)養(yǎng)老保險(xiǎn)沒有特別急迫的要求,更多是著眼于當(dāng)下的生存需求。這些都是導(dǎo)致靈活就業(yè)人員參保不積極、參保率不高的原因。

值得關(guān)注的是,全國(guó)多個(gè)地區(qū)正在加大對(duì)靈活就業(yè)人員的社會(huì)保障力度。例如,“上海職工互助保障項(xiàng)目2020”社區(qū)參保便是上海市總工會(huì)下屬的上海市職工保障互助會(huì)推出的一項(xiàng)覆蓋靈活就業(yè)群體的保障項(xiàng)目,由住院基本保障、特種重病基本保障和意外傷害基本保障三種保障組成。該保障計(jì)劃的靈活就業(yè)人員指從事有合法經(jīng)濟(jì)收入的自雇人員、無雇工個(gè)體工商戶、未在用人單位參加基本養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)的非全日制從業(yè)人員以及其他靈活就業(yè)人員。該保障計(jì)劃的靈活就業(yè)人員指向明確,是靈活就業(yè)者保障的一個(gè)新嘗試,符合靈活用工的新特點(diǎn),同時(shí)也是社會(huì)保障制度的有益補(bǔ)充。

天津也明確,經(jīng)認(rèn)定的就業(yè)困難人員中的零就業(yè)家庭、單親家庭、低保家庭人員,以及需贍養(yǎng)(撫養(yǎng))患重大疾病直系親屬的人員,從事個(gè)體經(jīng)營(yíng)或靈活就業(yè)的,按照當(dāng)年最低繳費(fèi)基數(shù)的75%給予職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼。隨著社會(huì)的發(fā)展,大家的就業(yè)觀念也在不斷轉(zhuǎn)變,對(duì)靈活就業(yè)的認(rèn)可度和參與度也越來越高。

真正解決社保問題

其實(shí),靈活就業(yè)人員并非無處繳納保險(xiǎn)。一般來講有三種方式:(1)城鄉(xiāng)居民社保:主要為本地戶籍的自由職業(yè)者或者無業(yè)人員設(shè)計(jì),只有養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn),其他險(xiǎn)種是沒有的,而且只能在戶籍地購買;(2)靈活就業(yè)社保:靈活就業(yè)人員社保是國(guó)家為切實(shí)保障靈活就業(yè)人員權(quán)益,針對(duì)不同類別的靈活就業(yè)人員推出不同的社保優(yōu)惠政策,比城鄉(xiāng)居民繳費(fèi)基數(shù)高,保障也更加全面、更高;(3)社保掛靠:這種社保購買方式可以解決異地社保問題,如積分入戶、孩子上學(xué)等,個(gè)人需要擔(dān)心三部分的費(fèi)用,即職工企業(yè)繳費(fèi)部分+職工個(gè)人繳費(fèi)部分+服務(wù)費(fèi),相對(duì)來講,壓力也比較大。

疫情之下,很多勞動(dòng)者傾向于通過平臺(tái)就業(yè)這種靈活的方式來實(shí)現(xiàn)就業(yè)及增收,國(guó)家和地方更是出臺(tái)一系列實(shí)招硬招穩(wěn)就業(yè)。對(duì)依托平臺(tái)的就業(yè)人員,要對(duì)他們購置生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必需的工具給予創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款和貼息支持,以降低門檻方便進(jìn)入。對(duì)參加企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)的靈活就業(yè)人員,要取消省內(nèi)城鄉(xiāng)戶籍限制,以方便其持續(xù)參保。對(duì)靈活就業(yè)的困難人員繳納社保的,要給予更長(zhǎng)時(shí)間的社保補(bǔ)貼。具體來講,可以從以下幾個(gè)方面著力解決靈活就業(yè)人員的社會(huì)保障問題。

首先,政府部門應(yīng)完善平臺(tái)企業(yè)為勞動(dòng)者繳納社保的法律法規(guī),以社會(huì)保障為突破口,一方面保障勞動(dòng)者應(yīng)有的合法權(quán)益,另一方面推動(dòng)平臺(tái)企業(yè)擔(dān)負(fù)起應(yīng)盡的社會(huì)責(zé)任。政府監(jiān)管最初聚焦反壟斷、產(chǎn)品質(zhì)量等經(jīng)濟(jì)監(jiān)管領(lǐng)域,而未來則應(yīng)從經(jīng)濟(jì)監(jiān)管走向社會(huì)監(jiān)管,更多著眼于社會(huì)保障這樣的兜底性社會(huì)監(jiān)管,使平臺(tái)企業(yè)真正履行社會(huì)保障義務(wù)。

其次,政府部門應(yīng)推動(dòng)靈活就業(yè)人員應(yīng)保盡保。目前社會(huì)保障仍是非強(qiáng)制性的,靈活就業(yè)人員可以選擇是否參保。行為科學(xué)認(rèn)為,個(gè)體在一些重大選擇上往往有欠理性,對(duì)此,政府部門應(yīng)通過“助推”的方式使其作出更加理性的選擇。

再次,要?jiǎng)?chuàng)新社會(huì)保障方式,用平臺(tái)型社會(huì)保障解決平臺(tái)經(jīng)濟(jì)的社保難題,跟上并適應(yīng)新興業(yè)態(tài)的發(fā)展趨勢(shì)。政府部門不應(yīng)被動(dòng)等待靈活就業(yè)者主動(dòng)適應(yīng)社會(huì)保障,而應(yīng)積極主動(dòng)創(chuàng)新社會(huì)保障方式以保障新興業(yè)態(tài)從業(yè)者的基本權(quán)益。目前社會(huì)保障繳納的數(shù)字化進(jìn)展較快,但是跨地區(qū)、跨部門和跨系統(tǒng)的社保數(shù)據(jù)共享和業(yè)務(wù)協(xié)同還沒有得到實(shí)質(zhì)性推進(jìn)。要推動(dòng)相關(guān)政府部門之間的數(shù)據(jù)共享,并加強(qiáng)政府同企業(yè)的用工社保數(shù)據(jù)對(duì)接。

最后,要加強(qiáng)跨部門協(xié)同,合理推動(dòng)解決靈活就業(yè)人員的社會(huì)保障問題。社會(huì)保障涉及多個(gè)職能部門,為此,可以確定同社會(huì)保障最相關(guān)的人社部門為主責(zé)或牽頭部門,協(xié)同其他相關(guān)部門共同推進(jìn),真正解決靈活就業(yè)人員的社會(huì)保障問題。

靈活就業(yè)、靈活用工已成為國(guó)家經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的核心戰(zhàn)略之一。隨著經(jīng)濟(jì)形態(tài)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的改變,數(shù)字化進(jìn)程的全面推進(jìn),企業(yè)的用工模式發(fā)生重大的變化。在新環(huán)境的基礎(chǔ)下,企業(yè)尋求更優(yōu)化的用工模式,實(shí)現(xiàn)企業(yè)成本最小化和利益最大化的目標(biāo),而企業(yè)如何推動(dòng)靈活用工發(fā)展、如何實(shí)現(xiàn)靈活就業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為重要方向。

作者單位 云南省宣威市人力資源和社會(huì)保障局