SCH-SPOC教學模式在《體育社會學》中的應用研究

杜志娟

前言

為深入貫徹落實全國教育大會、國家、山東省中長期教育改革與發展規劃綱要等文件精神,結合臨沂大學體育與健康學院培養方案中對學生知識和能力的培養要求,積極進行專業課教學改革實驗。《體育社會學》介于體育科學和社會學之間,作為體育專業的一門基礎理論課程,目前存在課時設置較少、教學內容章節較多、理論教學時數多,實踐教學環節較少以及教學評價單一等的問題,由此導致了學生實踐能力的鍛煉和創新能力的培養缺乏有效的教師監督從而無法保證教學質量。為了適應社會對體育專業人才的需求,《體育社會學》課堂教學模式須進行創新改革。

隨著互聯網技術的迅猛發展,近年來興起的大規模在線課程(Massive Open Online Course,簡稱MOOC)[1]以及加州大學伯克利分校的Armando Fox教授在2013年首次提出了一種小規模的私有在線開放課程(Small Private Online Course,以下簡稱SPOC),已經對高校的課程改革產生了深遠的影響[2]。相比較而言,SPOC比MOOC更有優勢,它將在線教學和微視頻、小眾教學、集約化教育等融合在一起,不僅能夠彌補MOOC教學“教師無法掌握學生的學習過程”“缺乏科學有效的評價方式”的短板,而且可以做到與傳統課堂教學“線上線下相結合”的深度融合。[3]SCH-SPOC教學模式借鑒了SPOC的教學理念又拓展了它的內涵,它是基于自主——協作——混合理念的一種新的教學模式,其中S指自主學習(Self-directed learning),C指協作習(Collaborative learning),H(Hybrid learning)混合學習。[4]這樣將優質的線上教育資源與常規的課堂教學(線下)結合起來,優勢互補,突出學生深入的自主學習過程,提高教學質量。

本研究試圖將SCH-SPOC教學模式引入《體育社會學》課程中,探索其教學效果。

1 研究對象與方法

1.1 研究對象

SCH-SPOC教學模式在《體育社會學》課程中的應用效果。

1.2 研究方法

1.2.1 文獻資料法

以體育社會學、課程教學模式改革、案例分析法、微視頻教學創新教學實踐等為關鍵詞,查閱、分析、整理與本研究相關論文及專著,為本文的寫作提供主要的理論支持。

1.2.2 實驗法

選取2019級社會體育指導與管理專業1.2班學生為實驗對象,2018級社會體育指導與管理專業1班學生為對照組。實驗組60人,對照組49人。兩組實驗對象采取不同的課堂教學模式,觀察不同教學模式下,兩組學生在《體育社會學》課程的學習態度、基本知識掌握和理解應用等方面的差異。

1.2.3 數理統計法

實驗研究所得數據,采用SPSS20.0統計軟件進行分析。

1.2.4 問卷調查法

在王壘,沈偉的《斯特朗-坎貝爾興趣量表(SCI)的綜合介紹》的基礎上,根據汪曉贊《我國中小學生體育學習評價改革的研究》中學生學習態度量表特制訂《體育社會學》學習態度測量量表。在實驗前后分別對實驗組和對照組進行調查,實驗組發放量表49份,對照組發放量表60份,全部收回無效問卷,問卷有效率100%。

1.2.5 邏輯分析法

根據文獻資料和所得數據分析《體育社會學》課堂教學應用SCH-SPOC教學模式的效果。

2 SCH-SPOC教學模式與傳統教學模式的對比

2.1 傳統教學模式

傳統教學模式是指以教師為主,教師講解,學生單純的接受知識,其優點是能夠更多地讓學生接觸到大量的信息,拓寬學生的知識面,其缺點是學生的主體性發揮得不好,無法確定灌輸性的知識學生的接受情況如何,尤其是在理解的基礎上如何應用去分析解決問題。

2.2 SCH-SPOC教學模式

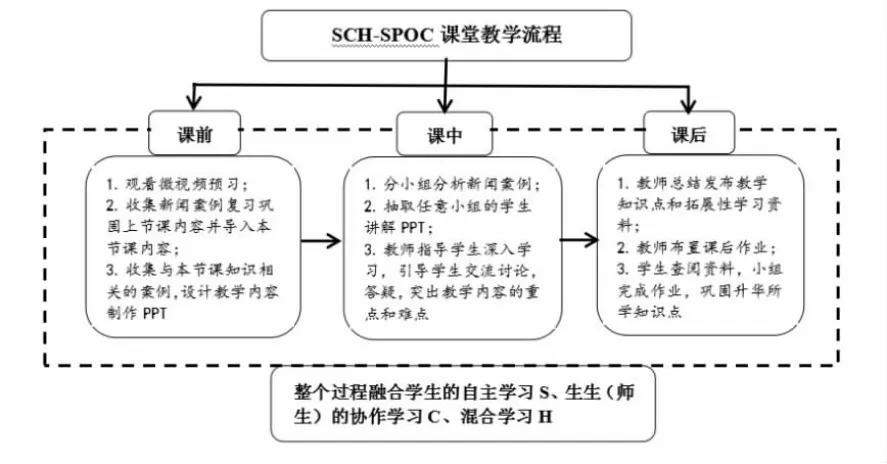

SCH-SPOC教學模式是將線上的在線教學和線下的課堂教學相結合,大體來講分為三個階段。第一階段課前微視頻內容設計,根據教學目標的要求,以問題為導向引導學生提前學習、提前思考;第二階段課中師生相互交流,依據體育社會學的學科特征,教師在課中引導學生結合體育實例進行舉例論證,提高學生的課堂參與積極性,幫助學生理解和掌握理論知識;第三階段課后鞏固練習,布置作業主要是要求學生利用所學知識分析社會熱點現象。(詳見圖一)

SCH-SPOC教學模式的優點是突出學生的主體地位,轉變教師講授為主的模式而更多地開發學生學習的主動性,是以培養學生的創新實踐能力、人文社會學專業素養、綜合分析解決問題的能力為導向,構建多實踐、多操作、多互動、多參與的課堂教學模式。

圖一 《體育社會學》SCH-SPOC教學模式流程

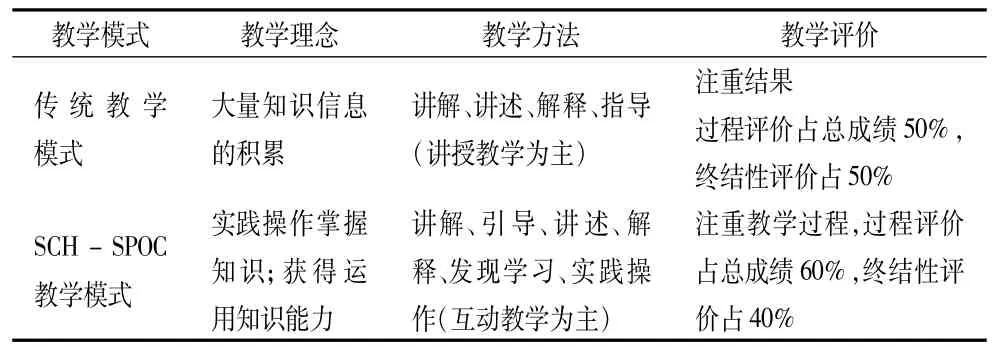

2.3 SCH-SPOC教學模式與傳統教學模式的區別

傳統教學模式和SCH-SPOC教學模式從教學理念、教學方法到教學評價都有所不同,各有優劣勢,SCH-SPOC教學模式更注重學生的自主學習,更契合培養方案中對創新創業型人才培養的要求。(詳見表1)

表1 SCH-SPOC教學模式與傳統教學模式的比較

3 實驗研究過程

3.1 實驗前期準備

《體育社會學》課程教學過程中發現學生在課堂上的參與度不高,動手操作的能力差,即便是基本理論知識掌握的相對牢固,但對于實際問題的分析和解決能力較弱。經查閱文獻發現很多關于體育課學習動機以及高校體育專業課程改革的研究,近些年創新型的教學理念不斷被提出,尤其是SCH-SPOC教學模式的教學效果良好,所以在廣泛地搜集并閱讀SCHSPOC教學模式的文獻與書籍基礎上,加以統整歸納分析后,形成本研究理論基礎、架構、設計與實驗之相關依據。

3.1.1 實驗對象的選取

以班級為單位,選取2個班級,實驗組是社會體育指導與管理專業2019級本科1.2班學生,60人;對照組是社會體育指導與管理專業2018級本科1班學生,49人。

3.1.2 實驗條件的控制

為了更好地控制實驗條件,減少其他因素的干擾,確保實驗的可操作性和統計的可行性,嚴格控制教學過程,在實驗過程中做到以下幾點:

1、實驗組和對照組的授課教師均為同一名教師,無教齡與職稱之差別。

2、實驗組和對照組學生均選取同一個學期,同一個專業,即大一上學期,學生為剛剛入校的社會體育指導與管理專業新生(體育專業學生的錄取是全國高考文化成績+體育專業成績),兩組學生在《體育社會學》課程之前均未接受過任何體育理論課程的學習和培訓。

3、實驗組和對照組學生在教學實驗前測得,實驗組2019級學生入學成績最高分575.02,最低分556.02,平均分545.32。對照組2018級學生入學成績最高分565.91,最低分551.74,平均分561.16。兩組學生成績情況相仿。

4、實驗組和對照組教學實驗的教室均為學校統一規劃的多媒體教室。

3.2 實驗設計

設定為期16周的教學實驗,每周1次共計十六次課,時間為2019-2020年第一學期,對實驗組社會體育指導與管理專業2019級本科1.2班學生,60人采用SCH-SPOC教學模式開展教學實驗。對照組也是十六周教學時間,十六次課,授課時間是2018-2019年第一學期社會體育指導與管理專業2018級本科1班學生,49人采用傳統教學模式。

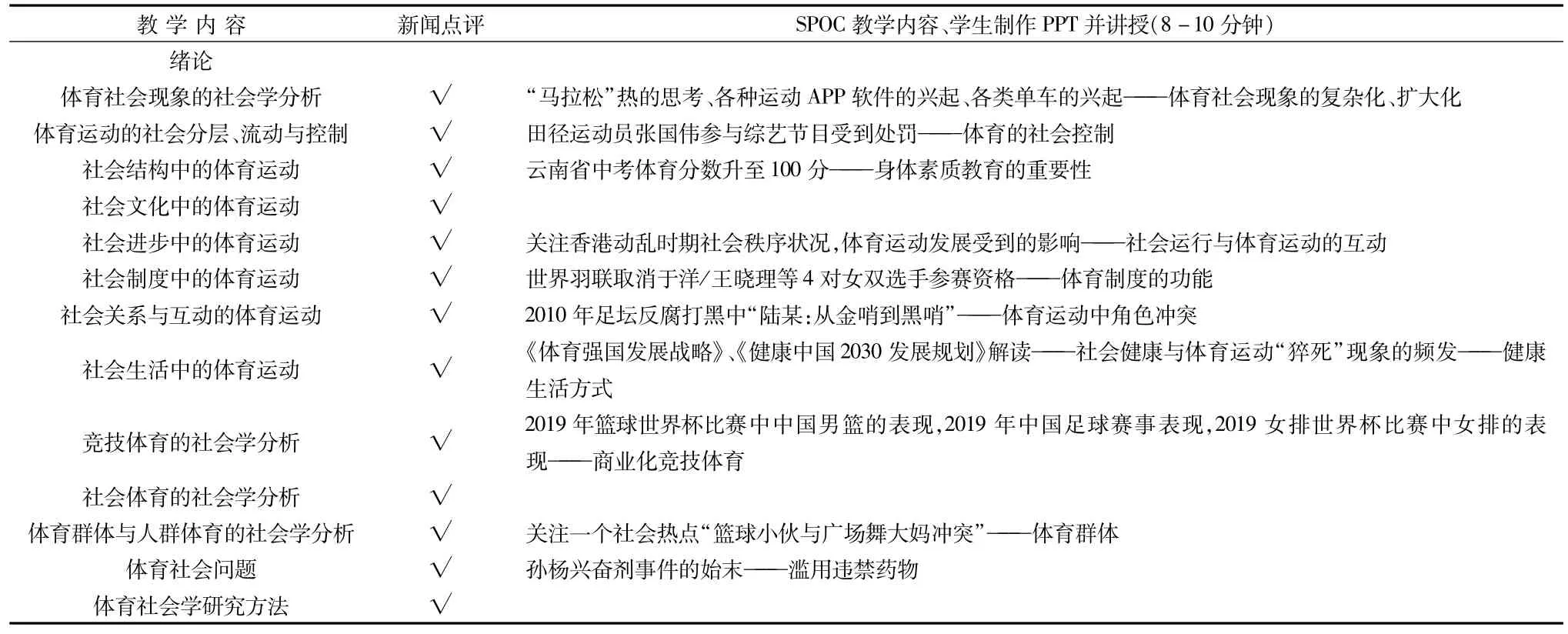

3.3 《體育社會學》SCH-SPOC教學模式下教學內容設計

根據前期《體育社會學》的教學經驗及“翻轉課堂”、“SPOC微視頻”教學模式的特征,確定了書本中16個重要知識點編制問卷,將每個知識點設計成一個問題,答案設計為:不重要、一般、重要、很重要、非常重要,答案對應的分值分別為:0、1、2、3、4分,再按照相應分值錄入Excel軟件、計算平均分。選取8位體育人文社會學研究專家,其中教授3名、副教授5名,且均有該課程的教學經驗,由專家打分篩選出了平均分超過2分的10個知識點進行微視頻制作,學生選取知識點制作PPT并進行講解。見下表2。

SCH-SPOC教學模式下《體育社會學》教學的創新之處在于:第一,課前學生的自主學習和生生協作學習的結合。首先,體育時事新聞收集與點評(5分鐘),分小組進行,新聞是一周之內(上次課到本次課之間)。其次,由教師篩選章節內的知識點發給學生,課前學生查閱資料完成基本理論知識的收集,并從現實中選取典型案例,將案例與知識點進行關聯分析,以小組為單位(每班提前設置5個小組),設計教學內容并制作PPT(8分鐘)。第二,課中師生互動的協作學習,先分析點評新聞案例導入本節課,然后抽小組推薦1名同學講授知識點,教師引導學生深入學習,避免重復講解,只突出教學重點和難點,答疑。第三,課后的生生協作學習和混合學習相結合。教師總結發布知識點及拓展教學資源,布置小組作業,學生通過查閱資料,小組討論共同完成作業,鞏固升華教學內容。

表2 《體育社會學》SCH-SPOC教學模式教學內容設計

4 分析與討論

4.1 實驗組與對照組學習態度對比分析

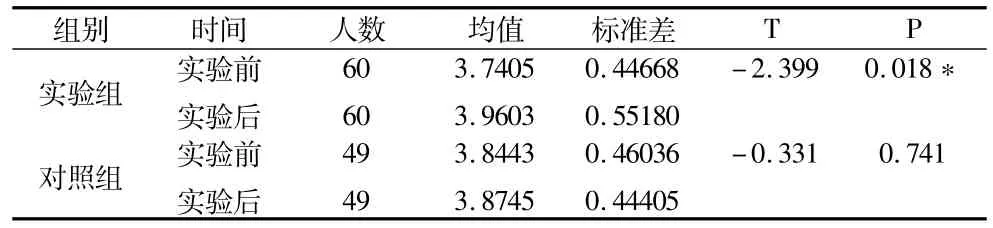

《體育社會學》考試大綱中明確指出課程學習態度主要由學生的出勤率、學生參與課堂的積極性(回答問題、參與互動、課堂講授等)和學生的筆記組成結構化的成績。通過《體育社會學》學習態度量表的調查數據發現,兩組學生的學習態度在實驗前后有所不同,具體情況見表3。

表3 實驗組與對照組學習態度對比分析

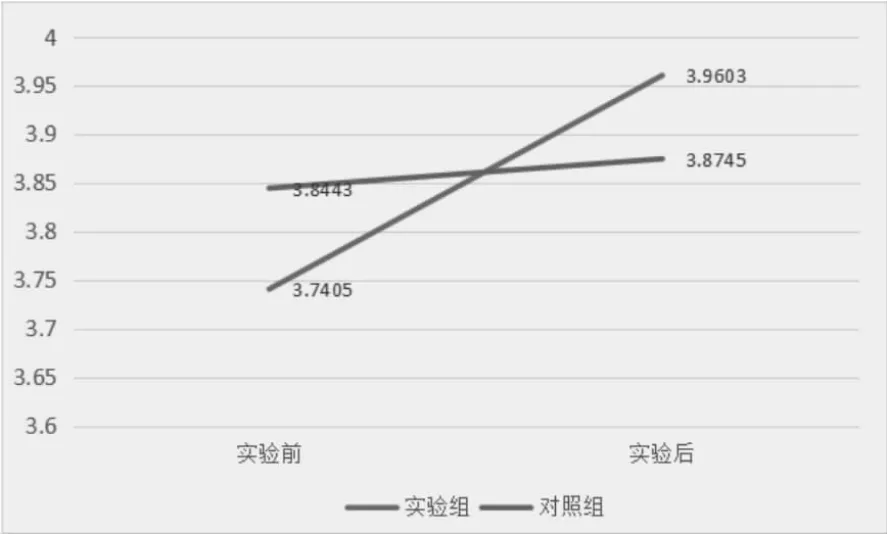

圖二 實驗前后兩組學生學習態度變化

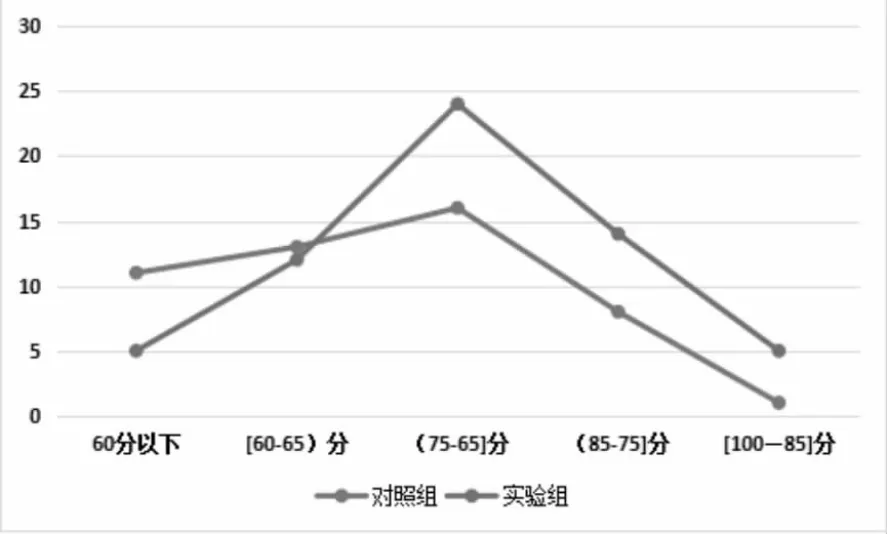

圖三 實驗組與對照組期末成績分布

通過表4可以看出,實驗前兩組學生學習態度的差異不大,實驗組=3.7405,對照組=3.8443。實驗后,實驗組學生學習的態度有明顯變化(=3.7405變成=3.9603,P<0.05,詳見圖2),而對照組學生的學習態度沒有明顯變化。由此可以得出,SCH-SPOC創新教學模式在提高學生《體育社會學》課程學習態度方面的效果很顯著。另通過訪談得知,實驗組的學生們雖然學習任務比較多,但是,大部分學生都覺得很有成就感,學有所樂。

4.2 實驗組與對照組教學成績對比分析

《體育社會學》課程教學過程中共有三份作業,分別是單元測試一、單元測試二和小論文,在成績構成中評定占30%,單元測試一、單元測試二和小論文各占10%。

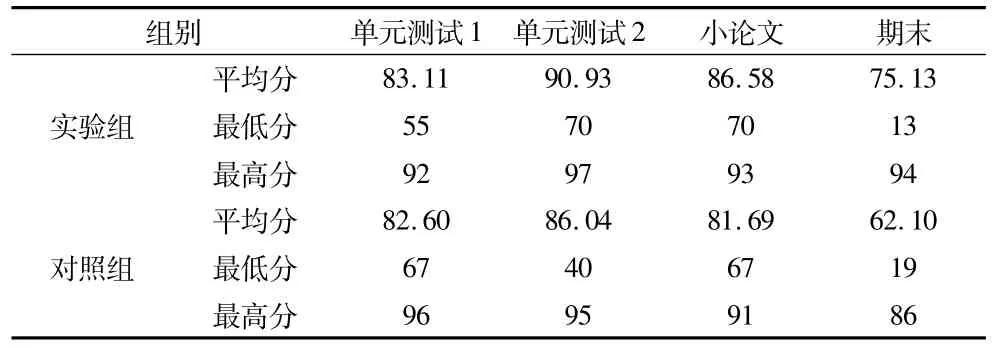

4.2.1 作業:單元測試的對比分析

單元測試主要是考查學生一段時間課本知識掌握情況,其中單元測試一是從課本緒論到課本第四章,涉及教學內容的宏觀層面較多,理論知識點較多,要求理解并掌握;單元測試二是第五章到第十四章,主要包括教學內容的中觀層面和微觀層面。對照組的平均分分別是82.60分和86.04分,實驗組的平均分分別是83.11分和90.93分,兩組掌握情況不同但是差異較小,說明基本知識和基本理論的識記掌握還可以,詳見表4。

表4 實驗組與對照組教學成績對比分析

4.2.2 作業:小論文的對比分析

小論文則是考查學生分析解決問題的能力,題目是結合當前最熱門的體育社會話題進行分析,探索熱門話題的成因、背景。對照組題目為“如何看待運動APP,微信運動記錄你一天邁出多少步?用體育運動中社會互動的社會功能來解釋這一現象。”,實驗組題目為“我國優秀運動員孫楊興奮劑事件的始末,用體育制度的功能這一理論來解釋這一現象。”這兩個題目都需要學生用所學的基本理論知識分析體育社會現象。

實驗組和對照組小論文的成績正態性檢驗的值均大于0.05,采用兩獨立樣本T檢驗方法進行分析。(詳見表5)由表5可知,T值是4.439,P值為0.000,P<0.05,所以實驗組和對照組的小論文成績有顯著性差異。

表5 實驗組與對照組小論文成績比較

為了進一步驗證這一結論,對兩組小論文成績的平均分做了比較,結果如表4,兩組的平均分相差近5分,充分說明了實驗組學生的創新實踐和動手操作能力優于對照組學生。

從批閱小論文的情況看,對照組大部分學生的小論文的寫作更多的是模仿課本知識,結合實際和其他人文學科的先有知識不足,對體育運動中社會互動的社會功能沒有深刻理解,根據課本知識泛泛而談。實驗組的學生因為自主學習形成的動手操作和創新實踐的能力較強,作業完成的質量都較高,既能把孫楊興奮劑事件的始末,又能從體育制度具備的行為導向、社會整合、傳遞與創造文化三方面功能來分析這一事件,體育制度既能約束個體也能約束組織,由此散發出來的信息既可以是正能量也可以起反作用,學生們的作業雖不能面面俱到,但也能抓住問題的精髓去分析。

4.2.3 期末成績對比分析

4.2.3.1 期末整體成績分布

由下圖可知,兩組期末考試成績均成正態分布,對照組的不及格率高于實驗組,而優秀率、良好率和合格率又都低于實驗組,《體育社會學》SCH-SPOC教學模式整體學生成績都有所提高,其教學效果也是顯而易見的。

4.2.3.2 期末總成績的對比分析

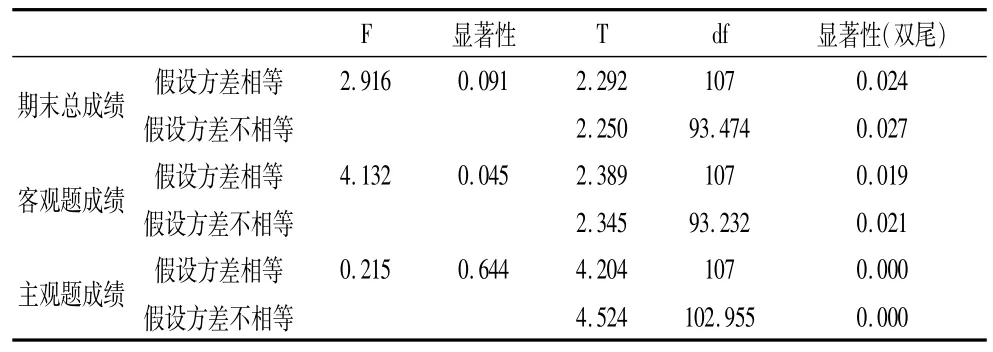

實驗組和對照組期末總成績服從正態分布,采用兩獨立樣本T檢驗方法進行分析。(詳見表6)

表6 實驗組與對照組期末成績T檢驗

由表6可知,T值是2.292,P值為0.024,P<0.05,所以實驗組和對照組的期末成績有顯著性差異,由此可見SCHSPOC教學模式下的教學效果較為明顯。為了進一步驗證這一結論,對兩組期末成績的平均分做了比較,結果如表4,實驗組平均分75.13分,對照組平均分62.10分;實驗組期末成績比對照組的平均分高13.03分,實驗組整體的成績都優于對照組。

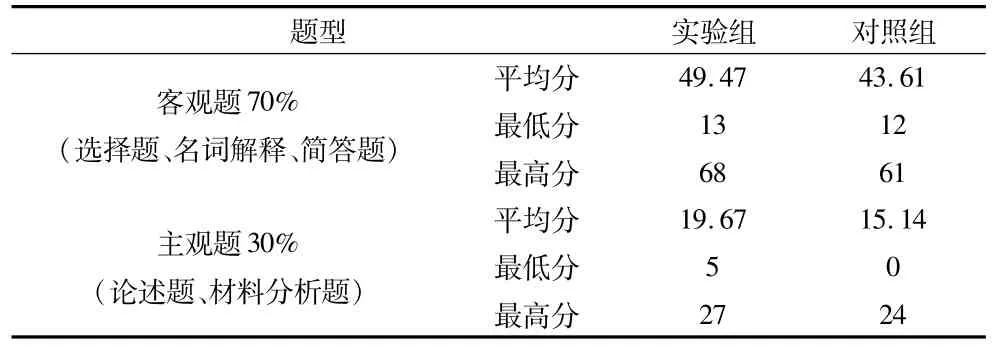

4.2.3.3 實期末試卷主、客觀題型成績的對比分析

《體育社會學》主卷共設五個題型,客觀題包括選擇題、名詞解釋和簡答題,占總成績的70%,難度系數為0.78。主觀題包括論述題和材料分析題,占總成績的30%,難度系數為0.85。由表6可知,所以實驗組和對照組的客觀題、主觀題成績都有顯著性差異,說明《體育社會學》SCH-SPOC教學模式下的學生們不僅對體育社會學的基本知識和基本理論的掌握更加扎實了,還提高了實踐動手能力,能應用基本理論對體育社會現象進行條理地分析和探究。為了進一步驗證這一結論,對兩組客觀題、主觀題成績的平均分做了比較,結果如表7,實驗組比對照組的成績都高,客觀題差距5.86分,主觀題差距4.53分。由此可見SCH-SPOC教學模式的教學效果十分明顯。

表7 實驗組與對照組主客觀題型成績對比分析

5 小結

實驗研究表明,《體育社會學》應用SCH-SPOC教學模式的教學效果明顯優于傳統的教學模式。從學生的平時成績(出勤、學習筆記以及學習態度),副卷成績(單元測試和小論文)以及期末考試的成績對比分析來看,實驗組的各項指標均高于對照組。SCH-SPOC教學模式下學生整體學習能力提高,不僅對體育社會學的基本知識和基本理論的掌握更加扎實了,還提高了實踐動手能力,能應用基本理論對體育社會現象進行條理地分析和探究。