政治儀式與政治認同:蘇區時期的群眾大會

張宏卿 李博懿

提要:儀式與認同是政治生活的重要組成部分。革命年代的群眾大會,由于其較為獨到的動員形式、內容呈現與認同效果而頗受處于弱勢境況的中國共產黨人的青睞。大致來說,蘇區時期的群眾大會通過以下三種途徑獲取廣大民眾的政治認同:一是基層蘇維埃政權是群眾大會的產物,讓絕大部分民眾覺得這是“自己的政權”;二是民眾在群眾大會中的歸屬感與劇場化,會議進程中所體現的儀式、程序與步驟彰顯出蘇維埃的權力位次,深化群體歸屬下的權威認同;三是群眾大會特別是公審型或節慶型的群眾大會中敵對勢力的突顯與強化,極大地提升了民眾對蘇維埃政權的政治認同。

政治儀式是政治生活的一個重要組成部分,一般來說,它具有兩個功能:一是體現與強化政治權力的權威性,二是顯示與提升政治生活的公共性面向。從這兩個基本功能也可以看出,政治認同也理所當然地成為政治儀式所追求的一個核心效果。政治儀式中所承載的政治認同目標,也進一步使得政治儀式具有設計性、象征性、表演性、程式化等特征。政治儀式形式多樣,但就塑造政治認同而言,主要是通過三種方式實現的:第一種是權力來源的神圣化,第二種是權力位次的明晰化,第三種是區別與他者的關系以及對立關系的強化。由此可見,從以上政治認同塑造的三種實現方式來考察蘇維埃時期的群眾大會,是一個絕佳視角。

中國共產黨領導的這場近代中國革命,是蘇俄的相關革命理論與中國實際相結合的產物,“群眾”“階級”“革命”,在這場革命的歷史進程中毫無疑義地成為高頻率的詞匯。早在1922年7月,中共二大指出:我們共產黨,不是“知識者所組織的馬克思學會”,也不是“少數共產主義者離開群眾之空想的革命團體”……黨的一切運動必須深入到廣大的群眾里面去。(1)《關于共產黨的組織章程決議案》(1922年7月),中央檔案館編:《中共中央文件選集》第1冊,中共中央黨校出版社1989年版,第90頁。1925年的五大議決案進一步強調:“中國革命運動的將來命運,全看中國共產黨會不會組織群眾,引導群眾。”(2)《組織問題議決案》(1925年10月),《中共中央文件選集》第1冊,第472頁。

總的來說,蘇區時期的群眾大會,與蘇維埃革命歷史進程中的許多重要歷史人物、重大事件、重要歷史節點息息相關,是革命年代基層蘇維埃工作的一個重要方式,也解決了許多具體而又實際的問題。已有的研究成果也集中在這一層面上,基本上是把群眾大會當作中國共產黨基層工作的方法或民眾動員的一種方式來研究。但本文擬從政治儀式與政治認同的歷史政治學視角對其進行梳理與分析,企望揭示這種運動式治理、會議政治與群體心理之間的磨合與互動,嘗試以革命年代的群眾大會為主題,把傳播學、政治學、心理學與人類學的相關理論與方法帶入中共黨史的研究。

一、基層蘇維埃政權:群眾大會的產物

蘇維埃,俄語意即“代表會議”或“委員會”,它起源于1905年俄國革命,是一種工人和農民的民主形式,其代表可以隨時選舉并隨時更換,暗含著巴黎公社式的政權形式。十月革命以后,蘇維埃成為俄國新型政權的標志,城市和鄉村的最基本生產單位都有蘇維埃,蘇維埃在共產黨的領導下,不僅可以立法,還可以直接派生行政機構。列寧對“群眾大會”曾有這樣一段論述:

資產者、孟什維克和新生活派嘲笑“開群眾大會”的辦法,更常常惡意地指謫“群眾大會”。認為這里只是混亂現象、無謂之舉和小私有者利己主義的沖動。可是,不舉行群眾大會,則被壓迫群眾永遠也不能由剝削者強調他們遵守的紀律,轉到自愿的和自覺的紀律……應該學會將勞動群眾舉行群眾大會的這種洶涌澎湃的春風泛濫一切阻礙的民主精神,與在工作時間為實行鐵的紀律,及在工作中絕對服從蘇維埃領導者一個意志的精神聯成一氣。(3)《蘇維埃政權的當前任務》,《列寧文選》第2卷,人民出版社1954年版,第400—401頁。

正是據于此,早期以俄為師的中共在相關文獻中都體現出了民權、民選等取向。如1927年8月9日中共中央在給湖南省委的信中指出,暴動成功后臨時革命政府的“口號上則為‘民選革命政府’‘真正平民的民權政治’”(4)《中共中央臨時政治局關于湖南省工作的決議》(1927年8月9日),中共中央文獻研究室、中央檔案館編:《建黨以來重要文獻選編》第4冊,中央文獻出版社2011年版,第452頁。。1927年9月,江西省革命委員會發布的行動綱領指出:“一切政權屬于工人農民及一切革命的平民”,“實行工人農民及一切革命平民之普遍選舉制”(5)《江西省革命委員會行動政綱》(1927年9月),江西省檔案館、中共江西省委黨校黨史教研室編:《中央革命根據地史料選編》下,江西人民出版社1982年版,第1頁。。而且中共強調,黨的任務也是“由下而上,建立蘇維埃的群眾政權組織”(6)《中共閩西第一次代表大會之政治決議案》(1929年7月),《中共中央文件選集》第5冊,中共中央黨校出版社1989年版,第716頁。。1927年11月,中共江西省委頒布的《蘇維埃臨時組織法》中規定,鄉村蘇維埃不設主席團,代表大會或全體大會則每三個月召開一次。1929年11月,《特委通告第十四號——中共閩西特委第一次擴大會議關于蘇維埃工作問題的決議》提出:“自鄉區一直到閩西工農代表大會的代表,必須遵照選舉法必須由群眾大會選舉出來。”

同時,群眾工作也是紅軍部隊的主要任務。如1929年4月,剛下井岡山到達瑞金的紅四軍就深深體會到了“紅軍不是一個單純打戰的東西,他的主要作用是發動群眾,打戰僅是一種手段。并且打戰的時間與做群眾工作的時間乃是一與十之比。”(7)《前委致中央的信》(1929年4月5日),《中央革命根據地史料選編》中,第72—73頁。

總的說來,從文本理念上來看,中國共產黨蘇維埃運動時期出臺的相關文件,強調的是政權的基層化、平民化;從客觀事實上來說,群眾大會則直接成為基層蘇維埃政權的“接生婆”。

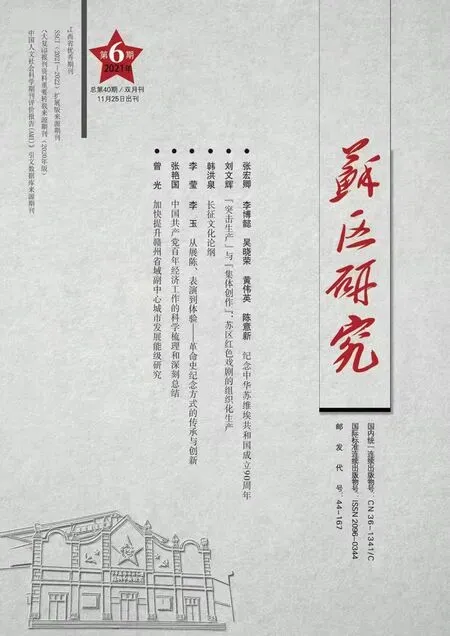

圖1 蘇維埃政府組織系統圖

蘇維埃政府的組織系統是省—縣—區—鄉—村,這些蘇維埃政府的產生,村、鄉都是經過群眾大會的(據《江西蘇區中共省委工作總結報告》記載,江西全省15個縣,共有162個區、1163個鄉);區、縣有經過群眾大會的,有經過代表大會的,也有黨指定的;甚至個別省級蘇維埃政權也是經過群眾大會產生的,如1930年春,閩北蘇區崇安的《選舉法》明文規定,鄉、區、縣三級選舉都應召開群眾大會。1930年10月紅軍占領吉安后,召開的有10萬人參加的群眾大會上產生了江西省蘇維埃政權。《川陜省蘇維埃組織法》規定:村蘇維埃由全村群眾大會選舉出來,鄉蘇維埃由全鄉群眾大會或村代表大會選舉出來。實際執行中,村、鄉兩級蘇維埃一般都是由村、鄉兩級群眾大會直接選舉,部分區蘇維埃首次建立政權時,也是召開群眾大會直接選舉。1933年1月15日,南江縣大河區召開第一次工農兵代表大會,23名代表和300名群眾一起選舉出了大河區蘇維埃政府。不僅如此,長赤縣的新場區蘇維埃、和平鄉蘇維埃、鳳儀鄉蘇維埃、東坡鄉蘇維埃、黑灘鄉蘇維埃等,都是在1933年5月召開了300人左右的群眾大會,直接選出了蘇維埃政府。(8)四川省老區建設促進會、中共四川省委黨史研究室編:《川陜蘇區·總卷》,四川人民出版社2012年版,第231頁。在長征途中,中國共產黨也經常沿用群眾大會誕生蘇維埃政權的模式,如1934年11月,袁國平所在的紅十六團召開了有3000余人參加的群眾大會,成立了宜章縣蘇維埃政府。甚至在一些蘇區,其工農監察機構也是由群眾大會產生的。如1931年7月頒布的《鄂豫皖蘇維埃政府工農監察委員會條例》第3點就規定:各縣、區、鄉蘇維埃政府都成立工農監委會,監委會的人數,根據當地情形,由縣、區、鄉代表大會(鄉蘇最好是召開群眾大會)酌量決定。

事實上,群眾大會作為中國共產黨擴大其政治認同的一個重要載體,伴隨著蘇維埃時期重要活動的始終。趙品三回憶:只要是一支獨立行動的革命隊伍,每逢打了勝仗,進一城,占一鎮,總要召開群眾大會、祝捷大會,演幾臺話劇。(9)趙品三:《回憶中央革命根據地的話劇工作》,《中央蘇區文藝叢書》編委會編:《中央蘇區文藝史料集》,長江文藝出版社2017年版,第322頁。1928年2月21日,寧岡礱市召開全縣萬人群眾大會,宣告縣工農兵政府的成立。毛澤東在會上指出:“人民群眾用槍桿子推翻了舊政權,建立工農兵自己的政府,這是一件了不起的大事。”(10)中共中央文獻研究室編:《毛澤東年譜(1893—1949)》上,中央文獻出版社1993年版,第235頁。1929年6月1日,彭德懷、滕代遠率紅五軍攻占廣東南雄后,在下武廟大門坪榕樹下召開群眾大會。1930年4月1日,毛澤東、朱德率紅四軍攻占南雄后,也在此召開群眾大會。(11)中共廣東省委黨史研究室、韶關市史志辦公室編:《廣東省革命遺址通覽·韶關市》,廣東人民出版社2016年版,第108頁。即便在紅軍長征途中,召開群眾大會也是中國共產黨增強其民眾認同的一個重要形式。如1934年12月,中央紅軍在黎平召開了有400余人參加的群眾大會,分發土豪浮財。

作為以勞苦大眾為主體的蘇維埃革命,其中的一個較為顯著的特點是集體行動的激情與勇氣,而群眾大會是一個絕佳的載體。作為權力最為集中的載體——國家政權在群眾大會上的誕生,也充分體現出蘇維埃革命的民權指向。而政權的建立及隨后實施的一系列舉措,進一步強化了群眾大會的場面與儀式感。如1933年江西省頒布的《教育工作計劃大綱》對俱樂部的房舍提出了這樣的具體要求:“利用祠堂或沒收土豪的房屋,其中至少能容一百人的大廳,用來做群眾大會的會場。”

二、歸屬感與劇場化:群眾大會中權力位次的彰顯

政治權力是有等級層次的,下級要服從和忠誠于上級,民眾要忠誠于國家。為了顯示和強化這種權力位次,一些政治儀式就被設計出來,比如委任儀式、入籍儀式、升旗儀式、閱兵儀式等。而對普通民眾而言,關鍵是能與相關政權及集體實現共情。群眾大會的不少儀式正是實現個人與國家政權之間互動的載體,這些儀式營造出莊嚴神圣的氛圍,激發參加者的情緒,形成深刻的記憶,將個人與國家、上級的關系相聯接并具歸屬感與情感化的指向。

首先,場面與儀式,可以說是群眾大會兩個顯性的特征,也是權力位次體現的絕佳形式。“革命是對未來的、自由的‘集體創作’,也是‘儀式的集合’。”(12)A·-C·Decoufle著,賴金男譯:《革命社會學》,臺灣遠流出版事業股份有限公司1989年版,第59頁。就革命動員而言,“儀式滿足了重要的組織需求,它在神秘化現實權力關系的同時,還為這種關系提供了合法性,即便在明顯缺乏共識的地方它也能夠促成團結,它還幫助人們以某種方式構想他們的政治世界。在某些方面,比起建立已久的政治組織和政權,儀式對于革命運動和革命政權更加重要”(13)[美]大衛·科澤著,王海洲譯:《儀式、政治與權力》,江蘇人民出版社2015年版,第175頁。。

為了增強群眾大會的場面感,動員更多的人員參加并讓其感受到大會的意義所在,會前的動員就成為必不可少的一項工作。黨的相關文獻中提出:“開群眾會,事前要有充分準備,每一個政治鼓動,必要適合群眾的要求,聯系群眾本身的利益,說話要簡單明了,多帶鼓動的作用。”(14)《中央人民委員會緊急決議——關于戰爭動員和工作方式》(1932年11月29日),《中央革命根據地史料選編》中,第660頁。在福建蘇區,中共一再強調:“開群眾大會是黨爭取群眾、教育群眾最好的機會,閩西過去對于群眾大會的召集,不是為的這樣,而只是照例湊熱鬧。開會之前,不普遍的加緊宣傳鼓動,使群眾了解大會之意義,開會時對于會場的布置,群眾的組織,時間的安排等等,都沒有充分注意。”(15)《中共閩西黨第二次代表大會政治任務決議案》(1930年7月30日),《中央革命根據地史料選編》中,第215—216頁。召開群眾大會的詳細的準備工作(包括時間、空間、情緒、儀式等內容),在中共文獻中都有較為詳盡的說明。這種場面更是一般聚會無法企及的,如1930年在劉作撫的報告中所提到的,“永新承召集了五萬武裝的檢閱,群眾大會的紀律秩序很好……蓮花也召集全縣三萬以上的武裝檢閱大會”(16)《贛西南劉作撫同志(給中央的綜合性)報告》(1930年7月22日),《中央革命根據地史料選編》上,第236頁。。

出于場面與儀式的需要,開會前的奏樂必不可少。如每當紅軍新戰士上前線,鄉蘇維埃政府就召開全鄉群眾大會,熱烈歡送。少年兒童列隊歡唱:“鼓聲冬冬,紅旗飄飄,戰士們好威武!我們在此立正敬禮,唱歌來歡送。祝你們前方去,粉碎敵人大舉‘圍攻’!祝你們前方去,粉碎敵人大舉‘圍攻’!瞄準了放,放!放!放!勇敢地沖,沖!沖!沖!殺敵人,殺!殺!殺!革命勝利樂融融!”(17)戴鏡元:《暫別了,可愛的中央蘇區》,中共中央黨史研究室編:《紅軍長征紀實叢書·紅一方面軍卷(1)》,中共黨史出版社2016年版,第405頁。至于開群眾大會的具體步驟,在1929年10月紅四軍印發的《宣傳須知》中有很詳細的說明。中共早期的相關宣傳文獻中,不僅把群眾大會與標語、口號、演新劇、刊物等一起作為紅軍時代有效宣傳的11種方式,而且對作為宣傳方式的“群眾大會”的宣傳技術做了詳細的“八步法”的程序說明。(18)“八步法”如下:①先派人擇定地點,預備講演臺及各種應備的設備;②事先須貼布告,定何時何地開會;③派所有宣傳隊出發,于開會前到各地號召群眾,或打鑼或吹號,或用留聲機來號召群眾均可;④預備議程及應通告之提案并擬定幾個切合實際的口號;⑤準備講演人,講題要先規定并通知;⑥盡可能的找當地懂得普通話的人做翻譯;⑦臺上不要多人上去,要留人在臺下招呼;⑧散會后,宜進行個人談話,征求群眾意見,并選擇先進勇敢分子介紹入黨。(詳見中共龍巖地委黨史資料征集領導小組、龍巖地區行政公署文物管理委員會編:《閩西革命史文獻資料》第2輯,內部發行,1982年版,第279頁。)

此外,值得一提的是,群眾大會召開的地點經常是選取在有一定儀式感的空間場所,如祠堂、教堂以及以革命領袖名字命名的廣場(或者是公園、學校)等等。1932年4月15日,福建上杭縣各群眾團體召集紀念“四一五”和慶祝紅軍克復龍巖大會,會場是選在有象征性意義的列寧場,到會群眾七八千人,會場布置得莊嚴燦爛,革命的旗幟標語觸目皆是。(19)《上杭縣工農群眾紀念“四一五”和慶祝克復龍巖大會盛志》,《紅色中華》1932年4月21日,第5版。第五次反“圍剿”在閩的最后一戰——松毛嶺戰役期間,1934年9月30日,紅九軍在鐘屋村觀壽公祠堂門前大草坪上召開告別群眾大會。參加了長征的老紅軍盧繼光回憶道:“紅軍進城的第二天,就通知群眾到天主堂去開會,當時去參加開會的大約有二三百人。我也去參加了,天主堂院子里擠滿了人。”(20)盧繼光:《紅軍在天主堂召開群眾大會》,黔南布依族苗族自治州史志編纂委員會辦公室編:《黔南布依族苗族自治州黨史資料匯編(1) 紅軍在黔南》,內部發行,1983年版,第179頁。有時群眾大會的會場布置得如同中國傳統春節一樣富有儀式感,要貼上一副楹聯,如1928年4月,毛澤東為在湖南桂東縣沙田圩召開的群眾大會撰寫了一副對聯:舊世界打得落花流水,新社會建設燦爛光明。

其次,群眾大會召開的基本程序與步驟,在一定意義上是權力位次的集中指向。蘇區時期,不少根據地的主要領導人都撰寫了有關基層蘇維埃工作的相關文件。在這部分文章中,群眾大會的程序與步驟成為其中的一個核心議題。如中央革命根據地,1934年4月,毛澤東在《鄉蘇怎樣工作?》一文中明確指出:“群眾大會,是極能夠教育群眾、動員群眾執行蘇維埃任務,提高群眾斗爭情緒的,應該把它看作一種重要的動員與教育群眾的方法……怎樣推動各代表邀集大多數群眾到會,會場上報告些什么,怎樣引導群眾發表意見,都要在村的代表會議上預先商量好。”(21)《鄉蘇怎樣工作?》(1934年4月10日),《毛澤東文集》第1卷,人民出版社1993年版,第353頁。在閩浙贛革命根據地,1933年5月,方志敏撰寫了《怎樣做鄉蘇維埃工作》一文,對群眾大會召開的步驟更是做了細致的說明,其中開會的條文具體要求是10個步驟:“①宣布開會,②公推主席(或主席團),③主席報告開會意義,④某某某報告某某某問題,⑤討論,⑥結論,⑦唱歌,⑧高呼口號,⑨游藝,⑩散會。”方志敏特別強調:“在報告或演說中,說到重要或很精彩的地方,全場群眾應鼓掌或呼口號務使會場空氣十分熱烈,極度緊張。”(22)《怎樣做鄉蘇維埃工作》(1933年5月28日),《方志敏文集》,人民出版社2012年版,第418—419頁。紅軍到達陜北之后,群眾大會的這一流程也得以承繼。如1936年9月,在定邊的歡迎紅二、四方面軍北上的群眾大會,其流程頗具典型性:開會前的動員(懸掛大字標語的大街,布滿小旗的商店,情緒高漲的民眾)、開會典禮(軍民歡迎的歌曲、演說大會)、晚會、提燈大會等等。(23)《定邊歡迎二四方面軍北上的群眾大會》,《紅色中華》1936年9月3日,第2版。這些召開群眾大會的程序與步驟,隱喻著領導人物與權力的架構,推動著民眾的認同與參與。

最后,群眾大會儼然一場盛大的集體性演出,其召開地點、到會人數、表演形式、程序步驟與互動效果等,呈現出明顯的戲劇化特征,在這一系列的活動內容中彰顯著權力的來源與大眾的政治認同。有的地方在群眾大會會場上放置一塊寫著“中國共產黨報名處”大門板,(24)中共巴中市紀律檢查委員會等編寫:《巴山星火——川陜蘇區黨群關系紀實》,四川人民出版社2017年版,第14頁。則在一定意義上是檢測這場群眾大會認同效果的“晴雨表”。1930年,贛西南特委巡視員張懷萬在其給中央的工作匯報中熱情地描述了蘇區既是“節日”式又具常態化的群眾大會場景:“群眾大會在贛西成了經常的工作。每月中至少有四五次大的示威游行,如攻吉、反帝、分土地、成立各級蘇維埃、慶祝新年(陰陽歷都舉行)、歡迎紅軍、祝捷、慰勞紅軍、追悼死難者、追悼陣亡戰士、成立各軍或團、出征等類,不能計其次數。每次各鄉區分別舉行,人數輒在一、二萬,少亦數千,到會群眾無論男婦老幼,盡數武裝,紅旗蔽天,呼聲雷動,空氣極熱烈。陽歷過年和慶祝贛西蘇維埃建立,群眾大會各地都至三天之久,所有赤區的群眾都到齊了。演劇、耍龍燈,較武漢政府時代兩湖的新年和祝捷尤為熱鬧。”(25)《張懷萬巡視贛西南報告》(1930年4月5日),《中央革命根據地史料選編》上,第189頁。1933年在福建汀州召開的一場群眾大會更具典型性,堪稱模板:

汀州市大浦區,在紅軍連續不斷的獲得偉大勝利中,特于四月一日在列寧公園開慶祝紅軍勝利大會,計到工農群眾二萬余人,赤衛軍,少先隊,兒童團,模范營,模范少隊都手持武器,雄赳赳的表現著他們是革命戰爭中的強壯勇敢的戰斗員,和他們為蘇維埃政權奮斗到底的決心。下午二時許會場空氣更形緊張,因為白軍師長陳時驥等五個國民黨的狗官都解來了。主席宣布開會后,主席團向代表便報告紅軍勝利消息,用萬分刺激性的話,鼓動群眾,使聽者的熱血都為之沸騰。接著是白軍師長等向工農群眾招供他們屠殺和搶劫工農群眾壓迫士兵克扣軍餉勾結帝國主義等罪狀,一時,“打倒國民黨”“打倒壓迫士兵,屠殺工農群眾的軍閥”“共產黨萬歲”等口號一陣陣的隨著緊張的空氣,由群眾中喧騰起來。閉會后,國民黨的狗軍官就帶〔戴〕著高帽子在街上游行,沿途群眾爭相觀看,擁擠得水泄不通,異口同聲地說“紅軍真厲害把師長都活捉來了!”晚上表演新劇,盛極一時。(26)《帶〔戴〕高帽子的又在汀州街上游行》,《紅色中華》1933年4月8日,第4版。

三、對立關系的強化:群眾大會中認同感的提升

埃里克·霍弗說:“群眾運動不需要相信有上帝,卻不能不相信有魔鬼……共同的仇恨可以凝聚最異質的成分……一如最理想的神應該是無所不能和無所不在,最理想的魔鬼也是如此。”(27)[美]埃里克·霍弗著,梁永安譯:《狂熱分子 群眾運動圣經》,廣西師范大學出版社2008年版,第120—122頁。辨別與他者的差別,甚至對立關系,可以強化一個政治共同體的內部團結和凝聚力,從而提高政治認同感。現代民族國家作為基本的政治組織單位普遍化后,區別與他者的關系變得更加自覺主動,民族、宗教、歷史人物以及以戰爭為代表的重大事件等都成為構建政治儀式的資源,并通過國家節日等方式固定下來。不時舉行的群眾大會,喚起人們的歷史記憶,激發他們的自豪感或者屈辱感,規律性地影響著人們的生活,并一次又一次地強化著這種認同。

群眾大會的基本類型大致包括政權(或軍隊)成立大會、軍事勝利的慶祝大會、公審(或訴苦)大會、節日慶典的群眾大會等類型,而其中的公審(訴苦)大會與節慶大會,由于其中所特有的“共同體的認同感”與“對立面的仇視感”等特質,一直頗受蘇維埃運動時期中國共產黨人的青睞。如一代偉人毛澤東就是運用群眾大會塑造認同感的成功者。綜觀毛澤東的一生,有兩件事情與政治認同的塑造緊密相連:一是調查研究,二是群眾大會。1928年1月16日,毛澤東在遂川草林圩利用農村趕集的習俗,在圩場召開群眾大會,“宣講保護中小商人政策的具體內容,說連商人的一顆紅棗都不能動”(28)《毛澤東年譜(1893—1949)》上,第231頁。。1928年3月19日,毛澤東在湖南酃縣中村召開3000余人參加的軍民訴苦大會,號召軍民團結起來打土豪、建政權、分田地。1929年3月12日,朱毛率部進入福建長汀四都鎮,毛澤東逢墟在墟場召開群眾大會,號召打土豪、分田地。1929年3月15日,在長汀城的群眾大會上,紅四軍將沒收的郭鳳鳴等軍閥的糧食、衣物分給到會群眾。

公審(訴苦)大會由于對立面的塑造,一直都是形成共同體的一種非常迅速而又有效的途徑。從政治儀式與政治認同的視角來考察蘇區時期的公審或訴苦大會,最為核心的一點就是,由于敵對勢力具象化,個人、群體、國家政權之間實現了一定意義上的“共情”。在這里,具象化的敵對勢力有被俘的國民黨高級將領,如在第一次反“圍剿”中被俘的、在吉安東固萬人公審大會上被憤怒的群眾所殺害的國民黨前線總指揮張輝瓚;1933年6月25日,紅四方面軍于新場壩召開兩千余眾的群眾大會,公審被俘的敵第一旅旅長陳玉清,第十旅旅長楊杰、副旅長賴松山,第五師第三十團團長白正剛、第二十五團團長陳玉山、第二十六團團長何占云等;也有妨礙老百姓日常生活的不良分子,如在安徽霍邱縣二區,群眾組織將吸鴉片煙、聚賭抽頭、放高利貸的閻德成的罪行報告保衛局,查證核實后,召開群眾大會將其“公開處決”(29)齊霽:《中國共產黨禁毒史》,上海社會科學院出版社2017年版,第30頁。。

此外,蘇區政府還在群眾大會上激發起民眾對嚴重影響其日常生活的土匪及無良分子的仇視,如1934年8月,澎湃縣群眾熱烈舉行武裝保護秋收擁護紅軍北上抗日的群眾大會,在講演中特別注意到揭破刀團匪的罪惡和欺騙,因此更加激起了群眾對刀團匪的仇恨。(30)《澎湃縣群眾熱烈舉行武裝保護秋收擁護紅軍北上抗日的群眾大會》,《紅色中華》1934年8月30日,第4版。湘贛蘇區“被驅逐的豪紳地主及反動家屬總數在5000人以上。后來敵人進攻時,其中有不少人脅迫一些難民到蘇區來搶東西,引起群眾的憤恨,被捉到的均被群眾大會處決了”(31)梅黎明編著:《井岡山斗爭時期的縣委機構——中國共產黨永新縣委》,中國發展出版社2015年版,第280頁。。1933年底,在興國縣鼎龍、城崗兩區還成立了婦女臨時審判會,召集群眾大會來審判頑固不歸隊的分子,并把其開小差的錯誤和頑固不歸隊的事實在群眾中揭發出來。(32)《戰爭動員中的革命婦女》,《紅色中華》1933年11月23日,第2版。有時為了達到一種高度一致的步調與認同,革命隊伍中的少數違紀分子也成為了群眾大會上的懲戒對象。如有一次,紅七軍來到凌云縣瑤族居住的地區,因天氣寒冷,有一位戰士拿了群眾茅草去烤火。軍部領導發現后,立即在群眾大會上宣布嚴肅處理,并向群眾賠禮道歉。(33)庚新順、黃志雄:《左右江革命根據地簡史》,廣西人民出版社2017年版,第95頁。此外,吊詭的是,有時對立面的妖魔化宣傳反而激發民眾好奇地參加當地舉行的群眾大會,以此進一步了解中國共產黨、工農紅軍的真實形象。陳毅在1929年給中央的一份報告中就寫到:“半日的時間必須召集一個群眾大會。群眾為了懂得紅軍這個怪物,及朱毛的儀容,常常是普遍的跑來參加這個大會。”(34)陳毅:《關于朱毛軍的歷史及其狀況的報告(節選)》(1929年9月1日),柯華主編:《中央蘇區宣傳工作史料選編》,中國發展出版社2018年版,第51頁。

節慶型的群眾大會,是中國共產黨能夠嫻熟運用的一種動員民眾、增加政治認同的方式,也是符合民眾心理、群眾喜聞樂道的一種活動參與形式。法國歷史學家莫娜·奧祖夫(Mona Ozouf)在《革命節日》一書中如是說:“無論革命節日負載了多少理性主義話語,節日里還是保存了真正古老的民間習俗……至少在無意識層面,革命的象征主義不像人們想象的那樣遠離農民傳統。”(35)[法]莫娜·奧祖夫著,劉北成譯:《革命節日》,商務印書館2012年版,第375頁。可以說,在此,革命話語、節慶氛圍、政治認同與大眾文化實現了一種悄無聲息的結合。

1933年6月30日,中央革命軍事委員會頒布《關于決定“八一”為中國工農紅軍成立紀念日》的命令,首個“八一”建軍節的紀念儀式如下:

7月30日晚,工農劇社在瑞金沙洲壩舉行盛大的文藝晚會。毛澤東作了中國工農紅軍發展史的報告,工農劇社演出話劇《誰的罪惡》。

8月1日,瑞金城南郊竹馬崗廣場上數十萬人的慶典大會。中革軍委主席項英等三位檢閱600多米長的紅軍隊列,接著是項英向大會致詞和宣讀紅軍戰士的誓詞。

總指揮林野發出授旗授勛章號令,中共中央局、中央政府、中華全國總工會代表向大會致詞。

閱兵典禮結束后,蘇區舉行聲勢浩大的節日示威游行,之后是破土興建紅軍烈士紀念塔、紅軍檢閱臺、公略亭、博生堡,悼念先烈,以慰英靈。(36)鄒書春:《蘇區首次“八一”建軍節紀念活動盛況》,《江西黨史研究》1988年第4期,第76頁。

革命年代,由于對立面的客觀存在,節慶型的群眾大會更多是一種通過將革命歷史進程中的相關人物與相關事件節日化的辦法,特別是對悲劇型事件的“紀念日化”,增強民眾對相關人物或相關群體的敵對與仇視感,從而對自身所處的境況產生一種油然而生的認同與榮耀。中華蘇維埃共和國時期的《勞動法》中規定休息時間的八個節日(37)1931年11月15日,中華蘇維埃第一次全國代表大會通過的《中華蘇維埃共和國勞動法》中的第五章“休息時間”一項中規定有以下八個節日:一月一日(新年節)、一月二十一日(世界革命的領袖列寧逝世紀念日)、二月七日(軍閥屠殺京漢路工人紀念日)、三月十八日(巴黎公社紀念日)、五月一日(國際勞動紀念日)、五月三十日(五卅慘案反帝紀念日)、十一月七日(蘇聯十月革命紀念日和中華蘇維埃共和國成立紀念日)、十二月十一日(廣州暴動紀念日)。(《中華蘇維埃共和國勞動法》(1931年11月),《建黨以來重要文獻選編》第8冊,第706頁),除了一月一日的新年之外,其他七個都與革命斗爭歷史或革命領袖有關。這從另一個層面上再次說明:具有清晰對立面、強化認同感功效的節慶型群眾大會,毫無疑義地成為革命年代塑造政治認同的一種重要載體。如蘇區文件中所提到的,紅色五月,發了一斗爭綱領,指示各地集中力量積極行動,召開群眾大會,如“反AB團第三黨改組派大會”“紅五月的各種紀念日”“慶祝全國蘇維埃區大會”“援助印度朝鮮革命”“赤衛隊檢閱大會”(38)《贛西南(特委)劉士奇(給中央的綜合)報告》(1930年10月7日),《中央革命根據地史料選編》上,第348頁。等等,這些都成為革命年代中國共產黨獲取政治認同的一種重要渠道。

結語

在塑造政治認同的具體進程中,群眾大會可以說體現了形式與內容的完美統一。在具體的實施效果層面,作為一種運動式的治理,它達到了常態下無法企及的一些目標。據于此,它在很大程度上成為革命年代中國共產黨實現民眾宣傳、贏得政治認同的首選方式。具體來說,群眾大會為民眾參與到公共事務中提供了政治舞臺,亦即為基層民眾的政治參與提供了最初的實習場所。更為重要的是,群眾大會召開的流程中所蘊含的心理、情感、認知的象征性活動,極大地滿足了廣大鄉民的心理預期與情感歸屬。基層的群眾大會也由于其足夠的前期準備工作,“劇情”的完整呈現,緊湊有序的結構,跌宕起伏的情緒,把原本較為邊緣化的鄉土社會通過一定的政治儀式帶進了政治場域,從而起到政治價值的宣揚和政治秩序的整合作用,實現凝聚共識、政治團結、立威樹信等政治認同之目的。當然,群眾大會中這種政治儀式帶來的政治認同的持久性、事實性與有效性,以及民眾參與的主動性,都有待于作進一步的細致考察。