雙層連續縫合法輔助子宮下段橫切口剖宮產應用于剖宮產產婦的效果

解素梅

(河南省寧陵縣人民醫院產一科 寧陵476700)

剖宮產是目前臨床產科常用術式,有助于產婦快速娩出胎兒,近年來隨著醫學水平的進步,剖宮產在臨床應用較為廣泛,且手術方式呈不斷進步發展趨勢[1]。子宮下段橫切口剖宮產術是臨床常用剖宮產術,但縫合方式與產后子宮切口瘢痕憩室形成有關[2]。單層連續縫合操作簡便,但易出現隆起感,增加憩室形成風險。雙層連續縫合可有效避免切口積液、積血,切口端對合更準確,有利于傷口愈合[3]。本研究旨在探討雙層連續縫合法輔助子宮下段橫切口剖宮產術應用于剖宮產產婦的效果。現報道如下:

1 資料和方法

1.1 一般資料 選取2017年10月~2018年10月收治的剖宮產產婦114例,按照隨機數字表法分為對照組和觀察組,各57例。對照組年齡23~34歲,平均年齡(27.65±2.12)歲;孕周37~41周,平均孕周(39.42±0.68)周;孕次1~4次,平均孕次(2.11±0.49)次。觀察組年齡24~35歲,平均年齡(28.34±2.08)歲;孕周38~41周,平均孕周(39.64±0.60)周;孕次1~4次,平均孕次(2.16±0.52)次。兩組基線資料(年齡、孕周、孕次)均衡可比(P>0.05)。本研究符合醫院醫學倫理委員會審核批準。

1.2 納入及排除標準 (1)納入標準:符合剖宮產手術指征;初次剖宮產;簽署知情同意書。(2)排除標準:合并凝血功能障礙;合并心、肝、腎嚴重功能障礙;合并免疫系統、血液系統疾病;存在手術禁忌證。

1.3 縫合方法 兩組均行子宮下段橫切口剖宮產術,取平臥位,采用椎管內聯合阻滯麻醉,常規消毒鋪巾,于恥骨聯合上2~3橫指處作橫切口(長度10~12 cm),切開各層腹壁,完全暴露子宮下段,剪開子宮膀胱反折腹膜,下推膀胱,作一長約2 cm橫切口于子宮漿肌層中央,吸凈羊水,于左右兩側方向弧形鈍性撕開子宮肌層(約10 cm),取出胎兒、胎盤,清理宮腔,縫合子宮切口。對照組采用單層連續縫合法,對齊子宮切口上下緣,采用1號可吸收線,于子宮切口左側5 mm處進針,穿透子宮全肌層,打結,連續橫行縫合肌層全層、漿膜層,距切緣1 cm,針距1.5 cm。觀察組采用雙層連續縫合法,第1層縫合:連續橫行縫合子宮切口肌層全層(采用1號可吸收線),距子宮內膜切緣1 cm,針距1.5 cm,避免縫入子宮內膜切緣于子宮切口,留線;第2層縫合:往返連續縫合淺肌層、子宮漿膜層,關閉膀胱反折腹膜,漿膜化子宮切口。兩組術后均給予無菌敷料覆蓋切口,并定期更換,術后1~3 d給予抗生素預防感染。

1.4 觀察指標(1)手術指標(術中出血量、手術時間)。(2)術后恢復情況(術后肛門排氣時間、術后惡露持續時間、住院時間)。(3)術后1年采用B超檢查盆腹腔粘連情況。重度粘連:膀胱、腹膜與子宮廣泛嚴重粘連,子宮與腸管粘連;輕度粘連:腹膜與腹壁粘連,子宮與腹膜粘連,部分網膜與子宮粘連;無粘連:未發生任何粘連。(4)術后隨訪1年,子宮切口瘢痕憩室發生情況。(5)切口并發癥(切口感染、切口血腫、切口滲液、線結反應或硬結)發生情況。

1.5 統計學方法 采用SPSS22.0軟件對數據進行分析,計數資料以率表示,行χ2檢驗,計量資料以(±s)表示,行t檢驗,等級資料采用Ridit分析,P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

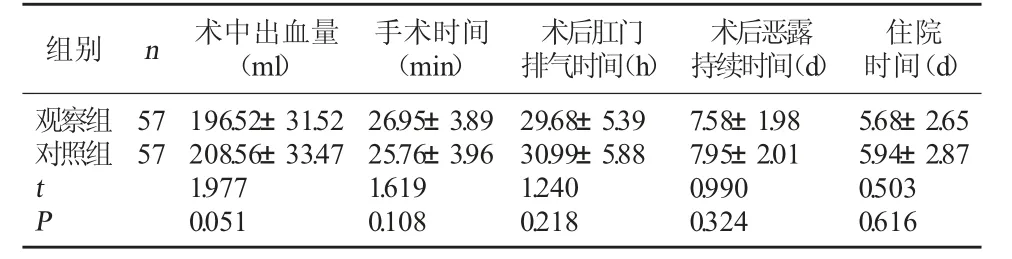

2.1 兩組手術指標、術后恢復情況比較 兩組術中出血量、手術時間、術后肛門排氣時間、住院時間、術后惡露持續時間比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

表1 兩組手術指標、術后恢復情況比較(±s)

表1 兩組手術指標、術后恢復情況比較(±s)

?

2.2 兩組子宮切口瘢痕憩室發生率比較 術后隨訪1年,觀察組脫落4例,對照組脫落5例。觀察組子宮切口瘢痕憩室發生率1.89%(1/53)低于對照組15.38%(8/52),差異有統計學意義(χ2=4.501,P=0.034)。

2.3 兩組盆腹腔粘連情況比較 術后隨訪1年,觀察組盆腔粘連情況優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組盆腹腔粘連情況比較[例(%)]

2.4 兩組切口并發癥發生情況比較 觀察組發生1例切口感染、1例切口滲液,對照組發生2例切口感染、1例切口血腫、3例切口滲液、3例線結反應或硬結。觀察組切口并發癥發生率3.77%(2/53)低于對照組17.31%(9/52),差異有統計學意義(χ2=5.126,P=0.024)。

3 討論

子宮切口瘢痕憩室是剖宮產術后常見并發癥,近年來發生率不斷升高,導致子宮不規則出血、經期延長、慢性盆腔疼痛,甚至不孕,嚴重影響女性健康及生活質量[4~5]。其中切口縫合方式是導致瘢痕憩室形成的重要因素。

有效縫合方式可對子宮內膜、肌層、漿膜進行準確對合、止血,有利于切口痊愈,塑形或重建臟器結構,改善預后。單層、雙層連續縫合均為剖宮產切口常用縫合方式,具有針距均勻的優點,對于平行或垂直切口可發揮良好止血作用;且縫線松緊適中,對血運影響較小。其中單層連續縫合為減少切口對合與積血,需縫合更緊密,增大張力,易遺留死腔,不利于愈合,增加瘢痕憩室、切口并發癥發生率。學者牛玉芳[6]研究結果顯示,雙層連續縫合方式可減少剖宮產產婦子宮切口瘢痕憩室形成。本研究結果顯示,觀察組子宮切口瘢痕憩室發生率低于對照組(P<0.05)。雙層連續縫合對肌層全層進行縫合,切口對合光滑平整,有利于子宮切緣血竇關閉,有效減少縫線對組織的刺激性,促進切口愈合,且能避免縫入子宮內膜切緣于子宮切口,預防局部組織增厚與重疊,避免因血液循環障礙導致的組織愈合不良與隆起,降低瘢痕憩室形成風險,改善瘢痕形成[7]。本研究結果顯示,觀察組盆腔粘連情況優于對照組(P<0.05)。雙層連續縫合法縫合膀胱反折腹膜,解剖關系層次清晰,子宮切口表面相對光滑,形成腹腔光滑面,發揮機械隔離作用,減少粘連發生。另外,觀察組切口并發癥發生率低于對照組(P<0.05)。雙層連續縫合中往返連續縫合淺肌層、子宮漿膜層,并漿膜化子宮切口,可預防術后發生粘連,降低切口并發癥發生率。醫師應加強縫合技術練習,縫合時密切注意縫線松緊度,針距大小,避免過緊或過密而影響血運。綜上所述,術中雙層連續縫合法輔助子宮下段橫切口剖宮產術應用于剖宮產產婦能降低產后子宮切口瘢痕憩室發生率,降低切口并發癥發生率。