早產兒營養及其配方奶粉研究進展

揭良,蘇米亞,賈宏信,陳文亮,齊曉彥

乳業生物技術國家重點實驗室,上海乳業生物工程技術研究中心,光明乳業股份有限公司乳業研究院(上海 200436)

早產嬰兒是指胎齡未滿37周出生的嬰兒。與足月嬰兒相比,早產兒易發生感染和功能障礙性腸炎,如壞死性小腸結腸炎、先天免疫系統和體內器官不成熟導致的易感性細菌感染等[1-2]。近10年來,早產兒的出生比例在世界范圍內增加,由于早產兒治療和管理的不斷完善,早產兒的存活率顯著提高,特別是極低體重的早產兒[3-5]。早產兒在出生頭幾周的營養缺陷可能與神經發育受限、生長缺陷、免疫和代謝紊亂有關[6-7]。同時,過高的營養攝入及過快的生長速度對早產兒長大后的體重和身體狀況可能產生一些長期不利影響[8]。研究發現,早產兒存活率雖增加,但是其身體機能缺陷的發生率卻并沒有降低。因此,早產兒的營養健康問題受到越來越多關注[9]。

母乳喂養是支持足月兒健康成長和發育的天然的最佳方式。但對于早產兒,母乳喂養也存在不足,特別是極低體重兒早產兒。母乳需要強化蛋白質和礦物質,尤其是鈣和磷攝入,以滿足早產兒適當體重、長度和骨骼生長[10-11]。但高蛋白攝入的嬰兒存在發生氮質血癥、高氨血癥和代謝性酸中毒導致增長失敗和神經發育不良的風險[12]。因此,對早產兒營養進行分析,梳理早產兒配方奶粉發展現狀,以期為早產兒配方粉開發和研究提供依據。

1 早產兒概述和營養需求

1.1 早產兒概述

胎齡在37周前的嬰兒稱為早產兒。早產兒多為低出生體重兒,其出生體重大部分在2 500 g以下[13]。大量文獻報道,早產兒的早產程度與出生相關的發病和死亡風險呈正相關[14-15]。早產兒全身臟器的發育不夠成熟,雖然消化道結構分化完成,但其胃容量小、胃腸動力發育不完善、胃酸及各種消化酶活性較低、消化吸收能力弱、黏膜屏障功能發育不成熟、免疫應答不完善,血中胃腸激素水平也明顯低于足月兒[16]。胎齡越小的早產兒發生喂養不耐受、消化功能紊亂和壞死性小腸結腸炎的風險越高。流行病學和臨床研究證實,早產兒出生時體重與成年后較高的高血壓、胰島素抵抗和2型糖尿病風險之間存在反比關系[17-18]。早產兒的出生比率在世界范圍內增加,比率從5%~18%不等[3-4,19-21]。在國內,每年約7.1%的早產兒出生[20]。在美國,早產兒的出生比例從1990年的10.5%增加到2010年的12.6%,增加了2.1個百分點[21]。隨著醫學技術的發展,早產兒存活率獲得穩定增長,早產嬰兒的營養問題變得尤為重要。

1.2 早產兒的營養需求

1.2.1 早產兒的三大宏量營養素需求

早產兒相比足月兒雖然只是在母體內時間短幾個星期,但大部分生長必需營養物質如礦物質和維生素都是在妊娠后期儲存[23]。早產兒缺少的妊娠后期的生長對于嬰兒來說至關重要,不僅是體重輕和身體各器官的發育及功能比足月兒新生兒差、很難順利適應外部環境等。早產兒缺少的妊娠后期,使其無法儲存足夠營養,比正常嬰兒需要更多營養以滿足其追趕足月兒生長[23]。早產兒需要的營養包括能量、蛋白質、脂肪、碳水化合物、礦物質、維生素及提供免疫因子的生物活性物質。

能量對于人體的所有重要功能都是必需的。營養能量來自主要來自碳水化合物、脂質和蛋白質(依次為17,37和17 kJ/g)。早產兒能量需求的計算方法可以結合身體成分的變化、營養素積集需要能量和胎兒的體重增加。早產兒腸內喂養達到正常生長速率的能量需求為400~540 kJ/kg(靜息消耗能量200 kJ/kg,活動消耗能量0~62 kJ/kg,體溫調節消耗能量20~40 kJ/kg,進食消耗能量40 kJ/kg,糞便損失能量10 kJ/kg,儲能103~144 kJ/kg)[24-25]。

1.2.1.1 蛋白質

蛋白質可提供各種氨基酸,這些氨基酸對人體的各項功能至關重要,也是人體重要蛋白質的組成部分。攝入量過低會導致肌肉萎縮和生長受限。早期攝入蛋白質不僅有助于減少早產兒體重、身高、頭圍低等問題,還能改善大腦神經元數量和樹突連接缺陷,改善后期行為和認知能力受限[26]。Imdad等發現補充均衡的蛋白質-能量使低出生體重早產兒患病率降低32%[27]。蛋白質攝入過多也是有害的,研究表明,高蛋白攝入與生長加快及肥胖風險增加相關[28]。研究表明早產兒能量攝入460~480 kJ/(kg·d)時,蛋白質適當的攝入量為3.5~4 g/(kg·d)。但超過4 g/(kg·d)的蛋白質攝入量并不能獨立增加瘦體重的增加[29]。

1.2.1.2 糖類

葡萄糖是體內大多數新陳代謝過程的主要能量來源,尤其對于早產兒的大腦和心臟[30]。葡萄糖(65%~70%)在大腦和心臟新陳代謝為氧化為二氧化碳,隨著胎齡的增加,大腦和心臟代謝的葡萄糖和葡萄糖代謝率都下降[30]。早產兒的葡萄糖利用率大約是足月兒的兩倍。體內葡萄糖代謝利用率與早產兒進入的總葡萄糖(內源性葡萄糖生成和腸內喂養的葡萄糖)平衡時20~25 g/(kg·d),此時葡萄糖的氧化作用最大化,其他營養物質的氧化作用減少。利用葡萄糖合成脂肪增加[31]。但早產兒飲食中直接葡萄糖的攝入通常會導致高血糖癥,并且可能導致肝臟、心臟和其他器官的炎癥損傷[8]。乳糖是人乳中的主要碳水化合物,腸乳糖酶將乳糖分解釋放等量的葡萄糖和半乳糖。人類胎兒的乳糖酶活性在妊娠晚期有所增加,因此與足月新生兒相比,早產兒的乳糖酶活性可能僅為正常水平的30%。早產兒乳糖酶活性降低可能會導致喂養不耐受,因此大多數早產兒配方奶粉將乳糖含量降低到人乳中的50%[32]。腸內乳糖酶的活性可以通過腸內喂養來誘導,特別是通過喂食母乳來誘導。人乳還含有多種其他低聚糖(如N-乙酰氨基葡萄糖、巖藻糖、唾液酸),有降低壞死性小腸結腸炎的發生率的功能[33]。

1.2.1.3 脂質

脂質提供大部分能量,并構成嬰幼兒體內的主要能量存儲。脂質是生長,視覺和神經發育,以及長期健康的主要決定因素。因此在生命早期選擇飲食中的脂質供應被認為非常重要。早產兒對脂肪吸收功能較足月兒差,脂質主要問題是它們的消化率。基于脂肪提供的能量占總能量的40%~55%,早產低體重兒每日需要脂肪量為4.4~6.0 g/kg[13]。長鏈多不飽脂肪酸(如二十二碳六烯酸,即DHA)是促進腦發育的必需物質,歐洲兒科胃腸病學、肝病學和營養推薦早產兒每日DHA攝入量為12~30 mg/kg。

1.2.2 早產兒的重要礦物質和維生素營養素需求

胎兒礦物質的吸收大部分發生在妊娠晚期,如胎盤鈣內流維持正常的鈣吸收率,通常在妊娠后期能達到120~160 mg/(kg·d)[34]。這些礦物質的吸收對胎兒出生后骨骼重塑起重要作用。早產低出生體重兒,其鈣和磷儲存含量較足月兒明顯降低。早產兒每日體內鈣和磷的需求量分別為120~230和60~140 mg/kg,n(鈣)︰n(磷)=1.5~2.0︰1[34]。與鈣和磷一樣,鎂也是在妊娠后期吸收存儲的。早產兒對鎂需求量也比足月兒高,為8~15 mg/(kg·d)。健康且出生體重正常的足月兒嬰兒在出生后的前6個月幾乎不用補充鐵元素,但對于早產低出生體重嬰兒來說,膳食中的鐵需求量從出生后6周~24個月為1 mg/(kg·d),補充鐵含量能顯著減少早產兒3歲時的行為問題[35]。但由于鐵的特殊性,機體無排泄鐵的機制,因此鐵的補充吸收應受到嚴格控制。早產兒的最佳維生素營養素需求尚不明確。最佳維生素D水平基于腸道鈣的吸收,骨礦化程度和甲狀腺激素濃度等。

1.3 早產兒腸內營養的新選擇

早產兒的營養具有挑戰性,有宏量營養物質營養不良風險;有微量營養素不良的風險;也有缺乏母乳中生物活性物質的風險。隨著對母乳研究深入,很多和新生兒營養和認知發育的生物活性物質被發掘,如乳脂肪球膜、神經節苷脂、益生菌等。通過改善這些成分來提高早產兒的營養,可達到改善神經發育、降低壞死性小腸結腸炎及降低其他并發癥的風險[37-38]。

2 早產兒配方奶粉營養的改良

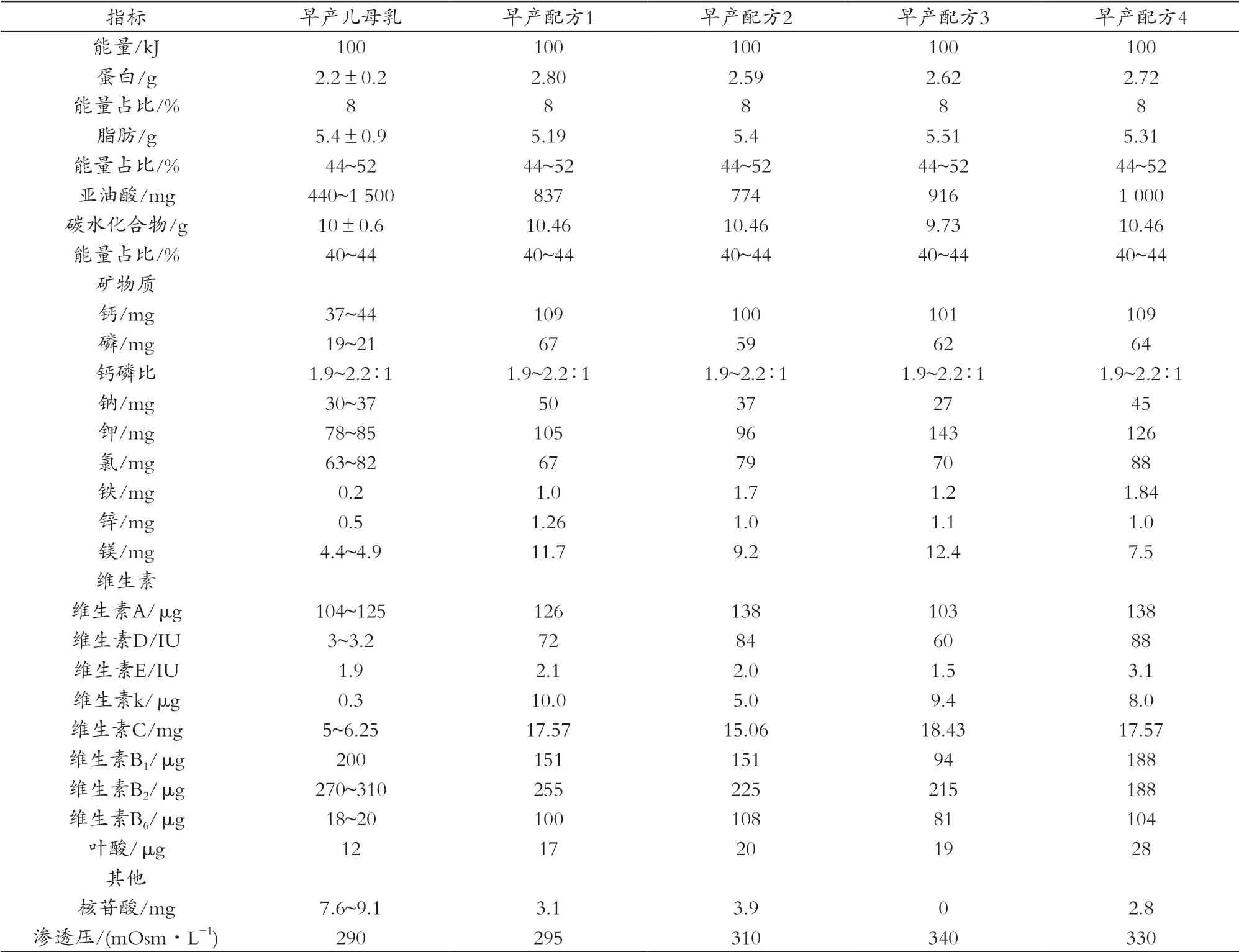

早產兒配方奶粉用于無法實現母乳喂養或者強化母乳喂養的早產兒,為營養有相對較高需求的早產兒專門開發的,以滿足其追趕足月兒的生長率。隨著新生兒醫療護理條件的改善和對早產兒營養研究的深入,早產兒配方奶粉成分得到改善。早產兒配方中的礦物質(鈣、磷等)和維生素有明顯改善生長和身體組成。骨骼礦化的改善與早產配方中較高的鈣和磷含量直接相關[22]。頭圍和智商的增加與早產兒出生后較高蛋白質和能量的攝入量直接相關[26]。市面上的主要早產兒配方食品的營養成分如表1所示。研究表明早產兒營養攝入仍然不足以復制正常足月兒的生長速度。因此很多學者基于此依據,提出給早產兒提供更高的蛋白質、能量、礦物質和維生素。早產兒獲得更多“積極”營養后,生長雖會改善,但追趕性增長尚未被證明是完全有益的。相反,大量證據表明,追趕性增長對早產兒長期健康有不利影響,如增加后期衰老、肥胖、2型糖尿病和新陳代謝等相關疾病的風險。同時,更高含量的蛋白質、能量、礦物質和維生素等易導致嬰兒配方食品的滲透壓過高。腸道發育更不完善的早產兒嬰兒如果較長時間食用高滲透壓配方乳,可能會損傷其腎臟功能[38],引起各種胃腸道疾病[40],甚至可能引起大腦損害等[40]。

表1 早產兒母乳與早產兒配方奶粉的營養成分

3 結語與展望

早產兒強化母乳或者捐贈者強化母乳對于早產兒來說是最好的營養,但強化母乳喂養不能實現時,早產兒配方奶粉就成為能滿足其長發育的最佳食物。與普通嬰幼兒奶粉和未強化的母乳相比,早產配方喂養有助于改善嬰幼兒增長速率和神經發育的需求,但快速追趕增加體重又有可能增加成長后期代謝綜合征的風險。因此,需要更多直接性研究證據說明早產兒追趕增長速率與早產兒生長后期健康的相關性,通過進一步研究確定最佳喂養策略,包括能量、蛋白質的需求。未來隨著對母乳研究的深入,更多母乳中獨特的功能性組分會被開發,早產兒配方會更加的接近母乳,尤其注重母乳中如乳鐵蛋白、膽堿、葉黃素、母乳寡糖、乳脂球膜等成分。