寧德東僑:一片鹽堿地長出“鋰電之都”

南方周末記者 吳超發自福建寧德

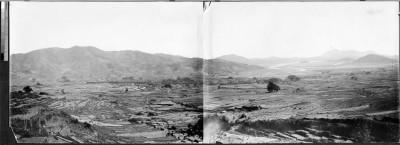

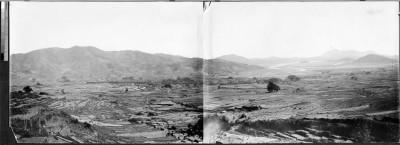

2017年,李偉在同樣位置拍下了寧德全景照。與百年前不同,農田變成了城區民居,遠處的東僑已被樓盤遮擋。

李偉在南加州圖書館網站瀏覽時,發現的清末民初寧德縣城全景圖。

受訪者供圖

★百年前的東僑,甚至不是一塊塊完整的陸地。它漲潮時是一片汪洋,退潮時是淺海灘涂。

曾毓群這次回鄉投資,無意中影響了未來十幾年東僑的發展方向。

“鋰電新能源產業為東僑貢獻了超七成的工業產值、六成的財稅收入、五成的固定資產投資。”

2021年6月,寧德時代(300750.SZ)成為科創板首個突破市值萬億的公司。在云集金融股和白酒股的A股萬億市值俱樂部里,這是第一次出現科技股。

這家明星公司卻生長在一個小地方——福建東部寧德市的東僑經濟技術開發區(以下簡稱“東僑”)。

寧德也被稱為“閩東”,位于福建省會福州和浙江溫州之間,擁有漫長的海岸線,紅軍長征前曾是中國八個革命根據地之一。長期以來,“老少邊窮島”一直是對寧德的形容詞。直到2009年,寧德才擁有第一條鐵路,其GDP也長期在福建省9個地級市中排名倒數。

寧德城區向東大約9公里,就能到達靠海的東僑工業園區。這段不長的路,卻要穿過兩條隧道。與其他連片的行政區域不同,僅40平方公里的東僑,竟管轄著4個并不相連的地塊,其中兩塊還尚待開發,已開發的工業區和生活社區相距近10公里,就像一塊塊嵌在寧德城區的飛地。

一名東僑公務員向南方周末記者介紹,開發區的辦公群叫“東瞧西望”,“就像是寧德這座城市為了發展,往東延伸出的‘手”。

東僑工業園區規劃面積24平方公里,大約是33個故宮的面積。這片只占寧德0.3%的工業土地,2020年產值達到235億,貢獻出了全市9%的GDP。東僑與它承載的新能源產業,正在成為寧德的新名片。

但百年前的東僑,甚至不是一塊塊完整的陸地。它漲潮時是一片汪洋,退潮時是淺海灘涂。

百年前的東僑

80后的李偉,大學畢業后就回到家鄉寧德工作。受父親影響,李偉對寧德當地歷史產生興趣。工作之余,他開始收集各種關于寧德的老照片及史料。

2016年,李偉在瀏覽美國南加州大學圖書館網站時,意外看到了一幅民國時期《中國福建的田園風光》的老照片。

“山巒輪廓和幾個標志性歷史建筑一對比,就認出了這是蕉城(寧德主城區)。”談及這個發現,李偉至今還略帶激動。

在網站繼續翻閱的過程中,李偉又看到一張反映福建田園風光的照片,發現竟然與此前一張能組成嚴絲合縫的全景照。這是一張退潮時的照片,近處有廣闊梯田,綿延到鱗次櫛比的民居,遠處退潮后的河道清晰可見。

據史料記載,這條水道曾是寧德舊縣城通往外界的一條海上通道。寧德背靠不凍不淤的三都澳港口,清末海禁開放后,三都澳地區成為茶貿生意的重要窗口,也曾是當時福建的三大海關之一。

巧合的是,十年前,李偉父親李懷涌在逛書店時,翻到了一本名為《尋找1906-1909:西人眼中的晚清建筑》的書,也意外發現了一張寧德的老照片。

與李偉獲得的照片相比,兩幅照片拍攝角度相近,都是從寧德西側高山向海拍攝。不同的是,這是一張漲潮的照片,更加清晰反映了寧德城區地形。山海之間,平原狹隘。李偉向南方周末記者解釋,遠處漲潮的位置,便是百年前的東僑。

紀錄片《家在東僑》的解說詞中寫道,寧德城區東部地處海水潮間帶,外圍群山環抱,島嶼連綴。來自西北方向的大金溪和西南方向的南漈水,順著地勢向城東匯聚,使之成為咸淡水的匯合處。

與海相鄰,導致寧德城區時常要經受海水侵蝕、臺風襲擊以及海盜侵擾。加上寧德城區平原面積狹窄,發展受限,數百年來,寧德人一直試圖在如今東僑管轄區域及附近海域圍堤造田,向海要地。

《寧德東湖塘華僑農場志》記載,唐代開始,就曾有邑人義舉倡修海堤,圍海造田。工程未成,卻留下了東湖塘之名。宋代開始,圍海筑堤漸起,但因臺風及海嘯肆虐,堤壩幾度被毀。清末東海海堤再度被毀,民國再無力修復。

僑民歸來

東僑圍海建堤的轉折點,發生在新中國成立后。《寧德東湖塘華僑農場志》記載,當時寧德縣人民委員會就決定圍墾東湖塘,并在1964年將海堤工程移交給了省僑務部門投資續建。

1950年代,部分東南亞國家開始掀起排華浪潮,大批華僑返回中國。為此,中國政府開始在廣東、云南、福建、廣西等地興建和擴建一批國營華僑農場,集中安置歸國華僑。

1965年東湖塘華僑農場正式建立,農場由歸國華僑與數萬當地民工填海筑堤圍墾而成,隸屬于福建省政府華僑事務委員會。農場建成后,先后安置了印尼、馬來西亞、越南等8個國家的歸國華僑共計四千余人。

年近80歲的陳金雄曾是歸國華僑中的一員。1961年,18歲的他和一家10口人從印尼回到福建。祖籍福州的陳金雄一家,被福建省僑辦安排在廈門的一處華僑農場。兩年后,省僑辦招募志愿者圍墾東湖塘,陳金雄主動報名參加了圍墾。

據陳金雄介紹,修筑海堤后,需要對高低不平的灘涂進行平整,為了農田灌溉,當時農場從市區和附近山上引來了兩處灌溉用水,并修建了水渠。

華僑農場建成后,陳金雄一家從廈門遷到了寧德,一住就是六十多年,老房子前兩年才被拆除。“當時剛住進來,農場人很少。從農場騎自行車到城區大概十幾分鐘,一路上都見不到什么人。”

曾經擔任東僑宣傳部部長的李朋松,退休前在東僑工作將近20年。他向南方周末記者介紹,上世紀六七十年代,這一整片除了華僑農場就再沒有任何建筑,到處是稻田、魚塘、果園等,一片農場原貌。

隨著人口逐漸增加,為了緩解人地矛盾,當時的寧德政府還在東湖塘往北約10公里的赤鑒湖(又名西陂塘)一帶進行圍墾。

一張1965年拍攝的衛星照片顯示,赤鑒湖水域寬廣,呈大圓環狀。1970年代筑堤成功后,擁有萬畝農田的赤鑒湖成為了寧德主要農業基地。寧德工業企業發展起來后,部分墾區又被劃入閩東工業集中區。如今,這一帶成為了寧德時代及鋰電新能源企業的聚集地。

1980年代,陳金雄曾與朋友結伴去赤鑒湖一帶游玩,“當時赤鑒湖一帶和東湖塘很像,都是圍墾起來的。人口很少,大部分土地都是種水稻”。

長期以來,包括東湖塘、西陂塘在內的整個寧德地區,都主要依賴農業,但大部分都是小農經濟,難以形成規模效應,工業基礎也極為薄弱。加上寧德地區曾是海防前線,經濟發展一度受到抑制。

寧德統計年鑒顯示,2000年,第二產業產值才超過了作為農業的第一產業。地處閩南的泉州市實現這一轉變,要比寧德提早十五年。

經濟基礎薄弱加上歷史原因,導致寧德長期處于貧困狀態。

2020年,時任寧德市委書記的郭錫文在一場發布會上介紹,上世紀80年代,寧德有77.5萬貧困群眾收入低于160元、徘徊在溫飽線上,約占當時全區農村人口的1/3。9個縣中有6個被認定為國家級貧困縣,120個鄉鎮中有52個被列為省級貧困鄉鎮。

改革開放之后,開發區成了寧德工業發展和經濟改革的一個新方向。

1997年,福建省將省內16個華僑農場的領導體制下放到當地人民政府,并在各華僑農場增設華僑經濟開發區,享受省級開發區優惠政策。十年后,閩東華僑經濟開發區與閩東工業園區整合,更名為福建東僑經濟開發區,一直延續至今。

偶遇新能源

2000年,寧德撤地立市,但當時的城市建設并不健全,中心城區甚至只有一個紅綠燈。

成為市一級政府后,寧德在立法和決策方面都擁有了更多自主權,但享受省級開發區待遇的東僑,沒有把握住這個契機,嘗試在工業園區引進的電機電器等產業,也沒能為這里帶來質變。

李朋松向南方周末記者回憶,當時東僑雖說有工業項目,但像電機電器等企業的體量都很小,只是有工業的業態,無法形成一個大的產業。“那個時候,東僑稅收基本上是靠房地產,工業很少很少。”

轉機出現在2008年。

在東莞創立新能源科技有限公司(以下簡稱“ATL”)的曾毓群,決定將一部分的工廠遷回家鄉寧德。此前,多位蕉城官員曾到東莞拜訪曾毓群,向他發出回鄉建廠的邀約。

曾毓群這次回鄉投資,無意中影響了未來十幾年東僑的發展方向。

“當時ATL和普通中小企業一樣,兩三層樓,很矮很小,廠房里看不到什么,展廳規模也不大。”寧德市工業和信息化局產業協調科科長雷彪華對南方周末記者說。引入ATL時,他曾是蕉城區重點項目協調小組辦公人員。

引進ATL的同時,政府開始在遍布農田的西陂塘一帶征地,并進行土地平整。新工廠建成后,ATL產能迅速增長,鋰電新能源產業雛形顯現。2011年,ATL將動力電池部門拆分,寧德時代成立。隨后一年,東僑經濟開發區再度升級為國家級經濟技術開發區。

中國汽車業正在經歷一場“改朝換代”——從燃油車向新能源車過渡。寧德時代抓住機會,迅速成為給新能源車配套的動力電池龍頭。與此同時,ATL也牢牢把握著消費類電池市場。

兩家龍頭企業以及鋰電新能源產業的飛速發展,推高了東僑財政收入。

2020年,東僑管委會黨工委在一次會議的講話稿中寫道,“鋰電新能源產業為東僑貢獻了超七成的工業產值、六成的財稅收入、五成的固定資產投資。”

“2012年開始,東僑稅收收入增長邁入快車道,2015年突破20億元,2018年突破50億元。”東僑經濟技術開發區統計站的一份報告顯示。“特別是兩家新能源企業納入開發區管征后,其入庫稅收增長較快,2016年-2018年平均每年占全區稅收收入總量50%左右。”

寧德將鋰電新能源、不銹鋼、新能源汽車、銅材料確立為“四大支柱”產業。與二十年前相比,寧德市的GDP從2000年的219億,攀升到2020年的2619億。

2020年,在寧德撤地設市20周年的發布會上,發言人介紹,寧德市產業結構由“三一二”調整優化為“二三一”,三個產業比例由2000年的32.5∶28.8∶38.7調整為2019年的12.8∶51.2∶36.0。

產業的集聚,也帶來了城區的擴大和人口的大量涌入。與2001年相比,城區面積從6平方公里擴大到60平方公里。

如今,東湖塘的華僑民居大多已經拆除,僑民們集中遷移到了新建設的小區。華僑農場場部則遷移到了市區,場部舊址修繕后改做福建警察學院的實習基地。

走在曾經的東湖塘圍墾區域,萬畝農田已經消失,取而代之的是樓盤和體育中心、公園等公共基礎設施。如果不經提醒,外地人很難意識到腳下的土地曾是一片灘涂,還一度填成了農田。

寧德市統計局提供的一組數據顯示,東僑2010年常住人口3.98萬人,2020年常住人口16.5萬人,增加了三倍。

人口增多,東僑與市區的聯系也日趨緊密。連接市區和東僑北部工業區的道路,早晚高峰的道路擁堵已成常態。“早期東僑工業區一帶,很少人過來,道路也不通暢,要繞一大圈國道,晚上就是黑乎乎的一片,什么夜景都沒有。”李朋松回憶。

缺地的煩惱

在兩家新能源龍頭企業帶動下,東僑開始招攬新能源下游企業入駐,建設新能源產業集群。為了更好招商,東僑選擇精準配套,以“龍頭招商”,產業鏈缺什么,東僑就招哪一塊的企業。

據東僑重點項目服務中心負責人陳永紅介紹,截至2020年,東僑已對接新能源產業鏈項目81個,落地投產44個,涵蓋了新能源鋰電池隔膜涂層和鋁塑材料、正負極材料、電芯殼蓋、模具等上下游產品。

新能源產業聚集后,土地價值也開始攀升。原本遍布農田、無人問津的工業區土地,變得搶手。

?下轉第12版

南方周末記者 吳超發自福建寧德

?上接第10版

東僑經濟和發展局提供的數據顯示,2008年左右,當時為了招攬ATL入駐,給予的土地優惠是每畝不超過15萬元。2020年,已經是龍頭企業的寧德時代,花費8229萬元,拍下了東僑三宗工業用地。公示結果顯示,三宗土地約332畝,平均價格約為25萬一畝。

土地價格攀升,意味著更多的財政收入。但多家新能源配套企業陸續入駐,也為東僑帶來了“幸福的煩惱”——缺地。這讓陳永紅十分頭疼,“想租廠房和買地的企業至少有幾十家,項目都積在手上,就是沒有地”。

寧德和東僑兩級政府在各種文件中,都談到了發展空間受限的問題。

2021年3月,東僑管委會負責人在一個匯報會上談到,近年來產業鏈招商成效顯著,但空間不足導致項目落地困難。盡管已實施興建標準廠房等舉措,但缺地問題仍困擾著產業發展。

讓東僑以及寧德陷入缺地難題的根源,在于地形。與閩南一帶沿海向內地延伸出的廣闊平原不同,寧德山海之間的距離狹窄,山又連著山。

在辦公室接受采訪時,陳永紅勾著手指頭,數著現在寧德市區附近已經劃給企業的地,表示存量的土地已經很少。“現在剩下的地都在山坳里,這個山坳500畝,那個山坳200畝,不連片”。

李偉曾對寧德時代附近的工業園區制作過一個衛星對比照。衛星照中顯示,2005年時,只有零星幾家企業,大量土地依舊是農田。2008年,ATL進駐這一區域。也是這年開始,衛星圖片上的農田在加速減少,更多的工業廠房開始出現。

填海后,六十多年前呈大環狀的赤鑒湖,如今縮窄成長方形。在工業區轉一圈,已經看不到過去的農田蹤跡,湖東和湖西兩側都遍布著新能源相關企業,只剩下平整好的土地,尚待動工。

為了緩解城區和沿海地區的用地壓力,寧德開始嘗試將“四大支柱”產業的產業鏈延伸到土地資源更多的山區縣域。

2019年,寧德市發改委印發了《寧德市深入實施山海協作、促進區域協同發展的實施方案》,優化沿海和山區的資源配置,促進優勢互補,山區與沿海聯動發展。

陳永紅向南方周末記者介紹,可以預見的是,未來在沒有地的情況下,和附近縣域的合作應該會越來越多。“那就不是一個項目、兩個項目了,可能是一個產業園、兩個產業園,那產值就是幾億、幾十億。”

據《閩東日報》報道,2021年3月,寧德時代在距離城區一百多公里外的縣級市福鼎市,建造了一個鋰電池生產基地,一期的投產產值就高達500億。古田、壽寧、周寧、屏南等寧德下轄的山區縣,也陸續引進了新能源等“四大支柱”產業延伸的產業鏈企業。

收藏好那張寧德百年前的全景照后,2017年,李偉在同樣的位置拍下一張照片。曾經阡陌縱橫的田野,如今全部變成了城區內的民居,遠處的東僑已經被林立的樓盤遮擋住。

2020年,李偉離開國企,考上了東僑的公務員,真正參與到這輪變革之中。