哈尼族文化多模態傳播與認同研究

——以央視《紅河哈尼梯田紅米》視頻廣告為例

黃小平

(紅河學院人文學院,云南蒙自 661199)

多模態傳播是日常生活的常態,當下的新媒體時代,更是如此。新媒體時代如何傳承少數民族文化,央視提供了一個經典的范例——《紅河哈尼梯田紅米》視頻廣告。本文通過對該視頻的多模態分析來說明在新媒體時代下,少數民族傳統文化通過多模態傳播將其使煥發出新的生命力。

哈尼族是大山的民族,生活在云南哀牢山、無量山區,人口160余萬。據考,“哈”與“和”同音,意為山腰、山凹;“尼”意為“人”,意為“山居之民”。哈尼族創造了燦爛的梯田農業文明,哈尼梯田有1300多年的歷史,紅河哈尼梯田有186萬畝,被譽為“中華風度,世界奇跡”。紅河哈尼梯田在2013年第37屆世界遺產大會上被列入世界遺產名錄。

在傳播形式、媒介載體的變遷中哈尼紅米作為哈尼族文化及媒介文化形象品牌不斷豐富創新,主要由口頭媒介、印刷媒介、多模態(媒介融合)傳播,哈尼紅米由原初的食物發展為商品品牌符號,實現了商業運作與哈尼族文化傳播的雙重功能。

廣告作為一種傳播媒介,其傳播方式被人們接受和認可。廣告作為一種符號媒介,在哈尼紅米品牌塑造中發揮了重要作用。

對于多模態概念,專家從不同角度進行了研究。胡壯麟[1]認為,根據系統功能語言學理論,語言是一種社會符號和意義潛勢,語言以外的其他符號,諸如圖像、聲音、色彩、空間等也是意義的源泉。顧曰國[2]認為,模態是指人類通過感官(如視覺、聽覺等)跟外部環境(如人、機器、物件、動物等)之間的互動方式。李戰子[3]認為,多模式指的是除了文本之外,還帶有圖像、圖表等的復合話語,或者說任何由一種以上的符號編碼實現意義的文本。朱永生[4]認為,模態是指交流的渠道和媒介,包括語言、技術、圖像、顏色、音樂等符號系統。張德祿[5]認為,多模態是運用聽覺、視覺、觸覺等多種感覺,通過語言、圖像、聲音、動作等多種手段和符號資源進行交際的現象。多模態就其性質而言,是人類感知通道在交際過程中綜合使用的結果,就是同時運用語言符號和非語言符號來表達意義的媒介方式,故也稱為多符號。其識別方法:第一,看涉及的模態種類多,有“單模態話語”和“多模態話語”;第二,看涉及的符號系統多寡,具有兩種或兩種以上符號的模態都稱為多模態話語。

央視精準扶貧廣告《紅河哈尼梯田紅米》視頻廣告,采用圖像、旁白聲音、文字、背景音樂等模態符號進行平行式敘事,展現了以紅河哈尼梯田紅米的生長、生產、制作及紅米品質為主題的廣告傳播。該視頻對哈尼梯田紅米的推廣和品牌塑造產生了重要的作用,同時為哈尼族文化傳播起到了重要作用。

一 《紅河哈尼梯田紅米》視頻廣告多模態

(一)語言模態的語法

語言模態的語法是韓禮德的系統功能語法。語言模態是指構成該視頻廣告出現的言語或文字符號系統。具體如下:

標題:央視廣告精準扶貧“紅河哈尼梯田紅米”。

正文:世世代代的耕耘(物質過程),1300年的堅守(物質過程),釀就了(物質過程)紅米飯的醇香。踏上(物質過程)天梯,穿過(物質過程)云霧,只為離陽光更近(關系過程)一點。在海拔1400米的梯田耕作(物質過程),見證(物質過程)千年古稻的生長極限。

原始生態的農耕文化是(關系過程)哈尼族千年智慧與勤勞的結晶。天然微紅(關系過程)、入口回香(關系過程)、口感醇厚(關系過程)、營養豐富(關系過程)。一年僅一季(關系過程),紅河哈尼梯田紅米可食用的世界文化遺產(關系過程)。七彩云南天賜(物質過程)云品,紅河哈尼梯田紅米來自(存在過程)云南。

品牌標志:CCTV國家品牌計劃 中國中央電視臺。

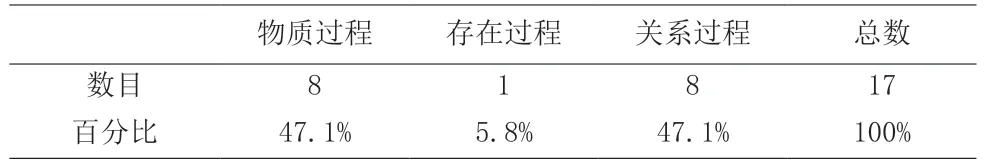

韓禮德認為,語言作為交際工具,具有三種純理論功能:概念功能、人際功能和語篇功能[7]74。對該視頻概念意義分析如下(見表1所示):

表1 語言模態的及物性

從表1中可知,有物質過程、存在過程和關系過程,卻沒有心理過程、言語過程和行為過程,說明紅米品質的客觀性、真實性。環境成分“世世代代”“1300年”證實紅米品質是經過時間考驗的,對人類生存價值的長久性;“海拔1400米”表明紅米生產地理位置的獨特;“原始生態”表明紅米生長的環境好。

人際功能是指表達講話者的身份、地位、態度、動機及其對事物的推斷、判斷和評價等功能[7]115。語料中的句子都是陳述句,提供受眾信息,向受眾傳播紅米的信息和品質。動詞“見證”表明肯定態度,對讀者進行說服。語料中的情態副詞“只”“僅”是中性、客觀取向,強調獨特性。“可”表明肯定態度。

語篇功能是指在語義層中,把語言成分組織成為語篇的功能。語篇功能主要通過主位結構、信息結構和銜接來體現[7]。語料中66.7%的主位為無主位,突出了句子的敘事功能,為受眾提供客觀、真實的信息。

語言符號是通過組合成文本,形成語言所指與能指的結合,生成文本的意義。文本的意義是社會化的意義,即具有文化和意識形態。紅河哈尼梯田紅米品牌被植入了“由哈尼族傳統生產、加工、綠色、生態和健康優質大米”等符號意義。

(二)圖像模態的語法

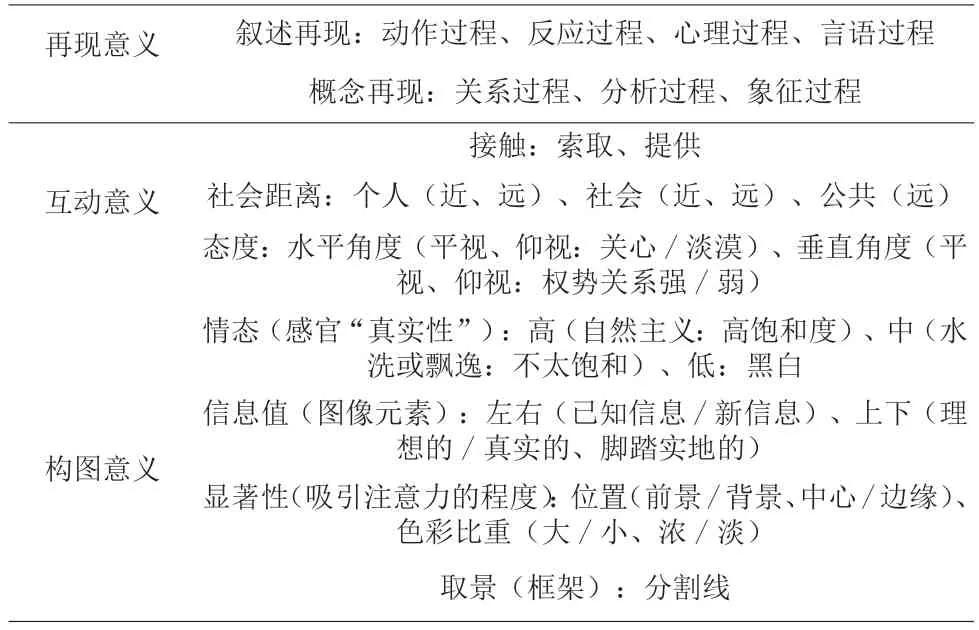

圖像模態的語法是指Kress&Van Leeuwen的視覺語法。Kress&Van Leeuwen認為,視覺語法將描寫所描繪的人物、地點和事物如何組成具有不同復雜程度視覺的“陳述”,并建立視覺圖像語法的分析框架,即再現意義、互動意義和構圖意義。再現意義包括敘事再現和概念再現;實現互動意義的要素包括:態度、距離、接觸和情態;實現構圖意義的資源有信息值、取景和顯著性[3]。如表2所示。

表2 視覺語法

根據視覺分類,此視頻廣告展現的場景豐富,出現的背景場所有廚房、耕作的梯田、豐收的梯田、全景梯田。展現的哈尼物質文化有紅米、梯田、男女哈尼族傳統服飾、木碗、耕牛等。如圖1-6。

圖1 紅米飯制作

圖2 紅米飯

圖3 紅米產區

再現意義表示視覺圖像能如實再現客觀世界中的人、地點和事物以及人類內心世界的活動[8]。

該視頻真實地再現了哈尼梯田紅米的生長、生產和制作的情景以及紅米的品質。如圖1是敘事再現,再現了哈尼族母親在廚房制作紅米飯的動作,目標是紅米,展現了廚房環境成分:母親穿著的特色—哈尼族女性傳統服飾,廚房的物件:土灶、鍋、碗、陶罐、筲箕、鍋鏟、辣椒、苞谷等;母親烹制紅米飯的工具、廚房的環境表明制作紅米飯是遵循傳承千年的傳統方法,保持最為古老的經驗傳承。圖2是概念再現,表明制作完成的紅米飯。圖3是概念再現,呈現紅米生長的梯田及相關生態環境,如海拔1400米的層層梯田、天然的生態、云霧的繚繞。圖4是敘事再現,描述了哈尼族梯田耕作的情景。動作者是哈尼族父親,工具是牛,對象是梯田,反映出最為原始的農耕方法是傳統梯田耕作的傳承。圖5是敘事再現,再現了哈尼族水稻收割的景象。動作者是哈尼族青年男女,工具是谷船,目標是稻谷。環境特色是哈尼男族女穿著的哈尼族傳統服飾、金黃的水稻。圖6是概念再現,呈現了紅米的品質。

圖4 紅米耕種

圖5 紅米收獲

圖6 紅米

敘事再現呈現了行動過程的真實、客觀,展現了紅米的生長、生產和制作的情景,表明紅米是遵循傳統工藝與經驗,以保證紅米的品質。概念再現體現了紅米生長環境的優勢以及紅米綠色、生態、營養豐富的品質。

互動意義是指圖像的制作者、圖像參與者(圖像中的人、物、事)和圖像的觀看者之間的關系,同時提示了觀看者對表征者應持的態度[8]。

該視頻主要以提供只有一處看似有與圖像觀看者的目光接觸,也就是收割時的哈尼族小伙投向的目光,告訴圖像觀看者紅米豐收的喜悅。其他都無目光接觸,是向圖像觀看者傳遞信息,即向圖像觀看者提供紅米生長、生產、制作及紅米的品質的信息。

互動意義的距離表現為涉及紅米制作的圖像時都是個人近距離,圖像制作者使用近距離鏡頭記錄紅米與圖像觀看者的距離是比較近的距離關系,表征紅米與圖像觀者比較親近的關系,真切地體會紅米的品質優良、誘人的紅米魅力,從而實現廣告理想的交際效果—產生消費潛力。其他圖像采用遠距離方式再現,表征紅米生長環境的客觀、自然,從而證明紅米品質的優良。

互動意義的態度體現為正面直觀,讓圖像觀看者身臨其境的真實感覺。圖像制作者選擇正面視角反映出圖像觀看者能更好地、直觀地被畫面所吸引,從而更加清晰地了解有關紅米的信息,并被圖像的真實性震動,喜歡上這樣的紅米。圖像中的稻谷金黃、紅米微紅、梯田艷麗、廚房暖色,其他圖像色彩金黃,總體體現出色彩飽和,象征圖像的自然、真實。

構圖意義是指圖像的空間組合成一個整體,即把再現意義和互動意義整合成一個有意義的整體。此視頻的構圖意義主要體現在“顯著性”上,大部分圖像突出紅米,紅米出現的圖像都占居中心位置,并且前景化,彰顯紅米的重要性;與紅米相關的稻谷、梯田也都占居中心位置,所占比例大,表征紅米生長環境的重要與獨特。

圖像符號以能指與所指的相似來傳達意義。圖像符號表意具體、直觀,帶來感官上的視覺沖擊,更能在受眾中留下深刻印象。哈尼紅米以本身來表征意義,給受眾以現實物的感受,印象更為深刻。現實中的哈尼紅米生長畫面圖像更直觀地展現哈尼紅米生長環境的優良;生產、種植、制作等畫面圖像呈現的傳統方法,更能展現哈尼紅米的綠色、生態品質。

(三)聲音模態的語法

聲音模態的語法是指Van Leeuwe的聽覺語法。聽覺模態分析Van Leeuwen(1999)認為,聽覺模態分析可以運用聲音透視和社會距離系統網絡對聲音與聽者的關系進行解讀。聽覺透視系統從同時出現的聲音的大小來分辨出聲音重要性的不同。聲音按照位置可分為三組:主角、背景和場。社會距離系統包括五種距離:親密距離、個人距離、非正式距離、正式距離和公共距離[8]。

聽覺模態是由聲音符號組成的模態,聲音符號主要由語音(語言聲音)、音樂、音響等構成。該視頻廣告的聲音模態以語音為主,哈尼族民歌、純音樂為背景組成聲音。

渾厚的男聲作為旁白,緩緩地講述有關紅米的故事,抒情的純音樂和音響貫穿始終,又用哈尼族男聲抒情純情音樂作為高潮。旁白是主聲音,音樂是背景聲音,節奏緩和。語言聲音揭示內容,音樂烘托氣氛,起渲染、陪襯作用。同時,音樂再現一個真實動人的生態環境。

根據聲音的大小,聽者能判斷旁白語音為主的聲音,讀者對語音傳遞的信息進行反饋理解,并接受其傳達的意義,即認可紅河哈尼梯田紅米的品質;純音樂、哈尼族民歌起襯托作用。從社會距離看,純音樂、哈尼族民歌是個人距離,其表達輕柔、低聲密語,接近了與聽者的關系;旁白則是正式距離,讓聽者感到信息的真實、可靠。

視頻廣告利用圖像模態、語言模態和聲音模態符號建構了一種利于受眾認同和接受的“擬態環境”。這種環境被當作現實環境或理想意境,以致受眾毫無心理屏障地接受與認同。

二 《紅河哈尼梯田紅米》視頻廣告的模態間關系

該視頻廣告多模態之間以互文關系為主,以各模態表意特點相互補充,共同建構以傳播紅河哈尼梯田紅米為主題的意義整體。

互文性概念由法國理論家朱麗婭·克里斯蒂娃提出,她認為,“任何文本的構成都仿佛是一些引文的拼接,任何文本都是對另一個文本的吸收和轉換。”[9]蒂費納·薩莫瓦約也說:“每一篇文本都聯系著其他若干篇文本。”[10]

該視頻文本表現為語言模態、視覺模態和聲音模態。不同模態以表達共同主題的方式形成互文,共同組成一個整體。不同模態互文能拓展不同模態的傳播力,增強受眾對閱讀對象(《紅河哈尼梯田紅米》視頻廣告)的印象與記憶。

主題互文是指構成一個文本的一系列相關文本中組成一個內文本系統。這個內文本體系蘊含一個或多個主題。一系列相關文本圍繞主題構成了文本內容的豐富性、多彩性。

該視頻文本之間是互文關系,共同構建紅河哈尼梯田紅米整體信息,并用多模態方式展現。不同模態的主題互文關系又有不同的層次、主次關系。此視頻文本以圖像、文字(包括語音)文本為主,以音樂為輔助或背景。圖像與語言(包括文字和語音)形成同義互補。圖像展示具體形象、展示語言內容;語言表達圖像內在含義;音樂創造出一種情感的想象和意境;語言模態、圖像模態和聲音模態,以具體、真實的景象(圖像)與抽象的聲音結合帶給受眾視聽享受,并對傳播對象(《紅河哈尼梯田紅米》視頻廣告)產生深刻印象與記憶。

語言模態、圖像模態和聲音模態所建構的文本整體意義大于單個模態意義之和,各模態所呈現的意義互相補充,共同擴展意義。

三 《紅河哈尼梯田紅米》視頻廣告多模態的社會化

系統功能語言學現論認為,文本產生與理解的語境有兩種:一是文化語境,包括社會階層、社會結構、文化習俗、道德標準、生活習慣等。二是情景語境,包括所談論的題材、交際對象、采用的交際媒介和渠道等[11]。也就是說,文本創作與理解需要把文本放置于歷史、文化與現實中。這就是該視頻廣告多模態符號的社會化。

(一)歷史性

新歷史主義認為,文本是歷史的,歷史是文本的,兩者是共構關系。文本銘刻著特定的歷史性和物質性。廣告與歷史的關系主要體現在兩個方面:一方面,它們都是對社會存在的反映,歷史、社會、文化等是文本產生的背景,文本則是這些外部因素的產物。另一方面,無論是廣告還是歷史,都是對發生事件的真實描述或反映,文本的歷史性是對客觀性的一種記錄,這樣才能讓不在場的讀者了解到世界的真實面貌[12]。廣告文本是歷史性的,是由歷史塑造而成的。

該視頻廣告折射出燦爛的哈尼族歷史軌跡。文字(語音)中的“世世代代的耕耘”“1300年的堅守”說明紅河哈尼梯田有1300年的歷史。紅河哈尼梯田紅米就是一部歷史書。文字(語音)中的“原始生態的農耕文化是哈尼族千年智慧與勤勞的結晶”反映出哈尼族生存的歷史是哈尼族農業發展的歷史,時間跨越千年。圖像中的紅米、梯田、哈尼族傳統服飾、土灶、耕牛、木碗、廚房設備等都是一個個具有歷史故事的器物。聲音中的哈尼族民歌也是歷史故事的訴說。

該視頻廣告通過多模態在陳述具體的歷史事實。正如亞里士多德所言:“詩是一種比歷史更富哲學性、更嚴肅因為詩傾向于表現帶普遍性的事,而歷史卻傾向于記載具體事件。”[13]

(二)文化性

廣告是文化的載體。廣告文本對文化的傳承和發展起著重要的作用。“一個民族的思維模式、思維特點與該民族的語言之間存在著深刻的互相制約、互相影響的關系,自然也會對廣告語言的運用和接受產生影響。”[14]

該視頻廣告呈現紅河哈尼族鄉村農耕文化,鄉村性文化是受眾的一個集體記憶。鄉村性包括自然、生態、寧靜、祥和、天人合一,傳統,守舊,安土重遷等。

該視頻廣告展現了哈尼梯田奇觀和農耕生態文明。哈尼族創造了以梯田為中心的“森林—村寨—梯田—江河”四素同構的良性生態環境系統,梯田海拔1400米,在此生產的紅米具有天然、生態、綠色等特征。哈尼族農耕生產特征體現為高山、清泉、紅土壤、傳統耕作、無化肥、無農藥、農家肥、紅米生長期更長等。這些特征生成了哈尼紅米的生態、營養好等品質。

哈尼族民歌是哈尼族農耕文化的結晶,它被稱為“哈巴”。由于哈尼族沒有本民族傳統文字,“哈巴”是哈尼族文化傳承和記載的最重要的工具。經過歷代的傳誦與吟唱,“哈巴”存放著哈尼族最深厚的情感。

(三)現實性

文本是再現社會事實的一種方式,是社會實踐的一種形式。真實性是廣告文本的生命,真實性由廣告中傳播的具體產品或服務來呈現。該視頻廣告中的村民、紅米、稻谷、大山、梯田、哈尼族傳統服飾、土灶、耕牛、木碗、廚房設備等都是現實中客觀存在的。這些客觀存在通過語言模態、視覺模態和聲音模態的共構融合生成反映社會現實的具有現實意義的文本,這些文本通過人們的認知又反作用于社會實踐,從而達到改造社會的目的。

圖像及顏色通過對具體事物和行為的表現,建構現實中的生活場景和經驗,文字和聲音表現抽象的心理活動和情感,多模態傳播產生了強烈的社會反響。

該視頻廣告文本反映了多模態對社會現實的復制、折射和重新語境化建構的積極作用,意義深遠。

四 結語

隨著科技的發展,視覺文化時代的到來,人類理解和反映現實的方式,從語言圖像轉變為向圖像語言,實質上是從語言哲學轉變為視覺哲學。視覺的沖擊力正動搖著語言時代傳播的方式,從語言模態傳播向語言模態、圖像模態和聲音模態等多模態傳播轉向。

紅河哈尼梯田紅米作為一種食物符號,在傳播過程中,不僅傳播紅米這種食物,更傳播隱含在其中的哈尼族文化—“天人合一”文化。多模態傳播展現了紅河哈尼紅米的立體的、多感官體驗的信息。

在該視頻廣告中,文字模態通過所指蘊涵了哈尼族文化。也就是說,文字模態的能指與所指的結合就具有社會性,即文化;圖像模態呈現的哈尼族文化具有歷史性,是某一歷史時期具體的情景,具有客觀實在性;聲音模態也是某一歷史時期具體的情景,是對情感體驗的表達,特別是在出現說話者(或歌唱者)時。視覺模態、聽覺模態等多模態傳播使受眾感到似乎已身處這個歷史的情景中,這給受眾最為直接的視聽覺體驗。

圖像、行為、色彩、形態、構造、情感等視覺模態中的具體感官信息傳遞,受眾更容易理解和領悟。聲音模態中的抽象的心理、思想等轉化為生動的感知傳播,受眾感受到視聽上的沖擊力和震撼力。多模態傳播使表現文本(對象)更直觀、形象、生動、立體和美感。

哈尼梯田紅米品牌是哈尼族文化的標志象征。哈尼紅米品牌的傳播,促進了哈尼族內部對哈尼族文化的認同,并在外部樹立了哈尼族鮮明的民族形象。

后生產型社會是一個集文化、歷史、社會、個性、品味、思想、心態、生活方式等多因素于一身的社會,是一個集圖像、語言、聲音等多種符號共同建構意義,以達到交際目的的社會。哈尼族文化多模態傳播成為新時代必然的選擇,通過多模態傳播刺激受眾的感官,提高交際的有效性,并形成記憶。

多模態文本分析的價值體現在:它可以將語言符號和其他相關非語言符號意義資源整合起來。這種整合不僅可以看到語言符號系統在意義交換過程中的作用,而且可以看到圖像、聲音、顏色、動作等其他非語言符號系統在這個過程中的功能,從而使文本意義的解讀更加全面、準確,進而發現人類如何綜合使用多種模態達到社會交際的目的。[4]

多模態傳播的本質是從知覺體驗向記憶敘事的轉變。也就是說,視聽覺體驗最終是為了形成某種記憶蹤跡,這些記憶蹤跡能更好地展示人類生命的意義和社會文化的價值,能更好地理解人與世界的關系。