基于相關性分析的二語習得中聽力學習策略的作用

黃 超,廖祥霖

(1.武夷學院海外教育學院,福建武夷山 354300;2.韓國中部大學教育學院,京畿道高陽 10279;3.閩南師范大學教育科學學院,福建漳州 363000)

語言輸入是第二語言習得的最基本條件,聽力作為語言輸入的一種方式,扮演著重要的角色。目前關于聽力學習策略的研究成果,大部分是通過實驗對比得出聽力學習策略的使用對于提升聽力水平具有的效果判斷。但也有研究認為“聽力策略與聽力理解水平之間存在著較弱的相關性”[1],聽力水平還受著“語言基礎、記憶水平、語用學知識以及背景文化知識等多種因素的影響。”[1]

對于同樣基礎的來華留學生,經過一年的語言學習之后,彼此間逐漸產生了聽力水平的分化。出現這樣的結果,究竟是語言知識結構的差異,還是聽力學習策略使用的差異,抑或是其他因素的影響,值得第二語言聽力教學工作者思考。為此,筆者對武夷學院51名通過HSK四級,具有一定漢語基礎,且未經過系統聽力學習策略訓練的同一國籍的留學生,進行聽力學習策略的調查研究。掌握他們在未經過聽力學習策略系統訓練之前,聽力學習策略的使用情況,策略與聽力成績之間的相關性,以及策略對聽力成績的預測能力等方面,判斷聽力學習策略是否對聽力水平產生重要的影響,并以此為契機指明聽力教學實踐中的側重點。

一 研究設計

(一)調查對象。調查對象為武夷學院通過HSK四級的51名南非留學生,男生26人,女生25人;年齡分布在19~25歲,平均年齡20.76歲。本次調查共發放問卷51份,收回有效問卷51份。

(二)調查工具。研究采用王堯美編訂的聽力學習策略調查量表。經過調整,問卷分元認知、認知和社會/情感策略三個維度,包含計劃、監控、評估、復述、推理、預測、概括、轉移、提問和自言自語10個具體策略,共計41個問題。問卷采用李克特五點計分法,1至5分分別代表我從來沒有或幾乎不這樣做、通常都不這樣做、有時候這樣做、通常這么做、幾乎或經常這樣做。該問卷信度為0.973。

(三)數據處理。采用SPSS19.0軟件對采集到的數據進行分析。

二 研究問題

以51名留學生的HSK四級聽力成績的平均分(81.69)為基準,分為A、B兩組,A組為高于平均分組(28人),成績分布區間為82~98分;B組為低于平均分組(23人),成績分布區間為56~80分。研究問題為:1.聽力學習策略使用的差異點;2.聽力學習策略與聽力成績的相關性;3.聽力學習策略對聽力成績的預測性。

三 研究結果與分析

(一)聽力學習策略使用的差異點

按照Oxford提出的方法,每個策略平均數的大小表示了該策略的使用頻率,平均數在1.0~1.4之間表示“從不使用該策略”;1.5~2.4之間表示“很少使用該策略”;2.5~3.4之間表示“有時使用該策略”;3.5~4.4之間表示“經常使用該策略”;4.5~5.0之間表示“總是使用該策略”。從表1的數據中可知,南非留學生在聽力學習過程中會經常使用聽力學習策略,但在策略使用頻率上差異不顯著(Sig.,P>0.05)。A組的學生聽力學習策略使用的頻率均高于B組的學生,且使用頻率具有明顯的層次性,其順序為社會/情感策略>認知策略>元認知策略。B組的學生,社會/情感策略使用頻率最高,元認知和認知策略使用頻率基本一致。研究表明,“元認知水平越高,學生越能在學習過程中獲益,成績也越好。”[2]但兩組學生元認知策略使用頻率均相對較低,說明他們在一些關鍵性策略的使用頻率上相對較薄弱。

表1 兩組學生三個維度策略使用情況及獨立樣本T檢驗

(二)聽力學習策略與聽力成績的相關性

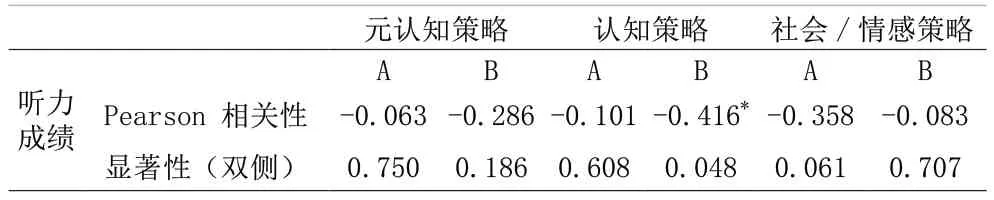

1.三個維度策略與聽力成績的相關性

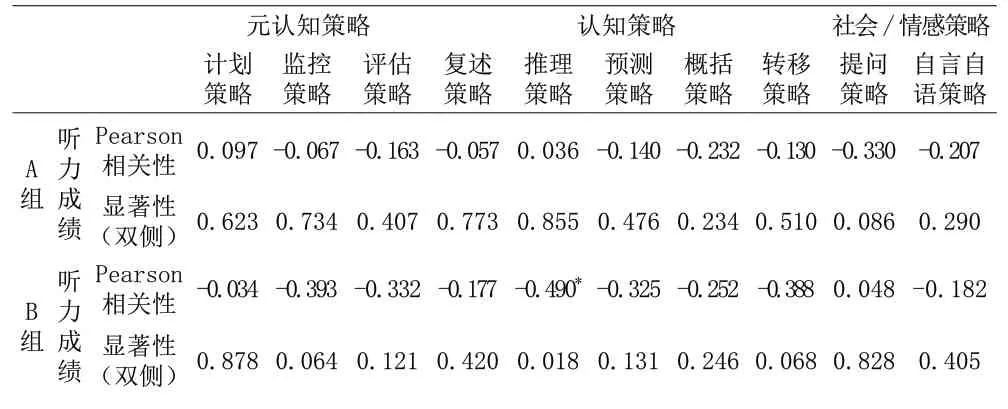

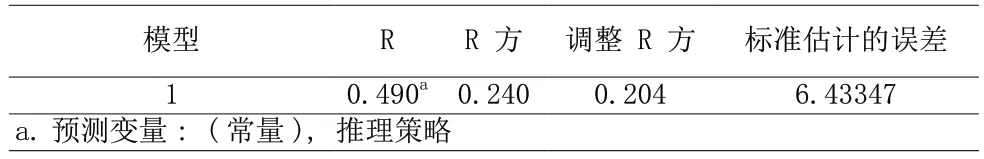

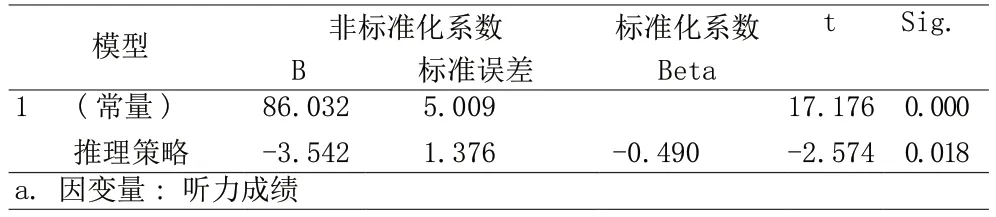

由表2可知,兩組留學生策略使用的頻率與聽力成績均呈現負相關的關系,說明南非留學生使用的聽力學習策略對聽力成績的提高具有一定的阻礙影響。對于B組的學生而言,使用的認知策略與聽力成績呈現中等程度的負相關(0.4 表2 策略使用與聽力成績的相關性分析 聽力策略是一種學習方法的指導,正確運用聽力策略對提高聽力水平具有一定的重要作用。但南非留學生的實際情況卻與此理論相反,究其緣由,一是,南非留學生雖然經常使用聽力策略,但是在策略的適用性及使用的有效性上卻不足。“學習策略的使用不適合學習者本人,學習策略的使用可能會對提高語言能力有負面影響。”[3]二是,語言知識的欠缺和語言能力的薄弱,對聽力水平的提高具有一定的阻礙作用。“策略能力是建立在已有的知識結構和語言能力基礎之上,它可以一定程度地提高現有的語言交際能力,卻無法脫離知識結構和語言能力無限地提高語言交際能力。”[4]所以,雖然A組的學生與B組的學生策略使用頻率差異并不大,但因其語言知識基礎相對扎實,所以聽力成績較好。 2.子策略與聽力成績的相關性 由表3可知,兩組學生在策略使用與聽力成績之間基本上均不同程度地呈現負相關。A組的學生在概括、提問、自言自語策略上呈現弱負相關,說明這些策略的使用會對聽力成績的提高產生微弱的阻礙作用。B組的學生推理策略與聽力成績呈現中等程度負相關,且達到了統計學上的顯著性,說明B組的學生過度使用或者過多地使用無效的推理策略,會顯著地影響到聽力成績的提高。同時他們在監控、評估、預測、概括和轉移策略方面也都呈現出弱負相關,綜合這些策略的負作用影響,使得B組的學生聽力成績相對較低。因此,策略使用頻率的多少并不能直接影響到聽力水平的高低,而過度使用或過多運用不適宜自身的聽力學習策略,不僅對聽力水平的提高起不到錦上添花的作用,反而會阻礙聽力水平的發展。 表3 子策略使用與聽力成績的相關性分析 (三)聽力學習策略對聽力成績的預測性 聽力學習策略與聽力成績雖然存在一定的相關性,但是卻不能反映這些策略對成績的解釋力。因此,進一步對聽力學習策略與聽力成績進行回歸分析,以解釋聽力學習策略對聽力成績的預測能力。 由表3可知,只有B組的學生推理策略達到了統計學上的顯著性(r=-0.490,p<0.05),其余各子策略與聽力成績的相關系數均未達到統計學上的顯著性。因此,只能將推理策略帶入回歸方程中,進行線性回歸分析,以探求聽力學習策略對聽力成績的預測作用。 由表4可知,將推理策略作為預測變量進入回歸方程分析,R方=0.24,說明推理策略可以解釋成績變異的24%,表明共有24%的成績能夠被預測變量解釋,說明作為認知策略之一的推理策略在聽力過程中的重要性,同時這也推理策略與聽力成績之間具有顯著性相關關系的分析結果一致。由于無其他變量再進入到回歸模型中,同時從表5可知,顯著性(Sig.=0.018,P<0.05)具有統計學上的意義。因此,可以得出B組學生聽力成績的線性回歸方程:聽力成績=86.032-3.542×推理策略,這說明聽力學習策略對于聽力成績是具有一定的預測能力。 表4 回歸模型 表5 回歸模型的t檢驗(系數a) 為了探究推理策略中究竟什么樣的因素會導致策略的使用與聽力成績之間呈現顯著的負相關關系,我們將推理策略各因子加入到相關分析和預測分析中,最后發現因子“當我不能理解某項內容時,我會運用我所了解的常識進行猜測”是推理策略中影響聽力成績的主要因素,這表明B組的學生在聽力過程中主要采用經驗推理,而不是依據聽力內容進行邏輯推理,這種帶有較強主觀性的推理,容易使得推測的內容與聽力文本脫離,最終影響對聽力文本整體的理解。 第一,策略使用頻率與成績并非一定成正比,還必須考慮到策略使用的有效性、適宜性,以及策略使用者本身的知識結構和語言能力基礎等相關因素。只有建立在扎實的語言知識結構與語言能力的基礎之上,借助有效的聽力學習策略,才會對成績的提升起到錦上添花的作用。也就是說,策略是提升成績的充分條件,而非必要條件。A組的學生未接受過聽力學習策略的系統訓練,雖然策略使用與成績存在一定的負相關關系,但是卻并未從根本上影響到總成績的水平。 第二,推理是認知策略的一種形式,是從已知的或假設的事實中引出結論。合理地使用推理策略有助于增加信息,把握事物之間的聯系,促進對語言的理解。但是過多地使用無效的推理策略或者選擇不適合自身的推理策略,就容易出現脫離聽力材料的主觀臆測,這樣不僅不能促進聽力成績的提高,反而會對成績的提升起到一定的阻礙作用。 第三,聽力學習策略的使用頻率與聽力成績之間存在一定的相關關系,它能夠反映出學生在聽力學習過程中所使用的方法,以及方法使用的側重點,還能在一定程度上對成績進行預測。因此,聽力教學工作者需要重視聽力學習策略的作用和地位。 (一)夯實語言知識基礎 “策略能力是建立在已有的知識結構和語言能力基礎之上,它可以一定程度地提高現有的語言交際能力,卻無法脫離知識結構和語言能力無限地提高語言交際能力。”[4]綜上所述,雖然大部分學生都未曾受到過聽力學習策略的系統訓練,但依然能夠取得不錯的成績,說明這些學生語言知識基礎相對扎實,且具備較好的語言能力。因此,作為聽力教學工作者,首先需要夯實學生的語言知識基礎,只有在穩固的基礎之上進行系統的聽力學習策略的訓練,才能對提高聽力能力和聽力成績起到錦上添花的作用。 (二)樹立策略意識 從現有學習策略的研究文獻來看,策略的使用有助于提高學生的語言能力。本研究也證明了聽力學習策略能夠反映學生在聽力學習過程中使用的方法、側重點以及對聽力成績的預測能力。但遺憾的是,A、B兩組學生在聽力學習策略的使用上并沒有顯著性的差異,也就是說學生還沒意識到策略的重要性。所以,在聽力教學過程中要樹立學生的聽力學習策略意識,讓他們明白策略的意義和作用,使他們在聽力學習過程中能夠自覺地運用聽力學習策略。 (三)注重策略訓練的有效性 關于聽力學習策略的訓練,專家們發現:“盡管很難斷定教哪種策略更好,或哪種策略訓練方法更好,但有一點是肯定的,那就是教比不教好。”[4]因此,作為聽力教學工作者可以根據聽力學習策略,有選擇性地挑選聽力教學材料進行策略專項訓練,讓學生能夠了解相應策略的使用方法。并且,要做到適時地檢測、了解學生在策略使用方面的薄弱點,有針對性地進行強化,最終借助聽力學習策略提高聽力水平。

四 研究結論

五 教學建議