留守兒童宜人性特質對品味的影響

——解釋風格的中介作用

肖 晴,張 野

(沈陽師范大學教育科學學院,沈陽 110034)

一 問題提出

品味(Savoring)指的是人們創造、欣賞和提升積極體驗和過程的能力,屬于積極心理學范疇,還包含人們以這種能力為基礎的加工過程[1]。對積極事件的感知,有意識地處理和關注積極的經驗,都是品味的核心內容。品味涉及對積極情緒的自我調節,通常通過關注過去、現在或未來的積極經歷來產生、維持或增強積極影響[2]。品味因人而異[1],被視為一種對積極情緒的控制,在這種控制中,一個人通過自己的意志產生、強化或延長對積極事件的享受。品味的形成受到多種因素的影響,其中人格是品味的重要心理機制。人格是個體區別于他人和外界的一種獨特而穩定的心理品質,是具有動力一致性和連續性的自我。近年來,學界在對人格結構的研究中形成了比較一致的共識——大五人格是最具代表性的人格特質理論。通常指由McCrae和Costa提出的“五因素模型”,用外向性、隨和性、盡責性、情緒穩定性和開放性這五種特質涵蓋人格描述。研究認為,人格特質能夠影響個體的品味能力,人格表現得越外傾,品味得分越高,人格特征越穩定,品味得分越高[3]。還有研究認為,宜人性與個體的主觀幸福感呈顯著正相關[4],品味與主觀幸福感也存在顯著的正相關關系[5]。因此,本研究提出假設一:留守兒童人格中的宜人性特質對品味具有正向預測作用。

解釋風格指的是一個人對生活中所發生的積極、消極事件的原因的看法,也是個體進行歸因時所表現出來的一種穩定傾向[3]。Hull和Mendolia[6]認為,生活中被歸因于內部的、穩定的和全局的通常是消極事件,而被歸因于外部的、不穩定的和特定的也不一定都是積極事件。這就說明個體對不同事件的解釋風格是與其人格特質緊密相關的。研究認為,人格特質影響人格認知功能的發展,是人格的基本組成部分。作為一種認知功能,普遍性、永久性和人格化是解釋風格的基本特征,并認為解釋風格會影響個體對生活事件的看法[7],樂觀的解釋風格可以阻止習得性無助感,反之,則會加深習得性無助[8]。品味正是個體主動用心地去對生活事件的積極體驗的能力的一種評估,且品味與當下快樂、樂觀主義呈現顯著正相關[2]。因此,本研究提出假設二:解釋風格在宜人性特質與品味之間具有中介作用。

以往對品味心理機制的研究較少,且研究多面向大學生。近年來,農村留守兒童的數量呈現逐年上升趨勢[9],由于該群體的特殊性,這類群體更應該受到研究者與教育者的關注。農村留守兒童相對于非留守兒童而言,積極事件發生較少。因此,品味能力的發展對農村留守兒童的成長具有重要意義,如何品味這些積極事件便成為了影響其幸福感的重要因素之一。綜上,本文擬探究農村留守兒童宜人性特質、解釋風格和品味的關系。研究假設宜人性對品味具有顯著的正向預測作用,解釋風格在宜人性與品味間起部分中介作用。具體模型如圖1。

圖1 本研究的假設模型

二 研究方法

(一)被試與施測程序

采取整群抽樣法,在衡陽市某小學選取四至六年級的留守兒童。由主試使用統一的問卷進行現場集體實測。總共發放問卷300份,回收有效問卷283份,有效率為94.33%。其中:男生139人、女生144人;四年級85人,五年級89人,六年級109人。被試年齡介于9~13歲之間,平均年齡為11.27±0.88歲。

(二)研究工具

1.大五人格量表(NEO)采用Costa和McCrae(1987)編制、張建新修訂的大五人格量表。該量表包括外向性、神經質、嚴謹性、開放性和宜人性等五個維度,共25個條目,采用5點計分方式。研究選取宜人性分量表,該量表包含5個條目,內部一致性信度系數為0.84。

2.兒童解釋風格問卷(CASQ)采用馬丁·塞里格曼編制、任俊翻譯的兒童解釋風格問卷。共有48個條目,其中:24個積極情境,24個消極情境。每個情境給出2個可能原因,每個情境都有三個向度:永久性、普遍性、暫時性。解釋風格總分G-B,即積極事件解釋風格綜合分數減消極事件解釋風格綜合分數,分數越高代表越樂觀。總量表一致性系數為0.43。

3.兒童品味信念量表(CSBI)采用Bryant,Veroff等人編制,朱丹、陳歡等修訂的兒童品味信念量表。該量表包含三個分量表:期待分量表、品味當下分量表和回憶往事分量表,共23個項目。采用七級評分的方式,分數越高表示品味信念越強。量表三因子累計解釋率為48.8%,總量表的一致性系數為0.72。

(三)數據整理和分析

以班級為單位進行團體施測。問卷回收并剔除無效問卷后,采用SPSS22.0對數據進行處理與分析。

三 研究結果

(一)共同方法偏差檢驗

采用 Harman 單因素法加以檢驗。結果表明,特征值大于 1 的因子有 28個,第一個主因子解釋的變異量為 9.56%,低于 40%的臨界值,說明不存在明顯的共同方法偏差。

(二)留守兒童宜人性特質、解釋風格與品味的關系研究

1.變量間的描述性統計和相關分析。對宜人性特質、解釋風格和品味進行描述性統計和相關分析,結果見表1。結果表明,宜人性與品味各維度及總分呈顯著正相關;解釋風格和品味總分呈顯著正相關;宜人性與解釋風格呈顯著正相關。

表1 各主要變量間的描述統計和相關矩陣(N=283)

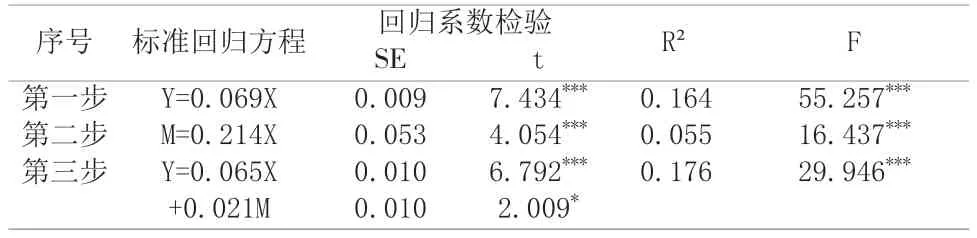

2.解釋風格在宜人性特質與品味間的中介作用。以品味為預測變量(命名為X),解釋風格為中介變量(命名為M),宜人性為自變量(命名為Y),采用強迫進入法,進行下列回歸分析:第一步,以宜人性為自變量、品味為因變量進行回歸分析,得到回歸方程1:Y=0.069X,見表2。由此可知,回歸系數顯著;第二步,以宜人性為自變量、解釋風格為因變量進行回歸分析,得到回歸方程2:M=0.214X,回歸系數顯著;第三步,以宜人性和解釋風格為自變量,品味為因變量進行回歸分析,得到回歸方程 3:Y=0.065X+0.021M。由表2可知,方程1、2回歸系數均顯著,且0.065<0.069,說明解釋風格在宜人性人格與品味中起部分中介效應。根據中介效應分析理論,中介效應對總效應的頻率為:0.214x0.021/0.069=0.0651。在結構模型中,解釋風格在宜人性人格與品味之間起到6.51%的中介作用。

表2 解釋風格的中介效應

四 討論

本研究探討了留守兒童宜人性特質、解釋風格和品味之間的關系。結果發現留守兒童宜人性特質與品味呈正相關,宜人性特質可以顯著地預測留守兒童的品味的高低;宜人性特質與個體的積極情感呈顯著正相關,這與Costa和McCrae的研究結論一致。大五人格模型認為,高宜人性的人通常被認為是大方、溫暖和助人的,更希望與他人維持積極的關系。個體積極事件頻率高時,品味的運用能夠更促進積極的體驗,說明宜人性得分高者在環境中容易獲取支持性信息,并得到良性反饋,從而比得分低者獲得的積極體驗更多,相較之下,品味能力也更高。

本研究還發現,解釋風格在宜人性特質和留守兒童的品味中起部分中介作用。也就是說,宜人性特質對品味的影響,一方面直接預測留守兒童的品味能力,另一方面是通過解釋風格的中介作用來實現的。這與以往的研究結果一致,以往研究表明,宜人性得分較高的個體,其幸福感水平也相對較高[10],品味能力的高低與幸福感水平的高低密切相關[2],品味能力促使人們對積極事件進行有意識的加工,從而獲得積極情緒、提高幸福感的體驗。Myers[11]也認為,快樂的生活環境及事件,通常由具有宜人性特質的人們所創造。好事、成功等結果,容易被具有樂觀解釋風格的個體歸因為永久的、普遍的、個人的原因,因而更容易被激勵。所以,更能因為好事的發生產生愉悅的情緒,更愿意留住這種愉悅,即品味能力越高。人們既有樂觀的一面,也有悲觀的一面,樂觀水平較高的人,在積極事件中獲得的幸福感也較高。感知控制模型提出,品味能力與個體的主觀幸福感密切相關[1]。Argyle[12]也認為,如果一個人能合理解釋自己的幸福是如何增加的,那么這個人就能對自己的生活做出積極地評價,這也必然對其品味高低產生影響。當個體為高宜人性時,也會積極應對壓力,獲得高社會支持體驗,樂觀積極,進而會有較多積極情緒[13]。也就是說,宜人性人格的人面對生活事件時,總會以積極樂觀的態度去對待,由此獲得幸福感促使其品味能力也隨之提升。積極事件本身也影響著品味,Bryant[1]認為,當一個人努力去注意周圍發生的積極的事情時(也就是品味),它會使人們感到越來越快樂。兒童期是個體身心飛速發展的一個關鍵階段,這一階段不僅是問題高發期,也是積極變化的轉折點。可塑性強是這一階段的突出特征[14]。在這個階段,幫助留守兒童提高他們的品味能力,有利于幫助他們提升滿意度和幸福感,促進他們在不利處境中積極健康地成長具有重要意義。

五 結論

第一,留守兒童宜人性特質對品味具有顯著正向預測作用。第二,解釋風格與品味呈顯著性正相關。第三,宜人性特質不僅可以直接預測留守兒童的品味水平,還可以通過解釋風格來間接影響品味,留守兒童解釋風格在宜人性特質與品味之間起部分中介作用。