不中斷交通條件下大跨蓋梁的改造設計與應用

邵彬

[上海公路橋梁(集團)有限公司,上海市200433]

0 引言

預應力混凝土蓋梁因施加預應力,計算跨徑較普通鋼筋混凝土蓋梁顯著增大,常被設計為兩到三跨框架結構應用在橋梁建設中。后期改造或升級時,如需分跨(段)拆除,其首要工作就是解除預應力。在極限狀態設計時,預應力的存在與否對蓋梁結構安全(強度)、正常使用指標(裂縫、撓度等)均起不可或缺的正向效應。若解除預應力,結構抗力降低,結構可能局部損壞甚至整體破壞,造成災難性后果,因此對解除預應力后的蓋梁進行驗算并按需加固至為重要。

本文以上海某橋梁P39#橋墩預應力混凝土蓋梁分段拆除為例,對保留段按照正常通行條件進行加固驗算,論證了不同加固方案的效果,比選出最優方案并進行了工程應用,為上海地區類似的預應力混凝土蓋梁改造提供參考。

某蓋梁構造及計算參數

1.1 蓋梁構造

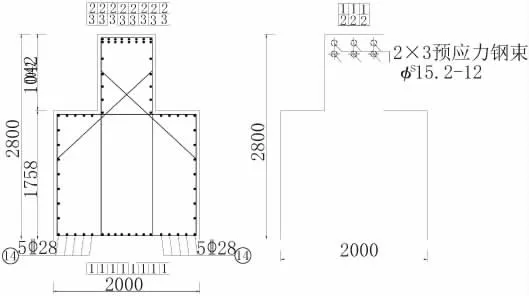

P39#預應力混凝土蓋梁按兩跨三柱布置,總長度38.8m,計算跨徑為18m+11.8m,東側懸臂長度3.9m,西側懸臂長度5.1m。截面為等截面倒T型,截面高度2.8m。蓋梁立面及斷面布置見圖1,圖中陰影部分需拆除,剩余部分保留且需交通通行。

蓋梁混凝土強度等級為C40,配置2排共6Φs15.2-12通長鋼束。截面下緣配18根Φ28HRB335鋼筋,T肋上緣配2排共16根Φ28HRB335鋼筋見圖2。

圖1 蓋梁立面布置圖(單位:cm)

圖2 蓋梁配筋、配束斷面圖(單位:cm)

1.2 計算參數

采用Civil2019、CDN2019對P39#預應力混凝土蓋梁進行有限元建模,按施工工序建立相應施工階段,分析時考慮蓋梁初始位移、溫度等影響因素。

模型中作用的荷載及取值:

(1)結構重要性系數:r0=1.0。

(2)恒載:蓋梁上主梁、鋪裝等荷載均按實際構造尺寸計入。其中混凝土容重26kN/m3,瀝青混凝土容重25kN/m3。

(3)汽車荷載:車輛荷載橫向加載,車重取順橋向單車道支點反力值。汽車制動力按“15通規”相應規定取值。

(4)溫度:按升溫、降溫20℃考慮。

(5)基礎沉降:結構已運營20a,基礎已沉降到位,模型中不予計入。

荷載組合均按“15通規”相應規定執行[1]。

2 加固思路

《公路鋼筋混凝土及預應力混凝土橋涵設計規范》(JTG3362—2018)[2](以下簡稱“18橋規”)對結構承載能力計算作了如下規定:

式中:S為結構作用組合效應設計值;R是構件承載力設計值,即抗力值;fd為材料強度設計值;ad為幾何參數設計值。

可見,對結構的加固可以從減小效應和增大抗力兩個方面進行。在本項目中,剩余單跨蓋梁上的荷載設計值無法減小,可增加蓋梁支點使荷載效應減小;另一方面,增大混凝土強度、增加截面配筋也無法實現,可行的是增大蓋梁截面來增大抗力。因此,適合本項目的加固方法有兩種:縮小跨徑法[3-6]或增大截面法。

3 加固驗算及方案比選

3.1 切割后未加固前蓋梁計算

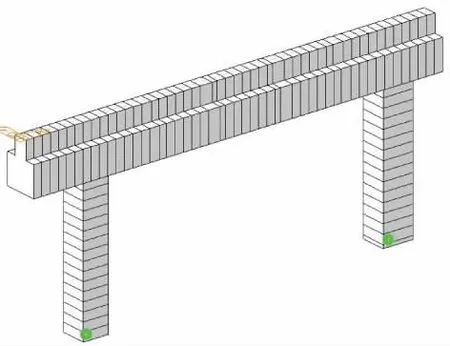

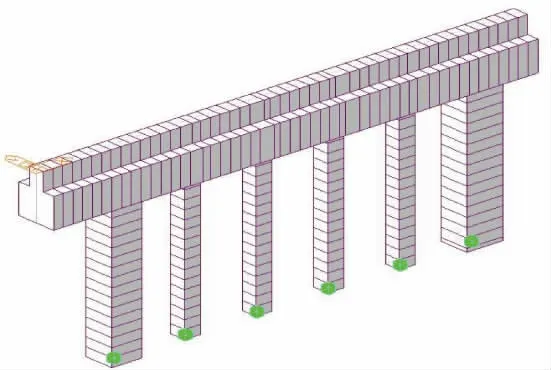

原蓋梁采用的是有粘結預應力體系,在蓋梁切割之后會殘余有部分預應力,但此預應力所起效應無法具體量化,故切割之后的蓋梁按鋼筋混凝土結構驗算。采用Midas Civil2019、CDN2019建立有限元模型,模型與構造圖紙一一對應,荷載及邊界條件按實際設定,模型見圖3。

圖3 切割未加固蓋梁模型

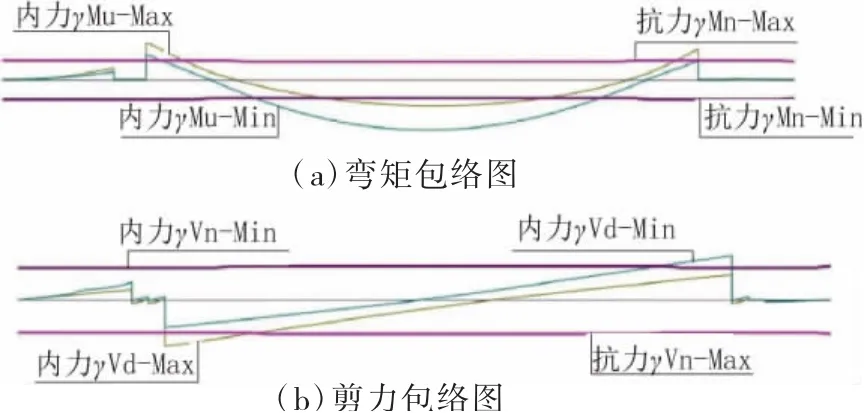

切割后未加固前鋼筋混凝土蓋梁驗算結果見圖4。由圖4可知,未加固時,蓋梁截面抗彎和抗剪承載力均不滿足要求。

圖4 持久狀況承載能力極限狀態強度驗算結果圖

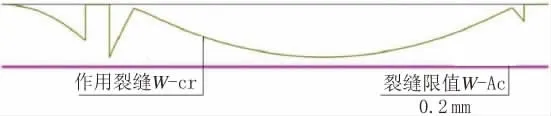

蓋梁在立柱頂緣和跨中下緣均開裂,且最大裂縫寬度遠超規范限值0.2mm,見圖5,不滿足規范要求。

圖5 正常使用極限狀態裂縫結果圖

3.2 縮小跨徑法加固后蓋梁計算

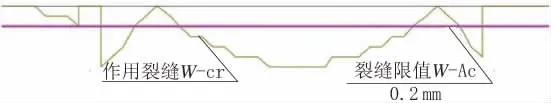

在蓋梁下新增4根鋼筋混凝土支撐柱,截面為正方形,邊長80cm,截面每邊配置8根Φ20HRB400鋼筋,見圖6。

圖6 支撐柱配筋斷面(單位:mm)

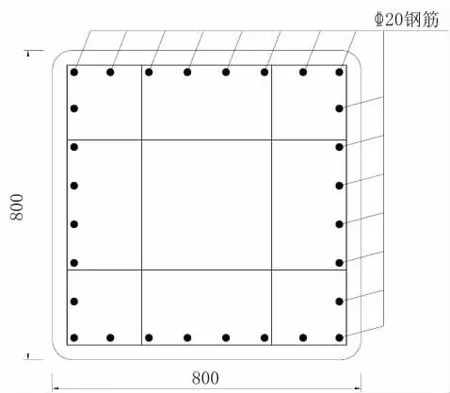

支撐柱基礎采用承臺樁基礎,承臺高1.5m,平面尺寸12.2m×1.4m,承臺頂標高同老橋承臺標高。承臺下設4根Φ1.0m鉆孔灌注樁,樁長58m,與支撐柱同心布置。支撐柱總體布置及加固模型見圖7、圖8。

圖7 支撐柱接承臺樁基礎立面布置圖(單位:cm)

圖8 蓋梁加固模型—縮小跨徑法

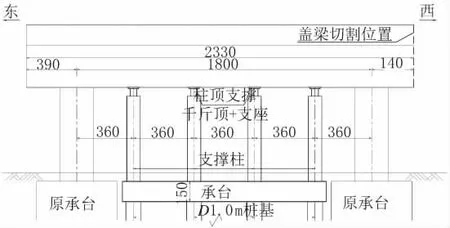

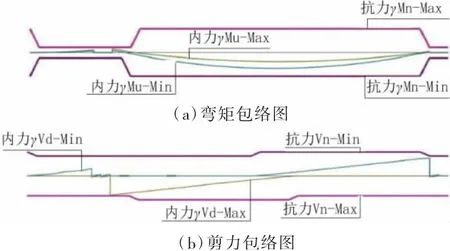

經計算,蓋梁持久狀況承載能力計算結果見圖9。可知,加固后,蓋梁截面抗彎和抗剪承載能力均滿足規范要求。

圖9 持久狀況承載能力極限狀態強度驗算結果

正常使用極限狀態下計算結果見圖10,蓋梁在立柱頂緣和跨中下緣均開裂,最大裂縫寬度為0.164mm,滿足不大于0.2mm規范限值要求。

圖10 正常使用極限狀態裂縫結果

3.3 增大截面法加固后蓋梁驗算

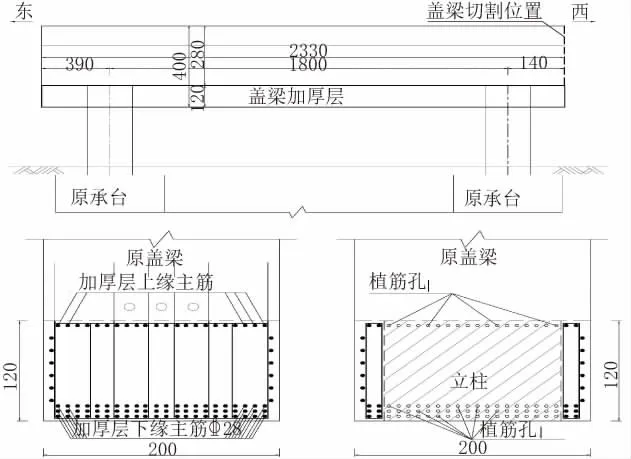

蓋梁原設計高度為2.8m,在蓋梁受拉區增設1.2m加厚層,加厚寬度與蓋梁底面等寬,沿蓋梁全長增設。加厚層下緣布置3排Φ28HRB400鋼筋。

主筋穿越立柱時,在立柱對應位置種植同直徑鋼筋,搭接及錨固長度均按規范標準執行。構造、配筋及植筋位置、蓋梁加固模型見圖11、圖12。

圖11 增大截面法蓋梁構造及配筋圖(單位:cm)

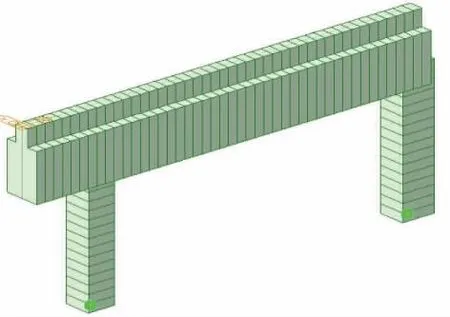

圖12 蓋梁加固模型—增大截面法

經計算,蓋梁持久狀況承載能力計算結果見圖13。由圖13計算結果可知,加固后,蓋梁截面抗彎和抗剪承載力均滿足要求。

圖13 持久狀況承載能力極限狀態強度驗算結果

正常使用極限狀態下,蓋梁在立柱頂緣和跨中下緣均開裂,最大裂縫寬度為0.169mm,見圖14,滿足不大于0.2mm的限值要求。

圖14 正常使用極限狀態裂縫結果

3.4 方案比選

通過對兩種加固方法理論計算分析,縮小跨徑法、增大截面法均起顯著作用,蓋梁跨中彎矩削峰效果顯著,蓋梁內力顯著改善,持久狀況承載能力極限狀態下的強度驗算和正常使用極限狀態下的裂縫驗算均滿足規范要求,加固效果明顯。

兩相比較,增大截面法因加厚截面內主筋需穿柱而過,且主筋為三排小間距布置,對應區域立柱滿布植筋孔,實際施工較為困難,質量難以保證;且增大截面法會引起恒載相應增加,對加固不利。因此對P39#蓋梁切割之后加固方法選用縮小跨徑法。

4 工程應用

在工程應用中,為確保立柱始終作為上部蓋梁的有效支撐,在柱頂均設置有千斤頂,見圖15。為掌握切割后各項指標,對蓋梁進行了全天候實時監控。監測傳感器布置點位見圖16。

圖15 蓋梁加固現場圖

4.1 支撐柱豎向應變監控結果

圖16 監測傳感器布置圖

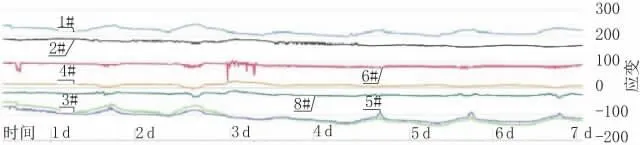

支撐柱應變監控結果見圖17。由圖17可知,支撐柱豎向應變連續變化且整體穩定,應變數值合理。未出現明顯趨勢性變化,未出現瞬時超幅現象,支撐柱均起到預期支撐作用。

圖17 橋墩豎向應變監測結果

4.2 蓋梁跨中底部應變監控結果

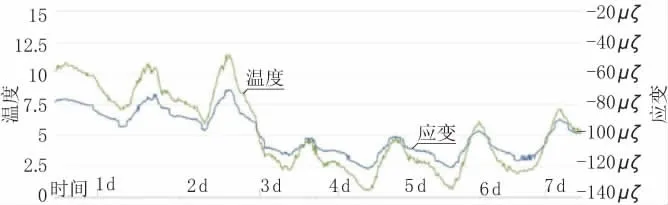

蓋梁跨中底部應變監控結果見圖18。由圖18可知,蓋梁梁底應變隨環境溫度變化而變化且整體趨于穩定,未出現瞬時超幅現象。蓋梁下緣鋼筋應力均未超過規范限值仍為彈性受力。

圖18 蓋梁跨中底部應變監測結果

4.3 蓋梁動撓度監控結果

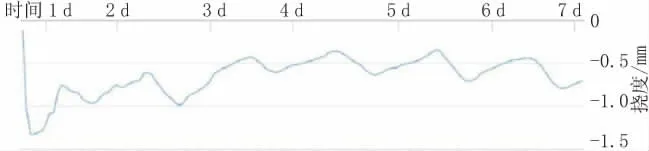

蓋梁跨中動撓度監控結果見圖19。由圖19可知,切割第二段后跨中蓋梁撓度絕對值-0.836mm,最大下撓量0.391mm,受溫度影響往復波動,距離最低級3.6mm預警有較大富余,整體數據穩定。

圖19 蓋梁跨中動撓度監控結果

4.4 蓋梁裂縫監控結果

蓋梁切割前存在數條既有裂縫;蓋梁切割后,現狀裂縫未繼續開展。蓋梁兩側均未出現明顯新增裂縫。

據監控結果,在切斷了預應力筋改變了原有結構后,支撐柱及時被動受力,新的結構傳力體系快速且有效形成,結構處于新的穩定狀態,既有裂縫均停止開展,同時無明顯新增裂縫出現。

5 結 論

本文以改建的大跨預應力鋼筋混凝土蓋梁為研究對象,分別采用縮小跨徑法和增大截面法進行了加固驗算,經過綜合分析后選用了縮小跨徑法作為本工程加固方案。

增設臨時支墩后,蓋梁受力顯著改善,承載能力間接提高,結構安全穩定,達預期加固效果。不足之處在于加固驗算過程無法對殘余預應力進行可靠的量化,因此暫未考慮其所起的作用。

工程實踐證明,采用縮小跨徑法可以在保證交通通行的條件下,安全、方便地完成大跨蓋梁的截斷和改造,成果可供同類項目參考。