“朝向事情本身”與現(xiàn)象學(xué)運(yùn)動(dòng)*

張慶熊

什么是現(xiàn)象學(xué)?它有哪些基本特征?這些并不是容易回答的問(wèn)題,因?yàn)楝F(xiàn)象學(xué)與其說(shuō)是一種哲學(xué)學(xué)說(shuō),毋寧說(shuō)是一場(chǎng)呈現(xiàn)出多種多樣形態(tài)的哲學(xué)運(yùn)動(dòng)。為此,要采用現(xiàn)象學(xué)的“在變中把握其不變者”的方法認(rèn)識(shí)其本質(zhì)。這個(gè)不變者是“面向事情本身”這一現(xiàn)象學(xué)的基本態(tài)度。它好似現(xiàn)象學(xué)運(yùn)動(dòng)中的主題曲,后來(lái)雖然有種種變奏,但基本上都是圍繞這個(gè)主題曲展開(kāi)的。現(xiàn)象學(xué)運(yùn)動(dòng)的源頭在胡塞爾(Edmund Husserl)那里。胡塞爾首先闡發(fā)了現(xiàn)象學(xué)的基本態(tài)度和基本原則。胡塞爾探尋原初所與的現(xiàn)象,重視描述現(xiàn)象,重視意向分析,重視研究生活世界。海德格爾(Martin Heidegger)等現(xiàn)象學(xué)的代表人物既繼承了胡塞爾的某些思想方法,又針對(duì)胡塞爾的觀點(diǎn)和論述提出批評(píng)并做出修正,從而建立他們各自的學(xué)說(shuō)。現(xiàn)象學(xué)運(yùn)動(dòng)中的這種主題曲和變奏曲的關(guān)系,就像一條繩索將現(xiàn)象學(xué)運(yùn)動(dòng)連貫起來(lái),維系了現(xiàn)象學(xué)的整體形象。

一、胡塞爾奏響“朝向事情本身”的主題曲

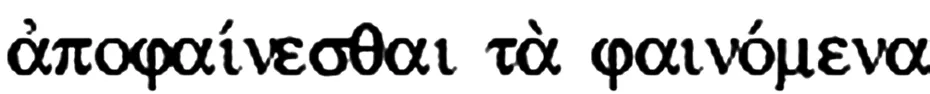

胡塞爾提出“朝向事情本身”的口號(hào),奏響了現(xiàn)象學(xué)運(yùn)動(dòng)的主題曲。胡塞爾寫(xiě)道:“合理地或科學(xué)地判斷事情,這意味著朝向事情本身(sich nach den Sachen selbst richten),也即從言談和意見(jiàn)回到事情本身,追問(wèn)它的自身給與(Selbstgegebenheit),并清除一切不合事理的先入之見(jiàn)。”(1)E.Husserl,Ideen zu einer reinen Ph?nomenologie und ph?nomenologischen Philosophie,Husserlinana Band III/1,Martinus Nijhoff,1976,S.41.“朝向事情本身”(Zur Sache Selbst)原是一個(gè)德文成語(yǔ),它的基本意思有二:其一為“就事情的本來(lái)面貌研究事情”,即不要帶有先入之見(jiàn)地談?wù)撌虑楹吞幚硎虑椋黄涠椤懊鎸?duì)事情的實(shí)質(zhì)”,切入正題,處理實(shí)質(zhì)性問(wèn)題。從胡塞爾的這段話(huà)中我們很容易聯(lián)想到一個(gè)中文成語(yǔ)“實(shí)事求是”。中文“實(shí)事求是”的意思無(wú)非是按照事情的本來(lái)面目看待事情和處理事情,既不夸大也不縮小,不把自己的偏見(jiàn)加到事物上去,根據(jù)實(shí)際情況解決實(shí)際問(wèn)題。

胡塞爾認(rèn)為“朝向事情本身”的關(guān)鍵在于“直觀中的原初給與”。要“朝向事情本身”,要認(rèn)識(shí)真理,就要追問(wèn)事情本身是如何呈現(xiàn)的,什么是原初所與的現(xiàn)象,什么是不帶偏見(jiàn)的純粹現(xiàn)象。胡塞爾把“在直觀中的原初給與”作為一切認(rèn)識(shí)合法源泉的原則稱(chēng)為“一切原則的原則”:“每一種原初地給與的直觀是認(rèn)識(shí)的正當(dāng)?shù)脑慈磺性谥庇^中原初地(在某種程度上可以說(shuō),在活生生的呈現(xiàn)中)提供給我們的東西,都應(yīng)干脆地接受為自身呈現(xiàn)的東西,而這僅僅是就在它自身呈現(xiàn)的范圍內(nèi)而言的。”(2)E.Husserl,Ideen zu einer reinen Ph?nomenologie und ph?nomenologischen Philosophie,Husserlinana Band III/1,S.51.

胡塞爾主張“朝向事情本身”和樹(shù)立現(xiàn)象學(xué)的“一切原則的原則”,有其歷史背景。這在一定程度上反映了從事科學(xué)研究的工作者對(duì)當(dāng)時(shí)哲學(xué)界流行思辨哲學(xué)的不滿(mǎn)。研究問(wèn)題應(yīng)該從觀念出發(fā)還是從事情本身出發(fā)呢?科學(xué)界顯然傾向于前者。然而,對(duì)于究竟什么是事情本身,卻存在哲學(xué)立場(chǎng)上的差異。按照實(shí)證主義的看法,事情本身應(yīng)該指能被感官觀察所證實(shí)的經(jīng)驗(yàn)現(xiàn)象。科學(xué)研究重視實(shí)測(cè),科學(xué)理論需要通過(guò)科學(xué)實(shí)驗(yàn)來(lái)驗(yàn)證。這些實(shí)驗(yàn)必須是可重復(fù)的,這樣的觀察必須是主體際的,即原則上人人都能觀察到的。因此實(shí)證的原則需要落實(shí)在感覺(jué)經(jīng)驗(yàn)上。胡塞爾不反對(duì)科學(xué)研究需要重視經(jīng)驗(yàn)事實(shí),但他認(rèn)為實(shí)證主義的實(shí)證觀太狹隘了。胡塞爾以數(shù)學(xué)和邏輯為例論證自己的這一觀點(diǎn)。在數(shù)學(xué)中,“a+l=l+a”之類(lèi)的命題具有明見(jiàn)性;在邏輯中,“a蘊(yùn)含b,b蘊(yùn)含c,則a蘊(yùn)含c”之類(lèi)的命題具有明見(jiàn)性。它們同樣屬于科學(xué)研究的對(duì)象,它們的真能夠被證明,但它們顯然不是被感覺(jué)經(jīng)驗(yàn)所證實(shí)的命題。胡塞爾還認(rèn)為我們對(duì)自己的意向活動(dòng)的內(nèi)知覺(jué)具有明見(jiàn)性。“一個(gè)知覺(jué)本身是對(duì)某物的知覺(jué)”不是一個(gè)感覺(jué)經(jīng)驗(yàn)命題,它不是通過(guò)外感知而是通過(guò)內(nèi)知覺(jué)得到確證的。科學(xué)知識(shí)不僅包括經(jīng)驗(yàn)觀察的知識(shí),而且包括數(shù)學(xué)和邏輯推導(dǎo)的知識(shí)。并且,這兩類(lèi)知識(shí)還需要有有關(guān)自身意識(shí)的更加基本的知識(shí)。因?yàn)樵谡J(rèn)知活動(dòng)中有關(guān)客體的知識(shí)要以有關(guān)主體的自身意識(shí)為前提。鏡反映物,但鏡沒(méi)有知。人有知,因?yàn)槿酥雷约涸诳次铩N抑牢以谶M(jìn)行科學(xué)研究,我知道我在進(jìn)行觀察和作出判斷,這樣的自身意識(shí)是包括科學(xué)認(rèn)知在內(nèi)的一切認(rèn)知的前提。按照胡塞爾的觀點(diǎn),一切借助于我們的思維活動(dòng)經(jīng)過(guò)多層次的推演而建構(gòu)起來(lái)的復(fù)雜的知識(shí)體系都應(yīng)該具備原初明見(jiàn)性的依據(jù),就此而言實(shí)證主義主張科學(xué)知識(shí)必須基于“實(shí)證”這一點(diǎn)并沒(méi)有錯(cuò)。他寫(xiě)道:“如果‘實(shí)證主義’相當(dāng)于有關(guān)一切科學(xué)均絕對(duì)無(wú)偏見(jiàn)地基于‘實(shí)證的’東西,即基于可被原初地加以把握的東西的話(huà),那么我們就是真正的實(shí)證主義者。”(3)E.Husserl,Ideen zu einer reinen Ph?nomenologie und ph?nomenologischen Philosophie,Husserlinana Band III/1,S.45.但是實(shí)證主義對(duì)直觀的理解太狹隘了。他指出:“‘實(shí)證主義者’有時(shí)混淆了各種直觀間的基本區(qū)別,有時(shí)又使它們對(duì)立,但由于他們?yōu)槠?jiàn)所限,就只愿承認(rèn)各類(lèi)直觀中的某一類(lèi)直觀是正當(dāng)?shù)模趸蛭ㄒ淮嬖诘摹!?4)E.Husserl,Ideen zu einer reinen Ph?nomenologie und ph?nomenologischen Philosophie,Husserlinana Band III/1,S.45.總之,胡塞爾主張,只承認(rèn)感性經(jīng)驗(yàn)的直觀,對(duì)科學(xué)認(rèn)知遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,還需加上涉及本質(zhì)知識(shí)的本質(zhì)直觀,以及涉及主體對(duì)自己的意向活動(dòng)及其結(jié)構(gòu)的自知的內(nèi)知覺(jué)的直觀,由此科學(xué)認(rèn)知的體系才能完備。

從總體上說(shuō),現(xiàn)象學(xué)運(yùn)動(dòng)的各派代表人物贊同“朝向事情本身”這一現(xiàn)象學(xué)的基本態(tài)度和以“原初所與”為認(rèn)知依據(jù)這一現(xiàn)象學(xué)的基本原則,盡管他們?cè)谟嘘P(guān)什么是事情本身和如何才能通達(dá)原初所與的問(wèn)題上存在種種分歧。這種基本態(tài)度和基本原則維系著現(xiàn)象學(xué)的總體形象,它表明現(xiàn)象學(xué)與黑格爾式的思辨哲學(xué)之間存在根本分歧,也表明現(xiàn)象學(xué)與實(shí)證主義之間存在重大差別。現(xiàn)象學(xué)討論問(wèn)題不是從理念出發(fā)的,現(xiàn)象學(xué)也不像實(shí)證主義的經(jīng)驗(yàn)觀那樣狹隘。現(xiàn)象學(xué)的理論不是建立在思辨的原理之上。現(xiàn)象學(xué)之為現(xiàn)象學(xué),關(guān)鍵概念就是“現(xiàn)象”。現(xiàn)象學(xué)深入探討了究竟什么才是“現(xiàn)象”。現(xiàn)象學(xué)要把理論建立在原初呈現(xiàn)的東西的基礎(chǔ)上,主張認(rèn)知的起點(diǎn)不是抽象的原理,而是活生生的自身呈現(xiàn)的現(xiàn)象。因此,現(xiàn)象學(xué)重視對(duì)現(xiàn)象的描述,重視意向分析,重視對(duì)生活世界的研究。

二、現(xiàn)象學(xué)方法論的基本特征

以“朝向事情本身”為綱,我們可以發(fā)現(xiàn)現(xiàn)象學(xué)方法論具有如下基本特征:

(一)現(xiàn)象學(xué)普遍重視通過(guò)對(duì)現(xiàn)象的描述把握事物的本質(zhì)

為建構(gòu)知識(shí)的理論,認(rèn)識(shí)事物的本質(zhì),就要從描述現(xiàn)象出發(fā),而不是從定義或原理出發(fā),這是現(xiàn)象學(xué)方法區(qū)別于其他一些思想方法的重要標(biāo)志。讓我們通過(guò)例子來(lái)說(shuō)明這一點(diǎn)。如果有人問(wèn):什么是數(shù)?而回答是:數(shù)是一種抽象的概念,用作表達(dá)數(shù)量。按照現(xiàn)象學(xué)的看法,這樣的回答是不能令人滿(mǎn)意的,因?yàn)樗鼛缀跏峭x反復(fù),答案和問(wèn)題停留在同一抽象概念的層次上:如果一個(gè)人不懂什么是“數(shù)量”,那么他還是不懂什么是“數(shù)”。為了解說(shuō)明白,就必須給出一個(gè)與原有的抽象概念不同的說(shuō)明。弗雷格(Gottlob Frege)等現(xiàn)代數(shù)學(xué)家主張“數(shù)”可以通過(guò)“集”加以說(shuō)明。這個(gè)解答當(dāng)然要比上述用“數(shù)量”來(lái)解說(shuō)“數(shù)”的定義好得多。現(xiàn)在的問(wèn)題是,對(duì)于那些不懂什么是“集”的人,又該怎么辦呢?現(xiàn)象學(xué)的方法是描述活生生呈現(xiàn)的現(xiàn)象,讓人們直觀到這些現(xiàn)象,并通過(guò)這些現(xiàn)象揭示其相關(guān)的本質(zhì)。舉例來(lái)說(shuō),一個(gè)蛋糕切4塊,一家4口人每人吃一塊。在此,4塊蛋糕構(gòu)成一個(gè)蛋糕的集,4口人構(gòu)成一個(gè)家庭的集,這兩個(gè)集在數(shù)量上是相等的。通過(guò)這樣的例子讓人直觀到,兩個(gè)在數(shù)量上相等的集的概念是如何產(chǎn)生的,從而理解“數(shù)”與“集”之間的關(guān)系。

(二)現(xiàn)象學(xué)普遍重視“意向分析”

所謂意向分析,簡(jiǎn)單地說(shuō),就是在分析問(wèn)題時(shí)不僅要著眼于意向的對(duì)象方面的差別,還要著眼于意向活動(dòng)方面的差別,只有這樣才能把其中的意義分析清楚。我們?nèi)匀灰陨厦娣值案獾睦觼?lái)解說(shuō)。一個(gè)蛋糕分切成4塊,如果它們有大有小,那么我們?yōu)槭裁慈匀话阉鼈円暈?塊蛋糕呢?這是因?yàn)槲覀兊囊庀蚧顒?dòng)的著眼點(diǎn)是它們的塊數(shù),一塊一塊數(shù),它們是4塊。如果我們的意向活動(dòng)的焦點(diǎn)是在每塊蛋糕的大小上,那么它們當(dāng)然是有區(qū)別的。切蛋糕和分蛋糕是一種意向行為,即它不僅涉及物理行為,而且還與人的意圖有關(guān)。我們可以從多種角度對(duì)此加以分析,以上是從數(shù)量關(guān)系方面進(jìn)行考察,我們還可以從倫理關(guān)系等方面進(jìn)行考察。比如,一位母親把蛋糕切得有大有小,她自己拿小的,把大的留給自己的孩子,這或許因?yàn)樗篮⒆酉矚g吃蛋糕,想以此表達(dá)愛(ài)心。再比如,某人特別注意把蛋糕切得一樣大小,主張每人分得同樣大小的一塊蛋糕,這是因?yàn)樗制骄峙涞案獾囊庀颉囊环N角度看,蛋糕不均分是不公平的;但從另一種角度看,不均分是體現(xiàn)愛(ài)心或其他的某種意愿。由此可見(jiàn),一個(gè)東西是什么,一個(gè)東西與另一個(gè)東西的關(guān)系如何,不僅要從對(duì)象方面考察,而且還要從人的意向活動(dòng)方面考察。意向活動(dòng)的著眼點(diǎn)不同,我們就會(huì)獲得不同的意義。

(三)現(xiàn)象學(xué)普遍重視研究“生活世界”

在胡塞爾看來(lái),觀念化(Ideation)是我們的知識(shí)走向理論化的一種方式,觀念化有助于我們知識(shí)的發(fā)展。但觀念化也會(huì)導(dǎo)致知識(shí)的異化,把原本來(lái)自生活世界和為人生服務(wù)的觀念化的知識(shí)當(dāng)作實(shí)在本身。抽象的學(xué)說(shuō)之所以難懂,并且容易導(dǎo)致誤解,是因?yàn)樗鼈兣狭恕坝^念的衣裳”。科學(xué)的理論,包括幾何學(xué)和伽利略的數(shù)學(xué)化的物理學(xué),原本是為了改進(jìn)生活世界中的測(cè)量和預(yù)測(cè)的方法而制作出來(lái)的符號(hào)化和公式化的東西,后來(lái)人們卻把這些觀念化的東西當(dāng)作“真實(shí)的存在”。“這層觀念的化裝使得這種方法、這些公式、這些理論的真正意義一直不被理解,并且有關(guān)這種方法素樸的起源還從來(lái)沒(méi)有被理解過(guò)。”(5)E.Husserl,Die Krisis der europ?ischen Wissenschaften und die transzendentale Ph?nomenologie,Husserliana Band IX,Den Haag:Martinus Nijhoff,1954,S.52.這是胡塞爾在《歐洲科學(xué)的危機(jī)和先驗(yàn)現(xiàn)象學(xué)》中闡發(fā)的有關(guān)生活世界學(xué)說(shuō)的一個(gè)非常重要的觀點(diǎn)。他認(rèn)為,科學(xué)理論起源于生活世界,后來(lái)忘卻了生活世界,導(dǎo)致歐洲科學(xué)的危機(jī);生活世界具有原初的明見(jiàn)性,為了獲得對(duì)觀念化的科學(xué)理論的真正理解,需要回到生活世界中去,在生活世界中揭示它們的理論建構(gòu)的原初的動(dòng)機(jī)和思想方式,闡明科學(xué)理論的人生意義。胡塞爾有關(guān)生活世界的學(xué)說(shuō)產(chǎn)生了廣泛影響。這種影響不限于現(xiàn)象學(xué)界,而且波及其他學(xué)派的學(xué)說(shuō),比如哈貝馬斯在建構(gòu)交往行為理論時(shí)就吸納了胡塞爾的生活世界的學(xué)說(shuō)。

三、現(xiàn)象學(xué)運(yùn)動(dòng)中的變奏

我們以上談到,胡塞爾提出的“朝向事情本身”的口號(hào)以及現(xiàn)象學(xué)的“一切原則的原則”開(kāi)啟了現(xiàn)象學(xué)運(yùn)動(dòng),維系了現(xiàn)象學(xué)的總體形象,但現(xiàn)象學(xué)運(yùn)動(dòng)中的諸多代表人物在如何理解和落實(shí)它們的問(wèn)題上存在諸多差異。什么是事情本身呢?如何才能朝向事情本身呢?什么是原初所與的現(xiàn)象呢?如何才能通達(dá)原初所與的現(xiàn)象呢?對(duì)這些問(wèn)題的思考和解答構(gòu)成現(xiàn)象學(xué)運(yùn)動(dòng)中的問(wèn)題意識(shí)和內(nèi)生動(dòng)力。如果我們細(xì)細(xì)品味“朝向事情本身”和現(xiàn)象學(xué)的“一切原則的原則”,并多問(wèn)幾個(gè)為什么,就可以發(fā)現(xiàn)它們之間存在相當(dāng)大的張力。盡管從胡塞爾本人所持的先驗(yàn)現(xiàn)象學(xué)(6)“先驗(yàn)現(xiàn)象學(xué)”(die transzendentale Ph?nomenologie)也有“超越論現(xiàn)象學(xué)”“超驗(yàn)現(xiàn)象學(xué)”等譯法。本文把“transzendentale”譯為“先驗(yàn)的”,主要考慮到在康德的中譯本中這個(gè)術(shù)語(yǔ)習(xí)慣上被譯為“先驗(yàn)的”,而胡塞爾的先驗(yàn)論與康德有繼承關(guān)系,所以就沿用習(xí)慣譯法。的角度看,它們之間是統(tǒng)一的,但站在不同于胡塞爾的立場(chǎng)上,則可以有不同的理解。“朝向事情本身”包含兩個(gè)方面:(1)事情自身呈現(xiàn);(2)“直觀中的原初給與”。前者涉及事情(客體)的方面,后者涉及意識(shí)(主體)的方面。這兩個(gè)方面中哪一方起主導(dǎo)作用呢?對(duì)于這個(gè)問(wèn)題,現(xiàn)象學(xué)運(yùn)動(dòng)中不同的代表人物有不同的回答。大體上說(shuō),有三種不同的立場(chǎng):(1)先驗(yàn)現(xiàn)象學(xué)的立場(chǎng),(2)自然態(tài)度以及相關(guān)的實(shí)在論的立場(chǎng),(3)基礎(chǔ)存在論以及存在主義的立場(chǎng)。我們弄清楚這三種立場(chǎng)之間的關(guān)系,就能明曉現(xiàn)象學(xué)運(yùn)動(dòng)中的變奏是如何發(fā)生的。

(一)先驗(yàn)現(xiàn)象學(xué)的立場(chǎng)

胡塞爾在《純粹現(xiàn)象學(xué)和現(xiàn)象學(xué)哲學(xué)的觀念》中持先驗(yàn)現(xiàn)象學(xué)的立場(chǎng)。(7)《純粹現(xiàn)象學(xué)和現(xiàn)象學(xué)哲學(xué)的觀念》(1913)是胡塞爾系統(tǒng)地闡述他的現(xiàn)象學(xué)思想的代表作。在這本著作中胡塞爾表明自己持先驗(yàn)唯心主義的立場(chǎng)。在《邏輯研究》(1900-1901)中他的這種立場(chǎng)并不明確。那時(shí)他反對(duì)心理主義,論證不應(yīng)把認(rèn)知的心理內(nèi)容與認(rèn)知的對(duì)象相混淆,這容易使人覺(jué)得他的立場(chǎng)接近于弗雷格,并從實(shí)在論的角度理解他的現(xiàn)象學(xué)。在《歐洲科學(xué)的危機(jī)和先驗(yàn)現(xiàn)象學(xué)》中胡塞爾闡發(fā)了有關(guān)生活世界的理論。一些現(xiàn)象學(xué)家認(rèn)為,生活世界的學(xué)說(shuō)難以與先驗(yàn)唯心論相容。但胡塞爾本人把“經(jīng)由生活世界”作為一條現(xiàn)象學(xué)還原的途徑,并沒(méi)有表示他放棄先驗(yàn)唯心主義的立場(chǎng)。總的來(lái)說(shuō),胡塞爾主張認(rèn)識(shí)論的問(wèn)題可以與本體論的問(wèn)題分開(kāi)來(lái)討論,并且應(yīng)從認(rèn)識(shí)論著手才能澄清本體論的問(wèn)題,現(xiàn)象學(xué)還原的方法是確保認(rèn)識(shí)論的基本問(wèn)題得以充分澄清的方法論保障。胡塞爾的這種在考察本體論問(wèn)題之前先考察認(rèn)識(shí)論的觀點(diǎn)延續(xù)了康德的思路,在此意義上稱(chēng)之為“先驗(yàn)的”。當(dāng)然,這條思路能否成立是另一回事。正如當(dāng)年黑格爾質(zhì)疑康德一樣,胡塞爾的這條先驗(yàn)主義的思路也受到包括海德格爾在內(nèi)的許多其他現(xiàn)象學(xué)家的質(zhì)疑。胡塞爾認(rèn)為“朝向事情本身”意味著認(rèn)識(shí)必須立基于自身呈現(xiàn)的東西。盡管我們的意識(shí)是關(guān)于某物的意識(shí),我們的意向活動(dòng)指向事物,但事物的存在并沒(méi)有向我們呈現(xiàn)出來(lái)。事物自身向我們呈現(xiàn)出來(lái)的是一系列形狀、顏色、重量、硬度等性狀,這些性狀不等于事物的存在。有關(guān)外部世界的存在是推論的結(jié)果。休謨等近代哲學(xué)家對(duì)這種推論的合理性進(jìn)行質(zhì)疑。現(xiàn)象學(xué)在討論認(rèn)識(shí)論的基本問(wèn)題時(shí)不應(yīng)把外部世界存在的斷言當(dāng)作前提接受下來(lái),而應(yīng)從具有明見(jiàn)性的現(xiàn)象出發(fā)進(jìn)行考察。現(xiàn)象學(xué)還原的主要目的是從具有自明性的“純粹現(xiàn)象”出發(fā)考察認(rèn)識(shí)論的基本問(wèn)題,考察我們承認(rèn)或否認(rèn)外部世界存在的原因何在及其依據(jù)是否充分。在胡塞爾看來(lái),在內(nèi)在意識(shí)中能夠找到自明性的起點(diǎn)和支撐點(diǎn)。笛卡爾的“我思故我在”的論證經(jīng)過(guò)現(xiàn)象學(xué)的修正之后可以作為一條現(xiàn)象學(xué)還原的途徑,為從內(nèi)在意識(shí)的自明性出發(fā)解決認(rèn)識(shí)論的基本問(wèn)題開(kāi)辟道路。

我們通常認(rèn)為,因?yàn)槭虑樽陨碓诔尸F(xiàn),所以我們的認(rèn)識(shí)要朝向事情本身。因此,這句話(huà)的主導(dǎo)方面是事情本身,并意味著要肯定事情本身的存在。在胡塞爾的先驗(yàn)現(xiàn)象學(xué)中,現(xiàn)象學(xué)的“一切原則的原則”已悄悄地把重點(diǎn)放在“直觀中的原初給與”上:一切在直觀中原初地提供給我們的東西,都應(yīng)干脆地接受為自身呈現(xiàn)的東西。這句話(huà)雖然依舊包括“自身呈現(xiàn)的東西”的那個(gè)方面,但關(guān)鍵已從事情本身轉(zhuǎn)移到作為意識(shí)活動(dòng)的直觀的原初給與這一方面。這里涉及胡塞爾對(duì)“仕么是事情本身”和“如何才能通達(dá)事情本身”的理解。簡(jiǎn)而言之,胡塞爾主張“事情本身”無(wú)非是“純粹現(xiàn)象”,而“純粹現(xiàn)象”又需要在意識(shí)的內(nèi)在領(lǐng)域中加以把握,通達(dá)“純粹現(xiàn)象”的道路是“現(xiàn)象學(xué)還原”或“先驗(yàn)還原”。胡塞爾對(duì)此做了這樣的論證:在意識(shí)活動(dòng)之外的事物存在方面,我們不能達(dá)到純粹現(xiàn)象,因?yàn)橛嘘P(guān)事物存在的看法是一種先入之見(jiàn),是一種假定,凡包含假定的意見(jiàn)就不是“純粹現(xiàn)象”,應(yīng)該把有關(guān)外部世界存在的觀點(diǎn)“懸擱”起來(lái),對(duì)此進(jìn)行“現(xiàn)象學(xué)的中止判斷”(phenomenological epoche)。另一方面,在意識(shí)活動(dòng)的內(nèi)在領(lǐng)域中,我們能發(fā)現(xiàn)純粹現(xiàn)象,因?yàn)楫?dāng)我看的時(shí)候我知道自己在看,當(dāng)我思的時(shí)候我知道自己在思,以及我自知看和所看、思和所思之間的相關(guān)聯(lián)系。這種在意識(shí)之內(nèi)呈現(xiàn)出來(lái)的意向性的活動(dòng)及其結(jié)構(gòu)在胡塞爾看來(lái)具有自明性,因此才是在直觀中提供給我們的“純粹現(xiàn)象”。胡塞爾的這條從意識(shí)本身的自明性出發(fā)進(jìn)行哲學(xué)探究的路線(xiàn)后來(lái)被稱(chēng)為“意識(shí)哲學(xué)”,它與海德格爾所主張的“存在哲學(xué)”形成對(duì)照。

(二)“自然態(tài)度”以及相關(guān)的實(shí)在論立場(chǎng)

胡塞爾認(rèn)為,人們通常持一種自然的態(tài)度看待事物與意識(shí)的關(guān)系。人們通常認(rèn)為,事物不依賴(lài)于我們的意識(shí)自在地存在在那里。物質(zhì)世界和存在于其中的我們的身體是我們的知覺(jué)的對(duì)象。它們一方面是被我們意識(shí)到或能被我們意識(shí)到的存在物,另一方面又與我們的意識(shí)相分離而存在,它們被認(rèn)為是一種與我們的意識(shí)相對(duì)立的、自在的存在。事物自身具有形態(tài)和質(zhì)量,并且在發(fā)生作用力。“我意識(shí)到它,這首先意味著:在直觀上我直接發(fā)現(xiàn)它,我經(jīng)驗(yàn)到它。”我們通過(guò)看、摸、聽(tīng)等方式感知到事物。事物的性狀和運(yùn)動(dòng)提供給我們經(jīng)驗(yàn),我們根據(jù)這些經(jīng)驗(yàn)對(duì)事物做出經(jīng)驗(yàn)判斷,并建構(gòu)越來(lái)越復(fù)雜和抽象的理論。(8)E.Husserl,Ideen zu einer reinen Ph?nomenologie und ph?nomenologischen Philosophie,Husserlinana Band III/1,S.56-58.胡塞爾所說(shuō)的“自然的態(tài)度”涉及一種有關(guān)外部世界存在的實(shí)在論的立場(chǎng)。胡塞爾注意到這種立場(chǎng)非常流行,幾乎是人們自然而然地形成和所持的一種立場(chǎng),因此胡塞爾稱(chēng)其為“自然態(tài)度”。但胡塞爾認(rèn)為這種態(tài)度缺乏哲學(xué)的反思,包含預(yù)先假定,是現(xiàn)象學(xué)還原首當(dāng)其沖要加以懸擱的態(tài)度。胡塞爾主張現(xiàn)象學(xué)還原的重點(diǎn)就是要把外部世界的存在放在括號(hào)之中存而不論。

但是胡塞爾的這種先驗(yàn)現(xiàn)象學(xué)的理論自身能否成立呢?現(xiàn)象學(xué)還原會(huì)不會(huì)導(dǎo)致新的問(wèn)題呢?胡塞爾的主張招致許多哲學(xué)家的批評(píng),其中包括響應(yīng)“朝向事情本身”口號(hào)的現(xiàn)象學(xué)運(yùn)動(dòng)內(nèi)的人物。他們認(rèn)為:如果現(xiàn)象學(xué)還原指把先入之見(jiàn)和預(yù)先假定懸擱起來(lái),面向直接呈現(xiàn)的東西,那么本無(wú)可非議;但是把外部世界的存在懸擱后是否能面向直接呈現(xiàn)的東西,則值得商榷。羅曼·茵加登(Roman Ingarden)是胡塞爾的一位得意門(mén)生,他主張?jiān)谘芯勘倔w論問(wèn)題時(shí)不應(yīng)進(jìn)行胡塞爾所要求的“現(xiàn)象學(xué)還原”或“先驗(yàn)還原”。他曾于1916-1917年間同胡塞爾就有關(guān)實(shí)在論與唯心論之爭(zhēng)的問(wèn)題進(jìn)行了長(zhǎng)時(shí)間的討論。他指出,一旦我們把外部世界存在的觀點(diǎn)懸擱起來(lái)就難以闡明我們有關(guān)事物的知覺(jué)的性質(zhì)。我們對(duì)事物的感受(Empfindungen)具有被動(dòng)性,包含某種本質(zhì)上“不屬于我的東西(ichfremd,nicht ichlich)”。茵加登還認(rèn)為,“實(shí)在本身并不是無(wú)形式的東西;我們的邏輯形式,我們的語(yǔ)言描述的根源在于有結(jié)構(gòu)的實(shí)在本身”。因此,為了獲得真理,我們就得關(guān)注實(shí)在,并確認(rèn)外部世界存在的實(shí)在論的觀點(diǎn)。(9)參見(jiàn)施皮格伯格《現(xiàn)象學(xué)運(yùn)動(dòng)》,王炳文等譯,商務(wù)印書(shū)館1995年版,第326-328頁(yè)。

阿爾弗雷德·舒茨(Alfred Schutz)持與茵加登相類(lèi)似的立場(chǎng)。他認(rèn)為懸擱自然態(tài)度及相關(guān)的實(shí)在論立場(chǎng)的現(xiàn)象學(xué)還原并無(wú)必要,因?yàn)樵谧匀粦B(tài)度中支配我們的整個(gè)關(guān)聯(lián)系統(tǒng)是建立在我們每個(gè)人的基本經(jīng)驗(yàn)之上的,這種基本經(jīng)驗(yàn)是我們的生活經(jīng)驗(yàn)和工作經(jīng)驗(yàn),我們的生活和工作只有在世界之中并且與存在相關(guān)聯(lián)才是可能的。我們的希望與恐懼、需求與滿(mǎn)足、機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)都產(chǎn)生于我們生活和工作的世界。我們認(rèn)識(shí)世界,把握世界,克服障礙,滿(mǎn)足自己的生存需求。在這種自然態(tài)度中,我們認(rèn)為世界和它的對(duì)象是理所當(dāng)然的,直到反證出現(xiàn)為止。我們的認(rèn)識(shí)以世界中的事物及其存在為參照系。只要這樣的參照系繼續(xù)在起作用,只要在其指導(dǎo)下我們采取的行動(dòng)和操作取得了預(yù)期的效果,我們就相信這些經(jīng)驗(yàn)。因此,我們對(duì)有關(guān)這個(gè)世界是否真實(shí)存在抑或它僅僅是一個(gè)由一致表象組成的連貫系統(tǒng)之類(lèi)的懷疑論問(wèn)題不感興趣。我們沒(méi)有理由對(duì)我們獲得確認(rèn)的經(jīng)驗(yàn)產(chǎn)生任何懷疑,因?yàn)槲覀兿嘈胚@些經(jīng)驗(yàn)給了我們真實(shí)的東西。在此意義上,舒茨寫(xiě)下如下一段有關(guān)現(xiàn)象學(xué)中止判斷的著名評(píng)論:

現(xiàn)象學(xué)教導(dǎo)我們現(xiàn)象學(xué)的中止判斷的概念:通過(guò)徹底改進(jìn)笛卡爾式的哲學(xué)懷疑方法,懸擱我們有關(guān)世界的實(shí)在性信念,以此克服自然態(tài)度。我們可以大膽地建議,處于自然態(tài)度中的人也使用一種特定的中止判斷,當(dāng)然這是與上述現(xiàn)象學(xué)的中止判斷完全不同的另一種中止判斷。他不懸擱對(duì)外部世界及其對(duì)象的信念,相反,他懸擱對(duì)外部世界的存在的懷疑。他放在括號(hào)里的是這樣一種懷疑態(tài)度:世界和它的對(duì)象可能與對(duì)他所顯現(xiàn)的不一樣。我們建議把這種中止判斷稱(chēng)為“對(duì)自然態(tài)度的中止判斷的中止判斷”。(10)Alfred Schutz,The Problem of Social Reality(Collcted Papers I),The Hague/Boston/London:Martinus Nijhoff,1962,p.229.

(三)基礎(chǔ)存在論以及存在主義的立場(chǎng)

海德格爾在《存在與時(shí)間》中主張,要真正“面向事情本身”,就必須研究此在如何在具體的生存活動(dòng)中與周遭的事物和他人打交道,由此才能理解“自身顯現(xiàn)的東西”的根據(jù)和意義。他認(rèn)為這樣的研究方式才是“現(xiàn)象學(xué)的”,它使得“形式上現(xiàn)象概念”“脫其之為形式的而化為現(xiàn)象學(xué)的現(xiàn)象概念”。“存在論只有作為現(xiàn)象學(xué)才是可能的。現(xiàn)象學(xué)的現(xiàn)象概念意指這樣的顯現(xiàn)者:存在者的存在和這種存在的意義,變式和衍化物。”(13)[德]海德格爾:《存在與時(shí)間》,陳嘉映、王慶節(jié)譯,生活·讀書(shū)·新知三聯(lián)書(shū)店1987年版,第44-45頁(yè)。由此可見(jiàn),海德格爾所說(shuō)的現(xiàn)象學(xué)與他的基礎(chǔ)存在論密切相關(guān),它與胡塞爾的那種把“存在放在括號(hào)內(nèi)”的先驗(yàn)現(xiàn)象學(xué)有著重大差別。在海德格爾講解“現(xiàn)象學(xué)的基本問(wèn)題”的課程中,他把這一觀點(diǎn)表述得更加直截了當(dāng):

對(duì)于胡塞爾而言,現(xiàn)象學(xué)還原——他在《純粹現(xiàn)象學(xué)與現(xiàn)象學(xué)哲學(xué)的觀念》(1913)中首次明確強(qiáng)調(diào)了這一還原——是這樣一種方法:將現(xiàn)象學(xué)目光從沉溺于事物以及人格世界的人之自然態(tài)度引回超越論的意識(shí)生活及其行思-所思體驗(yàn)(noetisch-noematische Erlebnisse),在這種體驗(yàn)中客體被構(gòu)成為意識(shí)相關(guān)項(xiàng)。對(duì)于我們來(lái)說(shuō),現(xiàn)象學(xué)還原的意思是,把現(xiàn)象學(xué)的目光從對(duì)存在者的(被一如既往地規(guī)定了的)把握引回對(duì)該存在者之存在的領(lǐng)會(huì)(就存在被揭示的方式進(jìn)行籌劃)。(14)[德]海德格爾:《現(xiàn)象學(xué)之基本問(wèn)題》,丁耘譯,上海譯文出版社2008年版,第25頁(yè)。

海德格爾主張“此在”是體認(rèn)存在和領(lǐng)悟存在的意義的一條道路。本己的此在的實(shí)際性不是體現(xiàn)在既成性上,而是體現(xiàn)在可能性上,體現(xiàn)在自己的籌劃和實(shí)現(xiàn)自己的過(guò)程中。海德格爾選用拉丁詞源的“生存”(Existenz)(15)不同的現(xiàn)象學(xué)中文譯著對(duì)“Existez”(英文:existence)這個(gè)概念有不同的譯法,有的譯為“生存”,有的譯為“實(shí)存”,有的譯為“存在”。這與如何翻譯“Sein”(英文:Being)有關(guān)聯(lián)。如果把“Sein”譯為“存有”,那么“Existez”可譯為“存在”,這樣可與“存在主義”(Existenzialismus)相對(duì)應(yīng)。但如果把“Sein”譯為“存在”,為了加以區(qū)分,有的譯者就把“Existez”譯為“生存”或“實(shí)存”。來(lái)表達(dá)這一思想。按照他的解說(shuō),“Ex”加“istenz”意味“站出來(lái)”,意味“從中綻放出來(lái)而實(shí)現(xiàn)自己”。由此,海德格爾建立了他的存在哲學(xué)的思想。后來(lái)薩特等哲學(xué)家掀起的“存在主義”(existentialism)就是從這一核心觀點(diǎn)中發(fā)展出來(lái)的一種哲學(xué)思潮。

薩特受到海德格爾的影響,主張從每個(gè)人自己的當(dāng)下生存出發(fā)理解存在的意義,因此現(xiàn)象學(xué)應(yīng)把重點(diǎn)放在對(duì)生存的描述和分析上。為此,薩特區(qū)分“物的存在”和“人的存在”。他認(rèn)為,物是“自在的存在”,物的本質(zhì)是物所固有的規(guī)定性,物不能自己去設(shè)計(jì)、選擇和實(shí)現(xiàn)它的規(guī)定性,因此物的存在是“本質(zhì)先于存在”。人的存在是“自為的存在”。人是自由的。人自由地設(shè)計(jì)、選擇和實(shí)現(xiàn)自己的目標(biāo)。人的存在是實(shí)現(xiàn)可能性的過(guò)程。這意味著一個(gè)人最終成為什么樣的人是他自己抉擇的結(jié)果,因此人的存在是“存在先于本質(zhì)”。他寫(xiě)道:“我們已經(jīng)指出在人那里,實(shí)存(existence)與本質(zhì)的關(guān)系不同于在世間事物那里的存在與本質(zhì)的關(guān)系。人的自由先于人的本質(zhì)并且使人的本質(zhì)成為可能,人的存在的本質(zhì)懸置在人的自由之中。因此我們稱(chēng)為自由的東西是不可能區(qū)別于‘人的實(shí)在’之存在(être) 的。人并不是首先存在以便后來(lái)成為自由的,人的存在和他‘是自由的’這兩者之間沒(méi)有區(qū)別。”(16)[法]薩特:《存在與虛無(wú)》,陳宣良等譯,生活·讀書(shū)·新知三聯(lián)書(shū)店2007年版,第53-54頁(yè)。

為了對(duì)人的主體意識(shí)進(jìn)行研究,存在主義樂(lè)意采用現(xiàn)象學(xué)的描述方法。在他們看來(lái),這種方法有助于描述人的主觀情緒,描述人的生存狀態(tài)。存在主義關(guān)注人的意向性,認(rèn)為現(xiàn)象學(xué)對(duì)意向性的研究有助于認(rèn)識(shí)人的主體意識(shí),有助于顯現(xiàn)人區(qū)別于物的那種面對(duì)可能性時(shí)的選擇的自由。就這一點(diǎn)而論,存在主義與胡塞爾的現(xiàn)象學(xué)方法論有某些關(guān)聯(lián),與海德格爾的從此在出發(fā)領(lǐng)悟存在的生存論分析也有某種繼承關(guān)系。胡塞爾的現(xiàn)象學(xué)方法論特別強(qiáng)調(diào)現(xiàn)象學(xué)的還原,這種對(duì)存在執(zhí)行中止判斷的主張當(dāng)然受到存在主義的拒斥。就這一點(diǎn)而論,存在主義顯然是跟著海德格爾走的。但薩特等存在主義者對(duì)存在的理解與海德格爾也有相當(dāng)大的區(qū)別。海德格爾本人在《有關(guān)人道主義的一封信》中挑明了這一點(diǎn)。他并不贊同薩特等存在主義者從人道主義的角度區(qū)分物的存在和人的存在,主張物是自在的存在,人是自為的存在。盡管在一切存有者中此在(人的存在)是唯一一種能追問(wèn)存在的能在,但此在仍然需要靠存在進(jìn)行照明才能解蔽,需要存在通過(guò)發(fā)生的事件(Ereignis)和提供的機(jī)緣才能理解存在的真諦。并非只有人的存在是生存,存在本身就是生存,存在本身就在開(kāi)啟。在海德格爾那里“存在”的運(yùn)作方式好似“天道”或“天命”,人的生存的“人道”取決于存在本身的“天道”或“天命”。海德格爾從這種觀點(diǎn)出發(fā)反對(duì)把他的“存在哲學(xué)”理解為薩特意義上的“存在主義”。他寫(xiě)道:“存在對(duì)綻出的籌劃中的人啟明自己。然則這種籌劃并不創(chuàng)造出存在。此外,籌劃根本上卻是一種被拋的籌劃。在籌劃中拋者不是人,而是存在本身,是存在本身把人發(fā)送到了那種作為其本質(zhì)的此-有的綻出-生存的狀態(tài)中去。天命作為存在之啟明而發(fā)生,作為存在之啟明而存在。”(17)Martin Heidegger,Wegmarken,Frankfurt/M 1967,S.168。中譯本參照孫周興譯的《路標(biāo)》,商務(wù)印書(shū)館2000年版,第398頁(yè)。

結(jié) 語(yǔ)

由此可見(jiàn),盡管從總體上說(shuō)現(xiàn)象學(xué)共同秉持“朝向事情本身”的基本態(tài)度,并以“讓人從其本身所顯現(xiàn)的那樣來(lái)看它”為現(xiàn)象學(xué)的基本原則,但由于先驗(yàn)論、實(shí)在論、基礎(chǔ)存在論等哲學(xué)的立場(chǎng)不同,發(fā)展出不同的現(xiàn)象學(xué)的形態(tài)。當(dāng)然,以上只是粗線(xiàn)條地概述了其三種基本形態(tài),如果細(xì)分的話(huà),會(huì)發(fā)現(xiàn)更多的差別,它們可以說(shuō)是這些基本形態(tài)的變種或亞種。總之,“朝向事情本身”可謂現(xiàn)象學(xué)的主題曲,隨著現(xiàn)象學(xué)運(yùn)動(dòng)的展開(kāi),它就演繹出種種變奏,從“朝向事情本身”入手,抓住“什么是事情本身”和“如何才能通達(dá)原初所與”這些關(guān)鍵問(wèn)題上的哲學(xué)立場(chǎng)的差異,我們就能把握紛繁復(fù)雜的現(xiàn)象學(xué)運(yùn)動(dòng)的發(fā)展線(xiàn)索。

- 社會(huì)科學(xué)的其它文章

- 線(xiàn)上情感勞動(dòng):短視頻/直播、網(wǎng)絡(luò)主播與男性氣質(zhì)

——基于快手的數(shù)字民族志研究 - 平臺(tái)資本主義視域下的社交平臺(tái):價(jià)值本質(zhì)、社會(huì)勞動(dòng)和公共治理*

- 無(wú)必要性的必要*

——論海德格爾思想之Not概念的實(shí)質(zhì)含義 - 過(guò)度“航行自由”國(guó)家責(zé)任的邏輯證成*

——中國(guó)應(yīng)對(duì)美國(guó)“航行自由”主張的策略選擇 - 論國(guó)際海洋法治視域下 我國(guó)海上交通安全立法*

- 西方自由主義對(duì)民主的“規(guī)訓(xùn)”及其困境*