論亨利·凡·德·威爾德的矛盾性

丁棟 高矚 曹汝平

摘要:為了研究亨利·凡·德·威爾德在設計生涯中所存在的矛盾性。文章以威爾德的設計生涯為研究脈絡,通過對其設計案例和設計理論進行分析,闡明威爾德在設計過程中的矛盾性,并探究產生這些矛盾性的背后原因。經研究發現其矛盾性存在于以下四個方面:從藝術家到設計師的轉變;從自由到理性的轉變;科隆論戰中理性和個性的爭辯以及在對待標準化設計上的思動不一。總結出時代的局限性是產生這些矛盾性的根本所在。

關鍵詞:矛盾性亨利·凡·德·威爾德 時代局限性 設計生涯 科隆論戰

中圖分類號:J05 文獻標識碼:A

文章編號:1003-0069(2021)06-0113-03

引言

亨利·凡·德·威爾德是比利時新藝術運動的杰出代表,他一生經歷了畫家、建筑師、設計理論家、設計教育家多重角色的轉變,是連接新藝術與現代設計的關鍵過渡者。他在設計工作上的一個重要特點在于不斷立足當下,尋求創新,因此不可避免地產生了一些設計問題上的矛盾性。文章正是立足于當時的時代背景,通過對1915年前他的設計思想和相關案例進行研究來探討他在設計方面產生的矛盾性及形成原因。

一、世紀之交,該何去何從

縱觀威爾德的設計生涯我們可以看到,威爾德在比利時從事了大約15年的藝術創作,直到1899年開始到德國定居,其職業生涯也由原本藝術家的工作轉向了設計師的工作,同樣進行了長達15年的創作之旅。在這前后之間便引發了文章所要闡述的第一對矛盾性:威爾德為什么要放棄比利時藝術家的身份而奔赴德國做一名職業設計師?下面文章從其職業經歷、職業變化、職業機遇三個方面做進一步的探討。

(一)前衛的藝術先行者

威爾德出生于比利時布魯塞爾的一個藥劑師家庭,自18歲起先后在比利時安特衛普和法國巴黎學習后印象派繪畫,并同一些激進活躍的青年畫家加入了《現代藝術》主編奧克塔夫·毛斯組織的“二十人小組”,以此為陣地展開他們對印象派畫作的詮釋。兩年后,威爾德以出色的領導才能和藝術天賦當選“二十人小組”的領袖,受威廉·莫里斯藝術民主化的影響,開始將設計團體的性質由純藝術轉向實用藝術,并組織團體進行了一系列的藝術展覽,如保羅·塞尚、保爾·西涅克、卡米爾·畢沙羅、保羅·高更等印象派大師的作品。1894年,威爾德正式將“二十人小組”更名為“自由美學社”,為大眾服務的民主化設計由此發軔,并將線條與色彩的合理運用作為了未來設計的發展方向。如他在1898年設計的花園扶手椅造型,就源于他的貼畫刺繡織錦作品“天使關注”中強有力的線條。

威爾德作為前衛的藝術先行者,對于來勢洶洶的工業化運動,他敏銳地捕捉到了工業技術可以給產品設計注入更多的新鮮活力,技術與藝術的融合發展將推動設計不斷進行自我更新與創造,更有利于實現設計為大眾服務的目的。因此他極力反對那些宣揚個人表現的純藝術,提出了產品設計的三點要求,即:產品結構合理、材料使用得當和工作程序明確,以期達到“工業技術與藝術結合”的最終目標。威爾德對機械化的到來表示出了充分的肯定,認為只要產品經過設計師用心設計,機器生產的產品同樣能帶來美的感受。因此,在十九世紀末期,威爾德逐漸走向了發展實用藝術的道路。

(二)由純藝術向實用藝術的轉變

由于第二次工業革命發展迅速,各種科學技術如雨后春筍般拔地而起,人類大跨步進入了“電氣時代”。誕生于第二次工業革命時期的威爾德見證了技術革命給工業生產帶來的強大動力,他漸漸感到單純的藝術創作并不能助其實現自己的社會理想,遵從自由創作的設計觀念由此松動。自1890年后他開始放棄傳統的繪畫創作,轉向平面設計、產品設計、家具設計以及建筑設計領域,并取得了非凡的成就。

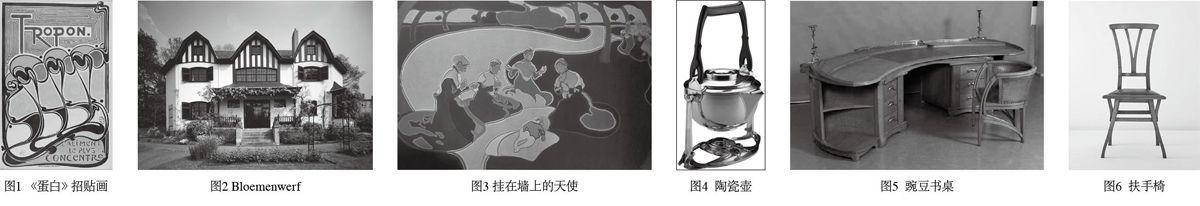

在平面設計領域,威爾德于1898年被聘為Tropon Food公司的平面設計總監,幫助公司設計的產品海報贏得了整個平面設計界的尊重和欽佩,見圖1。

在產品設計領域,威爾德注重形式與功能的關系,巧妙地將裝飾融于產品的外觀設計中,如他設計的餐具和茶具,流線型的外觀不僅兼顧產品的基本功能,而且產品本身極具協調性的輪廓也是一種裝飾。

在家具設計領域,威爾德廣泛采用橡木作為家具設計的原材料,在設計中堅持理性第一的原則,以期通過不斷調整線條的比例、弧度、長度等設計因子以建立恰當的人機關系。譬如他在1902年設計的鋼琴凳,恰如其分的線條組合在滿足基本承重與支撐作用的同時,也增添了演奏者端莊、典雅的藝術魅力。

在建筑設計領域,威爾德為自己建造的婚房“Bloemenwerf”當屬他的成名之作,見圖2。1890年在他結婚之際,因他不滿當下的建筑及室內設計風格,于是采用了“重復、對稱、勿增裝飾”的設計原則,構建了一個連貫的有機整體建筑和房屋內容。這所房子的設計引起了德國作家朱利葉斯·邁耶·格雷夫以及藝術品經銷商薩姆爾·賓的注意,這對威爾德之后的設計生涯產生了很大的影響。

(三)德國設計機遇的把握

威爾德作為比利時先鋒派的“第一人”,他一生對藝術和設計進行著不懈的追求,他需要更加契合他設計理念的平臺來幫助他實現自己的設計實踐,與比利時毗鄰的德國為威爾德日后的職業生涯提供了一個良好的去處。

19世紀中葉,德國制造業在大工業生產的推動下產值增加了6倍,給整個社會奠定了強大的物質基礎。在設計領域,德國一直秉承嚴謹的理性態度看待設計問題,工業化催生的標準化設計為德國大眾所認可。

19世紀末期,由于“Bloemenwerf莊園”設計案例的成功,薩姆爾·賓委托威爾德為他的商店設計了四個房間,包括一個餐廳、兩個沙龍和一間臥室,設計圖稿于1897年在德國德累斯頓藝術博覽會上展出,并獲得了大多數批評家的認可。至此,威爾德在德國收獲了很高的聲望。德國著名作家朱利葉斯·邁耶·格雷夫也幫助威爾德在德國的期刊《潘報》上發表了他關于現代家具制作和制造的文章,引起了社會的廣泛關注。

20世紀初,威爾德受到魏瑪大公的強烈邀請擔任大公府的藝術顧問,并接受設計魏瑪藝術學院校舍的工作,從此開始了他在德國的教學生涯。由此可見,種種因素為威爾德放棄比利時藝術創作的工作而去德國發展職業設計做了強有力的鋪墊。

二、從自由到理性的轉變

威爾德的一個重要設計特點在于對曲線的巧妙運用,就此我們可以將他的這種設計風格分為兩個部分,前期他熱衷于對大自然紋樣的提取,并將它們抽象成卷曲、流暢的曲線以作為設計動因,如纏枝花蔓的使用。后期他的線條形式開始由奔放熱烈變得簡潔規整,創作風格也從自由變得理性。他的這種前后設計風格的轉變正是文章要談及的第二對矛盾性:威爾德為什么從藝術家的自由轉向了設計師的理性?針對這個問題,文章從以下兩個方面展開討論。

(一)自由抽象的“線條風格”

19世紀下半葉,矯飾的維多利亞風格在社會上依然盛行。在這種社會背景下,威爾德試圖尋找一個方向來抵抗這種繁瑣、古舊的設計風格,也就是我們現在所看到的“線條風格”。

這種自由、奔放的“線條風格”主要源于兩個方面:一方面威爾德受到了莫里斯的影響,對自然主義以及東方裝飾產生了濃厚的興趣,并倡導從自然紋樣中尋找設計動機,主張立足自然同時又擺脫自然,在形式上提出了“生動的線條”的概念,即設計的每一個部分都必須符合心靈的感受。他在設計中采用大量的“裝飾曲線”,利用曲線的所帶來的自由生長的特點組成各種復雜的圖案,如他在1893年設計的《掛在墻上的天使》,見圖3。另一方面,在1892年至1897年期間,比利時大力宣傳和展示剛果的觀賞性人體藝術,恰逢威爾德在創作領域由繪畫轉向實用藝術,威爾德便以這些彎曲的疤痕作為創作元素設計出了凸起的抽象圖案,還包括設計了具有異族風情的功用產品。下面文章通過介紹威爾德的典型案例來說明威爾德與剛果觀賞性人體藝術的關系:

第一件作品是芝加哥藝術學院所收藏的一件餐盤藏品,餐盤上裝飾的紋樣源于威爾德對一種典型的剛果劍或刀的圖案的剖析。威爾德通過對圖案中曲線的形態和疏密關系進行研究,采用連續的創作方式,將三枚相同的抽象紋樣首尾相接構成了一個統一的圓環系統。第二件作品是威爾德設計的陶瓷壺,其表面刻有線圈圖案、線性波紋和一排排從表面突出的點,以回顧皮膚疤痕裝飾,見圖4。第三件作品是威爾德選用橡木、桃花心木、櫻桃木等材料設計出的一款寬大而低矮的扶手椅,這把座椅的椅背和椅面的裝飾紋樣都是從剛果觀賞性人體的脊背疤痕中抽象而來。圖案中V字形的框架所創造出的一種看似微笑的表情可以使人很快聯想到剛果當地人傷痕累累的面容。

在這段時期,“自由”是威爾德在藝術創作中所貫穿始終的設計思想,“線條風格”正是其實現自由創作的主要表現。

(二)理性主義的選擇

相比于“線條風格”,理性主義更能體現出設計師對普通大眾實際需求的考慮。亨利·凡·德·威爾德在后來的設計中雖然繼續采用曲線作為設計元素,但是設計的出發點已經兼具了產品的功能、結構和形式,對于線條的使用也由最初的曲線形態向著更規矩的幾何形態轉化。他在1898年為Tropon Food公司設計的“《蛋白》招貼畫”,見圖1。充滿動感的“S形曲線”簡單流暢,層次清晰,“如無必要,切勿增添裝飾”的設計理念與莫里斯追求的“自然、簡單、樸實無華”毫無二致。同期,他設計的“豌豆”書桌,見圖5。書桌外觀的簡雅來自于威爾德對豌豆造型的抽象提取,桌面流動的曲線是威爾德通過觀察人手在工作臺面的活動軌跡進一步將書桌尺寸進行優化的結果,從而使書桌的結構、比例更加符合人機工學。在他的設計中既融合了寄情于自然的情懷,又將理性主義納入考慮。威爾德認為,裝飾是產生美的一種重要載體,只要弄清功能和形式的關系,合理的裝飾在產品設計中也是必要的。因此威爾德大力推崇理性主義,拓寬了美的載體,創造了功能美學,提出了技術是產生新文化的重要因素,根據理性結構原理所創造出來的完全實用的設計,才是實現美的第一要素。因此威爾德在設計風格上的轉變實際上也是自身對設計發展的認識不斷進步的表現。

三、科隆論戰中理性與個性的爭辯

1914年在德國工業同盟爆發的“理性與個性之爭”,使得堅持“理性主義”設計原則的威爾德轉向對藝術家個性自由的維護,進而反對穆特修斯所提倡的標準化發展道路。因此文章所要闡述的第三對矛盾性便是:威爾德一方面提倡設計的理性,另一方面為什么又要維護藝術家的個性化特征?文章從同盟內部矛盾出發,尋找論戰產生的種種原因,來探討威爾德矛盾性的根源。

(一)表里如一的理性

亨利·凡·德·威爾德對于理性主義的推崇可以體現在他于1898年設計的一款戶外木椅,見圖6。這款木椅從結構和幾何造型上充分展現出了理性主義的設計精髓:秉承形式追隨功能的理念,拋棄了大量的無關裝飾,講究功能和內部結構的合理性,在外觀造型上運用流暢的曲線構建了大方的幾何造型,兼顧了審美與實用價值,塑造了當時前衛的設計思想。穆特修斯在同盟中所倡導的標準化設計在以威爾德為代表的藝術家們看來并不具備完全意義上的理性。威爾德曾在1907年發表《新風格》從自己的角度來闡明他對標準化的態度。他強調如果藝術“僅僅考慮出口”,那就是對它的“詛咒”,因為這意味著“再也不會創造出優良的和絕妙的東西”。在當時,穆特修斯作為政府的官員,其根本立場站在了德國工業、商業以及文化的一端,對于聯盟的未來標準化發展的規劃則出于對德國文化和經濟的考慮,所謂“機械生產”、“功能第一”等設計原則也就順理成章地成為了他實現政治抱負的工具。因此,這種以商業發展為目的的標準化設計在威爾德看來并不具備審美與功能的雙重特性,也就算不上表里如一的理性。

(二)藝術家個人利益的維護

1914年,在德國工業同盟的年會上赫爾曼·穆特修斯提出了工業同盟未來的發展方向和反對個性化的《十條綱領》,瞬間引發了藝術家們的群體反對。最直接的反映則是威爾德針對性地提出了《十條反對綱領》,他談到,“只要聯盟中還有藝術家,只要他們對工業同盟的未來有影響,他們就會反對任何建立標準和標準化設計的建議”。在威爾德看來,所謂的設計就是要兼顧美學原則和功能主義,然后服務于大眾。而標準化要求社會生產有更加明確的分工,生產關系也愈加復雜,個人在生產過程中發揮的作用隨著工業化進程大步向前推進而變得更加微弱。在整個生產環節中設計師所做的工作不再以為大眾服務為目的,而是作為謀生的一種手段,久而久之,這種現象會造成設計師們的設計責任心缺失、設計思維流于僵化等問題,藝術家以往高高在上的地位、所享受的榮譽與影響力將不復存在,工業同盟最初所向往的為提升德國總體設計水平而奮斗的目標將會遇到更大的阻礙。威爾德深知藝術家的核心生命力源于天馬行空的創造力,一旦藝術服務于工業,他們自由向往藝術殿堂的生活方式也必將受到標準化條條框框的限制,所以威爾德對藝術家們個性化的維護既出于對穆特修斯標準化理念中美學部分缺失的不認同,也出于對藝術家團體的自身利益的維護。

四、標準化設計的已然、應然與必然

威爾德與穆特修斯的“理性與個性之爭”實際上也就是“標準化之爭”。威爾德雖然對理性缺失的標準化設計持有反對觀點,但實際上他十分清楚標準化設計的到來和發展已成為不爭的事實。威爾德之所以能夠成為連接新藝術與現代設計的過渡者的關鍵性在于他以藝術家超于常人的敏銳捕捉到了工業化潮流帶來的不可抗力與設計潛力,并對工業化的到來持有與他人不同的積極態度,旗幟鮮明的提出了“功能第一”的設計原則。因此,他看到了“標準化”的潛力,但同時又反對德國標準化設計的實施,這便是文章要探討的第四對矛盾性。

(一)標準化設計的已然

1914年德國成為第一次世界大戰中的戰勝國,在國內進行著大量、緊迫的軍需生產,追求效率成為了德國國內主流的風氣,這對設計界產生的直接影響就是標準化設計的誕生。

威爾德作為機器生產的擁護者,卻旗幟鮮明地反對標準化設計的進行。是因為他看到了掌握機器生產的大資本家們為了過度輸出商業利益,儼然已將標準化設計作為他們牟取暴利的手段。一方面資本家們為了極力滿足貴族對產品的裝飾需求,生產大量的裝飾紋樣,對設計民主化的發展增加了阻礙;另一方面,資本家們為了滿足普通民眾對日常用品的需求,采取降低造價成本以獲得可以量產的低質產品。在經濟利益面前,美學意義似乎并不是那么重要。可惜的是,威爾德本身并不是機器的掌握者,無法借助機器去引領新的設計方向,也無力改變機器生產所帶來的藝術與技術相對立的問題。因此,作為一位思想超前的設計師,威爾德十分清楚標準化的潛力,但是在這個階段只有通過反對標準化設計來緩解藝術與技術對立的問題。

(二)標準化設計的應然

對于標準化設計的前途,威爾德曾給出這樣的論斷——“美一旦指揮了機器的鐵臂,這些鐵臂有力揮舞就會創造美”。自科隆論戰結束后不久,威爾德曾公開承認過去對標準化的堅決抵制是不正確的,他曾說,“數世紀之后,待人們確立了新的樣式觀,穆特修斯一方所強調的標準化才真正有可能兼顧‘高效與‘高質”。事實上沒過多久,以發展現代設計為目標,以標準化設計為手段的包豪斯學校便在世界范圍內展開了現代主義設計運動的探索,例如包豪斯教員馬歇爾·拉尤斯·布勞耶設計的瓦西里椅,采用鋼管和皮革作為產品設計的材料,設計出了可以標準化制作的鋼管家具。二戰后的國際主義對于標準化設計的考慮更加成熟,并誕生了諸如雷蒙·羅維、亨利·德雷夫斯等著名工業設計師,他們運用流線型設計、人體工程學等設計方法完成了很多標準化項目的設計。因此威爾德看到了標準化的潛力,自然也就看到了標準化產品設計中應具有的特征,文章總結為以下幾點:1.產品開發應減少重復性勞動,生產能力高效;2.產品開發應節約成本,注重經濟效益;3.產品應具有良好的質量保證;4.產品應具有美的感受;5.產品應注重消費者的使用體驗,做到與用戶的良性互動;6.產品應利用新材料、新技術來創造設計的可能性。

(三)標準化設計的必然

縱觀歷史發展,標準化設計必定朝著不斷貫徹機器美學的道路上前進。我們今天處于一個標準化的“飽和”期,但標準化中的設計問題還一直是一個未曾褪色的命題。產品外觀設計的重要缺口引發了我們今天對標準化設計的美學思考。例如現在許多老牌機械裝備在質量、功能、技術、售后服務等方面已經做到了國內領先層面,但是在銷量層面卻不如業內新秀,這其中很大一部分原因是在于購買方的審美趣味和品質追求也在逐步上升。舉例來說,對于功能、售價和質量相差無幾的功用產品,客戶更有可能傾向于“高顏值”的產品,因為這種產品有助于企業形象的提升,此外產品外觀的系列化設計有助于形成企業的產品DNA,從而對企業品牌形象的塑造將大幅度躍升。目前在很多商業競爭中,各種“價格戰”層出不窮,企業要想打破常規贏得市場或許更需要對產品的材質、色彩、肌理等多方面進行升級迭代。20世紀初,標準化設計剛剛起步,高效、優質是市場上的需求;21世紀,標準化設計已歷經百年,美觀的優質產品在這個時代更為迫切。所以威爾德對標準化設計的反對雖然有其局限性,但這種局限性只能局限在那個時代。因為他深諳標準化設計必然要走這樣的歷程,標準化設計必然是美與技術相結合的設計。

結語

亨利·凡·德·威爾德作為世界現代設計的先驅人物,其影響力從未停止,仍在繼續。文章所探究的關于威爾德的種種矛盾性,究其本質,實為“不逢其時”。道家老子有言“君子乘時則駕,不得其時,則蓬萊以行”。威爾德雖然有著超乎常人的設計遠見,但卻在那個時代具有一定的局限性,只有通過時間的反哺才會發現威爾德之于現代設計發展的真正意義。在對威爾德的研究中,我們應辯證地看待他的矛盾性和時代局限性,從十九世紀出發立足于當時的政治、經濟及社會環境,撥開困擾他的重重面紗,以當代社會發展的角度重新審視威爾德為現代設計發展所做的種種改變,這對世界近現代設計史的研究將不無裨益。