舌尖上的濟南文化

緹娜

濟南,南依泰山,北跨黃河,這里風光旖旎,南山如黛,鵲華對翠,明湖浮碧,春水繞城;這里地處南北要沖,歷史悠久,物產豐富,商業發達。《濟南府志·民俗》稱:“惟濟南水陸輻輳,商賈相通,倡優游食頗多。”又有“ 大明湖之蒲菜、茭白、蓮藕之美蔬”“黃河之鯉、南陽之蟹且入食譜”,章丘大蔥遠近馳名,“尤為山東人特別嗜好品”。豐富的物產讓濟南人有了無盡的發揮空間,也帶來味蕾上的享受,高至滿漢全席,低到瓜、果、菜、菽,就是極為平常的蒲菜、蕓豆、豆腐和畜、禽內臟下貨等,經過精心調制,皆成為膾炙人口的佳肴美味。獨屬于家鄉的味道,是浸在濟南人舌尖上的記憶,根植于山泉湖河的濟南菜,也成了具有濟南地域特色的飲食文化,伴隨著濟南歷史的傳承與發展,一路芳香。

濟南味道的源遠流長

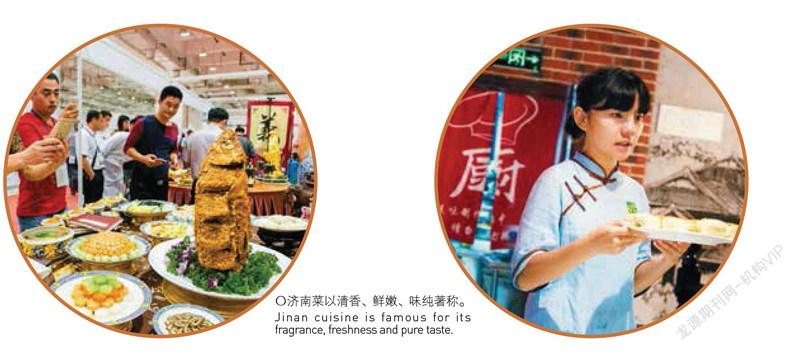

濟南風味是魯菜的主體,在山東境內影響極大。濟南菜大約起源于春秋戰國時期,古稱歷下菜,起自魯西地方,立足省城濟南,又吸收湖菜特長,以清香、鮮嫩、味純著稱,俗稱“一菜一味,百菜不重”,尤其在選料、烹制上,巧妙地用高湯進行調制,形成濟南菜的一大特色。

俗話說“唱戲的腔, 廚師的湯”。濟南湯菜尤為著名,其清湯、奶湯制法在《齊民要術》中均有記載。濟南的用湯,可以追溯至1400 年前“捶牛羊骨令碎,熟煮,取汁;掠去浮沫,停之使清”(《齊民要術》)的制湯法;后來清初名士王士禎記述的“提清汁法”,已經演化到用蝦肉泥入湯中提清制湯。今天的吊清湯法:用雞、鴨、豬肘子煮湯,用雞脯肉泥及雞腿肉泥入湯中澄清,撈出肉渣。此湯味殊鮮,是烹調中用于提鮮的原料,也是制作湯菜的主料。名貴的“清湯燕”“清湯銀耳”“汆蝦片”都是濟南名湯菜。而用雞鴨肘子沸煮,湯色如乳汁的奶湯,則是“奶湯蒲菜”“奶湯元魚”“奶湯蹄筋”等名菜湯白味醇的關鍵。

由于受孔子“食不厭精,膾不厭細”思想的影響,濟南菜制作細膩,對刀工、火候、調味頗為講究,對菜肴的色香味形都有嚴格的要求。

濟南菜注重爆、炒、燒、炸、烤、氽等烹調方法。清代著名的飲食鑒賞家和評論家袁枚在飲食專著《隨園食單》中形容濟南的爆炒菜肴時曾說:“滾油炮(爆)炒,加料起鍋,以極脆為佳。”著名的“爆雙脆”“爆肚頭”“爆雞丁”等都是利用爆炒技法制成的佳品。王士禎的《食憲鴻秘》是烹飪專著,其中的“卷煎”“炒腰花”“油旋”“提清汁法”……至今仍是濟南的名菜名點和烹飪術。清同治年間山東巡撫丁寶楨任用濟南名廚周進臣、劉桂祥為家廚,二人用爆炒之法做的“炒雞丁”,深得丁寶楨的口味,在其調任四川總督后,引進四川,以此宴客,被賓客交口稱贊曰“宮寶雞丁”。此菜在清末轟動國內,可見濟南菜烹飪術影響之大。再如蒲松齡稱譽過的“拔絲菜”,以及“黃燜”“芫爆”“清炸”“鍋塌”等高超的技法,都極大地豐富了濟南乃至中國烹飪的寶庫。

濟南民風樸實,濟南人的性格如同這座城市一樣直爽好客,宴飲辦席,以豐滿著稱,飲食風俗上至今仍有大魚大肉、大盤子大碗的特點,又受孔子禮食思想的影響,講究排場和飲食禮儀,體現出濟南菜典雅大氣的一面。如“把子大肉”“糖醋大鯉魚”“清燉整雞”等,饌名樸實,少花色而重實用。

濟南美食的文化韻味

濟南的美食,因為與歷史文化名人結緣,而有了更多的歷史底蘊,濟南味道也因此鐫刻在城市記憶中,隨著歲月的沉淀而歷久彌新。明朝一代詩宗李攀龍晚年居于濟南大明湖南岸的百花洲,其愛妾蔡姬創造“蔥味包子”,其特點是“欲有蔥味而不見蔥”,以此餉客,傳為美談。清道光年間的山東按察使梁章鉅,曾在大明湖畔的薜荔館吃過一味豆腐菜,垂老臥病江南時,猶“每每觸思此味,則饞涎輒不可耐”。王士禎曾作《歷下銀絲緯》,詩中寫道:“金盤錯落雪花飛,細縷銀絲妙入微。欲析朝酲香滿席,虞家鯖鮮尚方稀。”贊美歷下的銀絲鲊烹飪的精細,“妙入微”“香滿席”。

美食不止能讓人飽口腹之欲,亦有趣味。唐代詩人杜甫,到濟南訪太守李邕,宴于大明湖之歷下亭,曾作《李北海宴歷下亭》詩,留下了“海右此亭古,濟南名士多”的名句。唐代段成式的《酉陽雜俎》曾記載:“歷城北(今大明湖)三伏之際,賓僚避暑于此,取大蓮葉盛酒,以簪刺葉,令與莖柄通,吸之,名為碧筒飲……歷下學士言:酒味雜蓮香,香冷勝于水。”游宴之風可謂古矣。

人生之大快樂,即是佳肴為伴,美食作陪!有美食相伴的城市也總是美麗的。經歷了漫長的發展歷程,濟南菜的品種多達千種以上,加上風味小吃,數量蔚為大觀。濟南的美食文化隨著美食美味源遠流長。富含濃郁地方特色的美食不僅僅承載著濟南人對傳統的傳承,也寄托著濟南人對濟南文化情感的依戀,對美好生活的祝愿。