語言加工視角下wh-雙子句習得不對稱性實證研究

劉紅艷 蔡佳玲

(懷化學院 外國語學院,湖南 懷化 418008)

一、引言

在以往的二語習得中,一些研究者發現高級英語學習者,甚至英語本族語者在語法判斷中對符合語法的主語和賓語wh-雙子句(即含有兩個分句的問句)如例(1)a-b的接受程度不同(Juffs 2005)。該現象不能解釋為學習者語言能力的缺陷,因為兩個句子都符合英語語法,只能從語言加工的視角探討:在語言加工理解的過程中,人腦在存儲已經輸入的語言結構的同時,還需要將新輸入的詞匯與已構建的結構進行整合,存儲和整合的過程同時給工作記憶增負,而不同的句子結構整合成本不盡相同。

(1)a.Whoi did Ellen believe ei met Mark?(主語wh-雙子句)

b.Whoi did Ellen believe Mark met ei? (賓語wh-雙子句)

在論元/附加語wh-雙子句不對稱的研究上,僅有Akal(2017)在土耳其語復雜疑問句加工處理上進行了一定的探討,但土耳其語在語序與英語不同,而從語言加工視角對英語wh-雙子句例(2)a-b習得過程中是否會出現論元和附加語不對稱現象還有待進一步探討。

(2)a.Whoi do you think that Susan met ei?(論元wh-雙子句)

b.Wherei do you think that Susan met Peter ei?(附加語wh-雙子句)

因此本文的研究內容為:

(1)從語言加工的視角出發,探討中國英語學習者習得wh-雙子句過程中是否會出現主/賓語不對稱、論元/附加語不對稱,以及Wh-詞的語法功能和生命性特征在此過程中的影響情況。

(2)運用以依存距離為基礎的DBT理論,驗證中國學習者習得各類英語wh-雙子句的難度等級順序,以此來確定影響目標結構語言加工復雜度的決定性因素為結構或線性距離(structural distance,O’Grady 1997)。

二、研究方法

(一)研究對象

本研究的受試為不同英語水平的學習者四組:初三水平AB兩組、高三水平AB兩組。分別來自湖南中西部地區的初高中。年齡段分別是15-16、18-19。初三組和高三組英語期末考試成績分別在80分(滿分100)和120分(滿分150)以上。

(二)研究設計

本課題研究采用語法判斷和情景選擇兩種實驗方法,并在前人的實驗設計基礎上進行了改良;通過SPSS22.0對實驗數據進行分析檢驗,主要采用一般線性模型(General Linear Model,GLM)中的多因素單因變量方差分析和單因素方差分析檢驗各組研究對象在所有目標結構上的表現是否存在顯著差異。

(三)實驗過程

對初三,高三的實驗測試都是在課堂環境下進行的。上述兩個實驗設計雖然都是在以往研究的基礎上進行了改良,為了保證改良之后實驗設計的可行性和信度,在按順序執行這兩個目標實驗之前,本研究開展了一個先行實驗。

1.先行實驗

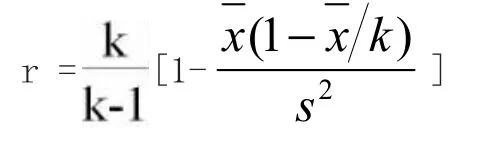

2組與研究對象同等水平的學生參加了先行實驗,每組10人。他們按要求先后完成了語法判斷測試和情景選擇測試。我們采用了Kuder-Richardson的KR21公式來分別測量語法判斷測試和引出理解測試的信度:

(其中r為信度,k為試卷題數,x為分數,s2為方差)

結果顯示:語法判斷和引出理解測試的信度分別為0.831和0.904,可見,本研究中的兩個實驗都是切實可行的。

2.語法判斷與情景選擇

初中A組、高中A組參加語法判斷測試。在測試前,實驗者對實驗操作進行了詳細講解,提供了與目標結構不相關的句子,并進行了舉例說明。受試者被告知試卷中的句子沒有任何詞匯或語義錯誤,他們可根據直覺對句子進行判斷。初中B組、高中B組根據情景回答問題,并選出正確的答案。

三、研究結果與討論

(一)主賓不對稱

在語法判斷和情景選擇實驗中,初中及高中水平階段的中國英語學習者在習得wh-雙子句中出現了主賓不對稱(主>賓),他們在主語wh-問句上的得分比對應的賓語wh-問句要高;且該類主賓不對稱達到了顯著水平(初三A組sig.=0.029;高三A組sig.=0.027;初中B組sig.=0.029),即不同英語水平的英語學習者在主語疑問句上的表現比賓語疑問句要好得多,達到了顯著水平(p<0.05)。

(二)論元附加語不對稱

初中級英語學習者也出現了論元/附加語不對稱(附加語>主賓語),他們在附加語wh-問句上的得分比對應的主語、賓語wh-問句要高,并達到了顯著水平(初三AB組、高三A組sig.=0.000;高三B組sig.=0.009),即學習者在附加語疑問句上的表現顯著地優于在論元疑問句(主語賓語疑問句)。

這樣的實證研究結果完全符合以依存距離為基礎的DBT假說(Gibson 2000,O’Gradys 1997),即Wh-短語與它的原始位置之間的距離越大,加工處理的難度越大,影響中國英語學習者語言加工難度的決定性因素是結構距離。

結構距離是指語跡在層級結構上嵌入的深度—語跡與先行詞之間的節點個數,即語跡與先行詞之間的節點越多,則語跡嵌入越深,依存距離越大,整合成本越高(O’Gradys 1997)。在主語wh-雙子句中,wh-詞移位到句首越過4個節點(即IP1,CP,VP2和IP2),但是在賓語wh-雙子句中,wh-詞移位到句首越過5個節點(即VP1,IP1,CP,VP2和IP2),這說明(1)中wh-詞與其語跡之間的結構距離更小,因而主語wh-雙子句比賓語(2)更容易加工處理。(3)a中的wh-詞移位到句首越過4個節點(即IP1,CP,VP2和IP2)所以附加語wh-雙子句(3)也比賓語(2)更容易加工處理。

(1)Whoidid Ellen believe eimet Mark?

(主語wh-雙子句)

Whoidid[IP2Ellen[VP2believe[CP[IP1ei[VP1met Mark]]]]]?

(2)Whoidid Ellen believe Mark met ei?

(賓語wh-雙子句)

Whoidid[IP2Ellen[VP2believe[CP[IP1Mark[VP1met ei]]]]]?

(3)Whereidid Ellen believe Tom met Mark ei?

(附加語wh-雙子句)

Whereidid[IP2Ellen[VP2believe[CP[IP1Mark[VP1met Mark]ei]]]]?

更有趣的是,學習者統一表現出附加語>主語>賓語的喜好趨勢,即在附加語問句上的表現也優于主語問句.這就證明了附加語問句另一種解讀的優越性,即附加語的主句語域解讀見表3,(4)中的wh-詞移位到句首僅越過1個節點IP2。

(4)Whereidid[IP2Ellen[VP2believe[CP[IP1Mark[VP1met Mark]]]]ei]?

最后,檢驗wh-疑問詞的生命度(animacy)對學習者相關結構的影響(劉紅艷,2016)。從數據中發現,不管疑問詞是有生命特征值[+animate]的who,還是非生命值[-animate]的what,四組受試者無一例外的在主語問句上表現得比在賓語要好。可見Wh-詞的生命性特征[+/-animacy]對中國英語學習者習得英語長距離特殊疑問句的影響不大,沒有顯著作用。

四、結論

不同英語水平的學習者對某些符合語法的wh-雙子句表現不佳現象下的處理機制,即學習者的內在語法能力并不是影響他們對目標語言表現結果的唯一因素,語言加工處理器本身也會干涉學習者的語言表現。

本研究從語言加工的視角探討了中國英語學習者習得wh-雙子句的過程中出現的主/賓語不對稱和論元/附加語不對稱現象,重點探討了Wh-疑問詞的語法功能及其生命性特征[+animacy]在中國英語學習者習得wh-雙子句中的作用,明確了結構距離是影響中國英語學習者語言加工難度的決定性因素。因而,在學習者習得該類結構時,要為學習者提供更多的支撐框架和認知支柱減少結構距離造成的加工困難,從而促進語言學習。