發達地區家長感知到的家校合作狀況與學校育人環境的關系探究

梁麗嬋 陸彩霞 孫麗萍

關鍵詞:家校合作;學校育人環境;潛剖面分析

一、問題提出

家校合作是指學校和家庭形成連結,共同承擔兒童教育責任的過程。大量實證研究也發現,高質量的家校合作可以提升學生的學業成績[1],提高社交和情緒能力[2],促進心理健康的積極發展,并減少行為問題[3],而且還有助于改善教育生態環境、促進教育公平[4]。黨和國家強調要堅持學校教育與家庭教育相結合,政府和教育部出臺了一系列政策文件,采取多種措施有力推進家校合作的發展。家校合作已成為我國教育改革的必然要求。雖然近十幾年我國家校合作取得了明顯的成效,但家校合作水平發展仍存在不充分、不平衡的現象,不同地區存在顯著差異[5],實踐問題仍比較突出[6]。在我國,發達地區更早開展和普及家校合作工作,也做出了很多積極的探索和嘗試[7],然而效果并不都很理想,例如家校沖突事件頻頻發生[8]。那么,如何進一步認識和理解家校合作、如何提升家校合作的有效性仍然是教育領域的重要研究課題。家長作為家校共育中的重要參與者,從家長的視角探討家校合作的有效性及其影響因素能提供一個新的視角。

(一)家長感知到的家校合作狀況

隨著我國家校合作實踐的推進,家長在家校合作中正在由“客人”逐漸向“主人”轉變,由“配角”逐漸向“主體”轉變[9],家長發揮的作用越來越大。研究發現,與學校開展家校活動的頻率相比,家長參與家校合作的頻率對家校合作效果的影響更大[10]。由此可見,家長對家校合作工作有重要話語權,從家長視角出發,了解家長眼中的家校合作、傾聽家長的聲音很重要。根據以往的研究,家長在家校溝通中的客觀和主觀的評價與家校合作質量都有密切關系。有研究對家校合作的重要方面——家師溝通進行研究,發現家師溝通的頻率和家長對家師關系的評價都會顯著影響師生關系,進而影響學生的學業表現、生涯規劃、社會性發展[11]。本研究從家長視角,以溝通和參與頻率作為客觀指標,以家長對工作效果的評價作為主觀指標,了解家長在家師溝通、家校合作活動等兩方面的情況。

不同家長對家校合作的認識不同,參與程度不同,需求也不同。已有研究發現,個體感知到的外界因素比外界因素本身對個體的認知、情緒、行為影響更大[12]。家長感知到的家校合作狀況是指家長對家校合作的個性化感受與認知,是家校合作效果的重要影響因素。那么,家長感知到的家校合作狀況存在哪些類型呢?不同類型有什么特征呢?同一所學校的家長感知到的家校合作狀況存在很大差異嗎?這些問題都有待進一步研究。已有關于家校合作的研究多為理論研究,較少實證研究,而已有的實證研究多將家校合作作為一個整體,探討群體層面的規律,較少關注家校合作狀況中的異質性亞型。本研究將采用潛剖面分析,探討家長感知到的家校合作狀況是否存在異質性亞型及其特點。

(二)家長感知到的家校合作狀況與學校育人環境的關系

探索促進家校合作效果的關鍵因素具有重要的理論和實踐意義。但以往的研究多停留在工作總結、經驗提煉或理論探討上,實證研究相對較少,尤其是量化研究。已有關于家校合作影響因素的研究,多關注家長的因素[13],較少關注學校的因素;而關于學校因素的影響研究多關注學校外部特征,較少關注學校內部特征。例如,有研究探討了家長自身特征、兒童個人特征、學校因素等對家長參與家校合作程度和類型的影響,其中的學校因素僅考慮了學校規模、學生寄宿與否、農村學生比例等因素[14]。學校作為家校合作的核心和紐帶,其特征、環境、工作開展等既會影響家長的參與情況,也會影響家校合作質量。因此,學校相關因素在家校合作中的作用值得深入研究,尤其是學校的內部特征。

學校是教師和學生學習、生活的重要場所,也是家校合作發生的重要場所之一。學校教育環境通過外顯和內隱的環境對學生和教師的發展、家長在家校合作中的表現等產生不可忽略的影響。有研究發現,學校教育環境與資源會影響學生的學業成就[15],會對教師的專業理念與師德、專業知識、專業能力、溝通與合作等產生直接影響[16],還會影響家長參與家校合作的積極性和參與頻率[17]。學校教育環境包含硬環境和軟環境,其中學校教育軟環境由人的主觀活動創造,但又反過來影響學校發展。我國教育發展已進入內涵發展階段,學校教育軟環境的影響更值得深入研究。學校育人環境是學校教育軟環境的重要組成部分。在我國,“重教書輕育人”現象仍然普遍存在,有必要喚起人們對學校育人環境的重視,認識到塑造良好育人環境的價值。那么,學校育人環境會對家校合作產生什么影響?目前還沒發現關于家校育人環境對家校合作狀況影響的量化實證研究。

綜上所述,本研究將從家長的視角,揭示家長感知到的不同家校合作異質性亞型,并探討家長感知到的家校合作狀況類型與學校育人環境的關系。

二、研究設計

(一)研究對象

本研究采用整群抽樣設計,在我國浙江省某城市抽取某個區的所有初中學校(11所)的初一學生及其家長參與家校合作狀況問卷調查。該區教育管理部門高度重視家校合作的工作,在2009—2019年間,采取了系列措施規范家校合作工作、完善區校兩級家校合作組織機構、加強學校對家長家庭教育指導服務,家校合作實踐也取得顯著成效[18],是發達地區開展家校合作實踐的典型代表。而且該區全區所有初一學生及家長均納入測評,樣本包含不同辦學條件、不同層次的學校、學生。研究結果具有一定的代表性。除了請假和作答無效外,2019年最終有效樣本有2481名初一學生(有效作答率99.00%,其中,男生占52.77%,女生占47.23%)和2313名家長(有效作答率92.30%)。其中父母受教育程度方面,0.81%的父親和0.32%的母親沒上過學,63.58%的父親和57.45%的母親為高中以及上,6.30%的父親和7.93%的母親為中專或職高,13.13%的父親和16.74%的母親為大專,12.70%的父親和14.89%的母親為本科,3.48%的父親和2.67%母親為研究生及以上。

(二)研究工具

1.家校合作狀況評估工具。采用Miller-Johnson和Maumary-Gremaud 1995年開發的“Parent-TeacherInvolvement”的家長版問卷[19],共26個題目,評價了家長和教師的聯系情況、家校合作活動的情況。問卷采用5點計分,其中教師聯系家長的頻率、家長聯系教師的頻率、學校開展家校合作活動頻率、家長參與家校合作活動的頻率等四個維度題目的選項是“1=從不,2=一年一兩次,3=幾乎每月一次,4=幾乎每周一次,5=一周不止一次”,家長對家師溝通效果的評價、對家校合作活動效果的評價等兩個維度題目的選項是“1=完全沒有,2=有一點,3=有一些,4=比較多,5=非常多”。在本研究中,該問卷六個維度的內部一致性在0.70—0.92之間。

2.學校育人環境調查問卷。參考學校教育環境、教師育人行為等問卷,通過訪談、預試、問卷修訂等自編形成學校育人環境調查問卷,由學生作答。該問卷主要考察學校和教師在教育教學過程中營造的氛圍和環境,共包含課外活動創設、評價導向、教學方式與策略、教師育人理念等四個維度。課外活動創設是指學校組織豐富多彩的活動供學生參與;評價導向是指學校教師對學生的評價不僅依據成績,而是采用多方面、綜合性的評價;教學方式與策略是指學校教師在教學中根據學生情況使用合適的方式與策略;教師育人理念是指學校教師能夠關心、尊重、支持和信任學生。問卷采用4點計分,選項是“1=很不符合,2=不太符合,3=比較符合,4=很符合”。在本研究中,該問卷四個維度的內部一致性在0.76—0.82之間。

3.自編人口學資料調查表。通過自編的調查題,了解學生的性別、年齡、年級,了解父母受教育程度、家庭環境等情況。

(三)數據分析

學生問卷采用集體(以班級為單位)施測的形式,由經過專業培訓的心理學研究生和初中教師擔任主試,發放紙質問卷,統一指導語,向被試說明調查內容、注意事項等。學生問卷完成后當場回收。家長問卷采用網絡作答的形式,學生把問卷填答操作說明帶回家給家長,家長登錄網絡問卷系統進行問卷填答。紙質問卷統一采用Epidata2.0進行數據錄入,紙質問卷和網絡問卷的數據均采用SPSS20.0和Mplus8.3進行數據清理和統計分析。

(四)數據分析

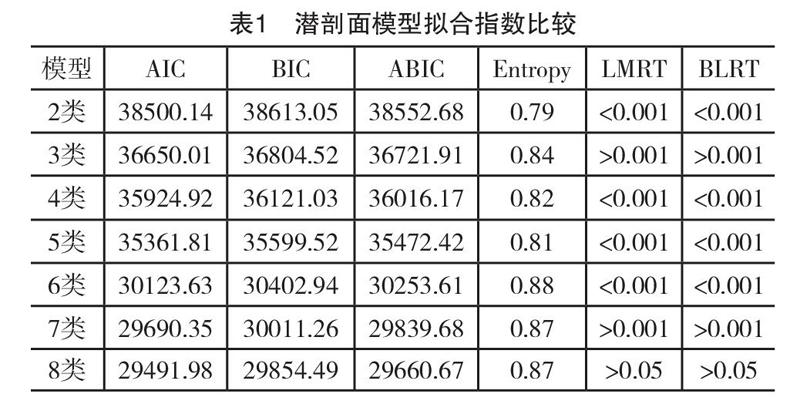

本研究將采用潛剖面分析方法(Latent profileAnalysis,LPA)對家長感知到的家校合作狀況進行分類。LPA 類似于聚類分析,是潛類別分析(LatentClass Analysis,LCA)在連續外顯變量上的拓展。它不依賴于預先設定的劃界分數,而是假設某個潛在的分類變量決定了個體的類別。和聚類分析不同,LPA是一種基于模型或概率的方法,這意味著模型可以采用獨立樣本重復驗證[20]。在確定分類數量時,可以根據統計擬合指數確定分類數量,包括Entropy(熵值,越接近1越好),AIC、BIC、ABIC(越小,說明模型擬合越好),LMRT和BLRT(當前k分類模型和k-1分類模型擬合情況的比較,如果不顯著,則表明k-1分類模型優于k分類模型)。Nylund等人的模擬研究發現BLRT和BIC是確定類別數量最可靠的指標[21]。在確定分類數量時,除了考慮各項擬合指標,還應考慮到研究問題及結果的簡潔性、理論合理性和可解釋性[22]。

三、研究結果

(一)基于潛在剖面分析的家校合作狀況類型

1.最優模型確定

采用LPA對家校合作狀況進行分析,確定分類數量。首先,從指定2分類模型開始,逐漸增加潛在分類的個數,直到模型的擬合指標沒有進一步改善為止。在確定潛類別的數量時,需要結合模型的擬合指標和結果的可解釋性進行判斷。由表1可知,隨著劃分類別數量的增加,模型的AIC、BIC、ABIC持續降低,分成6類、7類和8類時較低且基本相近;同時,隨著劃分類別數量的增加,Entropy值呈先上升后下降再上升后下降的趨勢,生成6類、7類、8類時Entropy值較高,介于0.87-0.88之間,而分成6類時的Entropy值最高;并且,分成7類時LMRT和BLRT不顯著(p>0.001),分成8類時LMRT和BLRT不顯著(p>0.05)。因此,綜合以上模型擬合指標情況,家長感知到的家校合作狀況類型分成6類最優。采用判別分析對上述潛在剖面分析的六種類別最優模型結果的準確性進行驗證,發現第3類的預測準確性略低,為82.70%,其他類別的預測準確率較高,為88%以上。這表明選定的潛剖面分析所獲得最優模型結果較合理可信。

2.潛在剖面的特點分析

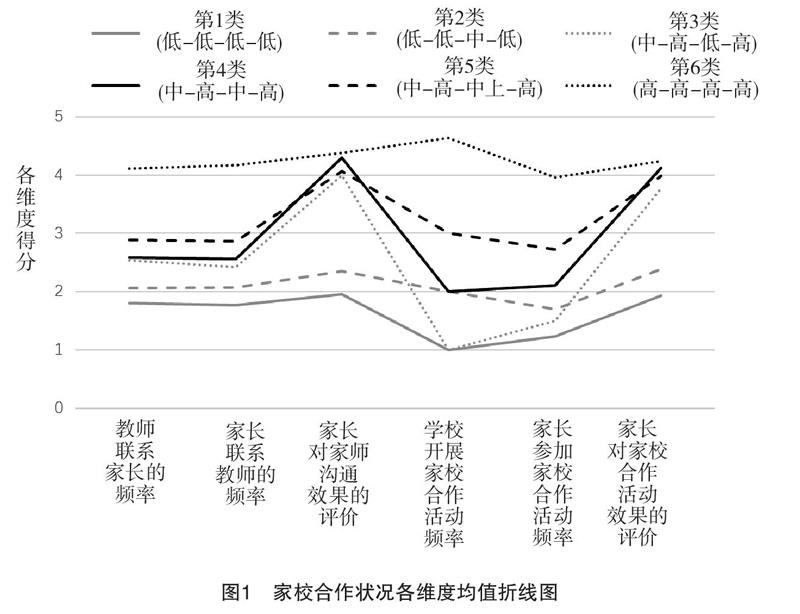

探討家校合作狀況類型的分布及在六個維度上呈現的特點。從下頁圖1可以看出,6個類別上存在交叉,各自具有明顯的特點。這也在一定程度上說明,不同家長感受到的家校合作狀況是不同的,需要深入分析。結合各類家校合作狀況類型在六個維度上的特點,對每個類別進行命名。

第1類,命名為“家師溝通頻率低-家師溝通效果評價低-家校合作活動頻率低-家校合作活動效果評價低”,簡稱“低-低-低-低”,占12.75%。該類家長感知到的家師溝通頻率得分在1.8—1.9之間,溝通頻率較低;對家師溝通效果的評價也較低,平均得分為1.96;感知到的家校合作活動的頻率得分在1.0—1.2之間,活動頻率較低;對家校合作活動效果的評價也較低,平均得分為1.93。

第2類,命名為“家師溝通頻率低-家師溝通效果評價低-家校合作活動頻率中等-家校合作活動效果評價低”,簡稱“低-低-中-低”,占6.32%。該類家長感知到的家師溝通頻率得分在2.0—2.1之間,溝通頻率較低;對家師溝通效果的評價較低,平均得分為2.35;感知到的家校合作活動的頻率得分在1.5—2.0之間,中等;對家校合作活動效果的評價也較低,平均得分為2.39。

第3類,命名為“家師溝通頻率中等-家師溝通效果評價高-家校合作活動頻率低-家校合作活動效果評價高”,簡稱“中-高-低-高”,占29.70%。該類家長感知到的家師溝通頻率得分在2.4—2.5之間,中等;對家師溝通效果的評價較高,平均得分為4.00;感知到的家校合作活動的頻率得分在1.0—1.5之間,較低;對家校合作活動效果的評價較高,平均得分為3.77。

第4類,命名為“家師溝通頻率中等-家師溝通效果評價高-家校合作活動頻率中等-家校合作活動效果評價高”,簡稱“中-高-中-高”,占40.07%。這類家長感知到的家師溝通頻率得分在2.5—2.6之間,中等;對家師溝通效果的評價較高,平均得分為4.30;感知到的家校合作活動的頻率得分在2.0—2.2之間,中等;對家校合作活動效果的評價較高,平均得分為4.13。

第5類,命名為“家師溝通頻率中等-家師溝通效果評價高-家校合作活動頻率中上-家校合作活動效果評價高”,簡稱“中-高-中上-高”,占8.21%。這類家長感知到的家師溝通的頻率得分在2.8—2.9之間,中等;對家師溝通效果的評價較高,平均得分為4.06;感知到的家校合作活動的頻率得分在2.7—3.0之間,中上;對家校合作活動效果的評價較高,平均得分為3.98。

第6類,命名為“家師溝通頻率高-家師溝通效果評價高-家校合作活動頻率高-家校合作活動評價效果高”,簡稱“高-高-高-高”,占2.95%。這類家長感知到的家師溝通頻率得分在4.1—4.2之間,較高;對家師溝通效果的評價也較高,平均得分為4.38;感知到的家校合作活動的頻率得分在3.9—4.7之間,較高;對家校合作活動效果的評價也較高,平均得分為4.24。

深入分析圖1,將第1類、第2類和第3類、第4類的家校合作類型進行比較,可以發現,上述四類家師溝通頻率、家校合作活動頻率差異不是很大,但家長對家師溝通、家校合作活動效果評價差異很大,后兩類得分明顯高于前兩類,說明當家師溝通和家校合作活動頻率達不到一定頻率時,家校合作效果較低。將第3類、第4類、第5類和第6類家校合作類型進行比較,可以發現,上述四類家長對家師溝通、家校合作活動效果評價相近,均較高,但前三類的家師溝通和家校合作活動頻率明顯低于第6類。這說明當家師溝通和家校合作活動達到一定頻率時,家校合作效果較高;而當達到一定頻率后,頻率的增加對家校合作效果的影響就減小了。

進一步分析發現,每個學校都有六種家校合作狀況類型的家長。以編號為“30”的學校為例,該校共有148名初一學生家長參測,其19名(12.84%)屬于第1類,9名(6.08%)屬于第2類,45名(30.41%)屬于第3類,53名(35.81%)屬于第4類,11名(7.43%)屬于第5類,11名(7.43%)屬于第6類。這表明,即使是同一所學校,家長們對家校溝通、家校合作工作等的感知不同,而且存在較大差異,有必要進行區分。

(二)不同家長感知到的家校合作狀況類型與學校育人環境的關系

采用多項Logistic回歸模型探討控制了父母受教育程度后,學校育人環境對家長感知到的家校合作狀況類型的影響。首先,將父母受教育程度作為控制變量,將學校育人環境四個維度依次單獨放進多項Logistic回歸模型,結果如下頁表2所示。僅控制父母受教育程度的影響時,課外活動創設、評價導向、教學方式與策略、教師育人理念等四個維度均對家長感知到的家校合作類型都能單獨產生顯著影響,p<0.001,模型都顯著。

然后,將父母受教育程度和學校育人環境四個維度同時放進回歸模型,-2倍對數似然值為5296.32,自由度為50,p<0.001,模型整體顯著。從表3可以看出,當控制了父母親受教育程度的影響后,只有課外活動創設這一變量對家長感知到的家校合作類型有獨特的顯著預測作用,其他三個變量的影響被“掩蓋”了。

為了進一步分析學校課外活動創設對家長感知到的家校合作狀況的影響,將影響因素的父母受教育程度和學校課外活動創設放入多項Logistics回歸方程,六種家校合作狀況類型作為結果變量(其中,第1類家長為參考類別),結果如表4所示。首先,對第2類(低-低-中-低)的家長來說,在控制了父母受教育程度后,課外活動創設對家校合作類別的影響不顯著;對第3類(中-高-低-高)、第4類(中-高-中-高)、第5類(中-高-中上-高)、第6類(高-高-高-高)的家長來說,在控制了影響因素后,課外活動創設對家校合作類別的影響顯著。這說明增加課外活動的豐富程度,有助于提升家長對家校合作溝通和活動的參與頻率、提升家長對家校合作的評價。

四、對策建議

家校合作的良好狀態是各司其職、分工合作,學校、教師、家長等各方需明確自身責任,擔當職責,厘清邊界,實現和諧有效的合作。家長是家校合作的重要參與者。基于本研究的結論,家長應該從外圍走向中心、從“配合者”轉向“積極參與者”“主動建設者”。學校是家校合作的主導者,只有學校真正發揮主導作用,家校合作才會有穩定的發展和良好的效果[23]。基于本研究結論,學校更應該充分發揮自身作用,對于不同的家長感知到的家校合作狀況類型采取針對性的、差別化的措施,尤其是家師溝通、學校育人環境建設等方面采取相應措施,促進促進家校合作工作質量的提升。下面從學校的視角提出具體可行的對策建議。

(一)關注不同家長的需求,針對不同家校合作狀況類型采取針對性措施

本研究發現,家長感知到的家校合作狀況可以分成六種具有不同特點的異質性亞型,而且參與研究的每個學校都有六種家校合作狀況類型的家長。這表明,不同家長對與家師溝通的需求、參與家校合作需求不同,評價標準也不同。在開展家師溝通、家校合作活動時,需要根據家長的情況進行設計和調整,增加個性化和針對性。

首先,第1類(“低-低-低-低”)和2類(“低-低-中-低”)的家長家師溝通頻率較低,參與家校合作活動也不多,對家師溝通和家校合作活動的評價也偏低,占19.07%。面對這兩類家長,學校應該注重加強家師溝通,將促進家長參與家校合作納入到教師職業發展體系[24],通過專業培訓為教師賦能,提升其家校溝通能力。研究發現家校合作的效果取決于家師關系的質量[25][26],接受家校合作、家校溝通等相關培訓的教師能掌握有效的促進教師開展家校互動的技巧和方法[27],從而有助于提升家師溝通質量,增加家長家師溝通的頻率。學校還需要重視培養家長的家校合作意識,通過家長講座、家長沙龍等方式幫助家長提升參與家校合作的能力,使家長樂于參與家校合作工作。在學生入學初期,學校可以與家長簽訂“家校合同”,明確和細化雙方的職責,在當好家長、互相交流、志愿服務、在家學習、決策、與社區合作等六種參與家校合作類型的工作都有具體條款,雙方簽字,相互監督,使得雙方明確各自職責。其次,第3類(“中-高-低-高”)和第4類(“中-高-中-高”)家長對家師溝通和家校合作活動效果評價都較高,與教師溝通頻率中等,但家校合作活動頻率偏低,占69.77%。面對這類家長,在設計家校合作活動時充分考慮他們的需求,調動其參與的積極性。例如,組織獨立的教師、學生、家長三方家長會而非集體家長會[28],讓每個家長都有機會與教師單獨交流,提高家長參與度;根據家長遇到的家庭教育“難題”設計家長學校的課程,提高家長學校活動的吸引力和有效性。此外,第6類(“高-高-高-高”)的家長參與教師溝通、家校合作活動的頻率高,對家師溝通和家校合作活動效果的評價高,占2.95%,學校和教師可以注重發揮這類家長的示范引領作用,引導其在家校合作渠道中扮演重要角色,帶動其他家長理解學校的理念、積極參與家校合作,并積極向學校和教師反饋家長們的心聲和需求。

(二)多途徑加強學校育人環境建設,營造良好的家校合作氛圍

本研究發現,學校育人環境四個維度能單獨顯著預測家長感知到的家校合作類型,包括課外活動創設、評價導向、教學方式與策略、教師育人理念。具體來看,當孩子所在學校注重創設豐富的適合學生的課外活動,評價更關注學生全面發展而非智育,懂得根據學生的情況選擇合適的教學方法和策略、尊重信任學生,家長更可能積極與教師溝通、參與家校合作活動,對家師溝通和家校合作活動的評價也更高。

學校可以從課外活動創設、評價導向、教學方式與策略、教師育人理念等多途徑加強學校育人環境,相互促進,共同營造良好的家校合作氛圍。首先,改變“重教書輕育人”的理念和現象,以促進學生德智體美勞全面發展為出發點,重視創設豐富多樣的課外活動,通過改革教育評價的導向,發揮評價的杠桿作用,促進教學方式與策略的改進、促進教師育人理念的轉變。以評價改革為例,改變以“成績”作為衡量學生和教師的唯一評價標準,將課外活動創設情況、教師教學方式與策略、育人理念等納入評估范疇,進一步細化評估細則,實現“以評促建”。其次,可以通過專業培訓、育人導師制、強化集體教研等方式幫助教師在轉變育人理念的同時將新的教學理念和方法融入到日常教育教學中,如據不同崗位和職業階段教師的群體需求,有針對性地設計分級、分類教學方式實訓模塊;采用“以老帶新”,“以優帶新”等方式幫助新教師掌握新的教學理念和方法;建立集體教研的制度,通過專題研討、課題研究、打磨示范課等方式幫助教師在實踐中提升教學能力。

(三)充分發揮課外活動的獨特價值,靈活利用家校合作的優勢和資源

本研究發現,在學校育人環境中,課外活動創設情況對家長感知到的家校合作類型預測作用最大。因此,學校應該重視創設課外活動。課外活動是課內活動的重要補充和拓展,具有獨立價值。學校承擔課后教育的主體責任,創設豐富的課外活動能為兒童成長提供更多的支持[29],也能讓家長在課外活動中感受學校的辦學理念和教育教學設計的用意。

學校可以遵循學生發展同一性與差異性互補、規定性學習與選擇性學習兼顧、單一性學科教學與綜合性實踐活動相結合等原則,根據學校課內活動統籌設計課外活動,激發學生的學習興趣,促進學生全面而有個性化發展。例如,通過模擬聯合國、機器人設計、動漫設計等豐富的課外活動,引導學生將課內所學知識應用到實際生活中,融會貫通,增強學習動力。此外,學校可以邀請家長參與到學校組織的課外活動,增加家校合作類的課外活動,將課外活動變成家校合作的重要途徑,包括邀請家長參觀課外活動了解學校的教育教學工作,了解孩子在學校的表現;發揮家長的專業優勢,邀請家長作為課外活動的助教或主講人,為學生帶來豐富多元的課程和活動;組織親子趣味運動會、親子文藝匯演、尋找最美家庭、感恩父母等活動,將家校合作和課外活動有機融合在一起。