東京都市圈新城發展機制研究及對上海的啟示

張琳 李健

摘要:單一功能的郊區衛星城存在著諸多發展局限性,上海新城在向獨立綜合性節點城市發展轉變的過程中,需要更加注重新城發展的內在規律和機制,東京都市圈新城的建設發展能夠帶來一定的借鑒作用。基于東京現有官方資料和相關研究,在探討與總結東京新城發展歷程、主體機制基礎上,著眼于埼玉業務核都市在經濟、產業、交通等方面有益發展經驗,從中總結出新城發展的主體機制、動力機制、產業機制、交通機制,希望能為上海新城發展提供有益參考。

關鍵詞:東京都市圈;新城;業務核都市

DOI:10.3969/j.issn.1674-7739.2021.03.005

一、問題的提出

城市區域結構的優化是區域經濟發展中的永恒主題,目的是促進資源在地域之間更好地分配并能兼顧效率與公平。然而現實是資源一般都傾向于集中在特大城市和中心城區,各種人才、商品、信息大量涌入,給中心城市帶來集聚效應的同時,也產生了諸如交通擁堵、環境污染、住房擁擠等城市病。如果不進行政策干預調控,大城市帶來的超負荷消極性與負面經濟效應,將掩蓋掉其原有的優勢。在這個過程中,新城是促進中心城市與區域發展平衡的重要政策抓手。

上海的新城建設已經走過幾十年的歷程,從衛星城到2001年的“一城九鎮”、2004年的“三城七鎮”,再到2009年的“大型居住區”,這種高度依賴中心城區衛星城發展模式,僅疏解部分居住人口,而產業、公共服務、優質資源仍集聚在中心城區,并未起到很好的效果,大多數淪為“臥城”。從2010年到2019年,上海中心城區外遷人口不到12萬,這意味著中心城區對外輻射發展仍然偏弱。在《上海市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標綱要》中明確提出要構建“中心輻射、兩翼齊飛、新城發力、南北轉型”的空間格局,將嘉定、松江、青浦、奉賢、南匯五個新城定位為具有輻射帶動作用的獨立綜合性節點城市,到2035年每個新城至少能夠集聚100萬左右的常住人口。

考察國外發達國家的新城建設情況,歐美國家新城人口大多在30萬人以內,紐約著名的臥城紐瓦克只有3萬多人。中國香港地區新城的人口密度高,但在地理條件的限制下,屯門、沙田新城也只達到40萬人口。以上新城發展的規模與上海新城發展目標相去甚遠,城市化發展模式和城鎮體系也與上海不同。相比之下,東京都市圈的橫濱市、川崎市、埼玉中樞業務核都市圈、町田相模原等“業務核都市”城市人口都已經超過了100萬,與上海新城100萬常住人口目標最為相近,歷史、文化、生活方式、經濟發展方式等也較為類似。日本從20世紀50年代起開始建設近域都市區,到目前東京大都市圈現有的人口布局來看,業務核都市的政策起到了一定的疏散人口、產業,防止東京一城獨大的效果。因此,本文試圖總結東京都市圈新城發展歷程、發展機制,從而為現階段上海新城發展提供有益參考。

二、日本新城建設歷程及類型

日本政府在三個不同時期推進了三種不同類型的新城建設以促進區域結構的優化。不同類型的新城有著不同的建設目標,也解決了當時東京城市發展面臨的突出問題,帶來很多經驗和啟示。

第一類是首都副都心。在經歷了二戰后的經濟復蘇與城市重建后,日本開始著手解決東京都心三區人口過度集中的問題。首都圈整備委員會于1950年成立,1958年發布第一次首都圈整備計劃,該計劃借鑒了倫敦綠帶加外圍衛星城鎮的組織模式,在距離市中心16km處規劃了寬約5~10km的綠帶,在距離市中心10~15km處建設了環山手線(東日本旅客鐵道所屬鐵路線)分布的三個副都心——新宿、池袋和澀谷。1982年的《東京都長期規劃》和1995年的規劃中分別又增設上野·淺草、錦糸町·亀戶、大崎副都心和臨海副都心。這些副都心原本是為了疏解人口、分散首都功能,但因為其與中心城距離過近,七個副都心最終與中心城連成一片,東京都政府也于1991年遷入新宿。因此,它們成為事實上僅次于中心城的城市副中心,并沒有真正發揮新城的功能。

第二類是臥城。日本在20世紀60年代掀起了一股建設“New Town”的熱潮。他們快速開發集中連片的住宅,為大量涌入東京中心區工作的人解決住宅問題,有效支持中心城區的經濟發展與產業集聚。因此這些新城也被翻譯為“臥城”,并不具備一個綜合性城市的各類功能。[1]一座臥城的平均面積也僅有0.94km2,更像是一座座大型社區。1955年到2017年的近60年中,日本一共建設2 022座新城,總面積為1 893.27km2,10萬人以上新城只有多摩新城、港北新城、千葉新城、泉北新城和千里新城。20世紀90年代日本政府在泡沫經濟破滅后,在東京城市中心開展大規模的城市更新和建設運動,提高建筑容積率,建設了一大批新的寫字樓,推動人口和資本進一步在東京中心區集聚,這無疑是給“臥城”發展罩上陰霾,“臥城”由盛轉衰。[2]

第三類便是業務核都市。1986年日本政府修改《新住宅市街地開發法》后,各地新城開始大力發展產業,從單一的居住職能向“職住平衡”方向發展,一定意義上為“業務核都市”打下了產業根基和發展基礎。其真正做到了承接東京的產業轉移和首都圈人口疏散,有效解決了中心城市人口飽和的問題,并逐漸成為都市發展的梁柱。業務核都市與“臥城”不同,在業務核都市規劃中,產業先行,以企業搬遷與產業轉移為動力吸引周邊人口,摒棄了過去發展單一居住職能的思路,轉而打造職住平衡的獨立性城市,在促進人口從東京中心區流向近鄰三縣以緩解首都壓力中發揮較大作用。

三、東京業務核都市發展緣起

東京業務核都市政策的提出與當時的時代背景密切相關,很多方面和今日的上海有諸多相似之處。東京大都市圈在20世紀80年代面臨著全球產業布局的大調整,高新技術產業、服務業等第三產業高速發展,從而對社會催生出新的需求。企業引入新的辦公設備,對于辦公空間的需求在擴大,一系列新的職能需求在興起。在這種背景下,東京國土廳過高估計了企業寫字樓的需求,認為1985年東京中心區需要37km2的寫字樓,到2000年寫字樓需求將增長至87km2(相當于250棟超高層建筑),而其中約50km2的巨大面積空缺難以填補(而后這一數字修正為16~19km2)。[3]如果此時限制東京中心區企業數量的增長,會使得東京失去搶占發展高端產業的良機。根據1977年日本國土廳推動的“首都圈改造計劃調查”,日本在1973年石油危機后開始由經濟高速增長向低速增長轉變。1977年《第三次全國綜合開發計劃》中,福田內閣提出“抑制大城市、發展小城市”的政策,使得大都市圈一直籠罩在閉塞、低迷、經濟停滯的氣氛中。因此,為了讓都市圈發展重煥新生,東京大都市圈需要重組都市圈的空間結構,帶來新的經濟增長點,重點則是進行首都功能的轉移,構建多核多圈域的聯合都市圈。由此日本政府加快了在東京都市圈郊外建設業務核都市的步伐,將企業管理、后勤支援等職能轉移到業務核都市,這為東京中心城發展先進的科技產業、信息產業創造了良好條件。因此,建設業務核都市的過程也是東京產業結構調整帶來的空間結構變動過程。

另外,業務核都市的建立也是為了解決一城獨大問題,優化東京都市圈結構布局。東京的人口從1970年的2 411萬人到1980年的2 870萬人,1990年則增長到3 180萬人。隨著人口的膨脹,城市空間也像攤大餅一般飛速向外擴張,80年代東京都市圈建成區已經擴大到半徑50~60km范圍內。加之80年代泡沫經濟時代,東京中心區地價飛速增長,各類企業的寫字樓密密麻麻分布在市中心,住宅分散在郊區的“臥城”,更是加速了市中心企業的集聚和地域分布的不平衡。東京嚴重的土地和住宅不足、交通擁堵和通勤時間過長的問題亟待解決,業務核都市應運而生。

日本政府對于業務核都市的建設目標主要集中在防災減災、保衛國土安全方面。1983年《首都圈改造構想草案》提出三大首都圈面臨的基本課題,分別是“解決人口過密問題”“防范大規模災害”及“應對未來的社會變化”,尤其是“防范大規模災害”被更多強調。現代城市的風險不斷增加,大量人才、資本、企業等集中在中心城,一旦發生火災、地震、恐怖襲擊或戰爭將損失巨大,所以在災害來臨時要保證中樞管理職能的正常運行。由此,日本政府在加強設施的防災性、建立災害應對機制的同時,再向各個業務核都市分散一些中樞管理職能,比如向八王子市遷入大量教育、科研機構,向埼玉、立川等遷入一大批國家行政機關,從而為新城發展注入更多要素和活力。

四、基于不同主體的東京新城發展機制

東京業務核都市經歷了一個漫長的建設、發展再到成熟的過程,其中包含著中央政府、地方政府、民間企業多方博弈,不同活動主體在引導新城發展過程中發揮著不同的作用,進而建構新城多主體互動的發展機制。

(一)中央政府的宏觀指導

在經過1979年首都圈改造調查和1983年發布的《首都圈改造構想草案》等系列前期準備后,日本國土廳大都市圈整備局在1985年正式發布了《首都圈改造計劃》,提出“業務核都市”概念,此時初步設立八王子·立川、橫濱·川崎、大宮·浦和、千葉、筑波·土浦這5個業務核都市地區。“業務核”就是發揮他們各自的地理條件優勢和特征,發展學校、研究機構和各類經濟產業,成為各地區核心都市,從而建設出一個職住平衡、生活舒適、交流互補的一體化平衡發展的首都圈。隨后,1986年第四次首都圈基本計劃又增加熊谷、木更津、青梅、厚木等副次核都市,承擔規模較小的產業轉移,作為原來幾個業務核都市的補充。1988年的《多極分散型國土形成促進法》將業務核都市制度化,并把“業務核都市”與“副次核都市”兩個概念合并,統一稱之為“業務核都市”。

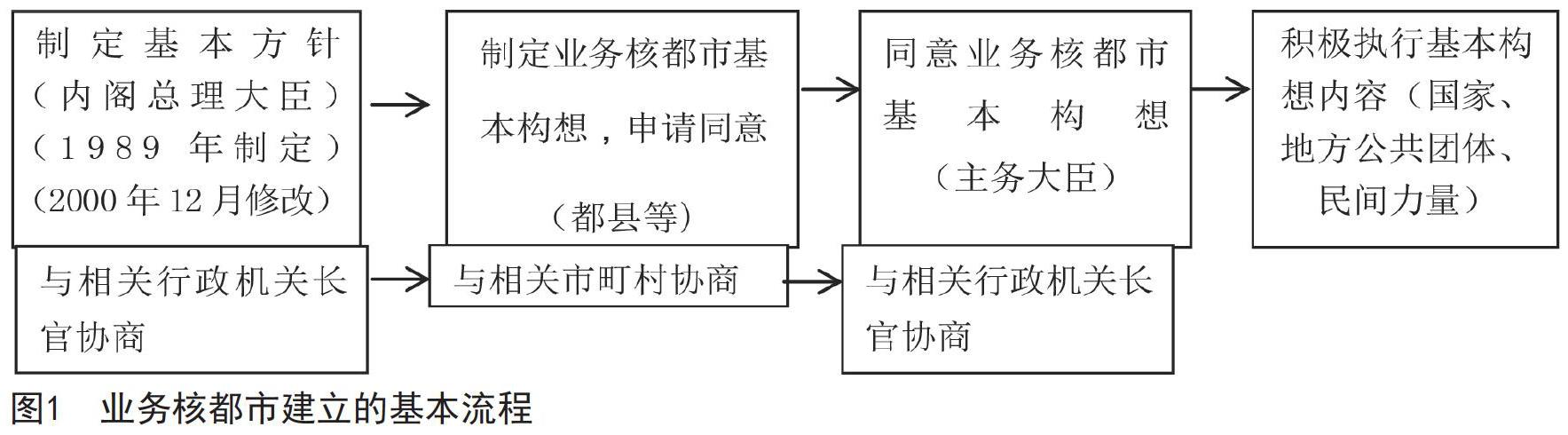

在《多極分散型國土形成促進法》中關于“業務核都市”概念是這樣描述的:“為了糾正東京中心區人口、政治、經濟、文化等職能的過度集中,需要將這些職能分散到東京都市圈(東京都、埼玉縣、千葉縣、神奈川縣和茨城縣的一部分),培育東京中心區以外的廣大地區的核心城市,國土交通大臣必須制定基本方針以促進業務核都市企業、事務所集中。”《多極分散型國土形成促進法》提出,在業務核都市內繁華的商業集中地區設立“商務集中區”,商務集中區內的部分公共設施被稱作“核心設施”,包括研究設施、展示設施、會議禮堂設施、交通設施等。這些由民間資本設立的“核心設施”,政府會給予一定的政策補貼,包括由日本政策投資銀行直接出資、低利率貸款。之后,伴隨著2008年日本政策投資銀行的民營化,這些補貼政策全部被廢除。現在只有特別地方債和國土事業調整費還存在。對于核心設施以外的其他設施則只有日本開發銀行的低息貸款。1999年第五次首都圈基本計劃又增設了町田·相模原、春日部·越谷、柏等城市,由此22個業務核都市環繞東京中心城形成了一個完整的30km半徑的大圈。

另外,國家還將部分中央行政機關、研究機構遷移到各業務核都市中,提高業務核都市的行政功能和地方發展活力。至2002年,日本已經向埼玉新都心等業務核都市地區總計轉移了46個中央行政機關。

(二)地方政府的微觀落實

雖然業務核都市建設是從20世紀80年代后期才正式開始,但從70年代起,埼玉、橫濱、千葉等城市就開始進行大規模建設用地的開發,如填海造陸、整編廢棄港口、進行練車場和基地遺址的再開發,為大規模辦公用地、商業用地建設提前準備土地。

此外,業務核都市制定各自的“業務核都市基本構想”,需要得到相關行政機關和主務大臣審批同意。這份“業務核都市基本構想”基本框架包括6個部分,分別是業務核都市概況、業務核都市規劃方針、商務集中區規劃方針、核心設施規劃方針、公共設施的規劃方針和其他注意事項,從而從一個更微觀的層面指導業務核都市各項活動開展。

在業務核都市基本構想的具體實施過程中,還會專門成立招商引資的部門,發放高額補貼,事先進行市場調查,積極吸引企業在當地發展。比如橫濱對于在新城特定區域內成立或搬遷來的總公司、研究機構、工廠等,最高可給予補貼金50億日元,最高可以連續減免稅收1億日元,總計達5億日元,外資企業這一數額可達6億日元。對于環境、能源、醫療健康、觀光、MICE等產業給予最高1 000萬日元的補貼。

可以說,在東京業務核都市的發展過程中,既有中央總體規劃布局的指導,同時還有地方政府積極響應中央規劃的行動,積極推出各個地區詳細的基本建設方案與構想,交予中央審核,業務核都市正是在中央行動與地方行動的相互配合之下,才得以一步步具象化,成為現實。

(三)民間企業的積極參與

新城的建設是一個耗資巨大的龐大工程,為此,日本政府積極引入民間資本,發揮民間資本的力量,實現政府與企業的雙贏。

民間企業主要從新城基礎設施建設和新城經濟發展兩方面參與新城的建設。日本政府大力鼓勵民間企業投資新城內部核心設施的建設,當民間企業投資建設研究設施、展示設施、會議禮堂設施、交通設施等時,可以享受日本投資銀行的低利率貸款等優惠政策。

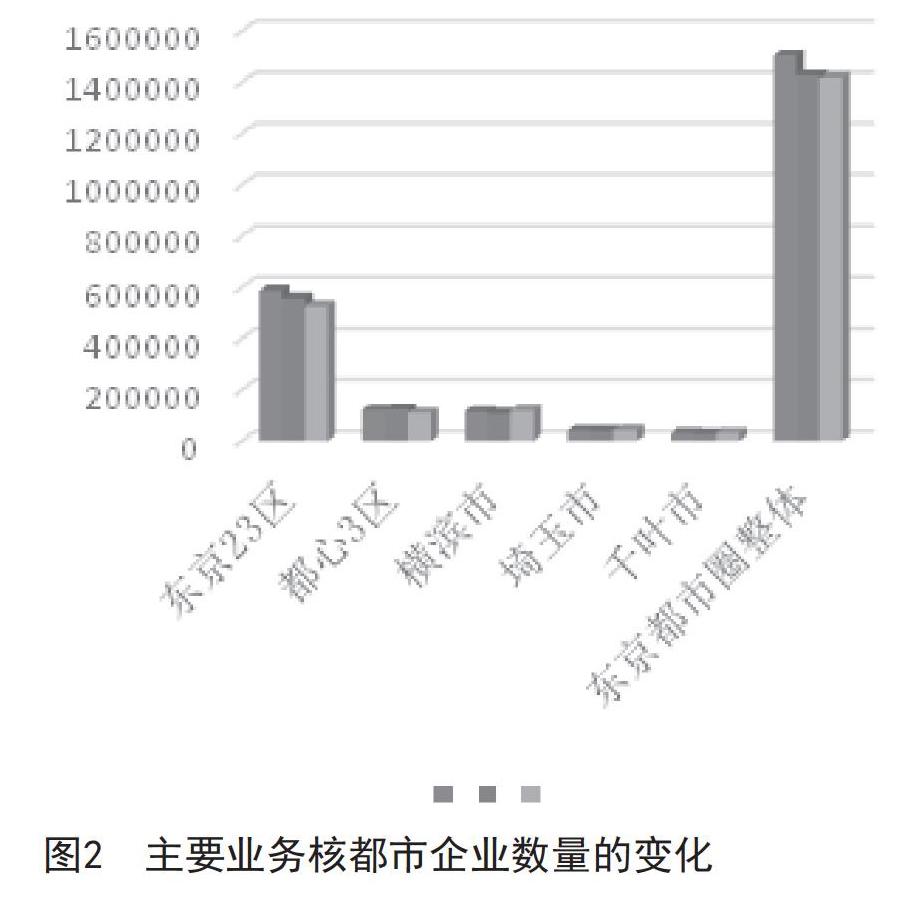

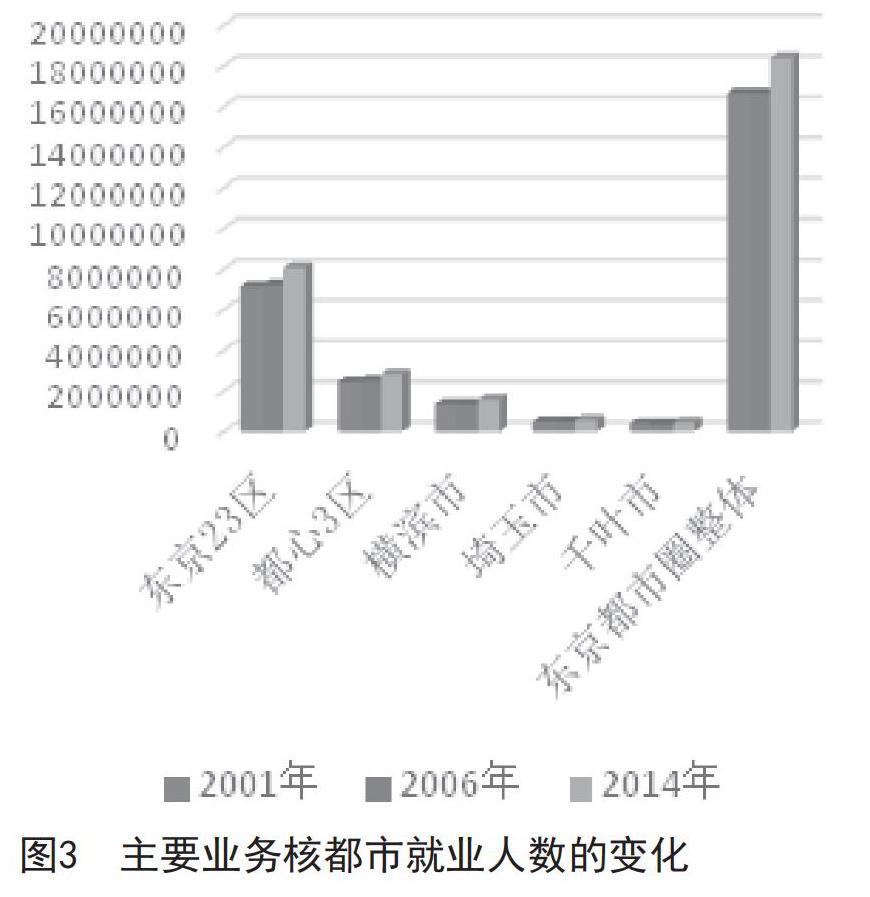

另一方面,企業是新城產業發展、吸引人才的關鍵。民間企業總部或分公司在各業務核都市落地,對于當地產業發展、吸收就業、創造稅收、實現職住平衡等各方面都發揮了巨大作用。從表1和表2可以看出,相對于東京原中心區人口數量的下降,主要業務核都市的人口和企業數量都在不斷增長。

五、埼玉業務核都市的建設經驗

(一)埼玉市的基本概況

埼玉業務核都市總面積為228.74km2,主要的核心商務地區包括浦和地區(約2.34km2)和大宮·埼玉新都心及周邊地區(約5.87km2),根據2015年的國勢調查數據,共有135.36萬人在此居住。埼玉中樞都市圈距離東京中心城約30km,以通往北關東、上信越的鐵路樞紐大宮站為發展核心,目前正在大力發展以地區行政職能、國際交流職能、商務職能為核心的國際文化業務核都市,追求職住平衡、綠色舒適。

在千葉、埼玉、橫濱、川崎和八王子·立川·多摩這五個主要業務核都市中,人口數量最多的城市依次分別為橫濱、埼玉中樞都市圈和川崎,但從1990年到2015年25年間的人口增長率來看,人口數量增長最快的還是埼玉中樞都市圈,25年間增長了36.55%,遠高于橫濱的15.67%,也高于東京23區的人口增長率13.59%和全國人口增長率2.82%。分階段看,埼玉業務核都市圈1990年~2005年增長最快,每五年分別增長了7.28%、5.34%、12.91%,2005年后增長速度放緩,但仍維持在3%以上,一直高于業務核都市的平均水平。在各地自然增長率相差無幾的基礎上,這表明了在2005年以前,東京周邊業務核都市尤其是埼玉業務核都市吸納了眾多來自東京中心區的人口。另外,根據日本國土交通省統計數據,在五個主要業務核都市中,只有埼玉市就業人數、居住人數和晝夜人口比都不斷增長,這給埼玉市帶來了巨大的交通流量,20年內軌道交通流量增長了近四倍,也遠超于其他幾個業務核都市。因此,埼玉市相對于其他業務核都市吸引人口、就業和分散首都功能的能力較強。

(二)政府與企業的主體作用

《埼玉業務核都市基本構想》的核心內容之一便是進行大宮站西口的再開發,建設“大宮SONIC CITY”,以此吸引縣內外企業投資。作為埼玉中樞都市圈中規劃最早的核心設施,大宮SONIC CITY于1988年建設完成,甚至比埼玉新都心的建設還要早。20世紀90年代泡沫經濟破滅之后,日本經濟陷入低迷,各業務核都市寫字樓入住率直線下降。比如千葉地區寫字樓入住率在1994年跌至76.3%,1997年僅恢復到83.5%。[4]相比之下大宮地區在1994年入住率跌至最低點,僅有90%,但隨后便迅速恢復,1997年已經接近100%,表現出了良好的發展和恢復狀況。本部分主要以大宮SONIC CITY為研究對象,探討埼玉中樞業務核都市圈企業、產業發展等方面的成功經驗。

1.政府的前期規劃與招商引資

埼玉市從1978年開始制定《埼玉中樞都市圈構想》,其內容涵蓋就業、居住、經濟發展、文化、交通等各個方面,并于1985年正式提出了《埼玉中樞業務核都市基本構想》,在規劃中提出將四市一町(與野市、大宮市、浦和市、上尾市及伊奈町)的人口數量要從1980年的97萬人提高到2000年的130萬人,外來就業人數從34萬人提升到60萬人,外來從業人員的定居人數從43萬人提升到60萬人。

此外,埼玉市政府積極地為業務核都市的建設整合原有土地,將舊國鐵大宮練車場進行再開發,在此基礎上建設埼玉新都心,吸引了大量的企業和公共團體入駐,更有國家10個省廳17個機關入駐,一個原本荒涼的地方重新煥發出新的生機。2001年4月,大宮市、浦和市和與野市正式合并為“埼玉市”,在統一的行政區劃下更好地開展地區經濟融合、交流與發展。

在大宮SONIC CITY的成立、發展過程中,埼玉縣政府也發揮著招商引資、統籌全局的作用。在建筑主體尚未竣工完成時,埼玉縣政府提前了解市場需求,進行了廣泛的問卷調查研究,發現僅有兩成的企業有意愿入駐大宮SONIC CITY,但同時有大量浦和、大宮本地的大企業分公司以及“情報處理、系統管理相關企業”十分有意愿入駐。基于以上的問卷調查結果,埼玉縣政府便積極地開展招商引資活動,成立“招商引資聯絡會”,向上市公司和當地經營良好的企業發放宣傳單。大宮SONIC CITY建成之時,雖然大公司和總部位于東京的公司入駐較少,反響平平,但有大量大宮和浦和地區當地的小企業和分公司入駐,保證了在大宮SONIC CITY正式竣工時的99.5%的高入住率,為整個地區的經濟發展奠定良好基礎。

2.官民合作的特殊建設手法

不同于以往由民間企業或政府單獨一方負責并出資的建設模式,埼玉大宮SONIC CITY的建設采用民間資本和大宮市的政府資本共同出資的特殊建設手法——“埼玉方式”。埼玉縣政府借地給民間資本,由民間資本出資建設,建造完成后將一部分建筑和公共用地的所有權歸還給埼玉縣政府。1984年埼玉縣政府進行公開招標,日本生命、藤田工業和日建設計入選,第二年他們便簽訂了相關協議,由埼玉縣政府與日本生命公司共同擁有借地權,埼玉縣政府則向藤田工業等公司買入一部分公共基礎設施,其中一部分成為今天的大宮工商會議所。1987年,埼玉縣政府、大宮市政府和日本生命共同成立“大宮SONIC CITY株式會社”,保障對大宮SONIC CITY進行良好的運營管理。

這種借地置換的方法取得了很好的效果,包括解決了資金鏈問題、提高建筑效率,同時政府也掌握一部分所有權和管理權,建筑效率、建筑質量和管理運營都維持在高水平。建成后的大宮SONIC CITY是由辦公大樓、酒店、文化館三棟建筑物共同形成的建筑群。其中辦公大樓的總面積為89 763平方米,高137米,包括地下4層,地上31層,在當時可謂是蔚為壯觀。建筑體內部采用先進智能設備,比如內部通信設備PBX、空調、電力、安保等自動化設備以及主干線55VA/平方米的電力供應,在那時就已構建了LAN和光纖網絡等先進設施。相比市中心原有空間狹小、設備陳舊的寫字樓,對于企業來說,這樣的建筑群一是能夠擴展辦公空間,增加員工面對面交流的機會,進而提高整個企業的辦公效率;二是在一個地標性建筑里辦公,能夠提高企業知名度,在貿易往來中更容易獲得信任。

3.企業在大宮SONIC CITY的發展

許多學者從城市經濟學的角度對郊區新城建設的成本與收益進行了分析。水鳥川和夫[5]、大木健一[6](1987)認為在城市中心區的集聚效益將遠高于它高成本的交通和租金費用,產業遷往業務核都市也與“中心地理論”的設想背道而馳。太田充(1990)則持相反意見,他認為信息技術的發展可以使一些不需要面對面接觸的產業分布在郊區,從而提升經濟產業的總體效益。更多美國學者對都市圈郊區新城的產業布局作了實證研究。[7]根據LI(1983)的研究,IT信息技術不斷發展,隨著郊區新的智能信息設備的完善和發展,一些不需要面對面交流接觸、不用做戰略性分析的“信息處理、系統管理部門”的后方支援部門將遷入到郊區。[8]但與這些實證研究相悖的是,大宮SONIC CITY的企業和產業布局有其特殊之處。1998年7月大宮SONIC CITY內37.5%(共60家)的企業主要是從事銷售業務,相比之下,“信息處理、系統管理部門”和“教育、培訓部門”分別僅占6.3%和5%,與學者們的設想背道而馳。大部分銷售企業是來自當地大宮、浦和的大企業分公司,資本來自東京的企業占比40.6%,資本來自地方的企業占比56.3%。

大宮SONIC CITY特殊的產業結構主要源于大宮SONIC CITY優越的地理位置。大宮市交通極為發達,是東北、上越新干線交匯的節點,企業的市場腹地廣闊,甚至可以輻射至福島縣和新潟縣,為銷售部門的發展創造得天獨厚的優勢。對許多來自東京的企業分公司來說,大宮與位于東京地區的企業總部之間一小時以內通達,商務往來十分便利。正是大宮富有特色的地理優勢才形成了其獨特的產業布局。

新城經濟和產業的發展根本上仍然遵循市場經濟的發展原則,企業為了尋求自身利益最大化進行最優化選擇。對大宮SONIC CITY實證分析可以發現,情報信息、系統管理等后端服務業務部門在郊區新城的發展具有先天的優勢,同時,根據新城地理位置和交通情況等發展特色的不同,一些銷售業務的特殊業務部門也能得到蓬勃發展。從根本上看,新城的產業發展仍然與主城區企業緊密相連,新城內的企業大多為中心城區大企業的分公司,資本、技術、資源高度依賴中心城區。這需要新城在較長一段時間內夯實發展基礎,厚積薄發,逐漸過渡為獨立發展。在尊重市場規律基礎上,新城才能吸引越來越多的企業,以企業集群帶動當地產業發展,逐漸發展出具有競爭力的產業體系。

(三)埼玉市的交通發展

在20世紀80年代埼玉業務核都市發展之初,整個城市的交通狀況都很差,南北方向上有東北線、京濱東北線,沿線人口分布密集,交通擁堵嚴重;東西向的鐵路、道路線路較少,道路寬度不足20米,也時常發生擁堵。這導致了整個城市人口主要沿南北向集中分布,靠近鐵路的浦和市和與野市的中心區人口過密,而遠離東北線、京濱東北線的大宮市北部、上尾市、伊奈町等城市東西部地區平均人口密度每平方公里不到60人,人口稀疏,嚴重制約東西郊區發展的速度。浦和東部地區、大宮西部地區、上尾西部地區等郊區衛星城到老城區至少需要30分鐘,更偏遠的郊區甚至需要55分鐘以上,交通問題亟待解決。[9]

為了解決制約新城發展的交通問題,埼玉市政府采取多方舉措,進行了許多嘗試。最初的方案是像千葉及其他業務核都市那樣建立覆蓋全市的軌道交通網絡,但在資金、技術、與原有交通方式的協調等各方面都存在問題,如前期資金投入巨大,原有道路寬度不足,在短距離交通方面無法競爭過汽車、公交等,反而使原有的公交線路需要改道等等各類問題,使得埼玉市政府放棄這一想法。第二種方案是建設多條汽車專用道和迂回道,以“埼玉新都心”為中心,再改造和整合原有公路、鐵路、公交線路基礎,建設16號西大宮迂回國道、17號與野大宮路和463號越谷浦和迂回國道等7條線路。現在埼玉市東北線、京濱東北線沿線上聚集浦和、大宮、埼玉新都心等行政、商務中心和鐵道博物館等文化、教育中心,而周邊的水判土、見沼等郊區地帶的自然公園內傳來鳥語花香。埼玉市沒有引入都市軌道交通等新交通系統,卻也形成了獨特而富有魅力的城市布局。

交通是產業發展和人口遷徙的基礎和重要動力,尤其在整合郊區新城各區域、促進新城的整體協調性發展方面發揮著重要的作用。埼玉市交通發展的經驗啟示我們,政府在進行交通規劃時,要注重新建線路與原有線路的協調,促進交通的系統性發展。不同地理、社會、歷史條件的國家和城市,都具有各自最佳的城市交通方式,需要發展符合城市特色的交通系統,因地制宜發展交通。

六、埼玉業務核都市發展對上海的啟示

(一)主體機制

中央政府、地方政府和民間企業這三類核心主體,是東京新城建設進程中的重要推動者。如果放任城市隨意、自由地向外擴張,會出現攤大餅式發展,造成城市資源的浪費、城市建設效率低下、交通擁堵等系列問題。因此,從宏觀層面來說,郊區新城的發展需要中央政府看得見的手加以規劃指導,需要政策法規的出臺進行立法保障;從微觀層面上需要地方政府攜手合作,出臺符合地方優勢和發展特色的規劃方案。在建設過程中,往往少不了政府資本和民間資本共同作用。日本采取的是公私結合的開發模式,給予民間企業極大的優惠和鼓勵政策,參與新城發展。這種以市場為主導的新城開發模式,有利于充分發揮市場機制的調節作用,提高資源配置的效率,同時在政府政策、稅收、法律的引導作用下,促進新城開發的合理科學有序進行。

(二)動力機制

正如麥達爾梯度發展理論所說,任何一個國家或地區的經濟發展,都會同時存在著極化趨勢和擴散趨勢,前者是處于高梯度的地區為了防止經濟結構的老化,不斷創新,建立新企業、新行業、創造新產品,保持技術上的領先地位;而處于低梯度的地區應該盡快接過那些從高梯度地區淘汰或外溢來的產品,發展地區經濟,從最低的發展梯度往上攀登。城市發展也是如此,伴隨城市人口增長、產業結構不斷升級,中心城區產業不斷向外轉移、擴散,產業空間不斷“集聚—擴散—重組”,最終導致城市空間形態的變化,使得都市圈由內向外依次呈現“核心層、內環、外環”的圈層式結構。新城建設正是都市圈擴展效應的產物,是歷史發展的必然規律。類似于80年代的東京,上海及長三角地區同樣也在經歷新一輪產業結構調整,如果能夠抓住時機,發展高端制造業、服務業,新城發展才能更上一層樓,擁有更加平衡的市域空間組織結構。

(三)產業機制

人口密集的亞洲城市發展模式與美國地廣人稀的城市有很大不同。像東京、上海這樣的人口密集城市,中心城區聲望高,富人大批遷往郊區居住的逆城市化現象不明顯,人口、產業對中心城區的依賴性較強。在這樣的背景下,郊區新城的發展必須具有自身的發展優勢,新的信息基礎設施不斷完善,以及信息與通信技術的發展,是東京產業能夠分散到郊區的重要因素。在新城建設中擁有最新的智能設備和寬闊的寫字大樓,也為人們辦公活動提供了極大的便利。

但是不可忽視的是,亞洲地區的城市發展更重視人與人面對面的交流合作,通信技術只能稍微強化郊區新城的這一優勢。因此,日本埼玉大宮SONIC CITY大部分都是依賴其自身交通優勢的“銷售行業”“信息處理、系統管理部門”和“教育、培訓部門”等后勤支援部門。郊區新城的產業仍然極度依賴城市中心,中心城區大企業的分公司仍是新城企業的主體,奠定了新城發展的基礎。因此,政府需要把握新城產業發展的規律,而不是一味盲目追求吸引大企業總部入駐,在尊重市場規律的基礎上,新城才能逐漸地真正實現發展。

(四)交通機制

通信和交通費用是企業運營成本的重要部分,人們面對面交流接觸的重要性不言而喻。在大都市圈范圍內,公共交通網絡呈放射狀向外擴散,人們對于交通網絡的依存度較高,企業仍會呈向心狀分布在城市中心區。因此,對于郊區新城而言,必須加快自身交通網絡建設,既要成為大都市圈交通網絡的一部分,提高與中心城區的通達度,以此來加強與中心城區的產業合作,依靠中心城區的信息、技術和資源優勢;另一方面,又要提高本地域范圍內的交通通達度,以交通帶動各地區的產業交流合作,發展出適合自己的城市交通系統,以此實現職住平衡和產業獨立發展。

說明:本文為上海社會科學院創新工程“上海特大城市空間格局優化與提升研究”創新團隊研究成果之一。

參考文獻:

[1]李燕.日本新城建設的興衰以及對中國的啟示[J].國際城市規劃,2017(2):18-25.

[2]張貝貝,劉云剛.“臥城”的困境、轉型與出路:東京多摩新城的案例研究[J].國際城市規劃,2017(1):130-170.

[3]大木健一.業務核都市のこれまで、これから[J].アーバンスタディ,2011(6):76-95.

[4]小川剛志,石川允.幕張新都心における業務機能の移転集結に関する実証的研究[C].日本都市計畫學會學術論文集27,1992:139-144.

[5]水鳥川和夫.本社の立地におけるコミュニケーション·コストの影響に関する研究-米國と日本との比較[C].日本都市計畫學會學術研究論文集22,1987:469-474.

[6]大木健一.業務核都市のこれまで、これから[J].アーバンスタディ,2011(6):76-95.

[7]太田充.通信技術の発達と企業のオフィス立地行動による大都市圏の土地利用空間構成 に関する研究[C].日本都市計畫學會學術論文集25,1990:391-396.

[8]Li.The geography of business information[M].John Wiley & Sons,1995:245.

[9]恩田睦.埼玉中樞都市圏における都市交通問題:1980年代の業務核都市における都市計畫と都市交通[M].人文社會科學論叢(3),2017:43-64.

Study on Development Mechanism of New Towns in Tokyo Metropolitan Area and Its Enlightenment to Shanghai

Zhang Lin,Li Jian

(Institute for Urban and Demographic Development Studies, Shanghai200030,China)

Abstract:There are many limitations in the development of the single-function satellite city. In the process of the transformation of satellite city in Shanghai into an independent and comprehensive node city, more attention should be paid to the internal law and mechanism of the development of the new towns. We can learn something from the success story of the new towns surrounding Tokyo metropolitan. Based on the official information and relevant studies, this paper summarizes the development history and main mechanism of new towns surrounding Tokyo. Above that, this paper focuses on the Saitama citys useful development success experience in economy, industry,transportation,etc. This paper summarizes the subject mechanism, dynamic mechanism, industrial mechanism and traffic mechanism of new town development, hoping to provide useful reference for Shanghai New Towns.

Key words:Tokyo Metropolitan; new town; business core city

責任編輯:王? 縉