論信息化教-學場域下的交互關系

摘? 要:作為一種“元理論”,場域理論可以用來解釋多個學科領域的問題,信息化教-學領域的問題也毫不例外。依據考夫卡(Kurt Koffka)場域理論,文章構造了信息化教-學場域模型,將“心理場”與“物理場”的交互關系進一步具體化,討論了“心理場”的動力機制對“物理場”的影響,從而透視信息化教-學場域中的各方交互關系,揭示交互關系的內涵,旨在為開放教育環境下的信息化教與學的方式變革和質量提升提供策略,認為開放教育環境已經具備了創設多樣化教-學場域的充分必要條件。文章的創新之處在于,運用場域分析的視野來研究、探討信息化教-學環境下的交互關系,這在過往的研究中是獨樹一幟的。

關鍵詞:場域;心理場;物理場;擬境場域;自適應學習技術

中圖分類號:G640 文獻標志碼:A? ? ? ? ?文章編號:2096-000X(2021)12-0046-06

Abstract: As a meta-theory, field theory can be used to explain problems of other fields, including the focus of the information teaching-learning. According to Kurt Koffka`s field-theory, a model is constructed for the information teaching-learning. Furthermore, the interaction between "psychological field" and "physical field" is reified, and the influence of the dynamic mechanism of "psychological field" on "physical field" is discussed. Then we can see the cross-correlation of all sides in the field of the information teaching-learning, and reveal the connotation of it. The purpose of this paper is to provide strategies for the transformation and improvement on the information teaching-learning in the open education environment. The paper supposes that these sufficient and necessary conditions to created diversified teaching-learning fields have been prepared in the open education environment. The innovation of this paper lies in: the use of field analysis to study and explore the cross-correlation in the field of the information teaching-learning, which is unique in the existing research.

Keywords: field; psychological field; physical field; simulated-field; adaptive learning technology

《教育信息化“十三五”規劃》(以下簡稱“十三五規劃”)提出,以建設“人人皆學、處處能學、時時可學”的學習型社會為宗旨,進一步深化開展“三通兩平臺”等系列工作,逐步普及推進網絡學習空間,實現“一生一空間、生生有特色”①。至此,信息化教與學和網絡學習空間的發展與實踐進入了深化應用與整合創新階段,越來越多的學者們開始研究信息化教學模式和與網絡學習空間相關的問題。在這樣的背景下,本文以信息化教-學環境中的交互關系為研究對象,試圖探討以學習者為中心的交互關系的內涵。

探討上述問題是基于以下幾點考慮:

首先,以學習者為中心的交互是信息化教與學的顯著特點——當交互關系發生時,我們可以此推斷學習行為發生了;其次,盡管“十三五規劃”倡導從服務課堂學習拓展為支撐網絡化的泛在學習模式,但是在網絡(Internet)受限的情況下,不是任何地方都可以“分享到”可視化的資源,交互行為并不是隨時都可以發生的;再次,并不是所有交互都能夠影響學習者的問題解決和知識建構[1],信息化教-學環境下,交互必須卓有成效,必須要為提升學習效果而服務;最后,研究信息化教-學情景下的交互關系,理解交互關系的內涵,旨在為開放教育環境下的信息化教與學的方式變革和質量提升提供策略與實踐指導。

一、文獻綜述

在國際上,交互關系(cross-correlation)被視為一種相關分析方法,有些學者用這種方法來進行醫學研究,如《Multifractal detrended cross-correlation analysis between respiratory diseases and haze in South Korea》(王健,邵偉,金俊秀,2020)一文運用交互關系分析方法研究了韓國呼吸疾病與霧霾之間的非近交互關系;有些學者用它來研究生態地理環境方面的問題,如《Interaction of lake-groundwater levels using cross-correlation analysis: A case study of Lake Urmia Basin, Iran》(Hosein Javadzadeh,等,2020)一文以伊朗烏爾米亞湖盆地為個案,利用交互關系分析法研究了湖和地下水位的相互作用。很明顯,此文并不是把交互關系視為一種相關分析方法來進行研究。

在國內,研究信息化教與學的文獻及成果不計其數,但研究信息化教-學情境下的交互關系的成果少之又少。在教育、教學領域,能夠檢索到的、有限的研究交互關系的研究成果主要表現為三類:第一類是以個案研究的方式來探討網絡教學中的交互行為,如《基于社會網絡分析的網絡同步課堂中的交互行為研究——以<有道英語六級>為例》(張倩,2018)、《交互式教學模式下的對外漢語中級口語課教學設計》(王凱欣,2019)等。對于這一類研究,由于它們均是使用具體的某一門課程作為個案來進一步討論網絡教學中的交互行為,其研究成果本身就具備個案的特殊性而不具備普適性。第二類是基于遠程教育的視角集中研究在線學習的師生交互關系,如《在線學習交互關系網絡中主導節點影響力研究》(汪兵,2018),這類研究將交互關系限定在師生之間來進行。對于這類研究,其缺陷顯而易見:在線學習的交互關系不僅僅存在于教師和學習者之間,對此,遠程教育大師Moore M在《Three Types of Interaction》中就證明了這一點。如果將以師生交互關系推演出來的在線學習交互關系理論模型用于研究在線學習的其他交互關系。對此,其說服力與適用性仍有待考證。第三類主要集中在基于網絡學習空間中學習者交互行為研究,如《網絡學習空間中的學生交互網絡結構研究》(阮玉嬌,2017)、《網絡學習空間中協作問題解決學習的交互機制研究》[1]等。這類研究的共同點是將“交互關系”限定在“人-人”交互之間來進行,也就是說,他們研究的交互關系均是有機生命體之間的交互,它并未含括或它忽視了有機生命體與非生命體之間的交互,因此交互關系范疇的探討并不全面。還有一類較為特殊的研究是:它側重于用信息交互關系來解釋網絡教學模式,如《基于信息交互的網絡教學模式探究》(高薄,尚婷,2011)一文等,對于這類研究,由于其探討焦點與此文的不同,因此此類研究成果不在考察的范圍之列。

綜上所述,在現有的文獻中,還沒有立足于場域理論的分析視角來研究信息化教-學情景中的交互關系的研究成果。

除此之外,場域理論不光是一種理論范式,它還是一套系統的研究方法,對此,有些學者把它稱為“元理論”,即它是一門可以用來解釋其他學科理論的理論。從國內外學者對它的應用研究表明,“場域”的概念對信息化教-學情景同樣適用。學者王懷武更是以場域理論為視角,將現代遠程教育視為一個場域,以此對遠程教育空間的行為主體和對應的制品進行了分析[2]。場域理論作為一種研究方法,開始被引入到遠程教育領域的當中來,至此,場域理論為研究開放教育實踐提供了一個新的研究框架。

因此,此文運用場域理論的分析框架來剖析信息化教-學情景下的交互關系,旨在對信息化教與學的過程進行及早干預,提升教學質量。

二、信息化教-學場域模型構建

對“場”的研究,最早要追溯到19世紀的法拉第

(Michael Faraday),他用“力線”實驗的研究成果第一次在物理學上提出了“場”的概念。他認為,電荷或磁極周圍的空間都布滿了向各個方向散發出去的力線(Michael Faraday,1846),這些“力線”就是“場”,他把布滿磁力線的空間稱作“磁場”。而《現代漢語詞典》對“場”的用法解釋中,是指物質存在的一種基本形態,具有能量、動量和質量②,如電場、磁場等。這一釋義,正是對法拉第探討的“場”的原初表達。此文研究的“場”的概念對應“詞典”中第二類的解釋及用法。正因為有了法拉第在物理學領域對場域的拋磚引玉,才有了后續著名心理學家們在心理學領域對場域的研究和發展。

上個世紀三四十年代,考夫卡(Kurt Koffka)在創立自己的“格式塔心理學”時就提出了自己獨特的場域理論范式。在他的理論中,他把世界認為是一個“心物場”,“心”即指行動者知覺世界的觀念,被稱之為心理場(Psychological Field);“物”即被感知到的現實,被稱之為物理場(Physical Field)。在考夫卡那里,行為就是一種“場”,它包括環境和自我,二者不可分離(Kurt Koffka,1935)。其中環境被劃分為地理環境和行為環境。根據考夫卡的定義,前者是指現實存在的環境,后者是指意向中(意識感知)的環境。勒溫(Kurt Lewin)則繼承和發展了考夫卡的場域理論,提出了場動力理論——他用一個數學公式形象地表達了“場”,即B=f(P*E)。他認為,行為是個體與該個體所處環境之間的函數關系。他把這些關系等影響因素視為一種“格式塔”(某一實體及其所具有的各類特性),認為“生活空間”對社會行為起決定作用,而生活空間則是“決定個體在某一時間里行為的全部事件的總和(Kurt Lewin,1936)”。在勒溫看來,“全部事件”的總和存在于“地理環境”和“心理環境”之中,前者指客觀的物質世界,后者指對行為產生影響的非物質世界的認知、觀念等。從勒溫場域理論的主要觀點來看,勒溫傳承和發揚了考夫卡“格式塔”心理學原理,他提出的“地理環境”和“心理環境”的劃分本質上與考夫卡的“心理場”和“物理場”的劃分是異曲同工的。

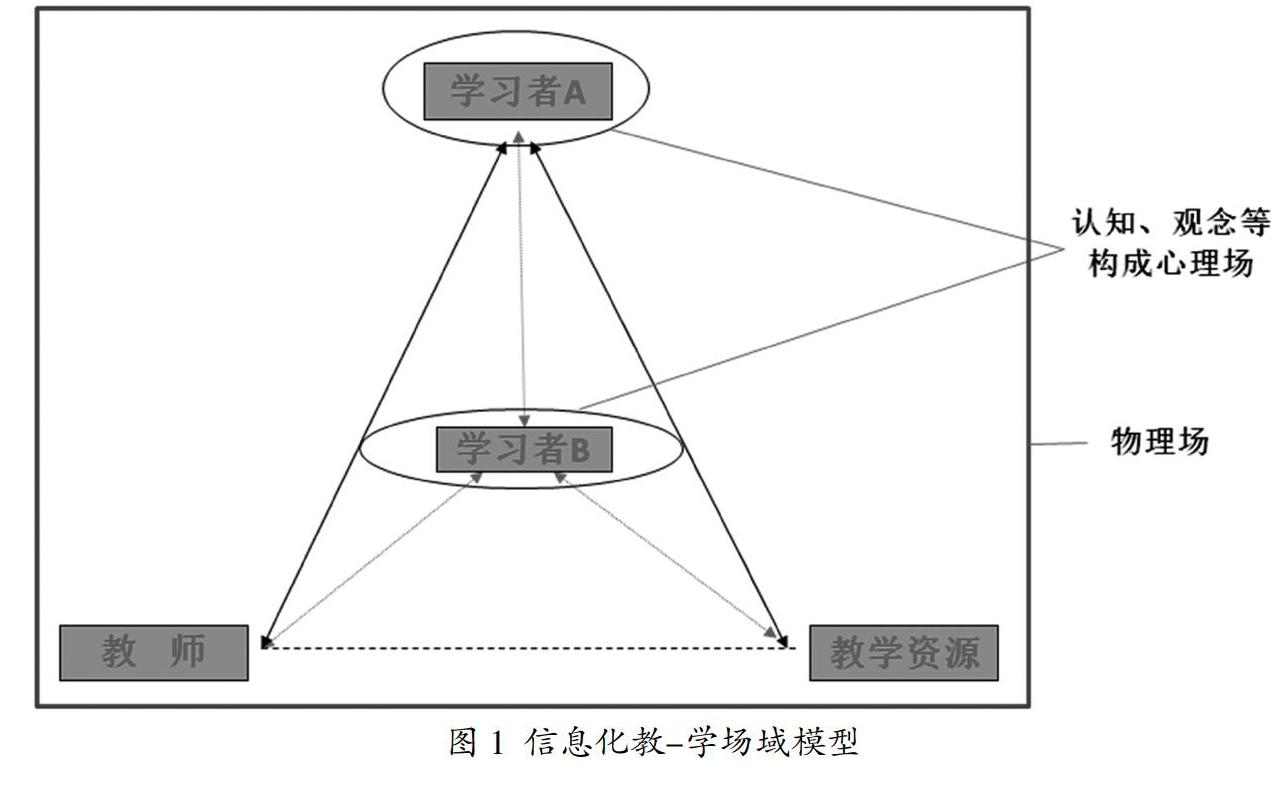

綜合上述觀點,此文研究的“場域”釋義為基于一定情景中的各方關系的總和。需要進一步澄清的是:此情景是動態變化著的情景,如同英語時態上的“現在正在進行時”;此情景中的各方關系是博弈關系;此情景是相對獨立卻又不封閉的存在狀態,無法明確地、清晰地劃分“此情景”與“彼情景”之間的邊界。進而,我們把憑借特定的信息化教育技術手段來實現教-學目標過程中的各方交互關系的總和稱之為信息化教-學場域。沿用遠程教育大師Moore·M的觀點,我們認為信息化教-學場域中的各方交互關系就是學習者與學習資源交互、師生交互以及生生交互[6]這三方交互關系,在這些交互關系中,即包括有機生命體之間的交互,也包括有機生命體與非有機生命體之間的交互。按照考夫卡的場域理論,行為產生于行為的環境,受行為環境的調節,那么在信息化教-學場域中,以學習者為中心,學習者的學習行為存在于學習行為的環境中,這個環境即構成了一個“心物場”,學習者的學習行為就受這個“心物場”影響。基于此,此文構建信息化教-學場域的“心物場”模型如圖1所示。

從宏觀層面上看,圖1中,以學習者為中心的不同學習者的認知、觀念、知覺等構成了信息化教-學場域的心理場,它對應“自我”部分;不同的學習者、教師、學習資源和客觀存在的信息化環境,如信息化網絡、教育技術等,構成了物理場,也就是說,物理場中的構成要素不光是三方關系主體,還有信息化環境等要素。在這個“物理場”中,不同的學習者、教師、學習資源和固有的網絡、教育技術等本身是客觀存在的,他們既定的、客觀存在的各方位置關系構成了物理場中的“地理環境”;由學習者的知覺出發,其感知到的不一定是這個“地理環境”,這種被學習者感知的意向世界則被稱為學習者的行為環境。由于心理場的張力對物理場產生影響,這就意味著信息化教-學場域中,真實存在的地理環境和學習者感知的行為環境二者之間并不一定是一一對應的。

在圖1中,我們用“………”表示“聯結”關系但并不代表“交互”。在信息化教-學場域中,教師主要充當的是教育活動的設計者、組織者、實施者,學習行為偏差的矯正者和學習支持服務的提供者的角色,因此,他與教學資源之間沒有實質性的交互關系,但學習資源的呈現依賴于教師來完成,教師與學習資源之間是設計者和物質承擔者之間的關系,在圖1中,我們用虛線來聯結。我們用“←→”表示交互關系。在信息化教-學場域中,“教”和“學”是空間分離的,學習者完成的瀏覽動作、觀看可視化資源等動作,都是直接與教學資源發生交互關系的過程;教師為學習者提供學習支持服務是學習者與教師之間發生師生交互關系過程;而多個學習者之間基于課程論壇、小組討論、協同編輯等資源模塊發生的信息交換過程就是“生生交互”,如圖1中的雙向箭頭所示,這三方關系的發生過程沒有前后順序可言,它們同時并存,甚至交錯發生,從而構成了立體的、復雜的三維空間模型。

圖1中,物理場與心理場仿佛處于兩個不同的區域、不同的空間——其實不然,在物理場中,三方交互關系切實發生了,但其發生過程要受心理場的調解,這就意味著:物理場中各種交互主體的原貌不一定會被原原本本的反映出來;與此同時,心理場的調解作用也不可能跳出原物理場的范圍,物理場中各方交互的位置關系原貌要制約心理場的調解作用。這同時也說明,在信息化教-學場域中,心理場和物理場也是同時并存,相互交互的。

三、心理場的動力機制影響信息化教-學場域中的

交互

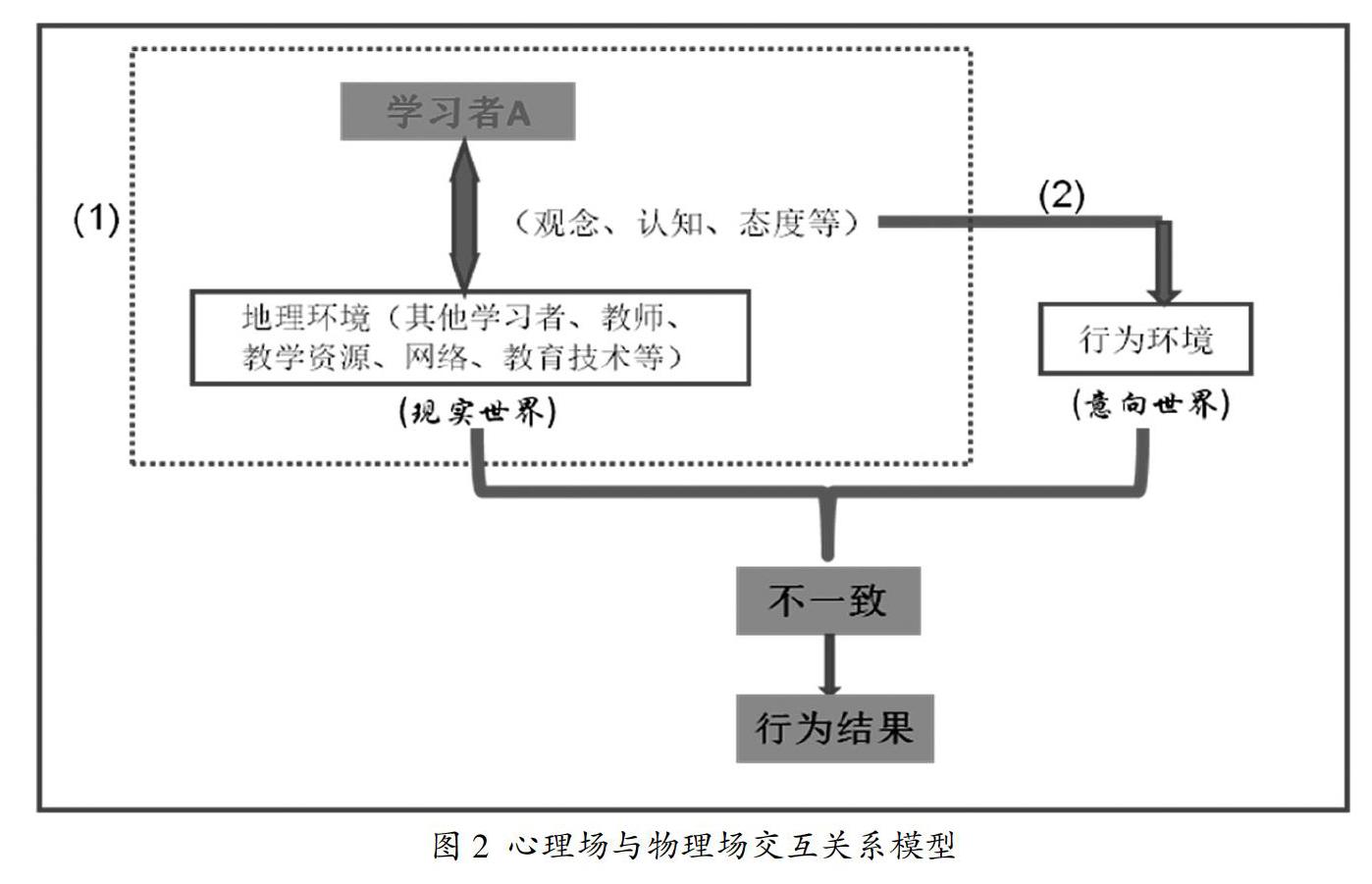

基于前述信息化教-學場域的構建模型,我們推斷:心理場與物理場發揮作用的過程實際上就是伴隨其他交互行為發生的過程。考夫卡的場域理論告訴我們,行為環境在受地理環境調節的同時,以自我為核心的心理場也依然在運作著(Kurt Koffka,1935)。心理場的運行并不以物理場的存在為前提,也并不會以物理場的意志為轉移,不管交互行為何時發生,也不管各方交互關系如何發生,心理場都同樣存在、同樣起作用。據此,我們在前述模式基礎之上,從微觀層面,構建心理場和物理場交互關系模型。如圖2所示,虛線方框框選的內容對應序號(1),它對應了信息化教-學場域模型(圖1)中的物理場;序號(2)標明的線性關聯對應信息化教-學場域模型中的心理場。圖2表明:(1)與(2)是同時并存的,二者沒有先后順序之分。

從微觀層面上看,圖2中的(1)對應的交互關系中,以學習者為中心的師生交互、生生交互和學生與學習資源的交互發生了。這些交互通過學習過程“痕跡”來體現,這些痕跡就是學習過程數據。它反映的是“心理場”與“物理場”之間發生關系的狀態,如二者關系發生的頻次、二者關系發生維持時間的長短等。但是,由于交互關系的發生帶入了學習者自身對客觀物質世界的判斷、帶入了學習者固有知識結構對現實世界認知的影響,導致最終交互關系發生的結果成為其意向中的行為環境,如圖2中的(2)對應的心理場,這就使得行為環境不能100%還原地理環境。

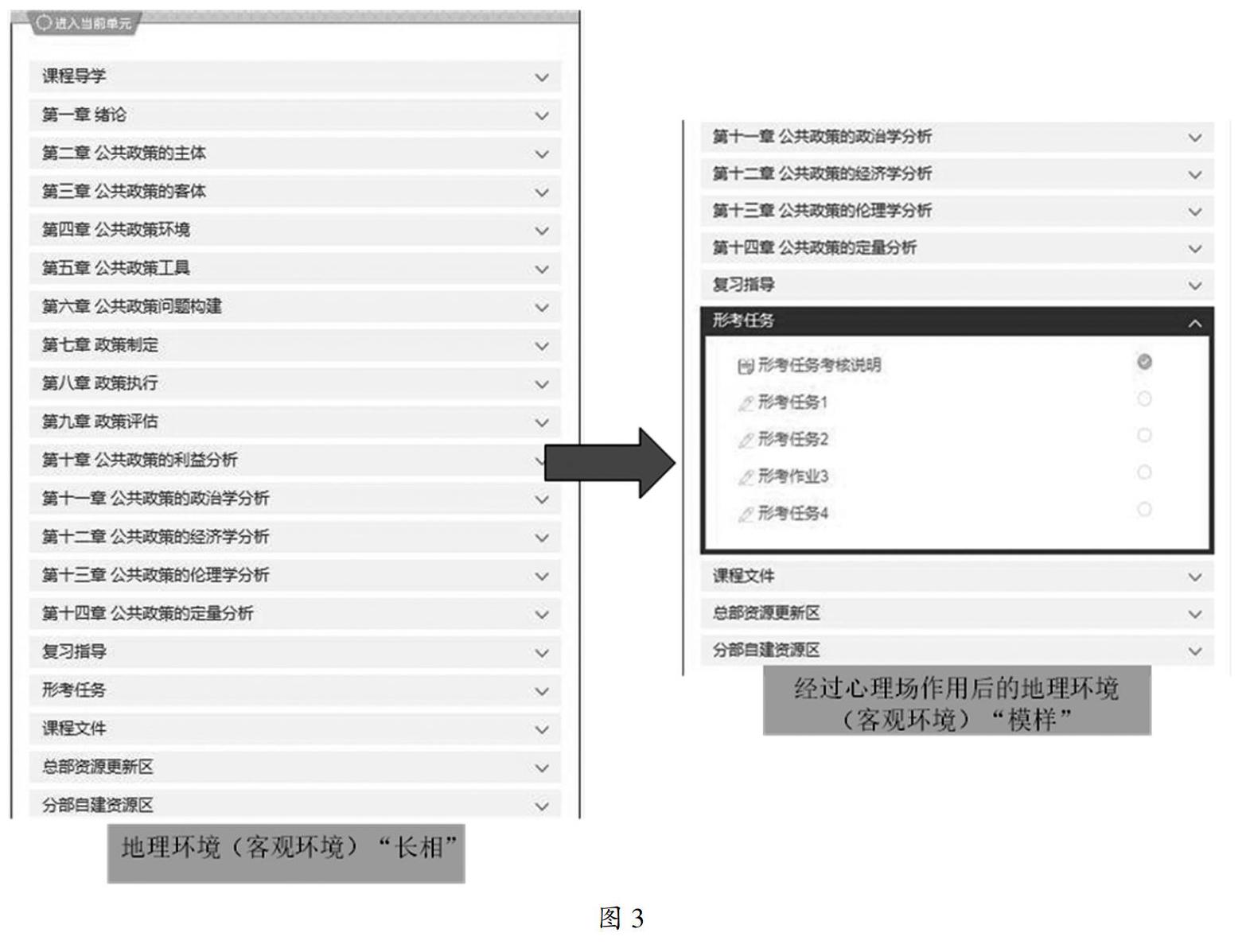

這種行為環境與地理環境失真的根本原因在于心理場的張力會對物理場產生重要影響。對此,我們舉一個與我們的工作息息相關的例子。國家開放大學的某一門具體課程平臺如圖3所示,但是經過學習者心理場的作用后,學習者“關注到”的課程平臺的模樣發生了微妙變化。

從圖3看出,個體學習者在學習在線資源的取舍上是有明顯個體偏好的。對此,本文采取了個案和簡單隨機抽樣的方式,抽樣了國家開放大學全國系統內MOODEL平臺任意8門課程的“課程論壇”發帖量和“形考任務一”完成數據,詳見表1。

如表1所示,根據簡單隨機抽樣的結果顯示,成人學習者對形考任務的關注遠遠高于課程論壇的運用,這說明學習者對訪問資源模塊的選擇性上具有明顯的個人偏好,他們更傾向于選擇那些帶有達標性考核的資源模塊發起并完成學習動作。對此,《Moodle平臺數據挖掘研究——以一門在線培訓課程學習過程分析為例》[7]的研究成果也充分證明了這一點。

通過上述論證,我們認為,心理場對物理場產生的張力主要體現在以下幾個方面:一是,心理場發揮作用的過程帶有個體明顯的主觀偏好和自我選擇,心理場對物理場的交互具有強烈的主觀能動性,學習者原有的知識結構水平、認知水平、學習態度等都影響其個體對客觀物質世界的認識,從而使得其選擇適合自己“口味”的在線學習資源、教師主體及其他學習主體,并與其發生交互;二是,心理場發揮作用的過程帶有主觀意識上的自動“過濾”,凡是被認為對學習行為“無關痛癢”的其他交互關系對象,學習主體都會在發起學習行動的過程中將其自動“屏蔽”掉,選擇性“看不見”;三是,心理場發揮作用的過程帶有學習者自我甄別、自我篩選的主體意識,不是所有在線資源的存在都會被學習者“發現”。正因為如此,在信息化教-學場域中,以學習者為中心的行為環境不一定會與地理環境一一對應。

四、信息化教-學場域下交互關系的內涵

通過上述討論,我們認為,信息化教-學場域中的交互關系的內涵應含括以下幾點:

第一,“自我”“行為環境”“地理環境”同時并存,互相交織在一起。信息化教-學場域中,物理場的過程數據能夠真實地記錄學習者曾經發生過的行為動作,這些動作向我們證明:“心理場”與“環境場”之間的交互不但真實存在,而且也切實發生了。這些交互關系發生的過程就是“自我-行為環境-地理環境-自我-……”不斷循環往復、發展變化的動力交互過程,在這個交互過程中,并不意味著由心理場的動力作用感知到的意向世界(行為環境)先發生而學習者主體與地理環境的交互后發生,反之亦然。即它們之間并沒有先后順序之分,它們僅僅是信息化教-學場域“全部事件的總和”,缺一不可。

第二,網絡和教育技術是支撐信息化教-學場域的核心,它意味著:在這個“心物場”中發生的各方交互關系的本質是“人-機”交互的。在信息化教-學場域的“心物場”模型(圖1)中,我們無法將網絡(Internet)和教育技術準確地展示和表達出來,這并不表明它們不存在,相反,它們仿佛觸摸不到但卻又是客觀存在的,這是信息化教-學場域堪稱“信息化”的存在邏輯。信息化教-學場域中所有的交互關系實際上都是憑借網絡和教育技術而發生。所以,這種看上去“人-人”交互的關系本質上卻依舊是“人-機”交互的[8]。信息化教-學場域中的交互關系實際上是“模擬”了一個與“現實”(真實)教-學場域相似的、虛擬的一個數字技術教-學關系發生的場景,我們把它稱為“擬境場域”,它與現實的、真實的教-學場域相比還是有很大差異的,所以二者的學習行為方式也不一樣,學習的效果也具有顯著區別。

第三,交互關系并不是隨時都可以發生。在“自我-行為環境-地理環境-自我-……”過程中,我們最容易看到的是站在“前臺”的學習主體、學習客體(在線學習資源)、教師和其他學習者,卻最容易忽視站在“背后”的網絡環境和客觀存在且被運用的教育技術。網絡(Internet)的真實存在與否、網絡是否能正常運行等限制了交互關系發生的可能性。因此,在網絡無覆蓋的情況下,交互關系無法發生。

最后,“心理場”與“物理場”之間的動力交互過程無法替代現實的、真實的、“觸手可及”的人-人交互。信息化教-學場域中,基于網絡和教育技術的貢獻,學習行為依照固有的學習路徑發生,教學組織者、實施者和技術行為設計者沒有就其中虛擬的動作路徑做出任何改變和創新,他們也沒有針對每位學習者的個體差異提供最適合的個性化學習路徑[9];同時,我們也已經意識到:凡是涉及到量化考核指標的、達標性的交互行為更容易發生,因此,這樣的學習行為結果指向性過于明顯,學生以功利的態度來替代自主學習的可能性更大。當學習者在熟知教育技術的規定動作時,學習成為一件和容易被“應付”的事,學習的效果大打折扣。“心理場”與“物理場”之間動力交互過程中,由于缺少現實的、真實的、“觸手可及”的人-人交互,因此,教學臨場感容易缺失,從而造成學習者的孤獨與無助[10]。所以,我們依然需要真實的、現實的“人-人”交互教-學場域來補充“人-機”交互教-學場域。

五、結束語

開放教育環境下,“人-機”交互的、模擬的、虛擬的教-學場域實際上制約了學習交互。單一地使用信息化教-學手段已經無法滿足學習者的交互行為需求,教學的質量也與現實、真實的教-學場域之間存在顯著差異。對此,如果改進的目標僅僅是限定在提升信息化教與學的質量水平、實現教學效果的話,那么可以在學習者參與交互的積極性、教師參與引導機制的設計與引入、數據驅動的交互監測與評估體系的構建等方面下功夫,這樣,有助于在信息化教-學場域中及時采取干預措施,有效地調控交互過程,從而促進學習效果的顯著提升。

但如果我們將改進的目標范疇擴大到“泛在學習”框架下,那么我們認為有必要對信息化的教-學場域加以完善、改進和補充,讓學習過程中的各種交互行為卓有成效,讓教學質量得到業界的普遍認同,這需要擦亮開放教育的牌子,重塑開放教育的品牌價值,其具體做法可以參考:提供更加豐富的、多樣化的教-學場域形態供學習者選擇,以補充和完善開放教育的教學形態,讓交互行為卓有成效。對此,我們認為,當前的開放教育環境已經具備了創設多樣化教-學場域的充分、必要條件:首先,開放教育系統的支撐可以為學習者打造跨區域資源整合和文化交流,為營造開放教育文化場域建立提供充分條件;其次,各地社區大學具體工作的推進為學習者終身學習理念的推廣與普及奠定了輿論與實踐的基礎;再次,實訓基地的建設、戶外游學等教-學場域形態為體驗式教學提供了必要條件;另外,自適應學習技術[11]的引入與應用為學習行為的主動發生創造了條件,這為學習效果的改進提供了大膽嘗試;最后,服務于地方經濟興起的一些新興專業的籌備與建立,為探索新型的教-學場域形態提供了依據和啟發。

注釋:

①教育部.教育信息化“十三五”規劃[S].2016.

②社科院語言研究所詞典編輯室.現代漢語詞典[Z].北京:商務印書館,2015:147-149.

參考文獻:

[1]梁云真.網絡學習空間中協作問題解決學習的交互機制研究[D].武漢:華中師范大學,2017.

[2]王懷武.場域理論與遠程教育研究[J].電化教育研究,2006(10):52-54.

[3]趙喜臣.電磁學和電化學的奠基人法拉第[M].北京:中國社會出版社,2012:171.

[4][美]庫爾特·考夫卡.格式塔心理學原理[M].李維.北京:北京大學出版社,2018:347,445.

[5][德]庫爾特·勒溫.拓撲心理學原理[M].高覺敷.北京:商務印書館,2004:27-28.

[6]Michael G. Moore. Editorial: Three Types of Interaction[J]. Routledge,1989,3(2):1-7.

[7]魏順平.Moodle平臺數據挖掘研究——以一門在線培訓課

程學習過程分析為例[J].中國遠程教育,2011(1):24-30.

[8]吳梅,燕人銘.基于信息化的課堂教學改革研究——以開放教育下的全國試點課程為例[J].電腦知識與技術,2019,15(7):167-168+170.

[9]楊現民,王懷波,李冀紅.滯后序列分析法在學習行為分析中的應用[J].中國電化教育,2016(2):17-23+32.

[10]陳圓圓,劉盛峰,董克,等.基于數據挖掘的成人學習者在線學習行為與學習效果分析[J].安徽廣播電視大學學報,2019(1):38-42.

[11]崔向平,徐娟.自適應學習技術的應用、問題及趨勢——訪美國俄亥俄州立大學大衛·斯坦恩教授[J].開放教育研究,2019,25(5):4-10.