身份認同下滿族家庭滿語投資動機的代際變遷

馮 帆 湯琳琳

沈陽師范大學;西北民族大學

語言學習動機一直以來都是語言學界關注的焦點,但Norton(1995)認為其不能充分解釋學習者的認同與經歷,“投資”的概念更能體現出學習者和其身在其中變化的社會的關系,對特定語言的投資旨在獲得范圍更廣的象征性物質性資源,投資的視角拓展了動機的意涵。身份認同作為應用語言學研究的標尺,其與語言學習動機之間的關系也得到了廣泛關注(吳紅云,2014;宋學科,陳榮泉,2016)。而類似研究在對象的選擇上,個體學習者占絕大多數,以家庭,特別是以少數民族家庭為單位進行語言投資動機的代際變遷研究則屬空白;內容上主要在外語學習上著墨,極少關注民族語言,特別是處于極度瀕危狀態下的民族語言。基于此,本文選擇一個滿族家庭的四代成員為研究對象,從身份認同的視角關注其家庭對處于極度瀕危狀態下的滿語的投資/撤資的變遷。

一、研究設計

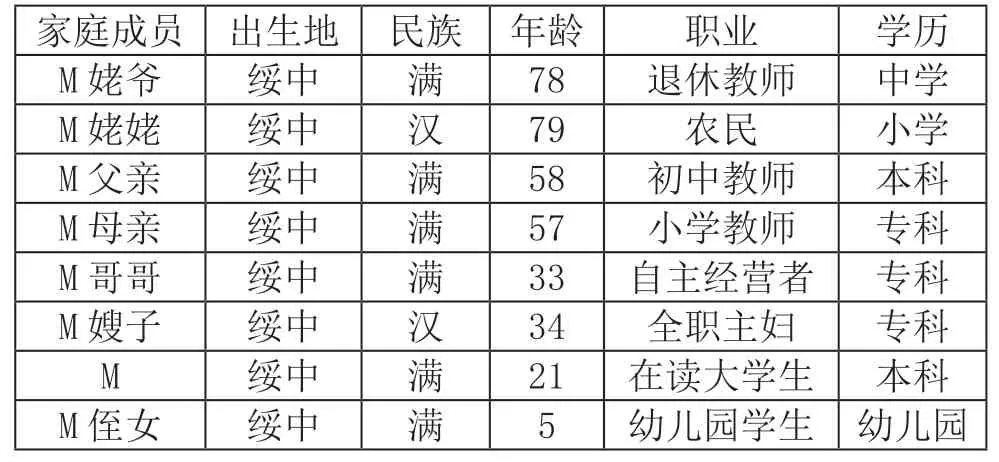

研究選取遼寧省葫蘆島市綏中縣的一個滿族家庭為對象,采用為期半年的對其成員(如圖)的回溯性報告、半結構訪談及田野筆記作為數據源,以身份認同為切入點,研究其對滿語投資/撤資動機的代際變遷。

?

二、研究發現

1.祖輩家庭。祖輩家庭中滿語并未完全消亡,但卻不是投資對象,反而成為了其主動撤資的對象。據M姥爺回憶,他小時候村里人都說東北話,爺爺奶奶即便都會使用一點兒滿語,但也僅僅局限于他們與同村會使用滿語的極少數的同輩人之間。加之當時人口跨域流動極少,語言使用有顯著的地域特征。

東北話是所有成員使用的唯一語言,而滿語則因其實際交流空間的萎縮而被撤資。M姥爺認為,東北話的使用是與東北人身份相匹配的;M姥姥認為農村人說東北話最便利。這種對滿語的撤資基于成員對自身“東北人”地域主導及以“農村人”階層導向的身份認同之上,同時,這種主動撤資也說明成員對“語言繼承者”身份認同的缺失。2.父輩及子輩家庭。在父輩及子輩家庭中,滿語已經完全消亡。據M父親回憶,小時候不但自己家,就連整個村也沒有會說滿語的人了。滿語作為語言資源在家庭中的缺失導致了“滿語繼承者”的身份認同喪失了給養;同時,家庭成員對自身 “東北人”的地域主導的身份認的進一步鞏固導致了父輩家庭中對滿語的“無意識”撤資。子輩家庭中滿語資源仍缺位,但與以地域為主導的“東北人”的認同得到內化的的同時,家庭中已出現了由跨層社會流動導致的成員對自身民族語言的“繼承者身份”的初步認同,即便在其家庭域下對滿語同樣撤資,但它是基于客觀語言教育資源匱乏的條件下所做出的“被動撤資”。這種“繼承者”認同的初步萌芽導致了隨后M在高校域下尋求滿語資源主動投資,也為孫輩家庭中對滿語投資提供了文化資本。

3.孫輩家庭。在孫輩家庭中滿語獲得了主動投資。成員都通過高等教育的途徑繼續了子輩開始的跨域跨層流動。這種流動為家庭成員帶來了全新身份認同,包括對滿語繼承者這一共同體成員的認同和對滿族知識分子這一想象的共同體的認同。M認為,滿語代表滿族文化,是了解本民族歷史文化的途徑,而她作為獲得了高等教育資源的滿族代表,有責任義務學習傳承它。此外,M認為滿語的極度瀕危讓她可以在升學、就業等競爭中獲得額外優勢,從而實現進一步的社會流動。基于對滿語繼承者及對滿族精英這一想象共同體的成員身份的認同,M在家庭域下利用自身的文化資本對其侄女進行滿語教學,并將其視為一種有意識的語言投資。

三、結論

本研究旨在以身份認同視角來洞察一個滿族家庭中對滿語實行投資或撤資的代際變遷。研究發現身份認同的代際變遷與家庭中對滿語投資或撤資的不同規劃密切相關。對滿語的投資或撤資也是對不同身份的投資或撤資。本文同時證實了身份認同是多維的、動態的,不斷經歷著協商和建構。