老年腦卒中病人希望水平及其影響因素

李晶晶,李玉霞

上海中醫藥大學護理學院,上海201203

腦卒中是由腦部血液循環障礙導致局部神經組織損傷而引發神經功能障礙的一種疾病,現已成為全球獲得性殘疾的首要原因[1],是全球60歲以上人群死亡的第二大原因,是我國疾病死亡的主要原因[2],給病人和社會帶來沉重的負擔。雖然醫學的進步降低了腦卒中的死亡率,但仍有70%以上的腦卒中病人遺留不同程度功能殘疾[3]。而老年腦卒中病人因機體免疫力下降、器官功能衰退,其后遺癥狀更明顯,康復進程更緩慢,嚴重影響病人的日常活動能力和社會參與情況[4],易使之產生緊張、焦慮、抑郁、悲觀等負性情緒[5],可進一步影響其康復預后和生活質量[4-5]。希望是腦卒中病人一種重要的應對策略和心理資源,能夠幫助病人積極適應和應對疾病,提高康復治療效果[6-7],使病人對未來生活有堅定的信念,鼓勵病人積極實現生活目標,從而提高病人的生活質量[8]。腦卒中病人希望水平的影響因素繁雜多變,如病人一般資料、身心健康狀況、疾病認知水平、應對方式、社會支持、自我效能等[8-10],老年腦卒中病人希望水平的影響因素尚不明確,故本研究旨在探討老年腦卒中病人的希望水平現狀和影響因素,以提高病人希望水平,促進其康復并改善其生活質量。

1 對象與方法

1.1 研究對象

采用便利抽樣法調查2019年5月—2019年8月上海市4所三級甲等醫院就診的老年腦卒中病人。納入標準:①符合中華醫學會編著的《2016版中國腦血管疾病診治指南與共識》中腦卒中的診斷標準[11],并經顱腦CT或核磁共振成像(MRI)確診;②年齡≥60歲;③經治療后意識清楚、病情穩定且處于恢復期;④能通過文字或語言交流,知情同意并愿意配合調查者。排除標準:①有精神疾患或伴有嚴重認知障礙者;②短暫性腦缺血發作者;③伴有嚴重的心、肝、肺、腎功能障礙及惡性腫瘤者;④盲、聾、失語者。

1.2 研究方法

1.2.1 調查工具

1.2.1.1 病人一般資料調查表

由研究者自行設計,內容包括年齡、性別、工作情況、婚姻狀況、醫保類型、疾病了解程度、腦卒中類型、生活自理情況、是否合并慢性病及疾病嚴重程度。

1.2.1.2 Herth希望量表(Herth Hope Index,HHI)

HHI由趙海平等[12]于2000年翻譯并引入國內,共12個條目,包含3個維度:對現實與未來的積極態度(temporality and future,T),采取積極行動(positive readiness and expectancy,P),與他人保持親密關系(interconnectedness,I)。每個條目采用Likert 4級計分法,“非常反對”~“非常同意”分別計1~4分,其中條目3、條目6采用反向計分,總分12~48分,其中12~23分為低水平,24~35分為中水平,36~48分為高水平。該量表Cronbach′s α系數為0.85,重測信度為0.86,結構效度為0.85[13]。

1.2.1.3 慢性病自我效能量表(Self-efficacy for Chronic Disease 6-Item Scale,SECD-6)

由Lorig等[14]設計,包括癥狀管理自我效能和疾病共性管理自我效能2個維度,共6個條目。每個條目均采用1~10級評分法,1級表示“完全沒信心”,10級表示“完全有信心”,條目均分反映自我效能水平,得分越高說明自我效能越高。該量表Cronbach′s α系數為0.87,重測信度為0.91。

1.2.1.4 醫學應對方式問卷(Medical Coping Modes Questionnaire,MCMQ)

由Feifel等編制,經沈曉紅等[15]漢化,包括面對、回避、屈服3個維度,共20個條目,各維度重測信度分別為0.64,0.85,0.67,Cronbach′s α系數分別為0.69,0.60,0.76。每個條目均采用Likert 4級計分法,以各維度的條目均分作為標準化得分,某種應對策略標準化得分越高表明個體越傾向于采用該種應對方式。

1.2.1.5 領悟社會支持量表(Perceived Social Support Scale,PSSS)

由Zimit等編制[16],后經姜乾金[17]漢化修訂形成中文版,主要用于測量個體自我領悟多層面社會支持的工具,共12個條目,包括家庭支持和家庭外支持(朋友、親戚、領導、同事)2個維度,量表Cronbach′s α系數為0.840[18]。每個條目均采用Likert 7級評分法,總分為所有條目得分之和,總分12~36分為低支持狀態,37~60分為中等支持狀態,61~84分為高支持狀態。

1.2.1.6 改良Rankin量表(Modified Rankin Scale,mRS)

由Warlow在Rankin量表的基礎上進行修改,主要用于測量病人的獨立生活能力和卒中后各功能恢復情況,共有6級,等級越高卒中后殘疾越嚴重[19]。

1.2.2 調查方法

調查時由研究者使用統一的指導語向被調查者解釋調查的目的和意義,獲得同意后向其解釋問卷填寫的方法和注意事項,能獨立完成者自行填寫;不能獨立完成者在研究者不加任何暗示地口述或解釋問卷內容后獨立做出選擇,再由研究者確認并記錄。問卷當場發放,當場回收并核查,若發現漏填或錯填,及時補充和修正,以確保問卷的完整和有效性。共發放問卷230份,有效回收224份,有效回收率為97.39%。

1.3 統計學方法

2 結果

2.1 老年腦卒中病人的一般資料

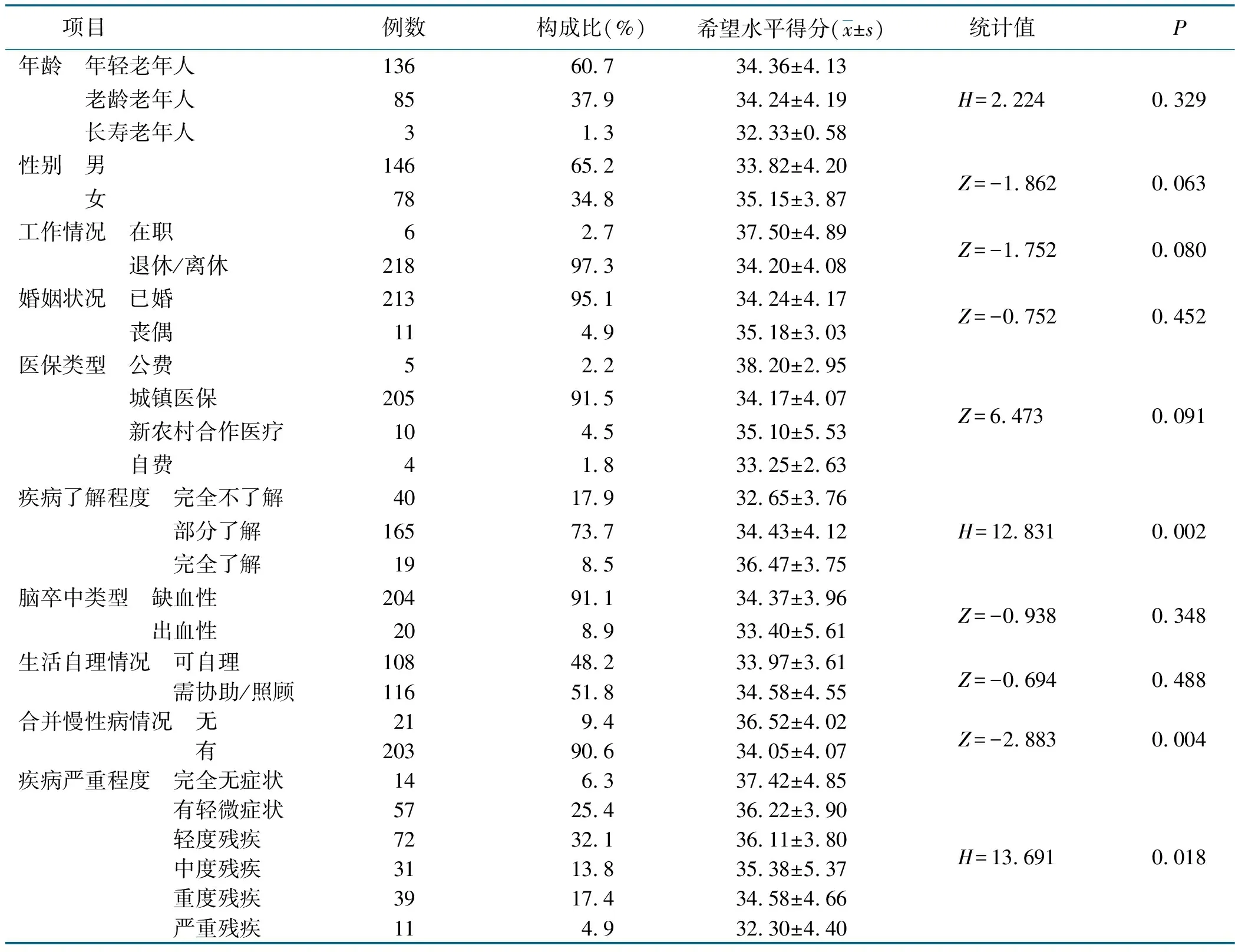

224例老年腦卒中病人年齡為60~92(69.29±8.71)歲,男性居多(65.2%),現基本為已婚(95.1%)、離休/退休(97.3%)狀態,91.5%有城鎮醫保,91.1%為缺血性腦卒中,51.8%病人生活需要協助/照顧,90.6%病人伴有慢性病,73.7%病人對疾病有部分了解,詳見表1。

2.2 老年腦卒中病人希望水平

老年腦卒中病人HHI得分為(34.29±4.12)分,其中25%為高等水平、74.1%為中等水平,總體處于中等及以上水平。各維度得分由低到高依次為:對現實與未來的積極態度 (10.53±1.58)分,與他人保持親密的關系 (11.74±1.68)分,采取積極的行動(12.02±1.62)分。

2.3 不同特征老年腦卒中病人希望水平的單因素分析(見表1)

表1 不用特征腦卒中病人希望水平比較(n=224)

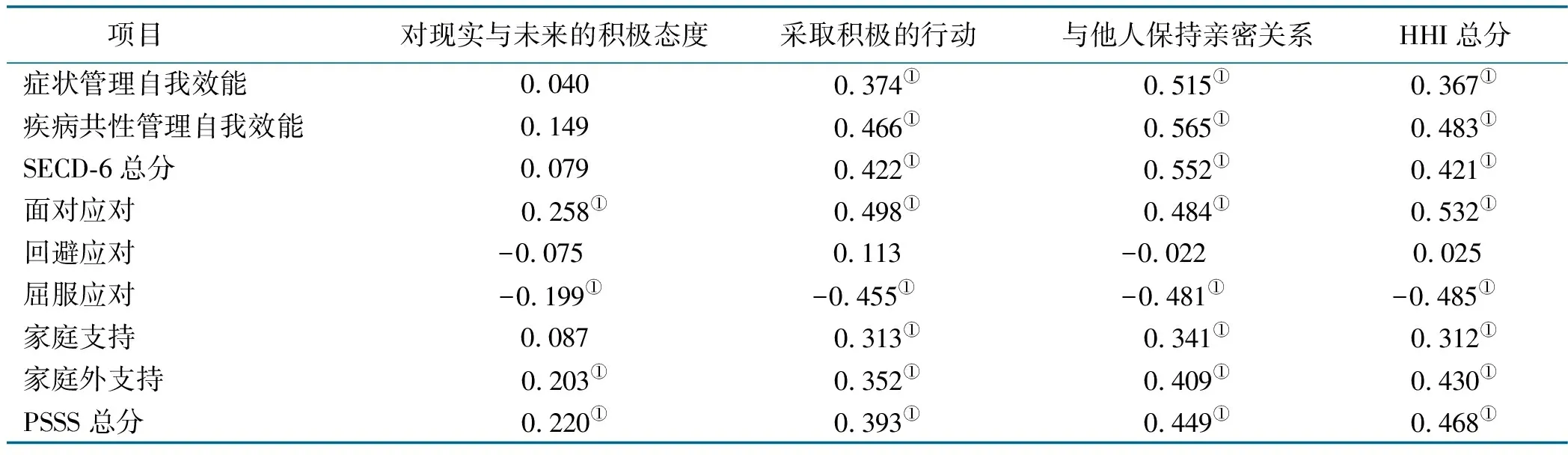

2.4 老年腦卒中病人希望水平與自我效能、醫學應對方式、領悟社會支持的相關性分析

老年腦卒中病人SECD-6得分為(7.21±1.78)分,處于中高等水平;MCMQ各維度標準化得分由高到低依次為:屈服(1.99±0.73)分、面對(1.92±0.57)分,回避(1.86±0.37)分;PSSS總分為(53.84±12.07)分,為中等支持狀態。病人希望水平與其自我效能、應對方式和領悟社會支持的相關性分析結果見表2。

表2 腦卒中病人希望水平與自我效能、應對方式、領悟社會支持的相關性(r值)

2.5 老年腦卒中病人希望水平的影響因素分析

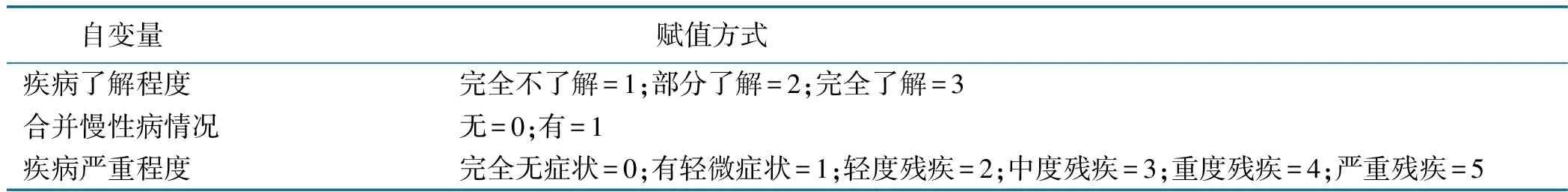

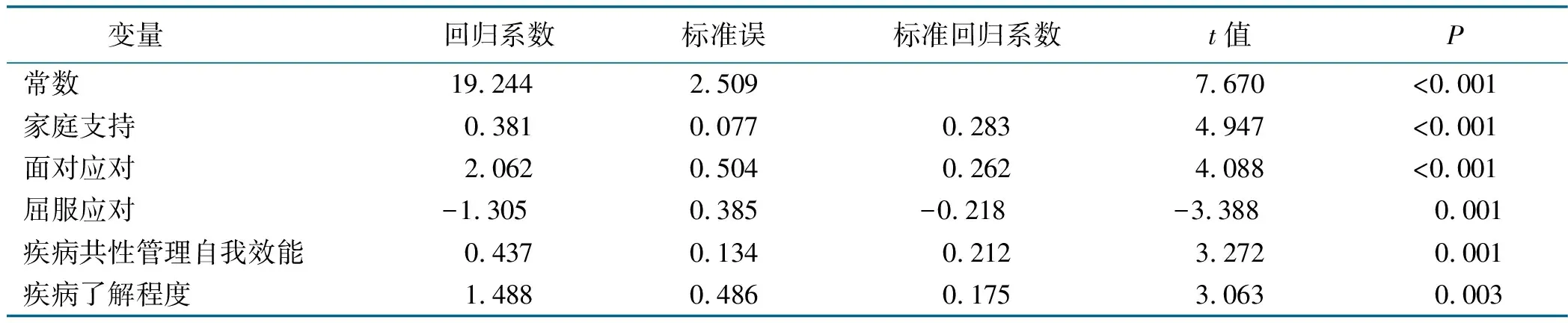

以HHI總分為因變量,以單因素分析中有統計學意義的變量疾病了解程度、合并慢性病情況和疾病嚴重程度3項,面對應對、屈服應對及慢性病自我效能和領悟社會支持的各維度得分和總分作為自變量,進行多元逐步回歸分析,進入水平α=0.05,剔除水平β=0.10,自變量賦值情況見表3。腦卒中病人希望水平的多元逐步回歸分析結果顯示:最終進入回歸方程的影響因素有5個,分別為面對應對、疾病了解程度、屈服應對、疾病共性管理自我效能和家庭支持,可解釋希望水平49.2%的變異量,見表4。

表3 自變量賦值情況

表4 腦卒中病人希望水平的多元逐步回歸分析

3 討論

3.1 老年腦卒中病人希望水平

希望是腦卒中病人自我激勵和自我維持的“生命力量”,可指導病人以積極樂觀的態度期待目標的實現[7,20],它不僅會影響病人適應腦卒中創傷的能力,還會對病人的長期康復策略產生重大影響[7]。本研究中老年腦卒中病人希望水平得分為(34.29±4.12)分,總體處于中等及以上水平,可見盡管腦卒中病程長且恢復慢,但絕大多數的老年腦卒中病人仍對康復抱有希望,與景穎穎等[8]的研究結果一致,與楊莘等[21]的研究結果稍有不同。分析原因可能是:本研究的研究對象是老年腦卒中病人,常合并慢性病或器官功能退行性病變,其后遺癥更明顯,康復進程更為緩慢,在一定程度上限制了病人的活動和自理能力,影響了其對生活及康復的信心[22],故絕大多數(74.1%)老年腦卒中病人處于中等希望水平。景穎穎等[8]的研究中82.85%為老年腦卒中病人年齡為(71.68±12.26)歲,故與本研究結論相一致;而楊莘等[21]的研究對象年齡為(58.43±12.88)歲,且生活均可自理,故其研究中的腦卒中病人希望水平相對較高。本研究單因素分析發現,不同疾病嚴重程度的腦卒中病人希望水平得分差異有統計學意義(P<0.05),亦證實了這一點。另外,本研究腦卒中病人希望水平的各維度得分中“對現實與未來的積極態度“得分最低,提示臨床護士可通過同伴支持、列舉成功案例等方法來幫助病人樹立自信心,鼓勵其以積極、樂觀的態度面對疾病,指導病人主動學習并采取積極行動來改善癥狀,恢復身體機能,使疾病獲得良好的控制和轉歸,從而改善其生活質量。

3.2 老年腦卒中病人希望水平的影響因素

3.2.1 社會支持

社會支持能有效緩沖病人的社會心理壓力,減輕其不良體驗,從而提高其希望水平。本研究發現:老年腦卒中病人領悟社會支持水平與希望水平呈正相關,與既往研究結果[8,21]一致,說明強有力的支持系統有利于病人維持和發展希望。此外,家庭支持維度進入了回歸方程,提示家庭支持是重中之重,家人的探訪、照顧和激勵有助于病人保持希望。分析原因可能為:老年人患腦卒中后更依賴于家人對其的照顧,良好的家庭支持能為病人提供優質的照顧并有利于病人正確認識疾病,可緩解老年病人對疾病治療及康復的擔憂,減輕其心理負擔[22],使之能夠更好地應對疾病,而成功的應對經歷會提高病人的希望水平,讓病人對疾病康復充滿信心,更樂于接受疾病的挑戰[8,23]。提示臨床護士要多關注老年病人的精神需求和心理健康,應加強對病人家屬的疾病指導,提高其協助病人管理疾病的能力,同時應鼓勵家屬多與病人溝通,給予病人情感上的支持,與病人共同回憶并發現生活中積極美好的事情,幫助其重拾對生活的信心和希望,從而有效應對疾病。

3.2.2 應對方式

應對方式是個體為緩解心理壓力而采取的行為策略。本研究發現,老年腦卒中病人希望水平與面對應對呈正相關,與屈服應對呈負相關,說明趨于采取面對應對的病人希望水平越高,趨于采取屈服應對的病人希望水平越低,與既往的研究結果[9]一致。分析原因可能是:采取面對應對的病人,能夠以積極的心態面對疾病,主動地交流病情、參與決策,有利于實現病人的目標,提升病人對康復和治療的信心[24],從而提高其希望水平;而采取屈服應對的病人,常感覺疾病無法控制和治愈而自暴自棄或聽天由命,故希望水平相對較低。有研究表明,只要腦卒中病人積極地面對未來,并生活在能夠應對疾病帶來的任何殘疾的期望之中,就可將康復的機會最大化[7],并且希望本身也是一種積極的應對資源[6],故臨床護士應鼓勵腦卒中病人采取積極的應對方式來維持和提升其希望水平;對于趨于采取屈服應對的病人,應注意分析原因并給予支持,使病人能夠轉變應對方式,積極面對疾病,參與康復。

3.2.3 自我效能

本研究結果顯示,老年腦卒中病人慢性病自我效能與其希望水平呈正相關,與王筱筱等[10]的研究結果一致。分析其原因可能為病人慢性病自我效能水平越高,說明其對控制疾病癥狀和解決疾病共性問題的信心越足,越能夠適應疾病帶來的生活改變,及時調整身心狀態,積極配合康復治療,改善身心健康狀況[10],從而有利于希望水平的提高;反之,病人容易產生自卑、逃避等消極情緒,對康復治療的態度消極[10],故其希望水平下降。有研究發現,自我效能水平高的個體在面對外界挑戰時,更易產生令人期待的結局[25]。此外,本研究中疾病共性管理自我效能進入了回歸方程,提示臨床護士在采取措施提高病人的自我效能水平時,要著重提高病人疾病共性管理的能力,因為老年腦卒中病人多合并有多種慢性病,加強病人對疾病的共性管理,有助于控制其他腦卒中相關的危險因素,更有助于疾病的康復和預后,能提高病人對治療的信心,從而提高其希望水平。

3.2.4 疾病了解程度

本研究發現,老年腦卒中病人對疾病的了解程度越高,則其希望水平越高,與既往研究結果[21]一致。分析原因可能為:①疾病知曉率的提高使病人對疾病本身及康復方案的認識更深入,疾病不確定感降低,病人能積極面對疾病,主動配合治療[26],促進功能康復,最大限度地降低殘疾率,從而提高病人的希望水平;②充分了解疾病的嚴重程度和預后能使病人在疾病的嚴重性和未來的可能性之間保持平衡,使病人保持真實的希望,從而有利于提高病人的希望水平[9]。因此,臨床護士應及時評估病人對疾病的了解程度,從而有針對性地對病人開展健康教育,使病人對疾病有一個全面、客觀的認識,并能夠積極主動地配合治療,以提高病人希望水平。

4 小結

絕大多數老年腦卒中病人對康復抱有希望,健康宣教可幫助病人有效管理疾病以維持和發展希望。社會支持(尤其是家庭支持)可使病人積極面對疾病和未來,將康復機會最大化來進一步提升希望水平,從而促進病人康復,改善病人生活質量。