試論《說文解字注》與《說文解字義證》“因形求義”思想的當代辭書學價值

劉偉

摘?要?文章以“因形求義”法為例,圍繞《說文解字注》《說文解字義證》對上古單音詞的本義考證做法,從漢字形體演變和“六書”理論兩個方面分別展開分析。結合《漢語大字典》的具體實例,提出“因形求義”思想對于當代大型歷時性語文辭書編纂具有多方面的重要價值。

關鍵詞?本義?因形求義?辭書學?價值

一、 引言

從文字學史來看,第一個對許慎《說文解字》(以下簡稱《說文》)進行研究的學者是李陽冰。(黃德寬,陳秉新2006)84此后,徐鍇(920—974)著成《說文解字系傳》,世稱“小徐本”。其兄徐鉉(917—992)校訂《說文》,世稱“大徐本”。兩人在《說文》研究上成績卓著,號稱“大小徐”。后代鉆研《說文》一書的學者可謂眾多,因而逐漸形成了一門專門的學問——“說文學”。至清代乾嘉年間,“說文學”達到了頂峰,“說文四大家”獨領風騷。其中,《說文解字注》(以下簡稱“段注”)和《說文解字義證》(以下簡稱《義證》)分別是段玉裁與桂馥的扛鼎之作,他們對于詞義的研究可以說是各有優長,其影響深遠。

段注和《義證》能否納入辭書行列呢?對此,王東海、王麗英(2013)27從我國辭書發展史角度提出傳統字典有兩大分野: 一是“說文”系辭書,發展成為專門性的釋形義的字典;二是“玉篇”系辭書,發展成為今天的普通語文辭書。我們認為,段注和《義證》是為許慎《說文》做的注或疏,屬于考證型的“說文學”著作,因此不同于以貯存漢字形體、標注讀音(直音或反切)、提供古今意義為主要目的的備查檢用型辭書(如《玉篇》《字匯》《康熙字典》等)。以今日之眼光,一般不宜將段注和《義證》納入辭書行列,但是其中圍繞本義“二度考證”“二度釋義”的方法對近現代以來的辭書編纂確實具有重要影響。但目前來看,從辭書學角度對段注和《義證》進行理論挖掘的學者較少。為了縮小研究范圍,我們從“因形求義”角度入手,對段、桂依據漢字原初形體考證上古單音詞本義[1]的方法和過程進行細致描寫,深入挖掘兩人“因形求義”思想,以期為辭書理論的深化與歷時性語文辭書的編纂提供可資參考的建議。

二、 段注、《義證》“因形求義”思想的表現

許慎在《說文解字·敘》中明確指出: “今敘篆文,合以古籀。”所謂“古籀”,指古文[2]和籀文。《說文》收錄了9353個小篆字頭,若古文、籀文的形體跟小篆不同,就將古文和籀文列于釋語之下,以供讀者參考。籀文是《史籀篇》里的文字,俗稱“大篆”。《說文》往往通過字形的分析來說解字的本義,因此是一部形義統一的字典。李運富(2007)指出: “漢字是用來記錄漢語的,個體漢字的原初構形都是以具體語詞的音義為根據的,因此漢字的‘形跟漢語的‘音義是基本統一的。”所以,通過個體漢字原初的形體可作為考證上古單音詞本義的重要方法,這就是“因形求義”法。對于“因形求義”的操作方法和最終目的,王寧先生(1996)45認為: “經過溯本與復形,找到本字與筆意,參考重復的形體,對字進行剖析,從而通過造意找出本義以統帥引申義。”所處乾嘉時期的段、桂兩人,由于受時代局限,他們運用“因形求義”法所依據的形體,以許慎所收小篆字形為主,以古文和籀文的字形為輔。自清末甲骨文發現以來,研治漢字學的現代學者則往往借助甲骨文、金文資料來追溯某個漢字的原初形體,探求其構形意圖,并驗之于文獻語言考證詞的本義,其確切性大大提高。

對于段、桂“因形求義”法的研究,我們主要從漢字形體演變過程和“六書”理論兩個方面考察。厘清漢字形體演變過程是先確定本字的個體原初字形,再考本義。而從造字的角度用“六書”理論分析字形,是據溯源得到的原初字形求本義,即從構形意圖角度推導出上古單音詞的本義。我們根據以上思路,將對段、桂在以上兩個方面的做法進行詳細描寫。

(一) 段注“因形求義”思想的表現

“因形求義”的首要任務是確立個體漢字的原初形體。段玉裁在“因形求義”方面所做的工作主要有以下幾點值得借鑒:

1. 從古文、籀文到小篆的字體演變關系辨析某個漢字的早期原初字形

關于“古文”“籀文”這兩個概念,許慎在《說文解字·敘》中指出:

“及宣王大史籀著大篆十五篇,與古文或異。”段注: “大史,官名。籀,人名也。省言之曰史籀……亦曰史籀篇,亦曰史篇……曰史篇者,以官名之,曰籀篇、籀文者,以人名之。”

從這段話中可以看出,許慎認為古文與籀文不同,而籀文是大史籀(即太史籀)所作。段玉裁指出: “大篆之名,上別乎古文,下別乎小篆而為言。”因此,段氏認為“古文”是區別獨立于“大篆”“小篆”的一種字體,并且認為大篆在時間上處于古文和小篆之間。段氏對于漢字形體演變規律的把握,幫助他追溯漢字的早期形體,這對于正確認識本義具有重要作用。例如:

瑁?《說文》: “瑁,諸侯執圭朝天子,天子執玉以冒之,似犁冠。《周禮》曰: ‘天子執瑁四寸。從玉、冒,冒亦聲。,古文省。”[3]

段注: “,古文,從冃。各本篆作,云古文從目,惟《玉篇》不誤。此蓋壁中顧命字。”

《說文》: “冃,小兒蠻夷頭衣也。從冂;二,其飾也。凡冃之屬皆從冃。”段氏在“冃”條下作注指出,“冃即今之帽字也”。甲骨文中“冃”作“”,于省吾認為是以羊角為飾物的帽子。(徐中舒1989)據此,可知段氏的判斷是對的。段氏推斷“瑁”的古文是,構形意圖因而更加合理,由此可推出本義。即古代帝王所執的玉器,用以覆于諸侯的圭上。

中?《說文》: “中,內也。從囗;丨,上下通。,古文中。,籀文中。”

段注: “,古文中。此字可疑,豈淺人誤以屈中之蟲入此歟?”

段注依據“中”的古文字形結構,對《說文》“中”的本義產生了懷疑。考察甲骨文“”,發現其上下有旌旗和飄帶,中間像豎立的旗桿;從囗,表示范圍,意為把旗幟豎立在一定的范圍中。湯可敬(2018)《〈說文解字〉譯注》認為,其本義是中旗,是氏族社會的徽幟,引申為左中右的中。但是,從傳世文獻來看,并沒有“中旗”的意義,因此《漢語大字典》(以下簡稱《大字典》)對于“中”的本義采取了審慎的態度,沒有將“旗幟”義作為本義。這個意義是否作為詞義,還是要找到傳世文獻證明或者出土文獻證明。

上?《說文》: “丄,高也。此古文上。指事也。凡丄之屬皆從丄。篆文丄”。

段注: “古文上作。故帝下、旁下、示下皆云從古文上,可以證古文本作,篆作丄。各本誤以丄為古文,則不得不改篆文之上為,而用上為部首,使下文從之字皆無所統。示次于之恉亦晦矣。今正丄為,為丄。觀者勿怪可也……丄篆文上,謂李斯小篆也。今各本篆作,后人所改”。

我們通過甲骨文和金文材料發現,“上”在甲文中寫作,金文中寫作。段氏雖然沒有見到甲骨文材料,通過掌握的漢字演變規律指出“上”字的字體發展應為: 由“”到“丄”的演變過程是符合實際情況的,因此可以推出“上”的本義就是“高處、上面”。

由上諸例可見,段氏對于“瑁”“上”字的古文字形的論證充分,對“中”的古文字形提出懷疑,通過古文字形考證“瑁”“上”的本義觀點確鑿。

2. 從“六書”理論角度研究所確立的原初漢字的構形理據,考證本義

段氏對于“六書”的看法深受其師戴震“四體二用說”[4]影響。他在給《說文解字·敘》作注時說:

“戴先生曰: ‘指事、象形、形聲、會意四者,字之體也;轉注、假借二者,字之用也。圣人復起,不易斯言。”

這充分說明他贊同戴震將“六書”分為兩大類: “指事、象形、形聲、會意”為一類,“轉注、假借”為一類。段氏理解的“轉注”就是“異字同義曰轉注”,因意義相同或相近而可以系聯起來的不同的字。“假借”是“異義同字曰假借”,即一個漢字因借用被賦予兩個或幾個不同的意義。段氏認為“轉注”和“假借”之間的區別在于“有轉注而百字可一義也,有假借可一字數義也。”對于“亦聲字”,段氏指出“凡言亦聲者,會意兼形聲也”。[5]這種觀點目前被大多數學者所接受。

“六書”之中,能夠利用字形分析詞義的往往是“象形”“指事”“會意”“形聲”四種造字法。古人造字時,根據語詞的音義構形,往往選取最能表示某一詞義的構件,但是許慎由于在《說文》中嚴格遵循形義統一的原則,導致在詞義的說解上,有時概括范圍過于狹窄。段氏在分析字形時,注意到了這種現象。例如:

瑱?《說文》: “,以玉充耳也。從玉,真聲。《詩》曰: ‘玉之瑱兮。,瑱或從耳。”

段注: “《詩》毛傳曰: ‘瑱,塞耳也。又曰: ‘充耳謂之瑱。天子玉瑱,諸侯以石。按: 瑱不皆以玉,許專云以玉者,為其字之從玉也。”

段氏在分析“瑱”的詞義時,他引用《毛傳》“天子玉瑱,諸侯以石”的說法,意在說明天子和諸侯等級不同,所以“瑱”的材質也會有所不同。他指出許慎解說“瑱”以玉充耳,是嚴格據形(從玉)索義的結果。現代大型語文辭書在釋義時基本沒有注明這種區別。如《漢語大字典》“瑱”(tiàn)釋義為: “古代冠冕的玉質飾件,系于冕,自兩側垂于耳旁,用來塞耳,故又名‘充耳。”[6]對此,當代學者揚之水(2000)387-388認為,“瑱”的材質并不限于玉石,還可以是獸之角牙。它最初具有裝飾意義,后來被賦予禮的特殊意義之后,充耳遂成為“塞聽”之象征。其后,汪少華(2008)從文獻和考古兩方面詳細考察后指出“《趙威后問齊使》中的“瑱”作“做耳飾的玉或石”講更恰當,但不可改為“用玉或石做的耳塞”。這對我們了解“瑱”的意義是有很大幫助的。

高?《說文》: “高,崇也。象臺觀高之形。從冂;囗,與倉舍同意。凡高之屬皆從高。”

段注: “倉舍皆從囗,像筑也。與屮皆象高。”

段氏對象形字“高”進行構形分析,指出“倉舍皆從囗,像筑也”指的是“高”跟“倉”“舍”兩個字都有“囗”這樣的構件,其構意功能是相同的,都是屋舍垣墻圍繞的意思。這樣,我們對“高”的造字理據就很清楚了,詞義也就明了了。

右?《說文·口部》: “右,手口相助也。從又,從口。”

段注: “又者,手也。手不足,以口助之,故曰助也。今人以左右為ナ又字,則又制佐佑為左右字。”

段氏指出“右”是會意字,并進而分析了“從又,從口”的理據。因“手不足,以口助之,故曰助也”。

夕?《說文》: “夕,莫也。從月半見。凡夕之屬皆從夕。”

段注: “莫者,日且冥也。日且冥而月且生矣。故字從月半見。旦者,日全見地上。莫者,日在草中。夕者,月半見。皆會意象形也。”

段氏對指事字“夕”的構形分析,指出了造字理據,由于日落草中,月亮將要升起稱之為夕,也就是傍晚之義。

通過以上分析,我們可以看到段氏對象形字、指事字、會意字和形聲字進行構形分析,進而達到考證本義的目的。

當然,段注使用“因形求義”法,有三點不足: 一是段氏不顧字形的客觀事實,盲目推崇許說,如“為”字、“我”字等,許氏字形說解錯了,也為許辯說。二是段氏對于字形的說解有時過分拘泥于小篆,而小篆在傳抄中也或有誤,據錯誤之形分析本義,自然得出錯的結果。三是段氏擅改《說文》,如“睹”字。

總而言之,段注因形說義的成就是主要的,尤其是敢于突破舊說的精神是值得學習的。

(二) 《義證》“因形求義”思想的表現

據我們考察,桂氏的“因形求義”思想主要表現在以下兩個方面:

1. 從漢字形體演變角度追溯某個漢字的早期原初形體

桂馥對漢字形體的演變有自己的認識,他認為“古文”包括“倉頡之體、孔子壁中書及周時六國文字”,他在給《說文解字·敘》作注時征引唐代書法理論家張懷瓘的著作《書斷》和西晉書法家衛恒的書法體制論著《四體書勢》,闡明他同意“倉頡之體”和“孔子壁中書”屬于古文,同時他又以馥案的形式補充道,“今所傳刀布文不合古籀者,皆列國之異形”。關于“篆書”,他贊同大篆始于古文,為說明此觀點,他引用張懷瓘《書斷》“大篆者,周宣王太史史籀所作也,或曰: 柱下史始變故,或同或異,謂之為篆”。例如:

《說文》: “(bì),惡米也。從米,北聲。《周書》有《誓》。”

《義證》: “本書: 秕,不成粟也。其字從比。……《周書》有《誓》者,《五經文字》: ‘粊,《周書》篇名,今文作費。《書序》: ‘魯侯伯禽宅曲阜,徐夷并興,東郊不開,作《費誓》。……蓋粊者古文費字也,科斗古文《尚書》用粊字,孔安國以隸古定之,故變為費字。以至《論語》‘為費宰、‘以費畔,《春秋》‘帥師圍費、‘季氏城費之類,皆變古文為隸之字也。……《說文》作,為北下米,與比下米一也。”

桂氏舉例證明了兩點: 一是“粊者古文費字”,由于“孔安國以隸古定之,故變為費字”(單純從形體上來說,“粊”演變為“費”,這一點不容易理解,有可能是不同字的歷史替換關系),讓我們了解了“費宰”“費畔”的來歷;二是根據“秕,不成粟也。其字從比”,從造字方法角度類推出“”“粊”是同一個字。[7]

上?《說文·丄部》: “丄,高也。此古文上。指事也。凡丄之屬皆從丄。篆文丄。”

《義證》: “本書: 天至高無上。此古文上者,小篆未變古文者也……帝旁皆從二,故以上為部首。本作‘,書家取勢壴其上畫,非古文本體也……篆文丄者,即小篆。本書敘云: 今敘篆文,合以古籀。又云: 三曰篆書,即小篆是也。《漢書·藝文志》謂之秦篆。本書又有秦刻石文。名稱雖異,實一體也。歙縣程君瑤田曰: ‘,指事,指其上下而已,篆文則岐其所指之畫,求六書之義于小篆,已如百孫之于鼻祖,知其名而不可得其貌矣。”

桂馥通過本書(指許慎《說文》)體例指出,帝、旁,從二,所以“丄”是小篆而非古文,古文應為“”,并說明這是書法家取勢的緣故。利用程瑤田的研究成果(兩個丶只是指其上下而已)來證實自己的認識,因此本義為“高處”“上面”是可信的。這同段氏的意見基本上是一致的。在甲骨文尚未發現的情況下,能得出這樣的結論實屬不易。

2. 從“六書”理論出發,獨創新見,采用多種陳述己意的方式分析構形意圖,考證本義

桂馥在給許慎《說文解字·敘》作注時,通過引用戴震在《答江慎修先生論小學書》中提出的“四體二用說”,說明他同意戴震的此種看法。例如:

止?《說文》: “止,下基也。象草木出有址,故以止為足。凡止之屬皆從止。”

《義證》: “象草木出有址者,本書無‘址字。本書: 之,出也。象草過屮,枝莖益大,有所之,一者,地也。馥謂: 止、之同意。故以止為足者,足亦人之下基也。本書: ‘正,古文……從一足,足亦止也。又跟,或從止。又企,舉踵也,古文從足。《字林》: ‘趾,足也。《士昏禮》: ‘北止。注云: ‘止,足也。《海內經》: ‘韓流豚止。注云: ‘止,足。《莊子·德充符》: ‘魯有兀者,無止。《漢書·郊祀志》: ‘獲白麟爰五止。顏注: ‘止,足也。”

桂氏首先采用“馥謂”式,提出“止、之同意”[按: 《說文》“止”(止)和“之”(之)的構意相同],指出“止”為人之足。然后,采用本書(指許慎《說文》)證本書的方式,指出本書“正”的古文是“”,“企”的古文為“”,二者皆從足,故足即止。最后,運用古文獻《字林》《士昏禮》注、《海內經》注、《漢書·郊祀志》注進一步證明象形字“止”有“足”的意義。

封?《說文》: “封,爵諸侯之土也。從之從土從寸,守其制度也。公侯,百里;伯,七十里;子男,五十里。”[8]

《義證》: “從之者。之,往也。《書》: ‘蔡仲之命,即往乃封。從寸,守其制度也者。徐鍇本作‘從土之寸,寸其制度也。”

桂氏從會意字的角度詳細分析許慎《說文》“封”字,點出“從之從土從寸”的構形理據。其中“之”是“到,往”的意思,“寸”代表“制度,規范”,“土”代表“土地”。這與徐鍇“各之其土也”的看法相同。《大字典》采納了許慎的字形分析意見。但對于“封”的本義,《大字典》認為《說文》所訓為引申義,本義應為“堆土植樹為界”。

此外,桂馥用“省形”“省聲”“亦聲”等“六書”中的理論分析構形意圖與用字問題。桂馥對于“亦聲字”的看法是比較獨特的。他在《義證·附說》中將亦聲字分為兩類: “諧聲字有曰亦聲者,其例有二: 一類是從部首得聲曰亦聲……一類是或解說所從偏旁之義而曰亦聲。非此二例而曰亦聲者,或后人加之。”[9]例如:

閽?《說文》: “閽,常以昏閉門隸也。從門從昏,昏亦聲。”《義證》: “昏亦聲者,當為昏聲。”

桂氏認為“閽”從屬“門”部,故不能稱為“昏亦聲”,應該為“從門從昏,昏聲。”通過造字分析可以印證“閽”的本義是“守門人”。

許慎《說文》對于亦聲字常用“從某某,某亦聲”的格式。它與一般形聲字“從某,某聲”的區別在于亦聲字的聲符突出了表意作用,因此聲符也承擔了表意的功能。因此,段氏將會意兼形聲字稱為“亦聲字”。許、段二人并沒有說“某亦聲”之“某”是被釋字所從屬的部首。桂氏的見解顯然是與許慎、段氏對于“亦聲字”的看法不同。

當然,桂氏說解也有不足之處。“目的先行”,即首先認定許書所講是對的,必須為它找出一些例證來。如果許慎講錯字形詞義了,桂氏則極力維護許說,導致一錯再錯。這和段氏所犯的某些錯誤如出一轍,這也提醒我們對于古人的某些說法不能盲目崇拜。

總體上看,段、桂由于所處時代尚未發現甲骨文等早期的文字,因此在運用“因形求義”法考證字義時難免出現疏漏之處,但是瑕不掩瑜。對于我們來說,應該更深入地挖掘其“因形求義”思想中的精華,以更好地服務于詞義考證和辭書編纂。

三、 段注、《義證》“因形求義”思想的當代辭書學價值

段、桂“因形求義”法的運用,我們認為其辭書學的價值主要體現在以下五個方面:

(一) “因形求義”思想所體現出的考證過程和操作方法對后世辭書考證詞的本義具有重要指導意義

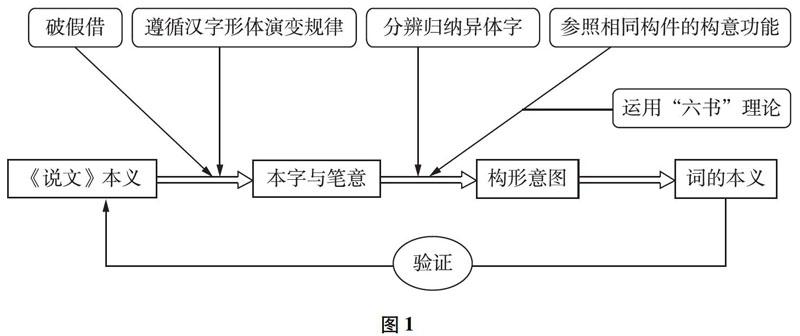

通過對段注、《義證》“因形求義”具體實踐的梳理,我們將其考證本義的大致過程和方法加以總結,如圖1所示:

一般情況下,段注、《義證》對于《說文》中收錄的某字的形體(小篆、古文和籀文)以及所記錄的本義進行說解和證明。首先段、桂若判定形與義不統一時,則先破除假借尋求本字,再根據漢字形體演變規律進行形體溯源,尋求本字的原初形體,最終確立本字與筆意,在此基礎之上,分辨與歸納異體字,或參照相同構件的構意功能,或利用象形、指事、會意、形聲造字法,分析具體漢字的構形意圖,進而推出詞(或語素)的本義。當然,在絕大部分情況下,段注、《義證》還借助文獻語言等加以證實或證偽。之后,再次驗證《說文》的說法是否可靠。

這種操作過程和方法對于我們考證上古漢語中單音詞的本義無疑具有重要的方法論意義。在形義類辭書的編纂過程中,許多現代辭書借鑒了這種做法,如于省吾(1979/2010)《甲骨文字釋林》、徐中舒主編(1989)《甲骨文字典》、谷衍奎(2008)《漢字源流字典》等對于文字的考釋基本上采用了因形求義的方法。

(二) 重視漢字形體之演變規律,對后世歷時性字典的編纂有重要影響

“五經無雙”的許叔重,嘗從賈逵學習古文經學,博通經籍,同時善采通人之說,將其所處時代所能見到的小篆、古文、籀文盡數收羅,所以《說文》一書具有貯存古文字形體的重要價值。更重要的是段注、《義證》對《說文》所收的小篆、古文和籀文絕大部分考證嚴密,因此對大型歷時性語文辭書來說,吸收段、桂關于《說文》古文字形體的稽考成果具有重要價值。

段、桂善于將漢字形體演變的認識與具體字形、本義的闡發緊密結合起來。其實不論是段玉裁還是桂馥,他們對于漢字形體的演變都很有自己的心得體會。段氏認為: “小篆既省改古文、大篆,隸書又是小篆之省”,“草書又為隸書之省,文字之變極矣”。桂馥引用《隋書·經籍志》“自倉頡訖漢初,書經五變,曰古文、大篆、小篆、隸書、草書”,說明他認同這一觀點。由于桂馥對篆書十分精通,又擅長八分,因而對漢字的形體演變的見解也很獨到。

趙振鐸(1990)指出: “小型字典可以不涉及字形結構和源流演變。……至于大型字典,解形部分應該占有重要地位。”歷時性字典《大字典》借鑒了這種做法,在其前言中提出: “在字形方面,于楷書單字條目下收列了能夠反映漢字形體演變關系的、有代表性的甲骨文、金文、小篆和隸書形體,并簡要說明其結構的演變。”例如《大字典》對“牛”字形體的演變,綜合運用了甲骨文、金文、鐘鼎文、侯馬盟書、楚簡等實體材料與《儀禮》古文獻材料,共達14個字體字形,這對于說明“牛”由甲骨文到隸書的演變,一目了然。

(三) 運用“六書”理論分析漢字的原初構形意圖,影響到后世辭書對于本義的分析

許慎《說文》是第一部運用“六書”理論全面分析字形字義的著作,作為許慎的追隨者——段玉裁和桂馥也是這一理論的實踐者。段、桂都認識到作為造字法的“象形”“指事”“會意”“形聲”與作為用字法的“轉注”“假借”是不同的,而且他們通過尋求本字的原始形體,參考相同構件的構意功能,分析說解本字形體的構形意圖,進而稽考上古漢語單音詞的本義。他們的具體實踐進一步促使文字學從實踐層面向經驗層面再向理論層面的兩級跨越。例如:

氣?《說文》: “,云氣也。象形。”段注: “氣氣古今字,自以氣為云氣字,乃又作餼為廩氣字矣。氣本云氣,引申為凡氣之稱。象云起之貌。”

《說文》: “氣,饋客之芻米也。”段注: “今字假氣為云氣字。”

《說文》: “,氣或從食。”段注: “按: 從食而氣為聲,蓋晚出俗字。在假氣為氣之后。”

段氏往往能夠通過破除假借字確立本字的原始形體。上例中,段氏認為“氣”的小篆形體“象云起之貌”,指出氣、氣為古今字,氣為氣的假借字,餼為氣的晚出俗字。先秦時“氣”表示“云氣”,“氣”表示“饋客之芻米”,但一般借“氣”表示“云氣”,所以為了表示“饋客之芻米”之義,又加“食”于“氣”旁,寫作“餼”字(晚出俗字)。通過悉心梳理發現,段氏從象形字的角度出發確立了“氣”的本字字形。

桂氏闡明“六書”理論并采用“本書式”“馥謂式”“馥案式”等多種方式結合實例進行深入分析。例如:

桼?《說文》: “,木汁,可以物,象形。桼如水滴而下也。凡桼之屬皆從桼。”

《義證》: “《隸續》云: 《說文》‘桼,象形,如水滴而下。賈山云‘桼涂其外是也。而‘漆枲絺紵‘椅桐梓漆之類,經傳已多借用,至今反以桼為古字,漆沮之漆,卻有省其水者。”

桂馥通過《說文》中的象形字“桼”構形意圖——“桼如水滴而下也”,意在說明“桼”本為“漆物的木汁”,通過引用他人觀點,指出“經傳已多借用‘漆”。在《說文》中,“漆”指河流,“出右扶風杜陵岐山,東入渭。一曰入洛”。說明后世“桼”已廢,而經傳多借表“河流”義的“漆”字用之。

段、桂據形考證本義的方法及其體現出的實證主義精神綿延至今惠及當代,作為大部頭的歷時性字典《大字典》吸收和借鑒了段、桂的諸多做法。《大字典》在凡例中交代: “并根據闡明形音義關系的需要,酌附字形說解。”例如《大字典》對“矢”字的字形說解:

《說文》: “矢,弓弩矢也。從入,象鏑栝羽之形。古者夷牟初作矢。”饒炯部首訂: “篆形上像鏑,中直象干,下象栝,旁出象羽。說解云‘從入者誤矣。”

(四) 重視分辨一字多形現象,對后世辭書字際關系的整理與研究具有重要影響

陸宗達、王寧(1983/2018)認為,“一字多形對‘以形索義是大有好處的。因為,不同的形體可以增加比較和參考的因素,使我們對這個形體所記錄的詞的本義得到多方面的了解”。在考證詞義時,段、桂對于貯存在典籍中的一字多形現象十分注意分辨。段氏認為: “古今無定時,周為古,則漢為今;漢為古,則晉、宋為今。隨時異用者,謂之古今字。”(“誼”字條注)桂馥非常重視異體字,對典籍中的一字多形的現象往往細致分析比較。據此,我們對段注、《義證》心部字進行了測查,段注有明確表述古今字關系的共18個,《義證》中明確說明正體字與異體字或俗體字關系的共24例(其中,兩者兼有共3個字)。如表1所示:

段、桂對一字多形的分辨研究,不僅對多方面考證本義具有重要意義,而且也為后世確立正字,提供了可供參考的標準。縱覽語文辭書中的發展完善期,像《玉篇》(梁顧野王)、《顏氏字樣》《匡謬正俗》(唐顏師古)、《干祿字書》(唐顏元孫)、《正字通》(明張自烈)、《康熙字典》(清張玉書、陳廷敬等)等帶有官方背景的傳統字書都有辨析正字、俗字、古字和異體字的做法,在當時實際上起到了規范語言文字的作用。這種兼收異體字、俗字的辭書傳統延續至今,被后世辭書所繼承和發揚。作為歷時性辭書——《大字典》也非常重視異體字的整理工作,其《異體字表說明》: “本表采用由主體字統領異體字的編排方法,將同一主體字統領的簡化字(限于1986年新版的《簡化字總表》所收的簡化字)、古今字、全同異體字(指音義全同而形體不同的字)和非全同異體字(音義部分相同的異體字),集中在該主體字下編為一組,共收約11900組異體字。”在凡例中《大字典》交代: “異體關系在異體字下根據不同情況分別用‘同某、‘后作某、‘也作某表示。”例如“”:

同“寤”。《說文·宀部》: “,寤也。從宀,吾聲。”段玉裁注: “寐覺而有言曰寤。之音義皆同也。”《廣雅·釋詁四》: “寤,覺也。”王念孫疏證: “與寤同。”

(五) 創造性地使用字形分析與文獻、實物等相互印證的方法對后世辭書也有較大影響

段氏創造性使用這種“多重證據法”。第一,通過語言文字規律分析字形,闡明構形意圖。第二,將字形詞義的考證與傳世文獻相結合。段玉裁對于“字意”與“字義”的區別有了較為理性的認識,特別是段氏提出了“說文”與“說經”不同以及“以經考字”“隱括”等諸原則,對此馮勝利(2019)指出“字意之說源之于許慎(同意說),明之于段玉裁(字意說),成之于陸宗達、王寧(造意說)”;桂馥則在著述中征引前輩學者戴震的“因文求義,以義酌文”說法,這些充分說明乾嘉時期的學者已經認識到語言與文字不屬同一層面。第三,通過具體實物與字形詞義分析相結合。這樣將語言文字的分析與傳世文獻、實物聯系起來,從而相互印證,增強可信度。例如:

[盟]?《說文》: “盟,《周禮》曰: ‘國有疑則盟。諸侯再相與會[10],十二歲一,北面詔天之司慎司命。,殺牲歃血,朱盤玉敦,以立牛耳。從囧,從血。,篆文,從朙。,古文,從明。”

段注: “,各本下從血。今正。……從囧。囧,明也。《左傳》所謂昭明于神。冡上詔司慎、司命言。皿聲。鍇皿作血,云聲字衍。鉉因作從血,刪聲字。今與篆體皆正。按: 盟與孟皆皿聲,故孟津、盟津通用。今音武兵切,古音在十部。讀如芒。亦舉形聲包會意。朱盤玉敦,器也,故從皿。,各本下從血,今正。篆文從朙。朙,小篆文也。故為小篆。鍇本云古文從朙。非也。,各本下從血,今正。古文從明。明者,朙之古文也。故古文作盟。鍇本云籀文,非也。者,之籀文,先籀后篆者,以其囧之屬也。今人皆作盟,不從小篆作者,猶皆作明,不作朙也。

段注論證了“”(籀文)“”(小篆)“”(古文)是“盟”這個字在不同時期的不同形體,對于上述三者從皿的構形意圖,主要運用雙重證據法加以分析: 一是從語言文字規律出發,盟與孟皆皿聲,故孟津、盟津通用。二是語言聯系實物,“朱盤玉敦”屬于器皿,說明從皿。因此,“盟”屬于形聲包會意字。通過以上兩方面的構形意圖分析,指出大小徐本作從血之誤。對此,我們通過考察“”的甲骨文“”“”發現,它由表示“窗欞交錯、透出光亮的窗戶”的“囧”和表示“器皿”的“皿”兩個構件組成。《大字典》引用了《甲骨文字集釋》的按語: “楔文從皿,不從血。”這更加準確地印證了段注意見的正確性。再如:

岐?《說文》: “岐,或從山,支聲。因岐山以名之也。,古文。從枝從山。”

段注: “或者岐之或字。謂岐山即邑之或體也。又云岐山見于《夏書》《雅頌》《漢志》。邑因岐山以名,邑可作岐,岐山不可作。薛綜注《西京賦》引《說文》。岐山在長安西美陽縣界。山有兩岐,因以名焉,此《說文》山部原文也。山有兩岐當作山有兩枝。山有兩枝,故名岐山。疑后人移入于此而刪改之。學者讀此可以刪邑部之岐,專入山部矣。按《漢書·地理志》曰: 大王從。曰襄公將兵救周有功,賜受酆之地。《郊祀志》曰: 大王建國于梁。《匈奴傳》曰: 秦襄公伐戎至。,周字也。而岐山《地理志》皆作岐。是可證岐之別。”

段氏指出“岐”與“”的區別,首先從語言文字的角度進行了比較,說明岐,從山,支聲。是岐的或體字。隨后又聯系文獻中關于地理以及城市命名的情況,指出邑因岐山而得名,邑可作岐,岐山不可作。也就是說當“邑”講時,“”與“岐”是異體關系,但在“岐山”講時,“”與“岐”則不是異體關系。因此“”與“岐”是部分異體字關系,因而不能在任何情況下都等同。

通過“盟”與“岐”的考察,我們發現段氏對于詞義的考察,既能聯系語言文字本身去分析字際關系,同時又能夠多方位聯系傳世文獻、實物、社會歷史、文化、政治制度等進行充分驗證,這種雙重證據法顯示出了巨大的優越性。

桂馥在考證本義的過程中,也善于運用金石、傳世文獻、方言、古語或者俗語對字形詞義進行考證。例如:

央?《說文》: “央,中央也。”《義證》: “是則夜未央者,言其未中也,未久也。今關中俗呼二更三更為夜央、夜半,此蓋古之遺言,謂夜之中耳。”

《大字典》對“央”的釋義沒有引用方言等材料,可以補足。這充分說明這種“二重”甚至“多重”證據法的有效性。

賄?《說文》: “賄,財也。從貝,有聲。”

《義證》: “馥案: 以財贈人亦為賄。《聘禮》: ‘賄用束紡。注云: ‘賄,予人財之言也。《昭五年·左傳》: ‘出有贈賄。杜云: ‘去則贈之以貨財。《穆天子傳》: ‘賄用周氏之璧。注云: ‘賄,贈賄也。”

桂馥通過“馥案”式指出“賄”字不僅有財物的意義,也可以指以財物贈人。同時,通過引用古文獻《聘禮》注、《左傳》杜預注和《穆天子傳》注加以輔證。

段、桂在因形求義時,善于使用“多重證據法”,這也提示我們也可以將本義的考索與漢字的構形理據、傳世文獻、社會地理歷史文化以及地下出土之文物進行聯系考察,從而使本義的考證更為充分,結論更為可靠。這是從事語言文字研究所必須重視的。

四、 結語

從世界語文辭書編纂的歷史來看,整個時間跨度已經有3000多年了,“主要存在過六種思潮: 實用主義,描寫主義,規范(規定)主義,歷史主義,理性主義,功能主義”。(張志毅,張慶云2015)17我國的《大字典》是集中體現歷史主義和描寫主義辭書思潮的典范之作,當前我們在編纂和修訂歷時性語文辭書時,離不開傳統字書、注疏類典籍的既有成果,尤其是要重視段注、《義證》這樣的說文學扛鼎之作。段、桂在具體運用“因形求義”方法時,總結出了一套較為行之有效的依據漢字的原初形體考證本義的過程和操作方法,故而成果豐碩。段、桂“因形求義”的這種思想和具體實踐對于《大字典》的本義考索具有多方面的重要參考價值,但是我們在繼承之中也要有批判的眼光,特別是要區分字的造意與詞的實義,同時為保證考證確切,須結合傳世和出土文獻材料中的用例進行驗證。

附?注

[1]本義是《說文》學的專門術語,它指的是與字形直接相關的意義。王寧(1996)43認為,本義的造意是文字(形)范疇的概念,從中概括出的實義則是語言范疇的概念。“說文學”所說的字義與訓詁學所說的本義義項仔細區分并不是同一個概念,前者是造意,后者是實義。造意是指字的造形意圖,實義則是由造意中反映出的詞義。造意以實義為依據,但有時它僅僅是實義的具體化、形象化,而并非實義本身,造意只能是說字,實義才真正在語言中被使用過,才能稱為詞的本義。

[2]這里的“古文”,王國維認為是戰國時期東方六國的文字。(裘錫圭2010)55

[3]本文所用《說文》例證皆出自徐鉉校訂本《說文解字》,這樣做的目的是與段注、《義證》形成參照互補關系,同時也為了更好地體現段玉裁與桂馥的研究成果。

[4]“四體二用說”是戴震所首提,最早出現在《六書論》中,此書已佚,現在僅保留其序,收錄于戴震《戴東原集·答江慎修先生論小學書》(商務印書館,1929)中。具體參見黃孝德(1981)。

[5]王筠《說文釋例》將亦聲字分為三類: “會意字而兼聲者一也,形聲字而兼意者二也,分別之在本部字三也。”

[6]本文所用《大字典》關于某一字的釋義或例證,均出自《大字典》第二版縮印本,下同。關于《凡例》皆引自《大字典》第一版,特此說明。

[7]段注: “粟之不成者曰秕。米之惡者曰粊。其音同也。《莊子》‘塵垢粃康,粃即粊字。從米,比聲。各本篆作,解云北聲。今正。粊在古音十五部,不當用一部之北諧聲也。”

[8]段注: “從之土,從寸。寸,守其制度也。”其中,“然則之土,言是土也”,“之”是代詞“這個”的意思。可見段氏對于“之”的看法與徐鍇、桂馥的看法不同。

[9]劉若一(2004)指出: 對于“表意偏旁得聲”的情況,桂馥僅在《附說》中提及,在訓詁實踐中,桂馥要么不提,要么認為“當為某聲”。滿芳(2007)認為,桂氏所說的“從部首得聲”的亦聲字,是合體字中有標聲作用的偏旁,與該字的首部有著聲義同源的關系。所舉“從偏旁之義”的亦聲例,是指所從偏旁是一個聲義兼有的構形部件。

[10]段玉裁認為: “‘再相與會四字當作‘再朝而會、再會六字,轉寫之誤也。《昭十三年·左傳》曰: ‘明王之制,使諸侯歲聘以志業,閑朝以講禮,再朝而會以示威,再會而盟以顯昭明。杜云: ‘三年而一朝,六年而一會,十二年而一盟。”

參考文獻

1. 段玉裁.說文解字注.上海: 上海古籍出版社,1988.

2. 馮勝利.趙元任的單音節神話與徐通鏘的字本位.華文教學與研究,2019(4).

3. 谷衍奎.漢字源流字典.北京: 語文出版社,2008.

4. 桂馥.說文解字義證.濟南: 齊魯書社,1987.

5. 漢語大字典編纂委員會編.漢語大字典(第一版).武漢: 崇文書局;成都: 四川辭書出版社,1986.

6. 漢語大字典編纂委員會編.漢語大字典(第二版縮印本).武漢: 崇文書局;成都: 四川辭書出版社,2018.

7. 黃德寬,陳秉新.漢語文字學史(增訂本).合肥: 安徽教育出版社,2006.

8. 黃孝德.漢字研究中“四體二用說”的確立及其應用.武漢大學學報,1981(6).

9. 李運富.論漢字結構的演變.河北大學學報,2007(2).

10. 劉若一.《說文解字義證》專題研究.南京師范大學碩士學位論文,2004.

11. 陸宗達,王寧.訓詁方法論.北京: 中華書局,2018: 49.

12. 滿芳.桂馥語言學研究.山東師范大學碩士學位論文,2007.

13. 裘錫圭.文字學概要.北京: 商務印書館,2010.

14. 湯可敬.說文解字譯注.北京: 中華書局,2018.

15. 汪少華.文獻考辨與考古成果的利用——以“瑱”注釋為例.中國語言學報,2008(13).

16. 王東海,王麗英.漢語辭書理論史熱點研究.北京: 商務印書館,2013.

17. 王寧.訓詁學原理.北京: 中國國際廣播出版社,1996.

18. 王筠.說文釋例.北京: 中華書局,1987.

19. 徐時儀.漢語語文辭書發展史.上海: 上海辭書出版社,2016.

20. 徐中舒.甲骨文字典.成都: 四川辭書出版社,1989.

21. 許慎撰.徐鉉校訂.說文解字.北京: 中華書局,1963.

22. 揚之水.《詩經》名物新證.北京: 北京古籍出版社,2000.

23. 于省吾.甲骨文字釋林.北京: 商務印書館,2010.

24. 張志毅,張慶云.理論詞典學.北京: 商務印書館,2015.

25. 趙振鐸.字義的類型.辭書研究,1990(6).

(河北師范大學文學院?石家莊?050024)

(責任編輯?馬?沙)