縣域農業產業結構現狀與調整研究

——以沽源縣為例

段永婕,趙春子

(延邊大學 地理與海洋科學學院,吉林 延吉 133000)

1 引言

農業產業結構調整優化是當前我國建設現代化農業,保障農民持續增收,實現農業可持續發展的必然選擇[1],在我國的農業發展中有著重要地位。國內關于農業產業結構優化、調整的研究,始于20世紀80年代,學者們從不同角度進行了研究,為我國農業產業結構的調整提供了重要的理論依據,研究主要集中在農業產業結構不同階段的特點和演變規律的研究[2~5]、農業產業結構存在問題的研究[6~12]、優化農業產業結構的政策建議[13~18]以及農業產業結構變動對農業經濟的影響[19~23]等方面。在已有研究中,對縣域的農業產業結構優化與調整的研究尚少。基于此,本文以河北省張家口市沽源縣作為研究區域,通過實地調查和統計分析的方法對沽源縣2014~2018年農業產業結構的現狀進行分析,以期對沽源縣未來農業產業結構優化與調整提供參考。

2 研究區概況

沽源縣隸屬于河北省張家口市,位于內蒙古高原東南緣,總面積3598 km2,全縣總的地勢是南高北低、東高西低,平均海拔為1536 m。地貌類型主要可分為中北部、西部波狀高原,東部低山丘陵,南部為中低山地。氣候類型為冷溫帶半干旱大陸性季風氣候,氣候干旱,風多雨少,無霜期短,干旱、風沙、霜凍、冰雹等自然災害頻繁。多年平均氣溫1.4 ℃,多年平均年降水量約400 mm[24]。

3 研究內容與方法

沽源縣農業產業結構主要包括種植業、畜牧業和林業等,本文通過實地調查與統計分析的方法對沽源縣農業產業總體及產業內部結構,即種植業、畜牧業和林業的產業結構現狀均進行了具體分析。研究數據來源于沽源縣2014-2018年統計年鑒。

4 結果分析

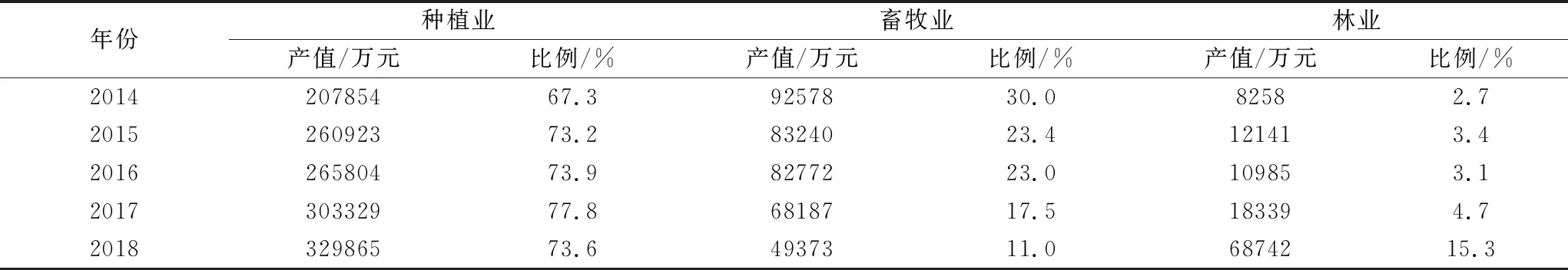

近五年來沽源縣農業產業結構及產值結構如表1所示,農業產業結構總體以種植業為主,其所占比重均在65%以上,其產值保持上升趨勢變化,僅在2018年有所下降,較2017年下降了4.2%;而畜牧業在農業產業結構中其產值呈下降趨勢變化,由2014年的30%下降至2018年的11%,其產值也從92578萬元下降到49373萬元,產值約降低1/2;林業占比雖小,比重卻在不斷增加,2018年比重達到15.3%。

表1 農業產業結構及產值結構

4.1 種植業結構分析

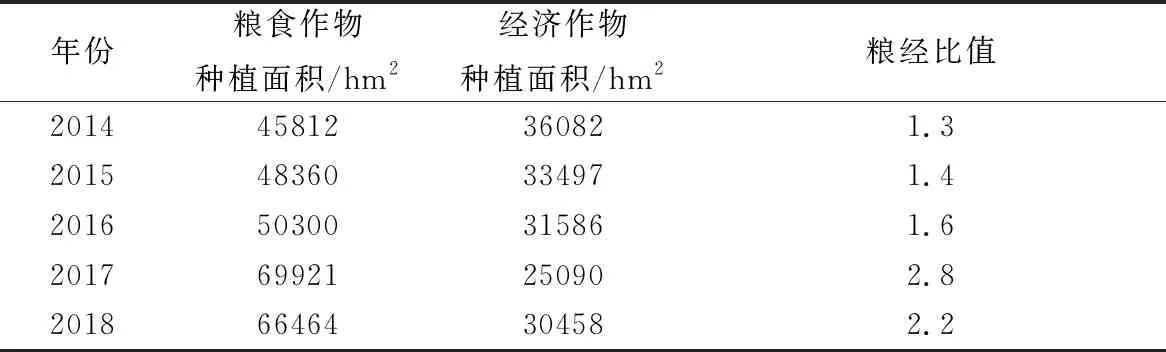

沽源縣種植業包括糧食作物和經濟作物兩類,其種植面積結構及變化如表2所示,糧食作物的種植面積穩步上升,在2018年稍有下降,較2017年面積減少了3457 hm2;經濟作物的種植面積連年走低,2017年經濟作物種植面積最少,為25090 hm2,在2018年有所上升,較2017年面積增加了5368 hm2。沽源縣的糧經比值處于上升趨勢變化,糧經比值2014年最低,為1.3,2017年最高,為2.8,在2018年,因糧食作物和經濟作物種植面積變化較大,糧經比值雖降為2.2,但其比值僅次于2017年,由此可見,沽源縣種植業仍以糧食作物種植為主。

表2 糧食作物與經濟作物種植面積及比值

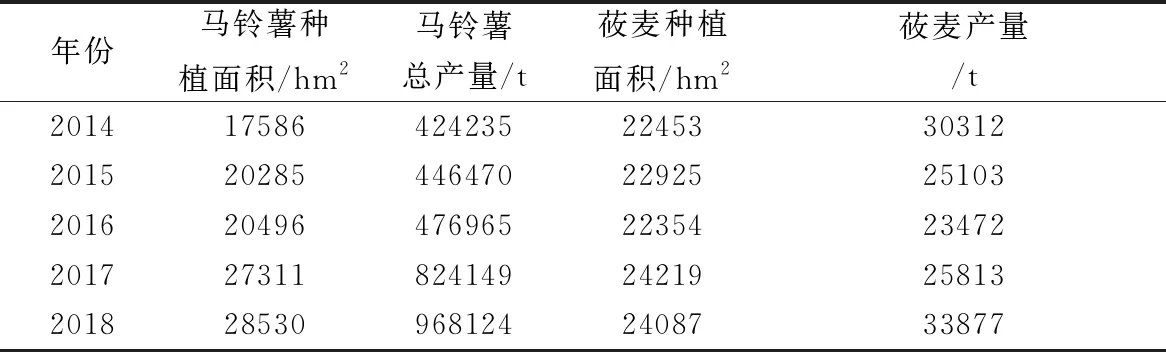

沽源縣糧食作物主要有莜麥和馬鈴薯。由表3可知,莜麥的種植面積較為穩定,其產量在2016年前后出現先下降、后回升的變化,產量也較穩定。而馬鈴薯的種植面積不斷增加,由17586 hm2增加至28530 hm2,共增加了10944 hm2,自2017年起產量迅速增加,馬鈴薯已成為沽源縣種植業發展的一個重點[25],在整個種植業內部具有突出優勢。

表3 主要糧食作物種植情況

4.2 畜牧業結構分析

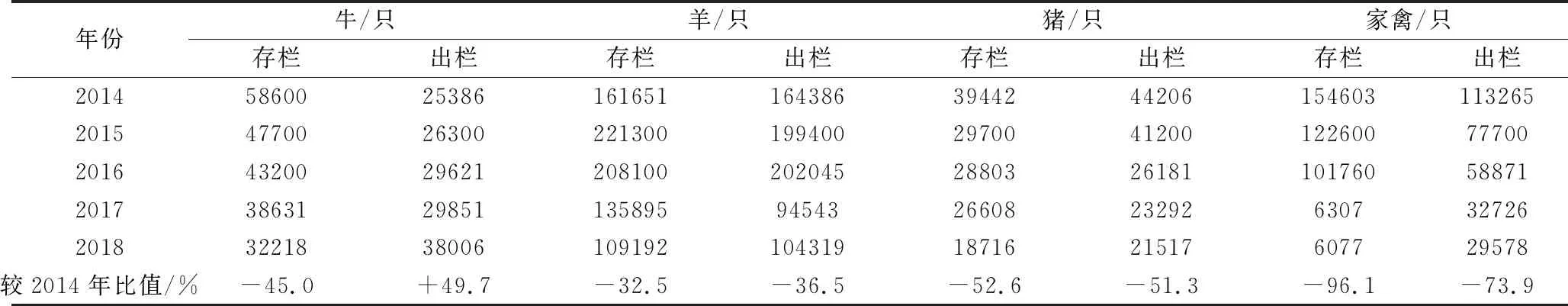

沽源縣畜牧業以牛、羊、豬和家禽為主,畜牧業在農業結構中的比重不斷下降。由表4可知,各類牲畜的養殖數量在減少,近5年來全縣牛、羊、豬的存欄量均有不同程度的減少,分別較2014年減少了45%、32.5%和52.6%,家禽的存欄量為6077只,較2014年的154603只,下降了96.1%。沽源縣畜牧業養殖規模不斷減小,2018年牛的出欄數為38006頭,較2014年的25386頭增加了49.7%,羊、豬和家禽的出欄量分別為104319只、21517只和29578只,較2014年分別下降了36.5%、51.3%和73.9%。從整體來看畜牧業的養殖規模在不斷減小[26~36]。

表4 畜牧業生產情況

4.3 林業結構分析

沽源縣是張家口市退耕還林工程的重點區域,由表5可知,沽源縣的實有林地和育苗面積不斷增加。政府采取積極的政策鼓勵林業的發展,對防護林加大資金的投入,育苗造林,同時建立了一大批示范基地,帶動了部分企業和大戶承包造林,保證造林面積和幼林撫育面積穩步增長,使得近年來林業得到了一定程度發展,產值由2014年的8258萬元上升到了2018年的68742萬元,增加了60484萬元,實現了林業產業的跨越式增長。

表5 林業生產情況

5 存在問題及對策

(1)種植業結構不合理,仍以糧食作物為主導,經濟作物發展緩慢。根據對部分鄉鎮的走訪調查發現,糧食作物的質量普遍偏低,僅能滿足當地需求,無法供應市場。在經濟作物中結構單一,蔬菜占據主要地位,種植業市場競爭力弱。這主要是因為沽源縣農業從業人員年齡大、文化程度低,缺乏科學的指導農民更傾向于種植糧食作物,導致當地農業產業區域規劃不合理。基于此應需根據蔬菜種植的特點和區位優勢,進一步調整種植業內部結構,同時要加大對農業科技人才培養的財政支持,提高農業科技人才的待遇,培養一批能留得住的農業科技人才,提升農民的農業生產能力,保障種植業的可持續發展。

(2)畜牧業仍是傳統生產模式,主要以農戶分散經營,生產規模小、收益低,畜牧產品的深加工以及轉化率都比較低。主要是因為沽源縣農業金融服務體系尚不完善,部分農戶缺乏資金支持,農戶在發展畜牧業過程中出現貸款難、資金不足的困境,使得大部分農民不能夠規模化經營。同時,由于缺乏農業科技人才,在引進和培育良種過程中沒有優勢,因而畜牧業良種化程度低。為此,沽源縣需在不斷健全農業服務體系的同時積極推進農業科技創新,引進科學養殖技術和企業化管理,對現有規模養殖場進行強化管理和科學規劃,提高養殖效率,降低養殖風險,同時不斷加強牛羊冷藏、保鮮技術的推廣,以延長畜牧產品壽命,增加畜牧產品的市場競爭力。

(3)林業林種結構單一,絕大部分為防護林。經濟林少,如果樹等,果品無法發展,經濟林業發展后勁不足。因此,需圍繞“綠色發展”科學引進和篩選適合沽源縣生態的新樹種,在恢復當地生態的同時,創造更多經濟效益。

6 結論

(1)種植業是沽源縣農業產業的主導產業,2014-2018年其所占農業產業結構比重均在65%以上。種植業主要包括糧食作物和經濟作物兩類,糧食作物的播種面積穩步上升,經濟作物種植面積則呈下降態勢,糧經比值呈上升態勢變化,在2017年達到最大值2.8。在糧食作物中莜麥種植面積與產量均較為穩定,馬鈴薯的種植面積和產量在不斷增加,成為沽源縣發展的一個重點。

(2)畜牧業在農業產業結構中的比重不斷下降,由2014年的30%下降至2018年的11%,其產值也從92578萬元下降到49373萬元,產值約降低1/2。沽源縣畜牧業以牛、羊、豬和家禽為主,近五年來各類牲畜的養殖數量在減少、養殖規模不斷減小。

(3)林業在農業產業結構中比重不斷增加,截至2018年其比重已達15.3%。林業以防護林為主,近年來發展良好,實有林地和育苗面積不斷增加,其產值較2014年增加了60484萬元,實現了林業產業的跨越式增長。

綜上所述,沽源縣需要將科技貫穿于農業產業結構調整的全過程,做好農業產業的區域規劃,優化產業布局,提升農產品的質量,讓沽源縣的農業產業取得經濟和環境效益雙豐收的同時,實現農業產業結構的優化和升級。