熱管轉移煤堆自燃熱量的影響因素研究

權 欣,張亞平,寧 寧,王力偉,王建國,馬 勵

(1.西安科技大學 能源學院,陜西 西安710054;2.西安科技大學 安全學院,陜西 西安710054)

露天煤堆經長時間堆放內部會不斷產生氧化熱形成高溫蓄熱區,煤堆內的逐步氧化終將導致煤質下降甚至煤自燃[1-2]。我國有50%的煤礦礦井存在煤自然發火的危險[3],每年因自燃而損失的煤量高達3 000多萬t[4-5]。為治理煤自燃著火現象,目前主要從隔絕煤堆內氧氣和降低煤堆溫度2個方面考慮,常用的治理防護措施有煤堆上打密眼、注水降溫和煤堆內部充入惰性氣體和泡沫膠體等[6-10],但這些方法只能在較短時間段內對煤堆自燃起到抑制作用,無法確保煤堆不會發生二次復燃。

如何長期且有效轉移煤堆中熱量,阻止煤堆內部熱量堆積,防止煤堆內溫度過熱,可采用1種相變取熱的高效導熱裝置—熱管[11]來導出煤堆內積聚的熱量。熱管在小溫差條件下即可運行且傳遞熱量大,具有等溫性好等優點,已經在大量實際工程中得到了廣泛的應用。插入熱管的儲糧倉可在19 d內將糧倉內糧食溫度降至0℃,降溫速率達0.28℃/d[12]。埋藏于青藏鐵路地基下的熱管可防止路基下的凍土因氣溫升高而融化變軟[13]。用重力熱管還可以加強傳統基站散熱器的冷卻能力,其高效的導熱能力為通信基站實現了48.6%的年節電率[14]。這些實驗和實際的工程應用都證明了熱管優良的導熱性能和小溫差下良好的運行能力[15]。鄧軍[16-17]在煤堆-熱管實驗中也表明了熱管是可以實現對地下煤層“熱心冷皮”的連續散熱。然而,目前對不同熱源溫度和不同充液率時熱管作用于煤堆不同高度的降溫規律仍不清晰。為此通過建立熱管-儲煤堆冷卻實驗平臺,通過數據擬合分析煤堆溫降變化與時間的關系,分析不同熱源強度下熱管對不同高度的煤連續散熱性能的影響規律。

1 熱管抑制煤自燃原理

熱管抑制煤自燃原理圖如圖1。

熱管在插入煤堆后,熱管蒸發端以煤內部氧化熱為驅動力開始運行,工質吸熱氣化,并壓差的作用下氣態工質會上升至熱管冷凝端。工質在冷凝段與周圍環境交換熱量冷卻液化后受重力作用返回熱管蒸發端并再次吸熱蒸發完成循環[18-20],這樣可將煤堆內部氧化熱連續不斷以熱管工質液相變的形式提取,從而快速擴散煤堆深部熱量積聚,避免了煤自燃的發生。

2 實驗裝置與方法

2.1 實驗裝置

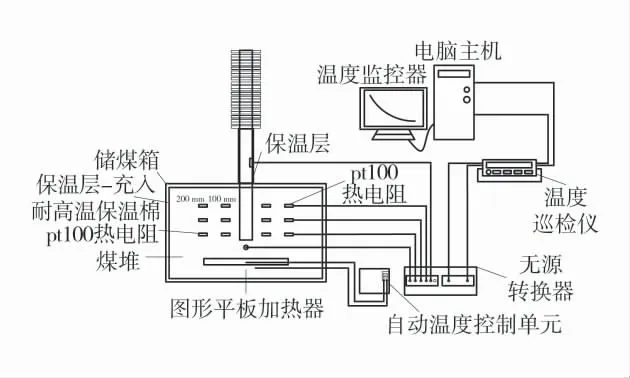

儲煤堆重力熱管移熱實驗臺如圖2。

圖2 儲煤堆重力熱管移熱實驗臺Fig.2 Simulation experiment platform for heat transfer by heat pipe

實驗裝置包含溫度采集和控制系統、電加熱板、儲煤箱以及重力熱管。為更真實模擬煤堆內部的高溫區,選取功率為1.5 kW的圓形加熱板對煤堆進行升溫加熱,避免了U型加熱器在運行時呈現條狀分布的高溫帶,而對整體實驗結果造成一定誤差影響。

此次實驗采用的實驗煤為無煙沫煤,煤炭顆粒粒度小,還可以增加與重力熱管的熱交換面積。煤炭被裝在不易燃燒且具有耐高溫的保溫性夾層(夾層厚度為0.04 m)的矩形裝載柜中,其箱體的長和寬均為0.68 m,箱高為1 m。

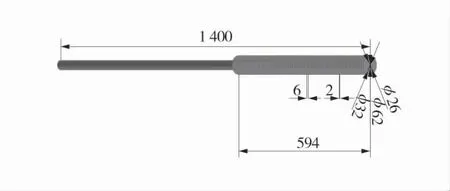

實驗中所采用的熱管示意圖如圖3。

圖3 實驗中所采用的熱管示意圖Fig.3 Schematic diagram of heat pipe parameters for experiment

實驗采用熱管為碳鋼-水材料的重力熱管,內部無毛細結構,工作溫度范圍為50~250℃。實驗過程中共采用4根重力熱管。實驗所用熱管為圓形翅片熱管,翅片熱管的翅片厚度均為2 mm,其中圓形翅片熱管翅片數量為75片。熱管分別裝有不同體積工質液,充液率分別為10%、20%、30%、40%。

2.2 實驗和數據處理方法

實驗中熱管埋入煤堆的深度為480 mm,距離熱管下方80 mm處放置圓形電加熱器,采用圓形平板加熱的方式來模擬實際煤堆內部的高溫熱源,當熱源處的溫度達到了75℃和120℃時停止對煤堆進行加熱,實驗中通過改變熱管工質液充裝量,對比各組煤堆前后期降溫幅度和降溫速率定量分析熱管對煤堆熱性能的影響規律。

煤堆降溫速率計算公式為:

式中:v為煤堆高溫區的降溫速率,℃/h;△T為高溫區煤堆溫度測點的溫度變化值,℃;t為降溫時間,h。

煤堆高溫區的溫度變化幅度△T為:

式中:Tb為煤堆高溫區開始降溫時的溫度值,℃;Te為高溫區經過時間t后的溫度值,℃。

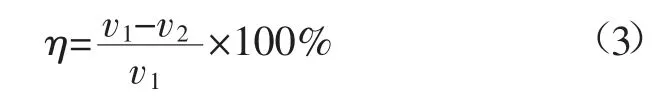

高溫區降至50℃的降溫速率衰減幅度為:

式中:η為煤堆高溫區降溫速率衰減度;v1為煤堆起始溫度降至50℃時間段前期的降溫速率,℃/h;v2為50℃后同等時間段后期的降溫速率,℃/h。

3 實驗結果

3.1 熱管煤堆系統降溫特性

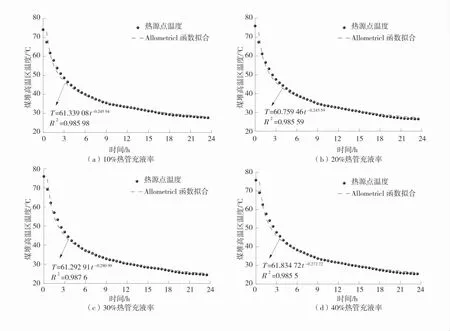

熱管插入煤堆后高溫區溫度隨時間變化如圖4。

圖4 熱管插入煤堆后高溫區溫度隨時間變化圖Fig.4 Variation of tem perature in high tem perature zone w ith time after inserting heat pipe into coal stack

實驗中測點溫度達75℃時停止加熱并插入熱管。由圖4可知,從整體上看,4種不同充液率熱管在插入煤堆后都能夠迅速得以啟動,煤堆熱源附近高溫區的溫度在熱管的作用下迅速降低。隨著時間推移煤堆高溫區溫度下降趨勢逐步減緩。從圖5看出,不同充液率的重力熱管降溫曲線相似,擬合分析發現不同充液率的熱管對煤堆內部溫度與時間降溫曲線符合Allometricl函數,得出重力熱管作用下煤堆內溫度與時間的擬合公式:

式中:T為煤堆內高溫測點溫度,℃;t為熱管作用于煤堆降溫的時間,h;μ、v分別為與煤堆內初始溫度和熱管充液率有關的修正參數。

不同充液率影響下煤堆高溫測點的溫降曲線擬合度都在0.985 05~0.987 6之間,說明整體的降溫曲線擬合效果較好,可用于堆放臨界溫度下煤堆內的溫度隨時間變化的近似計算。

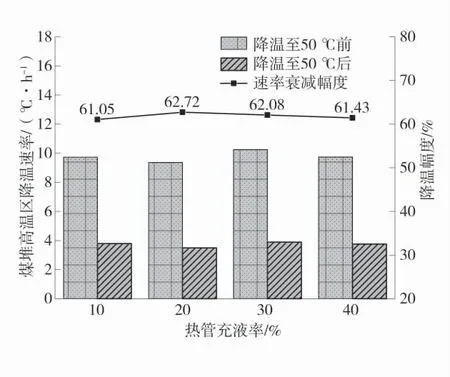

不同充液率條件下煤堆高溫區測點的降溫幅度和降溫速率如圖5。

圖5 不同熱管充液率條件下煤堆高溫區測點降溫效果對比Fig.5 Com parison of cooling effect in high temperature zone of coal stack under different filling ratios of heat pipe

熱管充液率不同,在實驗過程中對煤堆的降溫效果上仍存在一定差異。在測點溫度降至50℃前后同樣的時間內,熱管在測點溫度降至50℃前的平均降溫速率為9.77℃/h,降至50℃后同樣時間內的平均降溫速率為3.73℃/h,同比降溫速率衰減了61.82%。其中充液率為20%的熱管衰減幅度最大,為62.72%;10%充液率熱管降溫幅度最小,為61.05%。同樣時間內降溫幅度越大,說明熱管對煤堆的移熱性能越好,總結發現在堆放臨界溫度下不同充液率熱管的移熱性能優劣的關系為:20%>30%>40%>10%。

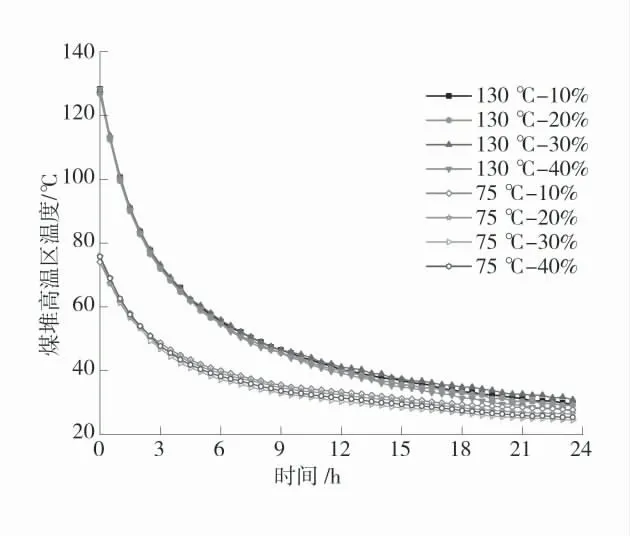

3.2 不同熱源溫度時熱管對煤堆的降溫特性

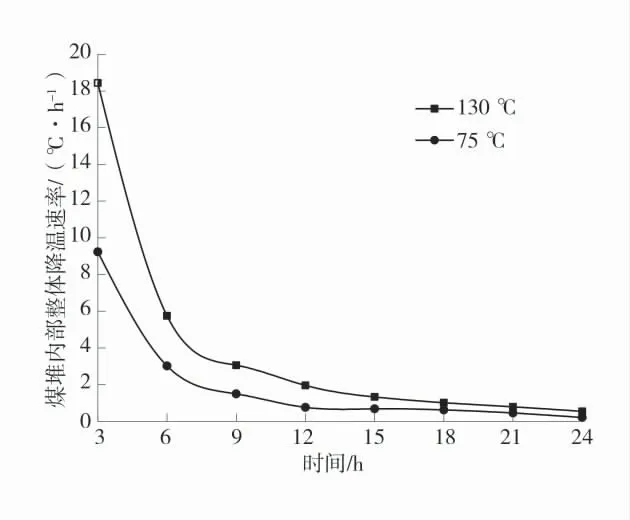

不同熱能溫度下,煤堆內測點溫度隨時間的變化關系如圖6。不同熱源溫度下熱管的平均降溫速率變化如圖7。

圖6 不同熱源溫度下熱管作用于煤堆溫度變化Fig.6 Temperature variation of heat pipe acting on coal pile under different heat source temperatures

從圖7可以看出,熱管作用于煤堆的降溫速率的高低與熱源溫度的大小有關:在開始的3 h內,熱源溫度在130℃時煤堆內的溫度變化速率可達18.44℃/h,而熱源溫度在75℃時煤堆內的降溫速率為9.24℃/h,兩者溫降速率相差幾乎2倍,表明煤堆內存在的熱源溫度越高,熱管對煤堆的移熱性能越優。同樣充液率下高溫熱源與外界氣溫溫差越大,熱管的自動移熱性能越好。隨著煤堆內部溫度與環境溫度兩者的溫差減小,煤堆的平均速率逐步緩慢降低。

圖7 不同熱源溫度下熱管的平均降溫速率變化Fig.7 Variation of average cooling rate of heat pipe under different heat source tem peratures

3.3 煤堆不同高度的溫度分布規律

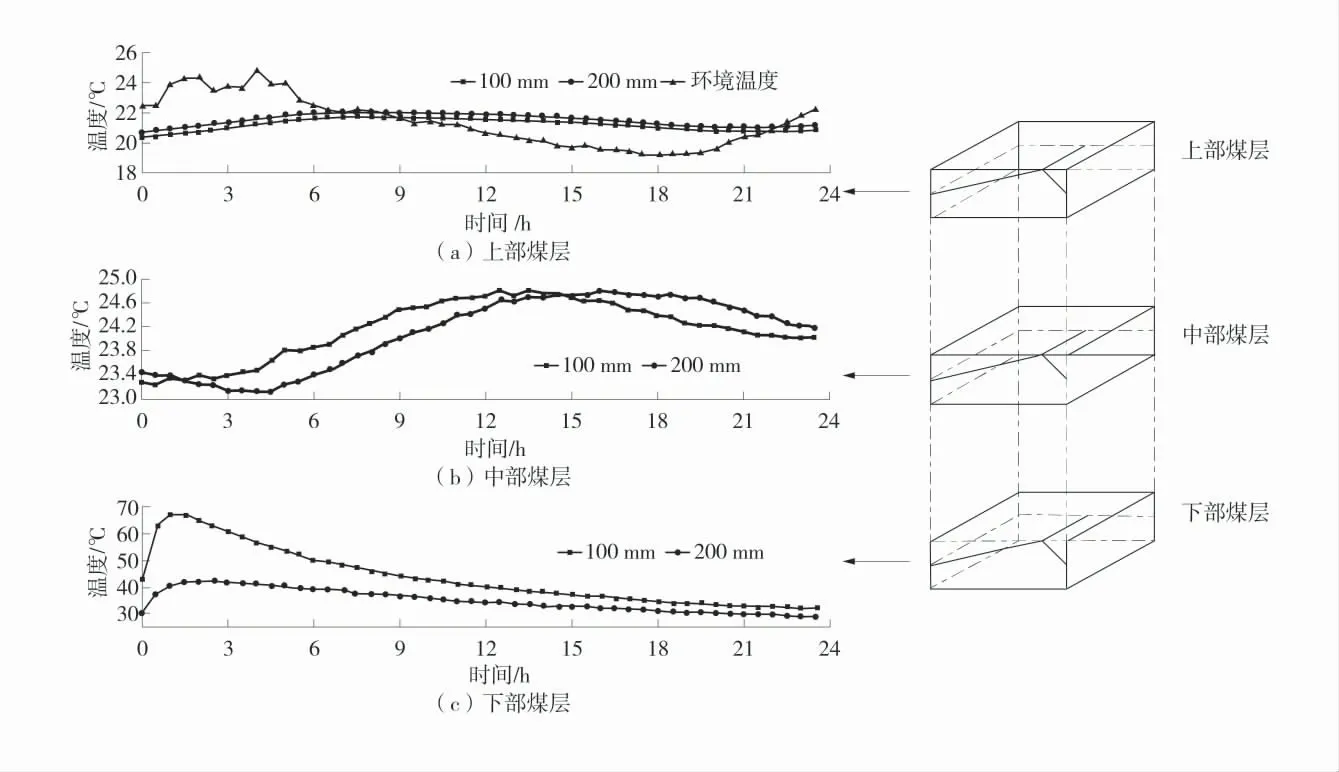

煤箱內部布置了上、中、下3層溫度測點,在同一水平高度上測點布置位置與熱管的距離分別為100 mm和200 mm。煤堆不同水平高度下內部溫度分布變化如圖8。

從圖8可以看出,距離熱源越近,煤層溫度變化越明顯。最下層煤堆距離熱源最近,受到熱源升溫和熱管散熱2方面作用。因為煤層接受來自熱源的熱量存在延遲效應,所以在開始階段下部不同距離煤的平均溫度變化幅度有一定差異;同一水平上,100 mm處煤溫變化大于200 mm處的煤溫變化。之后受到熱管的高效散熱作用,煤體溫度逐漸下降,并最終降至安全儲存溫度以下。中部煤層同樣受到導熱延遲的影響,100 mm處煤溫與200 mm處煤的溫度變化幾乎一致,只是在時間上有所延遲,受到熱源的影響較小。上部煤層距外界環境較近,必須考慮外界環境溫度對上部煤層溫度的影響。從圖中可以看出,上部煤層受到熱源的作用很小,煤體溫度變化受到外界環境溫度變化的影響較大。此時100 mm與200 mm處的煤體溫度隨時間變化基本一致,但由于100 mm處的煤距離熱管較近,會受到熱管降溫的作用,平均煤體溫度比200mm處的煤體溫度略低,這也表明熱管能擴散煤堆內蓄積的熱量。

圖8 煤堆不同水平高度下內部溫度分布變化Fig.8 Variation of tem perature distribution in different coal layers

4結論

1)不同充液率熱管插入煤堆后其溫度測點隨時間的降溫曲線滿足。通過對不同充液率熱管在50℃前后降溫速率分析,發現熱管的降溫性能與充液率的關系為:20%>30%>40%>10%。

2)在不同熱能品級條件下,熱源溫度越高,則煤堆的溫降速率越快。同樣熱管充液率且高溫熱源下煤堆降溫速率是低溫熱源下降溫速率的2倍,熱管能在外界溫度和煤堆內部溫差作用下自動連續運行實現煤堆內部的快速降溫效果。

3)下部煤層受到熱源和熱管兩者同時作用影響,而且在同一水平高度上,距離熱源越近,煤溫變化越明顯。中部煤層受到熱源的影響整體波動幅度不大,但仍有2~3℃的差異。上部煤層溫度受外界環境溫度變化較大。