馬脊梁礦河床及采空區下煤層安全開采研究

秦飛龍

(晉能控股煤業集團 馬脊梁煤礦,山西 大同037000)

水體下開采將不同程度的引起煤層和巖體上下應力變化、變形以及位移,隨著采掘范圍的增大,采空區面積逐步增大,這種影響會波及上下煤層、含水層、隔水層、地表水系等,給回采以及地表生態環境造成影響和破壞[1]。

針對“三下”開采國內學者展開了諸多研究,主要研究了煤層開采后,覆巖破斷以及斷裂帶發育規律。劉天泉等[2-3]給出了不同巖性頂板覆巖煤層開采的垮落帶和導水斷裂帶高度計算經驗公式。余學義[4]通過物理相似以及數值模擬分析了開采后覆巖運移以及破壞機理及導水斷裂帶高度得出防水煤巖柱尺寸校核方法。劉貴[5]通過鉆孔沖洗液漏失量和彩色電視對開采后斷裂帶高度進行了觀測,根據裂隙比確定了最小防水安全煤巖柱垂高。以上研究主要針對單一煤層覆巖導水斷裂帶高度以及防水安全煤柱尺寸的確定,形成了一套較為完整的體系,并被編入《“三下”采煤規程》[6]。但鮮有涉及水體下多煤層的開采。關于水體、上煤層斷裂帶以及采空區在共同作用下,對下煤層開采的影響缺乏研究與探討。為此以馬脊梁礦8117工作面為研究對象,對地表水體、上層煤采空區積水情況以及復合導水斷裂帶發育情況進行研究,對防水煤柱尺寸進行了校核。以保障8117工作面的安全開采。

1 工程概況

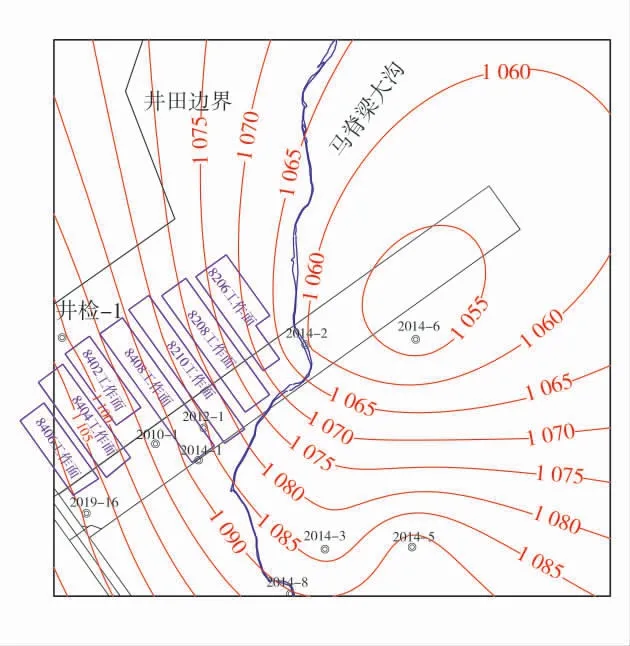

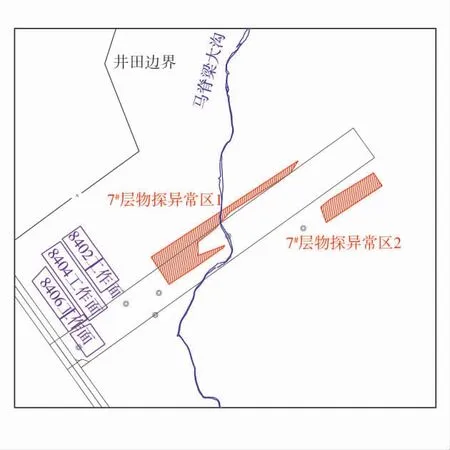

目前,馬脊梁煤礦井田范圍內侏羅系煤層已開采完畢,現主采石炭系C3#煤層。8117工作面布置如圖1。地表地貌為溝谷相間的丘陵,馬脊梁大溝及其支溝由南至北穿越該工作面。上覆為侏羅系采空、馬脊梁大溝,在河床及采空共同影響下,如何安全開采8117工作面顯得至關重要。

圖1 8117工作面布置(單位:m)Fig.1 Layout of 8117 working face

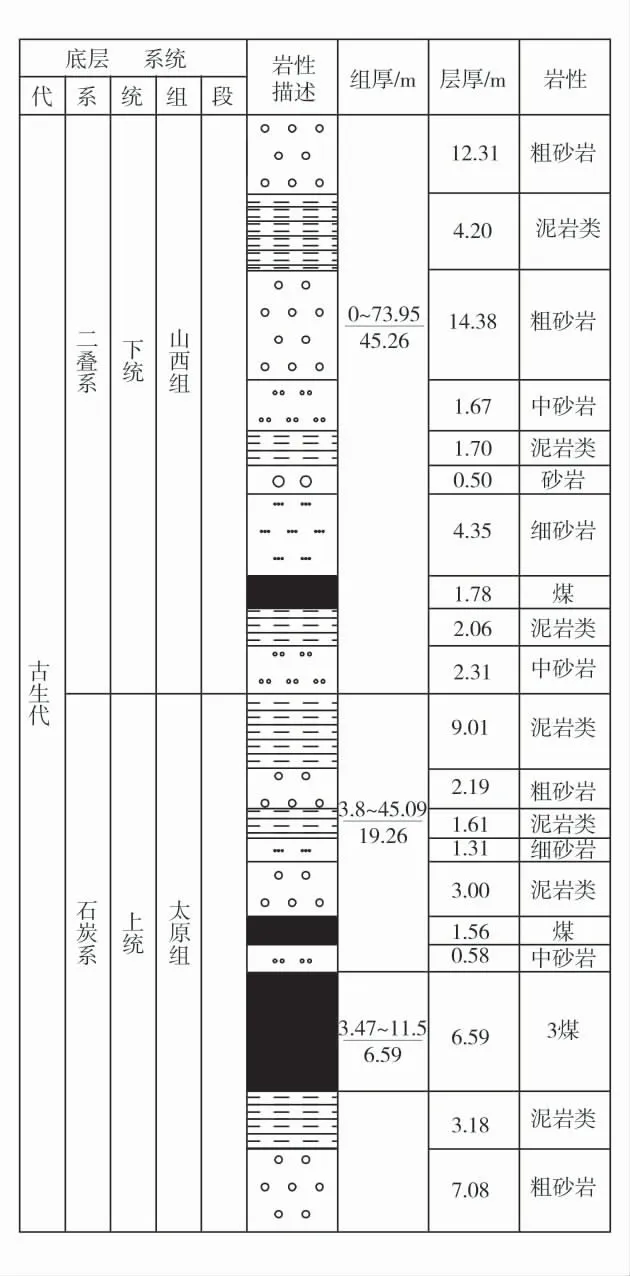

8117工作面標高880 m,主采石炭系C3#煤,煤層厚度為5.10~7.63 m,平均6.41 m,煤層傾角1°~4°,平均2°。該工作面為單斜構造,傾向SE,工作面內共計有6個斷層,從輔運巷往里依次為F1~F6,傾角50°~65°,落差1.2~2.9 m,均為正斷層,除F1斷層傾向NW外,其他斷層均傾向SE,均對回采影響很大。8117工作面鉆孔柱狀圖如圖2。

圖2 8117工作面鉆孔柱狀圖Fig.2 Borehole histogram of 8117 working face

大同組為侏羅系主要含煤地層,含水層賦存在各煤層之間的砂巖段,井田侏羅系煤層經多年開采,地下水位大幅度下降,地下水的天然流場發生了變化,由原來的均一含水層變為現在的局部集中的“地下含水體”。采空區積水對下部石炭系煤層開采構成較大威脅。

8117工作面走向長度2 377 m,傾斜長度239.4 m,本工作面采用單一走向長壁后退式綜合機械化低位放頂煤開采的采煤方法,機采高度3.3 m,放煤高度3.11 m。

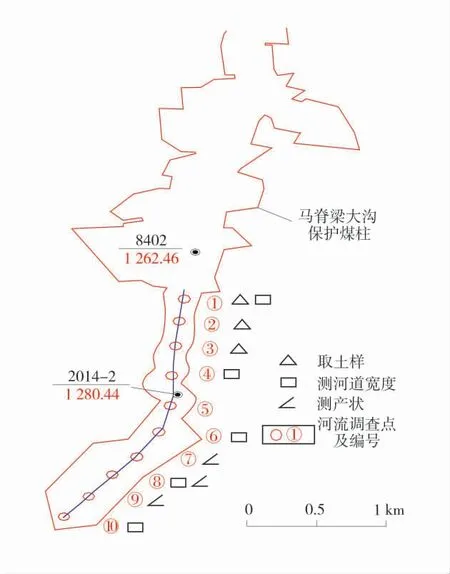

2 馬脊梁河溝水文地質詳勘

2.1 地質詳勘方案

明確河床形態對確定徑流下滲通路以及水體下滲影響范圍起著至關重要的作用[7]。為掌握馬脊梁河床形態,沿大溝河床內,由北向南共布置調查點10個。通過GPS、洛陽鏟、照相機、皮尺、羅盤等工具,對第四系地層進行取樣、測量了河道寬度、探明關鍵地層產狀。馬脊梁河溝形態及調查點分布如圖3。

圖3 馬脊梁河溝形態及調查點分布Fig.3 M orphology of M ajiliang River and distribution of investigation points

2.2 地質詳勘結果

馬脊梁河溝隸屬于一級支流十里河,位于井田北部,全長16 km,匯水面積69 km2,溝內流量隨大氣降水而變化,其井田內有記錄最高洪水位標高為1 280.20 m。在調查區段內,河道最寬處位于調查點①,河床地勢平坦,寬度約17.6m。在調查點④處,河床發生彎曲,該點以南河床寬度相對較窄,而且此處由于受河流長時間沖刷,河床彎曲并且變寬。河床最窄處位于馬脊梁大溝支流分叉處,寬度約為1.5 m。

馬脊梁大溝河床地層主要由第四系全新統和基巖風化殼(大同組)組成。經勘察,該區第四系地層具有較好的孔隙、裂隙結構,具有良好的滲透性,大氣降雨在馬脊梁溝內形成積水后往往在較短的時間內向下入滲。因此第四系含水層富水性較好,但目前由于受地下采煤形成的“三帶”影響,潛水水位下降明顯,含水性大大減弱,河水流量減小甚至干涸無水。馬脊梁大溝由于洪水沖刷切割劇烈及“V”字型溝谷發育。其存在對于馬脊梁煤礦開采下部壓覆的侏羅系煤層及石炭系煤層存在潛在威脅。其主要表現為:

1)目前,雖然上層侏羅系煤層開采已停止,但開采時形成的導水裂縫帶有可能已發育至地表且導通馬脊梁大溝,從而使得地表水或大氣降水直接補給侏羅系老空區。

2)開采石炭系C3#煤層時,改變原有應力狀態,使得前期形成的導水斷裂帶活化或者形成新的地面裂縫,加劇地表水或大氣降水對礦井的充水強度。對8117工作面安全開采帶來威脅。

3 侏羅系采空區充水分析

3.1 充水通道

井田侏羅系開采范圍開采煤層有2#、3#、7#、11#、14-2#、14-3#煤層,其中2-2#煤層為地方小煤礦開采。經過多年開采,2-2#、3#、7#、11#、14-2#煤層基本已采完,煤層采后形成大范圍的侏羅系煤層采空區。由鉆孔柱狀圖結合實際調查得出,本礦井以及鄰近小窯在前期持續開采煤厚較厚的7#、11#、14#煤層,開采后遺留了范圍較大的采空區以及煤柱。其中侏羅系煤層的開采破壞了上覆巖層的完整性使裂隙發育,為水體提供了通路;同時采空區對充水提供了空間;并且遺留下的煤柱為已破斷的侏羅系煤層頂板重量的向下傳遞亦提供了媒介,使得石炭系煤層開采過程中支架壓力增大[8]。

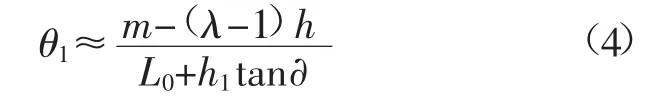

3.2 物探結果

礦井物探具有距離探測目標近、物探異常靈敏、探采對比實證性強、應用場景多等優點[9]。為明確7#、11#、14#煤層采空區分布范圍,進而確定可能的積水范圍以及應力異常區,通過鉆探以及物探的手段對此區域進行了全面的探測。8117工作面與7#煤物探異常區對比圖如圖4,8117工作面與11#煤物探異常區對比圖如圖5,8117工作面與14#煤物探異常區對比圖如圖6。

圖4 8117工作面與7#煤物探異常區對比圖Fig.4 Contrastmap of geophysical anomaly zone between 8117 working face and 7#coal seam

圖5 8117工作面與11#煤物探異常區對比圖Fig.5 Contrastmap of geophysical anomaly area between 8117 working face and 11#coal seam

圖6 8117工作面與14#煤物探異常區對比圖Fig.6 Contrastmap of geophysical anomaly area between 8117 working face and 14#coal seam

分析可知,通過物探、鉆探和開采情況等方式在空間上對侏羅系煤層采空區及應力異常區范圍進行劃分,得出的結果范圍均高度一致且互相驗證。從資料分析,在馬脊梁溝以西,各層煤都存在一定范圍內的采空區,在馬脊梁溝以東,沒有資料表明有采空區存在。2#煤以小窯開采為主,7#煤和11#煤層本礦井和小煤窯均有開采,14#煤層以本礦開采為主。C3#煤層的鉆孔中,只有1個鉆孔有開采現象,開采厚度0.32 m,這基本是不可能的,且這1個點位于本工作面之外,因此,認為C3#煤基本沒有開采。

根據物探及調查分析得出的8117工作面上方侏羅系煤層物探異常區分布如圖7。馬脊梁河溝流過8117工作面中部,且侏羅系煤層采空區也集中在工作面中下部。物探結果表明,7煤、11煤、14煤在工作面中部出現了不同范圍的物探異常區,推測馬脊梁河溝地表徑流已通過裂隙部分下滲至侏羅系煤層采空區。采空區積水對8117工作面安全回采構成威脅。

4 8117工作面煤層斷裂帶圈定

煤層頂板的巖性結構是影響頂板導水裂縫帶發育的重要因素[10]。根據《煤礦防治水手冊》[11],對于華北地區石炭二疊系煤田,常用泥類巖所占比例,進行覆巖分類。一般認為泥類巖比例大于70%為軟弱覆巖,泥類巖比例在30%~70%為中硬覆巖,泥類巖小于30%為堅硬覆巖。

8117工作面C3#煤~14#煤地層中泥巖類占比為34%;特別是14#煤下50 m段,是C3#煤能否導通14#煤老空區的關鍵層段,而在這1層段內,泥巖類占比達52%,所以8117工作面C3#煤~14#煤之間的巖性為中硬覆巖。

4.1 斷裂帶圈定理論計算

針對晉能控股煤業集團多煤層開采,于斌[12]建立了侏羅、石炭系多煤層破斷頂板群結構演化模型,得出了對應煤層開采時破斷頂板群發育擴展高度理論計算公式。巖層移動角描述了開采導致上覆頂板的巖層角度變量,故可根據巖移角臨界值計算頂板巖層破斷距及斷裂帶高度[13]。依據幾何關系可知:

式中:θ為巖移角,(°);W為最大下沉量,m;L為最大下沉點至頂板開裂點距離,m。

進而根據采空區及巖層空間幾何關系可知:

式中:m為工作面采高,m;λ為巖層的碎脹系數;h為垮落帶高度,m;L1為采空區至頂板開裂點距離,m;h1為斷裂帶高度,m;?為巖層塌陷角,(°)。

最后,將式(2)、式(3)代入式(1),便可得巖移角與斷裂帶的高度關系如下:

式中:θ1為巖層移動角臨界值,(°);L0為最大下沉點距煤壁距離,m。

圖7 8117工作面上方侏羅系煤層物探異常區分布Fig.7 Distribution of geophysical anomalies in Jurassic coal seam above 8117 working face

若巖層移動角臨界值為θ1,則當巖移角滿足式(5)時,巖層便會破斷。將式(5)進行變形即可得到根據巖層移動角及采場空間關系得出的導水斷裂帶高度h1:

8117工作面所采煤層為石炭系C3#煤,其上地層分別是石炭系太原組、二疊系山西組、侏羅系永定莊組、侏羅系大同組,直到侏羅系大同組14#煤采空區。根據工作面上方頂板巖層巖性分析以及物理力學試驗確定巖層移動角臨界值為35°,根據式(6)時,代入7#、11#、14#煤采高等參數,計算可得導水斷裂帶高度在8117工作面上方內120 m左右。

4.2 斷裂帶圈定結果

根據鉆孔數據,石炭系C3#煤至侏羅系14#煤距離最大209.45 m,最小158.8 m,平均185.57 m。在工作面范圍內,石炭系C3#煤至侏羅系14#煤距離從盤區回風巷到切眼方向逐漸減小,從202 m減少到160 m。

8117工作面開采,垮落帶和導水斷裂帶,無疑會對C3#煤至侏羅系老空區之間巖體的滲透性產生重大影響。導水斷裂帶范圍內滲透性將很大程度增強,但在彎曲下沉帶之內,其滲透性不變或增大很小。

根據前文計算,侏羅系老空區均位于C3#煤層開采的導水斷裂帶之上。侏羅系采空區的地層雖然也會受到C3#煤開采的影響,但總體處于一種均勻沉降狀態,兩煤層采空區直接溝通的可能性較低。

5 8117工作面開采高度

8117工作面上覆侏羅系老空區開采時間較長,部分導水斷裂帶已閉合,由于C3#煤層導水斷裂帶波及不到侏羅系采空區,侏羅系采空區導水裂隙重新活化增大可能性較小,地表水一般情況下不會直接進入侏羅系下部老空區。但8117工作面面臨頂水開采,上覆多個煤層的采空區,其中2#煤層采區積水受到了馬脊梁大溝水的直接補給,不能排除在地面徑流較大情況下,2#煤層采區積水量增大,水壓力增大,從而導致快速補給下伏煤層采空區的可能性。

針對C3#煤開采的不確定性,以及頂水開采的風險,故結合侏羅系煤層采空區物探異常區成果,及導水斷裂帶發育規律,及工作面頂板、煤厚變化規律針對8117工作面進行限高開采。

工作面限高開采可在一定程度上控制頂板斷裂帶的發育[14]。為保證安全開采,在防水安全巖柱厚度小于有效防水煤柱厚度區域需限制煤層采高。

式中:M為工作面安全采高,m;L為C3#煤距頂面侏羅系14煤采空區距離,m;B為斷裂帶與采高的比值。

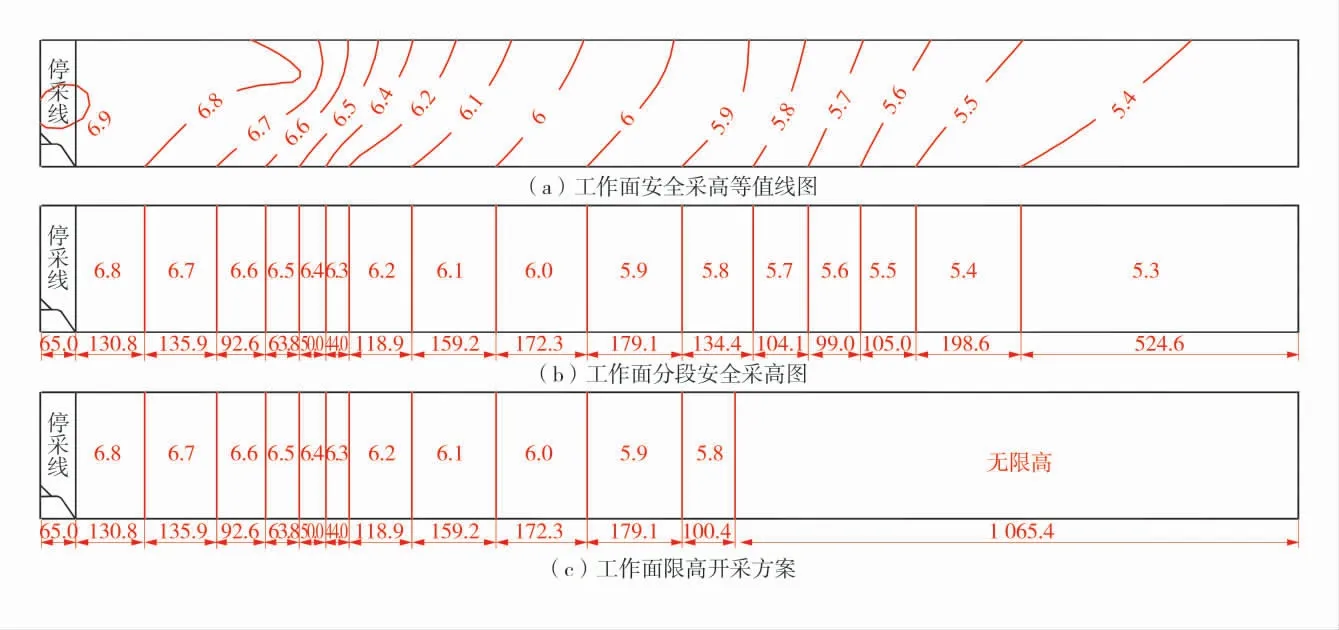

由此將按照分區計算的原則得出的8117工作面安全采高劃分如圖8。

圖8 8117工作面安全采高劃分(單位:m)Fig.8 Safety m ining height division of 8117 working face

同時為了真實觀測8117工作面開采過程中導水裂隙發育高度和上部采空區在C3#煤重復開采情況下滲透性變化。保證工作面開采后在雨季不發生河水直接潰入事件。設計在開采過程中進行電磁法監測。進一步確定導水斷裂帶的空間分布規律和開采過程C3#煤頂板局部巖層及侏羅紀采空區頂底板區域的時空演化規律,為下一步河流治理提供依據。

6 結 語

明確了8117工作面上部的侏羅系煤層開采情況和老空區及老空水分布情況,勘察得出侏羅系煤層工作面采空區中部存在物探異常區;計算得出石炭系C3#煤開采后頂板巖層破斷距及斷裂帶高度,得出斷裂帶高度為120 m左右,未發育至侏羅系14#煤采空區;依據斷裂帶高度,參考物探以及煤層厚度變化圖,計算給出了8117工作面限高開采區域劃分圖。