急性缺血性腦卒中患者院前延遲現狀及影響因素

閆 靜,戴冬梅

隨著城鎮化、工業化、社會老齡化進程加速,腦卒中成為我國人口死亡的第一大原因[1]。腦卒中又稱“中風”,包括缺血性和出血性腦卒中,具有高發病率、高病死率、高致殘率、高復發率及高經濟負擔“五高”特點。2018年12月,NEJM發表了一項基于全球疾病負擔研究(GBD)顯示[2],中國男性的卒中終生風險高達41.1%,女性則為36.7%。

急性缺血性腦卒中(acute ischemic stroke,AIS)又稱腦梗死,是最常見的卒中類型,在我國占69.6%~70.8%[3,4]。腦組織缺血5 min后可發生細胞壞死,超過6 h將造成永久性的神經功能缺損[5]。卒中發生后,在治療時間窗內得到有效的救治是患者獲得最佳預后的關鍵。然而,眾多因素都會影響AIS患者救治的及時性,特別是院前延遲因素。該研究通過分析AIS患者院前延遲影響因素,以期縮短AIS院前時間,為腦卒中防治工作提供臨床依據。

1 資料與方法

1.1 研究對象以便利抽樣法收集山東省泰安市5家醫院2018年9月—12月收治的338例AIS患者為研究對象。納入標準:(1)有卒中樣發作癥狀者;(2)符合第四屆全國腦血管病會議制定的腦梗死診斷標準[6],并經頭顱磁共振明確為新發腦梗死;(3)患者及其家屬同意并配合該調查者;(4)患者發病時間明確者。排除標準:(1)短暫性腦缺血發作;(2)后循環缺血及臨床診斷不明確者;(3)合并急性冠心病、惡性腫瘤、重大器官移植、終末期腎病等嚴重疾病者。

1.2 方 法

1.2.1 調查工具自行設計調查問卷,包括基本資料、疾病相關資料、卒中認知3部分內容。問卷信度為0.88,各條目的內容效度指數(CVI)在0.85~1之間,總問卷CVI為0.88。基本資料包括患者年齡、文化程度、醫保類型、經濟收入、既往史等相關問題。疾病相關資料包括首次就診醫療場所的等級、發病時間、首發癥狀、起病方式、首先采取的措施、轉運方式、就診距離等13個條目。卒中認知包括卒中基礎知識、卒中癥狀識別、卒中危險因素識別3個維度8個條目。依據美國卒中協會(ASA)指南[7]及《中國急性缺血性腦卒中診治指南2018》[8]確定8種卒中癥狀,另增加3種干擾癥狀及11種卒中危險因素,共27個問題。

1.2.2 調查方法問卷采用現場發放與回收的方式進行,調查前詳細說明填寫注意事項,調查員或家屬為無法自行填寫調查問卷的對象代為填寫。

1.3 分組方法該研究將AIS患者院前時間(ODT)3 h作為院前延遲的分界時間點,即ODT≤3 h為就診及時,未發生院前延遲;反之,ODT>3 h為就診延遲,發生院前延遲。

1.4 統計學分析運用SPSS 22.0軟件進行統計學分析,采用描述性統計分析,分類資料采用頻數、百分比(%)、構成比表示,計量資料以(±s)表示,2組資料間比較采用t檢驗;分類資料采用頻數及百分比(%)表示,2組資料間比較采用χ2檢驗。多因素分析采用Logistic回歸分析。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

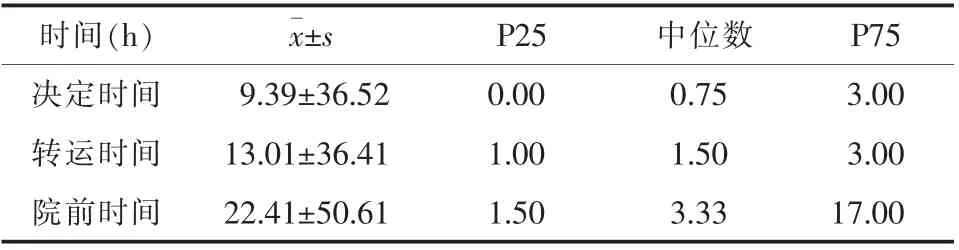

2.1 AIS患者院前延遲現狀338例AIS患者中,就診及時組患者150例(44.38%),就診延遲組患者188例(55.62%)。院前時間為(22.41±50.61)h,中位時間3.33 h,見表1。

表1 院前時間分布現狀(n=338)

2.2 AIS患者院前延遲的單因素分析

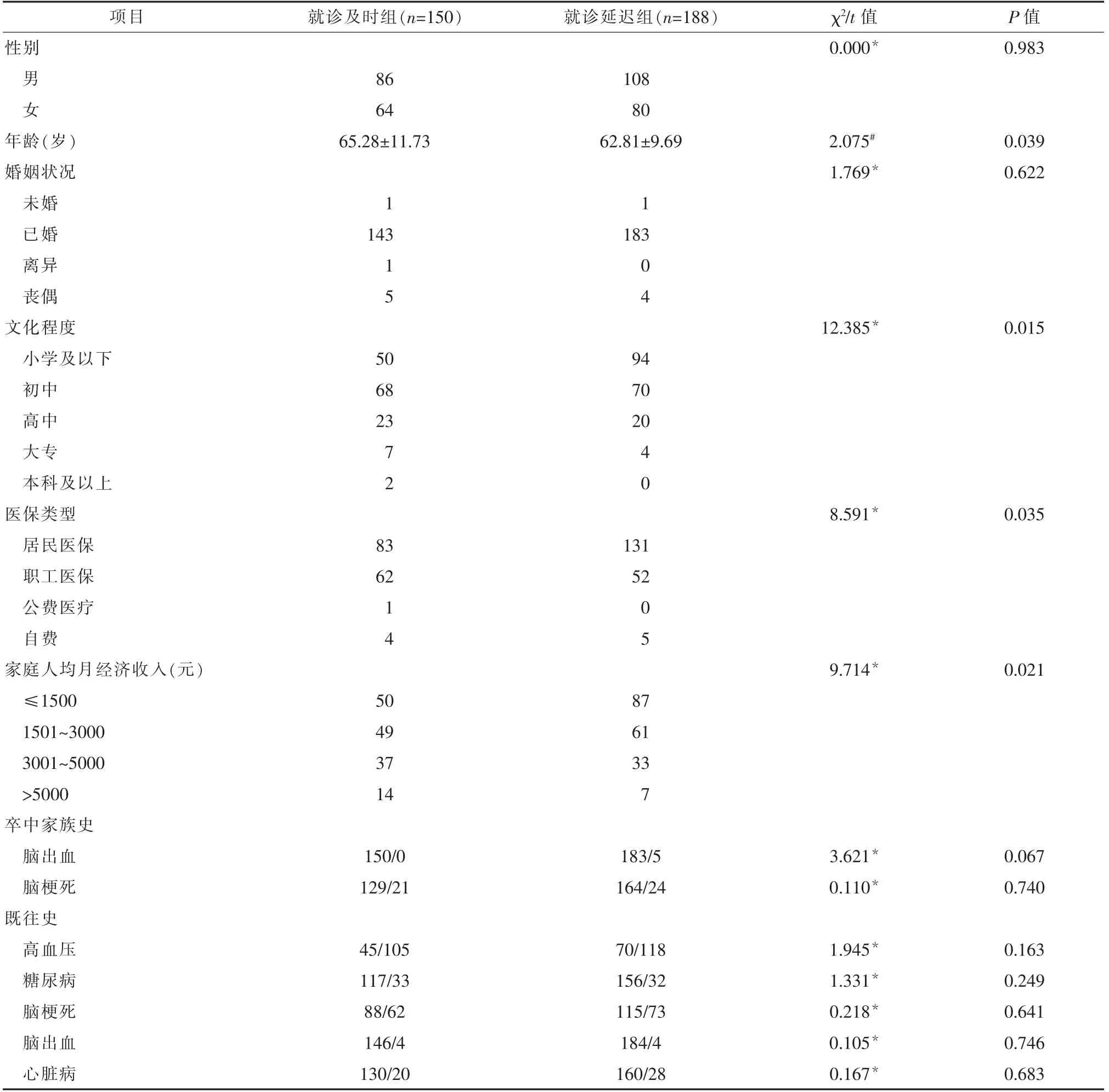

2.2.1 不同基本資料AIS患者院前延遲差異性分析文化程度、醫保類型、家庭人均月經濟收入、年齡(P=0.039)有顯著性差異,見表2。

表2 不同基本資料AIS患者院前延遲差異性分析

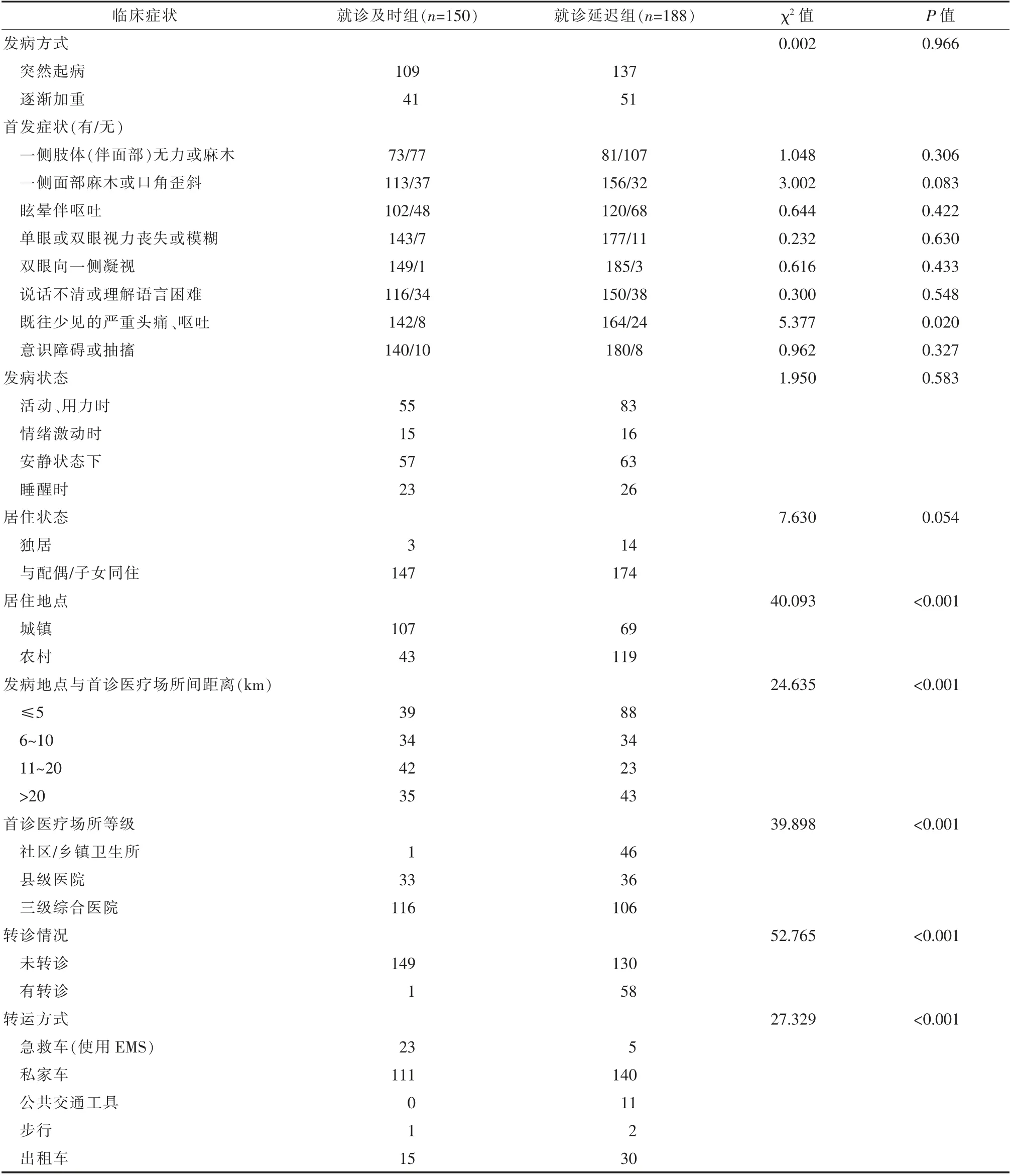

2.2.2 不同疾病相關情況AIS患者院前延遲差異性分析首發癥狀是否出現“既往少見的嚴重頭痛嘔吐”、居住地點、發病地點與首診醫療場所間的距離、首診醫療場所等級、有無轉診、轉運方式間差異有統計學意義,見表3。

表3 AIS患者疾病相關情況對院前延遲的影響

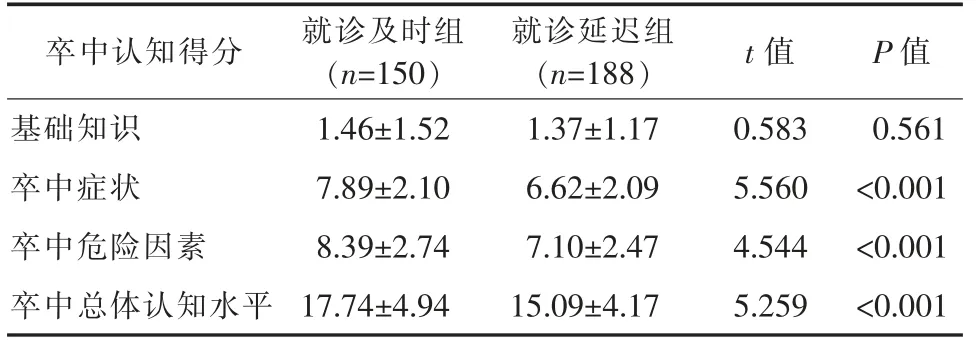

2.2.3 不同卒中認知水平AIS患者院前延遲差異性分析卒中癥狀識別得分、卒中危險因素識別得分、卒中認知水平總得分2組差異有統計學意義,見表4。

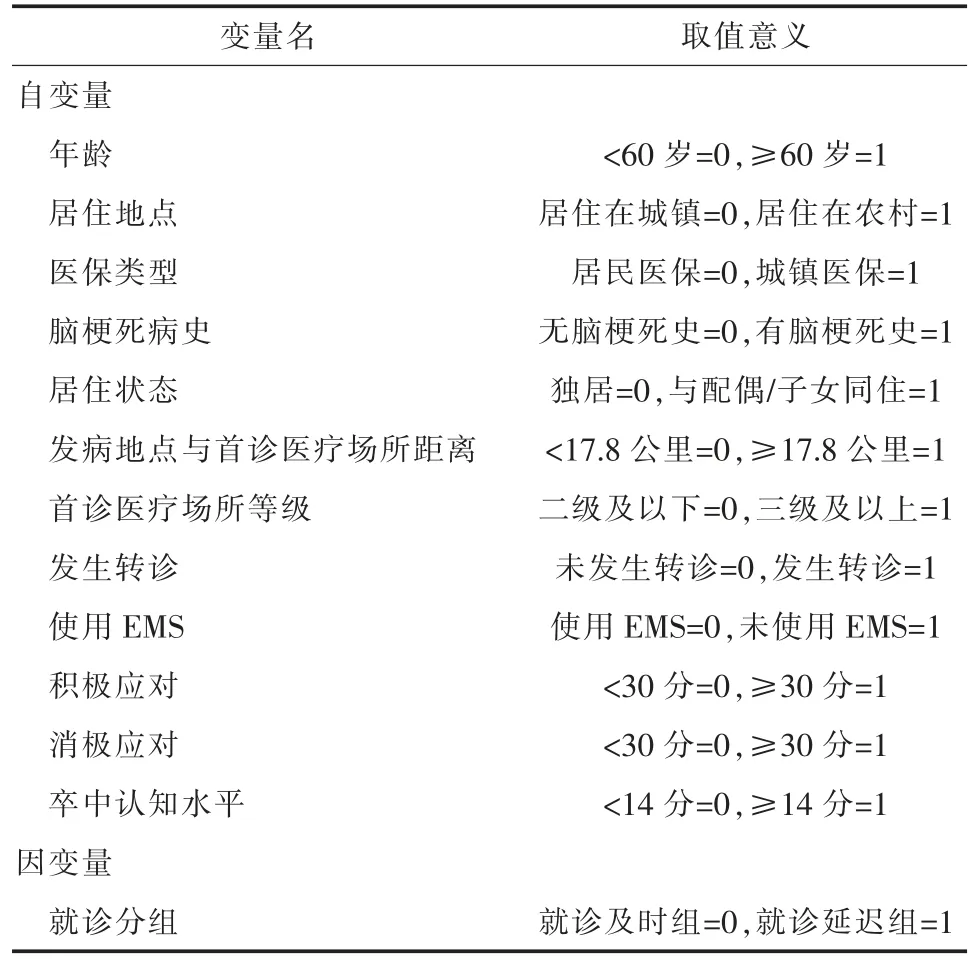

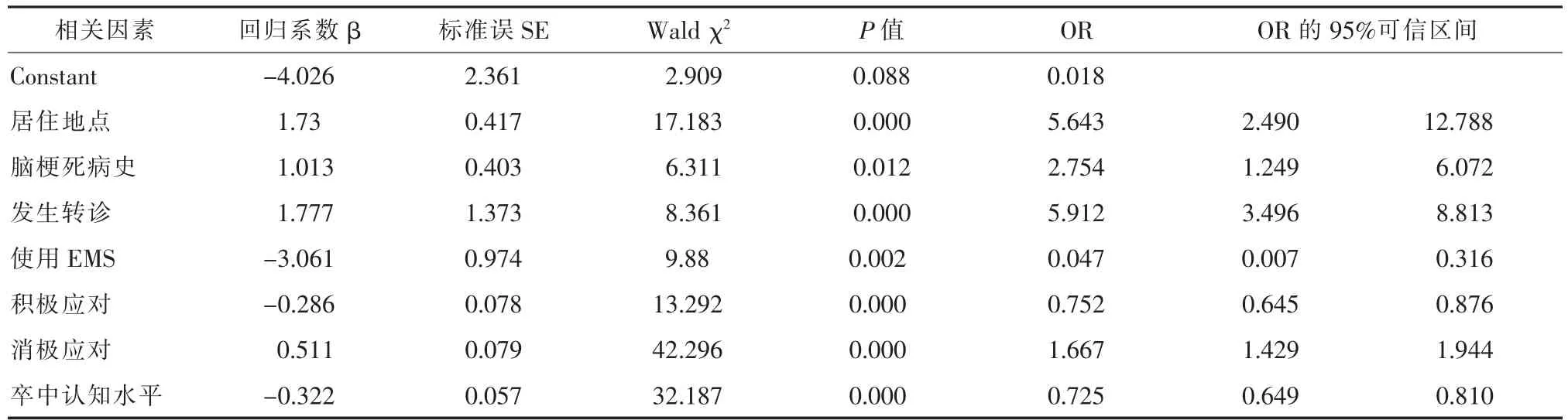

2.3 AIS患者院前延遲的多因素分析該研究采用Logistic回歸分析,變量篩選方法為逐步回歸法,納入分析的變量有年齡、醫保類型、文化程度、居住地點、居住狀態、腦梗死病史、發病地點與首診醫療場所距離、首診醫療場所等級、發生轉診、使用EMS、積極應對、消極應對,模型參數為:-2 log likehood=198.585,R2=0.543,P<0.001。變量賦值表見表5,院前延遲影響因素有:居住地點、是否使用EMS系統、采取的應對方式、卒中認知高水平、是否發生轉診,見表6。

表4 不同卒中認知水平AIS患者院前延遲差異性分析(±s)

表4 不同卒中認知水平AIS患者院前延遲差異性分析(±s)

卒中認知得分 就診及時組(n=150)就診延遲組(n=188) t值 P值基礎知識 1.46±1.52 1.37±1.17 0.583 0.561卒中癥狀 7.89±2.10 6.62±2.09 5.560 <0.001卒中危險因素 8.39±2.74 7.10±2.47 4.544 <0.001卒中總體認知水平 17.74±4.94 15.09±4.17 5.259 <0.001

表5 Logistic回歸分析變量賦值

表6 院前延遲Logistic回歸分析

3 討論

3.1 AIS患者院前延遲現象較為普遍該研究顯示,泰安市AIS患者院前延遲現象較為普遍,發生比例略低于國內相關報道[10,11],多數AIS患者到達醫療場所時已錯過最佳救治機會。分析可能原因:(1)AIS患者卒中認知水平較差,不能及時識別卒中癥狀;(2)AIS患者不了解腦卒中治療時間窗,發病后選擇等待/觀察病情進展;(3)AIS患者未使用EMS,或選擇不具有卒中救治能力醫療機構隨后轉診。同時,可能與近年我國衛生健康行政管理部門對腦卒中防治工作重視度提高,公眾對腦卒中緊急救治意識增強有關。另外,泰安市為中小城市,交通便利也是減少院前延遲的有利因素。

3.2 AIS患者院前延遲影響因素分析

3.2.1 基本資料對AIS患者院前延遲的影響該研究單因素分析顯示,隨著年齡增長患者院前延遲時間縮短,與Kim等[12]研究一致。分析原因,低齡患者仍在工作崗位,工作壓力較大,對自身健康狀態關注較少;老齡患者已處于退休狀態的老年群體更為關注個人的健康狀況,卒中后更易采取積極的就醫行為。文化程度越高的患者院前時間越短,與Sim[13]研究一致。分析原因,文化程度越高患者健康意識及知識接受能力就越強,卒中認知水平就可能越高,更易識別卒中癥狀,從而可盡早就醫。醫保類型為居民醫保及家庭人均月收入較低的患者院前延遲可能性更大,大部分研究支持此結論[10,14]。此類患者因經濟條件差、醫保報銷比例低等因素,消極等待,自行觀察病情變化,或就近到不具備溶栓條件的醫療機構就診繼而轉診,從而增加院前延遲時間。

3.2.2 疾病相關情況對AIS患者院前延遲的影響該研究顯示,首發癥狀出現“既往少見的嚴重頭痛、嘔吐”的AIS患者院前時間可能越短。分析原因,可能與AIS患者出現既往少見的嚴重頭痛、嘔吐癥狀時,可感知的痛苦較大,耐受性差,從而縮短院前時間。農村地區的AIS患者院前時間更長,與方毅[15]研究一致。交通不便、途中耗時長、經濟能力差、卒中癥狀識別能力差及急救意識薄弱等易導致農村AIS患者院前時間增加。發病地點與首診醫療場所距離越遠的AIS患者院前時間越短。推測患者發病后只考慮經濟實惠、交通便捷等因素,直接選擇最近的社區或鄉鎮衛生院作為首診醫療機構,治療效果不滿意繼而發生轉診,導致較為嚴重的院前延遲。由此可見,加強公眾對卒中知識宣教,卒中發生后應直接盡快到具有卒中救治能力的醫療機構就診,避免轉診。該研究顯示,發病后首診醫療場所的等級越高的AIS患者院前時間越短,且Logistic回歸分析顯示轉診是院前延遲的危險因素,與王素香等[16]研究一致。分析原因,轉診患者的首診醫療場所多是基層醫療機構,而基層醫務人員對卒中不能正確識別、急救意識差及不具備溶栓救治能力,導致患者錯失治療機會。由此可見,應提高公眾對首診需選擇具有卒中救治能力醫療機構重要性的認知,加強對基層醫務人員卒中知識培訓,增強其準確快速識別能力。該研究顯示,使用EMS的患者明顯縮短了院前時間。啟用EMS可實現快速轉運,還可對患者進行初篩,使用綠色通道,同時縮短院前及院內時間。

3.2.3 卒中認知水平對AIS患者院前延遲的影響該研究顯示,卒中認知水平越高的AIS患者院前時間越短,與所見研究相一致[7]。卒中發生后,認知水平越高的AIS患者就更可能在短時間內快速識別,且使用EMS等積極的就醫行為,從而避免院前延遲的發生。因此,應積極提高中國版“中風1-2-0”識別方法的普及教育,讓更多AIS患者受益。

3.3 研究的局限性因該研究樣本量及時間的局限性,需進一步擴大樣本量,提出應對策略,對腦卒中高危人群實施干預,驗證效果,總結經驗。

AIS患者院前延遲現象較為普遍,多數患者到達就診醫療場所時已錯過最佳救治機會。不同社會經濟特征、卒中認知水平、發病后的就醫行為等均為AIS患者院前延遲影響因素,應積極控制其可控因素,探索適合本地縮短院前時間的對策:制定綜合教育方案,以提高公眾對卒中的認知水平;完善急救醫療服務,暢通卒中救治渠道;加快區域化卒中救治體系建設,打造卒中黃金救治圈;加大農村醫療機構建設投入,改善農村醫療條件;避免老人獨居,強化家庭、應急求助信息系統等社會支持系統。綜上所述,為保證卒中患者能夠得到及時高效的救治,需要患者、家庭、醫院、社會、政府多方協同配合,方可有效縮短院前時間,改善院前延遲,使腦卒中患者得到最大的獲益。