刺絡藥罐法聯合作業療法對產后腰痛患者情緒的影響*

*基金項目:湖北職業技術學院校級課題(項目編號:2017B04)。

產后腰痛,中醫稱為“產后身痛”,表現為分娩后腰部和骶髂關節疼痛及功能障礙,發生率為45.0%~76.0%[1],伴有焦慮、抑郁等心理問題。若未及時治療,易致病情經久難愈,顯著降低產婦生活水平。本研究采用刺絡藥罐法聯合作業療法治療產后腰痛,療效確切。

1 資料與方法

1.1一般資料 選擇2017年12月至2019年12月于孝感市中心醫院康復醫學科住院收治的產后腰痛患者57例。將其按照隨機數字表法分為對照組(29例)和治療組(28例)。2組臨床資料在年齡、病程、刨宮產率方面比較無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2診斷標準 ①產前無腰痛史;②產后出現急、慢性腰痛,或腰骶部酸痛乏力、腰部活動受限;③有勞累或受涼史;④影像學提示,腰椎生理曲度輕度改變、小關節錯位或者輕度旋轉。

1.3納入標準 ①符合上述診斷者;②年齡20~35歲;③2周以內未使用其它治療方法者。

1.4排除標準 ①腰部手術和外傷史;②腫瘤、骨折、結核、免疫系統疾病等;③合并有嚴重心腦血管等疾病。

2 方 法

2.1對照組采用刺絡藥罐治療。

2.1.1刺絡藥罐材料 ①刺絡組套;②煮罐容器1套;③拇指竹罐5~10枚;④中藥封包

2.1.2刺絡筆制備 雙手消毒后,將一次性12號無菌注射針頭與刺絡筆尾端連接,取無菌套管旋于刺絡筆尾端。旋轉無菌套管,同時點按筆帽,調整針尖外露尺寸,以1.5~2.5mm為宜。

2.1.3藥罐制備 將拇指竹罐和中藥封包置于煮罐容器中,加水煮沸備用。

2.1.4取穴 腎俞、陽陵泉、腰陽關、委中、阿是穴。

2.1.5操作 患者俯臥位,常規消毒后,施術者刺手持刺絡筆,快速按動筆帽端使針尖向下點刺出血;使用持物鑷夾出竹罐,罐口輕過冷水,迅速吸拔于上述穴位,留罐3min,用棉簽處理吸拔出的瘀血,于施術部位再次消毒。每3天一次,一周2次,共治療4周。

2.2治療組 在對照組基礎上聯合作業療法治療 ①背橋訓練 產婦仰臥,雙手伸直,置于軀干2側,雙下肢并攏屈曲,抬起臀部,保持軀干平衡。②腹橋訓練:產婦俯臥位,雙肘及雙腳支撐,使身體懸空,軀干保持平直。上述訓練均持續10-15秒/次,10次/組,3組/日。

2.3評估指標 采用焦慮自評量表(SAS)及抑郁自評量表(SDS)進行焦慮/抑郁評估。指導產婦于治療前、治療4周后、出院后3個月自評,以當面或電話回訪形式獲取結果。

3 結 果

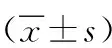

3.12組患者不同時間點焦慮自評量表(SAS)評分比較 治療前,2組SAS評分比較差異無統計學意義(P>0.05);出院后3個月治療組SAS評分低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。(見表1)

表1 2組患者不同時間點焦慮自評量表(SAS)評分比較分)

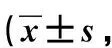

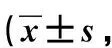

2.22組患者抑郁自評量表(SDS)評分比較 治療前,2組SDS評分比較差異無統計學意義(P>0.05);治療4周后、出院后3個月,治療組SDS評分均低于治療前,差異均有統計學意義(P<0.05)。(見表2)

表2 2組患者不同時間點抑郁自評量表(SDS)評分比較分)

4 討 論

產后腰痛是產后常見病,該病的發生與內分泌紊亂、腰椎生理弧度的改變、精神調節失衡等多因相關。其中,精神刺激是其重要的致病因素。產后腰痛得不到緩解,致使產婦生活、哺乳方式改變,日常活動受限等,此種角色轉變令產婦難以接受,潛在的認知扭曲被激發。導致其在認知、行為及人際關系方面均會出現不同程度的障礙從而引發精神癥狀,進而引發乳汁減少、尿頻等一系列癥狀,又致精神癥狀進一步加重,陷入“疼痛--抑郁--疼痛加重”的惡性循環。

產后腰痛屬于中醫“產后風”的范疇。《醫學心語·產后腰痛》: “腰以下,皆腎所主。因產時勞傷腎氣,以致風冷客之,則腰痛。”其病因病機為氣血兩虧,沖任失和,經脈失于濡養,“不榮則痛”;因此,其核心病機乃“多虛多瘀”,治當祛瘀生新。

本研究采用刺絡拔罐法,有效地避免了口服藥物對乳汁的影響,同時還具有以下特點:一、基本無痛、安全迅速。二、拇指竹罐吸拔力強、出血量適宜。三、中藥封包,根據產后多虛多瘀的病理特點,選用五倍子、當歸、雞血藤、香附、紅花、川牛膝、補骨脂組成。諸藥合用,可祛瘀生新、活血通經止痛。

同時,通過指導產婦在家行背橋、腹橋、側橋等作業療法,對腹橫肌、多裂肌等核心肌群進行訓練,增加脊柱穩定性,從而達到減輕產后腰痛的效果。

本研究結果提示,通過刺絡藥罐法聯合作業療法治療,可明顯減輕腰痛癥狀,加強產婦核心肌群的穩定性,恢復腰椎正常的生物力學關系減輕焦慮/抑郁狀態,切斷“疼痛--抑郁--疼痛加重”閉環,不同程度地提高產婦生活質量。