護理干預對四肢骨折術后肢體腫脹患者康復效果的影響

陳靜

山東省青島市即墨區移風店衛生院,山東 青島 266200

四肢骨折作為臨床常見的骨折類型,多發于交通事故傷、高空墜落傷以及重物撞擊傷等情況下,手術治療是幫助患者恢復肢體功能的最直接和最有效途徑,但是患者術后長期臥床、缺乏活動,加之手術創傷、軟組織損傷和麻醉因素影響,患者術后血液流變學和靜脈回流均受影響,多發四肢腫脹,因此患者術后的護理需求較大,尤其是在四肢腫脹護理過程中,需要采用全面、優質、人性化的護理措施。基于此,我院嘗試以臨床患者作為實驗對象,開展優質護理干預活動,和傳統護理干預下患者的臨床數據展開對比,分析優質護理干預措施的應用價值,實驗結果報道如下[1]。

1 資料與方法

1.1一般資料: 本次實驗納入患者100例,均是四肢骨折術后肢體腫脹患者,患者入院時間為2019年5月-2020年6月。實驗組:男32例、女18例,均在18-64歲之間,均值 (38.20 ±8.54)歲;20例上肢骨折、30例下肢骨折。對照組:男33例、女17例,均在25-67歲之間,均值 (39.54±7.95)歲;19例上肢骨折、31例下肢骨折。基線資料經對比,統計學意義上的差異性不明顯,P>0.05,可以對比研究。

1.2方法 對照組患者給予常規護理。

實驗組患者給予優質護理:

(1)健康教育。和患者普及有關四肢骨折的臨床疾病知識和手術治療方案、術后注意事項等,如術后肢體腫脹預防措施與應急處理方法,消除患者對手術治療與術后護理干預措施的疑慮

(2)疼痛護理。四肢骨折患者承受著巨大的生理疼痛,需要對患者疼痛程度和疼痛部位展開評估,轉移患者注意力,降低疼痛感;鼓勵患者參與肌肉按摩護理;疼痛劇烈情況下可以使用鎮痛藥物。此外,疼痛護理期間,適當給予心理疏導,傾聽患者主訴,主動和患者溝通病情,說明康復后的預期效果,結合成功康復案例幫助患者建立康復信心。

(3)創面護理。術后患肢需要包加壓包扎3天,以棉墊裹住患肢后,使用彈力繃帶包扎。密切觀察患者患肢包扎情況,過緊或者過松需要及時處理。定期更換敷料,使用紅外線照射創面2-3次/,每次可持續照射半小時,加速創面血液循環。

(4)康復訓練。指導患者參與深呼吸、肌肉放松訓練,肌肉放松順序依次為雙手、手臂、頭頸部、肩部、腿腳部,訓練頻率為1次/d,每次持續半小時。術后肢體功能訓練指導方面,初期進行被動肢體訓練,隨著患者康復進程推進,逐步過渡到主動鍛煉,如遠端指/趾關節訓練,隨著進入恢復期,結合患者耐受程度增負重訓練項目,提高患者肢體康復速度[2]。

2 結 果

2.1臨床指標對比 實驗組患者術后后腫脹消失時間、住院時間兩個指標水平均比對照組低,VAS評分水平則高于對照組,統計學數據存在組間差異(P<0.05)。

表1 兩組患者術后腫脹消失時間、住院時間和VAS評分比較

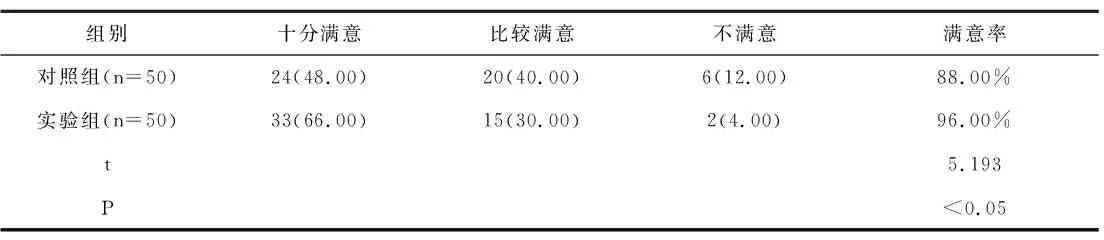

2.2護理滿意度比較 實驗組患者護理滿意率為96.00%,和對照組(88.00%)比較,結果突出統計學差異(P<0.05)。

表2 兩組患者護理滿意度比較

3 討 論

優質護理模式應用于四肢骨折術后肢體腫脹患者的臨床護理工作中,能夠結合患者的生理和心理護理干預需求,開展針對性的護理活動,提高患者舒適度,緩解患者不良心理,加速炎癥消退,改善局部血液循環狀態,促進患者肢體功能恢復。

基于此,本次實驗以我院臨床四肢骨折術后肢體腫脹患者為實驗對象,參與實驗活動的100例患者都是盲選進入研究范圍,分成對照組和實驗組,在組間數據不存在統計學差異性的情況下組織對比護理活動,常規護理方案的應用效果明顯處于劣勢,本研究中應用優質護理模式的實驗組患者,在術后腫脹消失時間、住院時間、VAS評分、護理滿意率等指標上的比較結果均優于對照組,可見對比來說,優質護理干預方案更能夠加速四肢骨折患者康復,對其術后肢體腫脹癥狀緩解作用更明顯,可以加速患者康復進程。建議臨床護理工作中,結合四肢骨折術后肢體腫脹患者的臨床癥狀,分析其護理需求,合理選用優質護理干預方案[3]。