外傷性脾破裂腹腔鏡下脾切除手術治療的臨床療效及安全性分析

楊凱

黑龍江省農墾總局總醫院,黑龍江 哈爾濱 150088

外傷性脾破裂是臨床上常見的一種腹部損傷,該疾病還可能伴隨其他內臟損傷。若患者脾臟受損嚴重,則必須切除脾臟。臨床上治療外傷性脾破裂時常用常規開腹和腹腔鏡下行脾切除術,前一種方法切口大、出血量多,容易損壞患者腹壁結構,因此近年來腹腔鏡下脾切除手術治療得以廣泛推廣[1]。為探討該方法的臨床療效和安全性,我院給予觀察組患者在腹腔鏡下行脾切手術,具體結果如下。

1 資料與方法

1.1一般資料 從近兩年(2019年5月-2021年5月)在我院接受治療的外傷性脾破裂患者88例為觀察對象,按照治療方法差異分為對照組與觀察組,每組44例。其中,對照組男性居多,男女分別有23例和21例;年齡最小患者24歲,但不超過60歲,平均年齡(45.62±3.41)歲;受傷到入院時間30min~2h,平均(58.34±10.23)min。觀察組男性居多,男女分別有25例和19例;年齡最小患者22歲,但不超過63歲,平均年齡(47.25±3.37)歲;受傷到入院時間38min~2h,平均(60.62±10.13)min。兩組資料對比結果無明顯差異,可進行比較。

1.2方法 對照組為傳統開腹手術,具體方法如下:全麻后墊高頭部,并在腹部中間位置做直徑約為20cm的切口,逐層切開腹腔,借助負壓吸引器吸出內部凝血,借助超聲刀按照從上到下原則離斷脾胃韌帶,充分暴露胃后壁及胰尾兩個部位,結扎脾動脈后往上牽拉,逐一分離脾膈韌帶、結腸韌帶和脾腎韌帶等等,將脾蒂切斷并移除脾,之后清理脾窩,止血成功后做好引流操作,將切口縫合。

觀察組為腹腔鏡下脾切除術,具體方法為:全身麻醉后墊高頭部,調整合適體位,建立氣腹后對氣腹壓進行控制,約為13mmHg左右。腹腔鏡置入位置選擇臍上10mm處,并在劍突下作一操作孔,約為5mm,在左腋中線、腋前線肋下緣做一12mm的操作孔,借助負壓吸引器吸凈內部凝血。之后將胰尾推開,將脾臟下極充分暴露出來,借助超聲刀將脾結韌帶和脾臟下極血管離斷;借助合成夾結扎粗大血管;充分暴露脾蒂后切除脾,最后重新建立氣腹部,將腹腔清理干凈后做好引流并固定引流管,最后縫合。

1.3觀察指標 觀察兩組患者住院時間、胃腸恢復時間和不良反應發生情況[2]。

2 結 果

2.1對比兩組患者住院時間和胃腸恢復時間 觀察組住院時間低于對照組,且胃腸恢復時間低于對照組,兩組對比結果均為P<0.05,有明顯臨床統計學意義。具體資料見表1。

表1 比較兩組患者住院時間和胃腸恢復時間

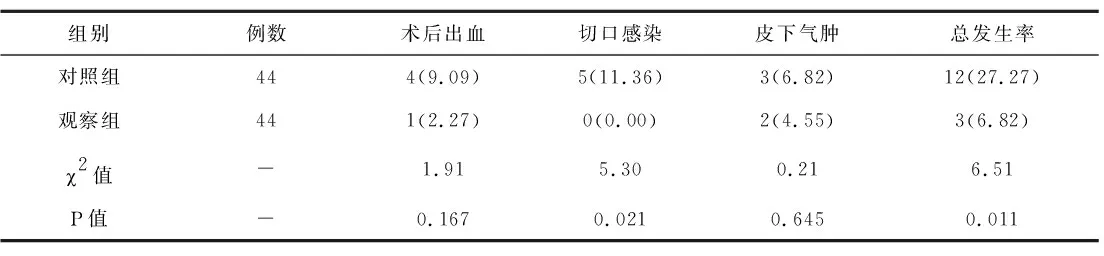

2.2對比兩組患者治療期間并發癥發生情況 觀察組患者總并發癥發生率與對照組患者相比,結果為前組低于后組,經對比P<0.05,有臨床統計學意義。具體見表2。

表2 對比兩組患者治療期間并發癥發生情況[n(%)]

3 討 論

傳統開腹脾切除手術雖取得一定的效果,但創傷較大,且不利于預后,術中出血量較大,對患者生命安全造成較大威脅,主要在于該手術術后并發癥多,容易出現感染、皮下氣腫等。醫療不斷進步的過程中人們逐步推廣了腹腔鏡技術,目前廣泛應用外傷性脾破裂治療,取得理想的治療效果,主要因為該手術創口很小,且患者術后更容易恢復,并發癥發生率低[3-4]。

有研究表明腹腔鏡手術反應強度較低,且手術應激反應持續時間不長,臨床應用價值較高。但該技術對操作者各方面的要求較高。此外,醫學不斷發展腹腔鏡器械逐步取得進步,拓寬了手術適應,但還未明確兩種方法的優越性[5]。從本次研究結果可知,觀察組住院時間、胃腸恢復時間和不良反應發生率和對照組相比更低,且組間對比都有P<0.05,存在明顯臨床統計學意義。

綜上,在腹腔鏡下給予外傷性脾破裂患者接受脾切除術近期療效更好,降低了并發癥發生率,是一種相對安全的治療方法,可推廣。