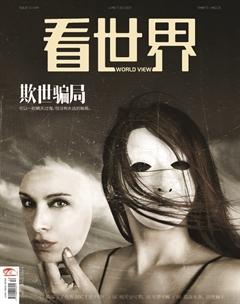

欺世騙局

2021-06-23 13:21:48本刊編輯部

看世界 2021年12期

本刊編輯部

真理是赤裸的,而騙局往往帶著精美的包裝。

從“電子商務原始時代”的名人騙局,到如今十多種分類的騙局,網絡騙局的進化水平始終走在反詐騙者的認知水平之前。尼日利亞騙局、信用卡詐騙、商業郵件詐騙,都隨著網絡技術的進步而常見常新。

從江湖騙上廟堂,其實沒有想象中那么難。阿爾巴尼亞、印度尼西亞,甚至美國的政界要人,都一度成了騙子的“手下敗將”。

“殺豬盤”的詐騙者,瞄準渴望情感慰藉的“孤獨的人”,偽裝成真誠的傾聽者、深情款款的紳士,并不需要給予實際的物質饋贈與幫助,甚至不需要見面,就能詐騙到錢財。

“境外醫療旅游”犯罪團伙設下的局更“高大上”、更“豪華”。老人們即使逃得過醫療騙局,也往往逃不過養老騙局、旅游騙局、投資騙局、購物騙局……

金融騙局的設計者洞察人性,像龐氏騙局的三大典型案例—查爾斯·龐茲騙局、伯納德·麥道夫騙局、BitConnect 騙局—絕非簡單的“拆東墻補西墻”。大多數人在看到身邊的人開始發財時,很容易心生嫉妒,自己也忍不住參與進來。

大大小小的騙局,既包含了害人害己的殘酷,也包含了藐視一切的狂妄,以及人性中欲壑難填的貪婪。

如果一件事太過“美好”,那么最好不要相信。

猜你喜歡

少兒科技(2022年4期)2022-04-14 23:48:10

雜文月刊(2021年11期)2021-01-07 02:48:01

攝影與攝像(2020年12期)2020-09-10 07:22:44

文苑(2019年24期)2020-01-06 12:06:58

好孩子畫報(2018年7期)2018-10-11 11:28:06

今古傳奇·故事版(2016年24期)2017-02-07 04:29:04

影視與戲劇評論(2016年0期)2016-11-23 05:26:47

工業設計(2016年10期)2016-04-16 02:44:06

數學大王·低年級(2014年7期)2014-08-11 16:36:44

海外英語(2013年8期)2013-11-22 09:16:04