新形勢下鄉(xiāng)村文化產業(yè)發(fā)展存在的問題及思考

隋愛杰

隨著改革開放40多年的發(fā)展,農民群眾從思想上、結構上、文化上有了較大的改變。近年來,由于通訊事業(yè)和電子產品的普及和發(fā)展,農民群眾獲取的知識量從簡單的報刊雜志、廣播電視,而今又發(fā)展到電腦、手機,獲得知識的渠道越來越多,獲取信息的速度越來越快,對知識、信息的需求也越來越高。有文化知識的新型農民群眾開始學會運用自媒體,在抖音、快手等小視頻上宣傳自己的農副土特產品,甚至有的開展了電子商務和互聯(lián)網+農業(yè),開始從知識和信息上致富創(chuàng)業(yè)。這就為我們實施鄉(xiāng)村戰(zhàn)略奠定了基礎和保證。黨的十九大提出鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,而鄉(xiāng)村文化建設正是鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的重要組成部分,這就為我們在新形勢下如何開展鄉(xiāng)村文化建設提出了一個新的課題。

現階段鄉(xiāng)村文化發(fā)展存在的主要問題

一些基層領導干部對農村文化建設認識程度不夠,對農村的文化建設還停留在固有模式

長期以來,由于一直把農村經濟工作放在第一位,使得一些基層領導干部對農村文化建設意識薄弱,認為只有經濟工作才是“硬指標”,從而不同程度存在“重經濟,輕文化”的現象。認識不到農村文化建設對農村經濟發(fā)展的推動作用。雖然經過“兩個文明”的建設,農村物質生活水平和精神面貌都有了很大的改觀,但農村文化建設還停留在原有固定模式上:建立和裝飾好文化室,擺上規(guī)整的報刊雜志。但很多文化室只是為了完成指標,并沒有得到農民群眾的認可和利用。再就是每年的節(jié)假日期間,組織一兩次文體活動,唱唱歌、跳跳舞、發(fā)發(fā)獎狀,最后再來一次大家樂的聚餐。當然,這些工作是必要的,而且每年的文體活動也是必不可少,年終的工作總結也是可以過關的,但是在社會和科技水平快速發(fā)展的今天,已經不能滿足現代農民日益增長的文化需求,更不能真正展示出新時代的農民風采。

農村人口年齡結構失衡,缺少有知識有文化的鄉(xiāng)村帶頭人

農民群眾是農村文化建設的主體,振興鄉(xiāng)村戰(zhàn)略的重要指標就是培養(yǎng)出有知識、有文化的新型農民,實現現代化農業(yè)生產,提高農民群眾整體文化素質。改革開放后,由于勞動密集性企業(yè)的大量增加、城市建設的發(fā)展、以及第三產業(yè)的蓬勃興起,致使農村青壯年勞動力走出鄉(xiāng)村,農村的人口基數不斷減少。農村人口流向城市,已成為趨勢,造成越是有能力、有文化的年經農民,越要走出鄉(xiāng)村,到更有前途的城市和地區(qū)去發(fā)展。

農村文化的發(fā)展,缺少資金的支持

在農村文化建設與發(fā)展過程中,資金是各種項目和活動能夠順利開展的基礎和保障。缺少資金的支持已成為制約農村文化建設與發(fā)展的關鍵因素。農村文化建設與發(fā)展資金來源,主要有三部分:政府的財政支持;村集體收入的提留;企業(yè)和個人的捐贈。對于政府的財政支持方面,基層干部往往存在“等、靠、要”的思想,給多少錢辦多大的事。想開展的文化項目,也是“只有想法,沒有辦法”。主要在于缺少文化建設方面的的帶頭人,沒有因地制宜的制定好可行性文化項目,可行性報告也寫得不夠全面,不懂得申報程序,往往是政府立項審核不能通過,很長時間得不到政府的財政支持,進入不了財政預算。村集體由于土地承包戶大量轉包土地,農民的文化建設意識不強,參與熱情不高,村集體的文化經費提留就非常少,每年僅僅訂幾份報刊雜志,搞幾次活動吃頓飯。企業(yè)和個人的捐贈也往往是捐一點用一點,沒有對文化產業(yè)的發(fā)展全盤規(guī)劃,由于資金較少,基本形成不了文化產業(yè)的規(guī)模。而且沒有很好的財務監(jiān)督機制,也影響了企業(yè)和個人的捐贈積極性。

片面理解鄉(xiāng)村文化建設,鄉(xiāng)村文化產業(yè)項目延展度及可持續(xù)性較弱

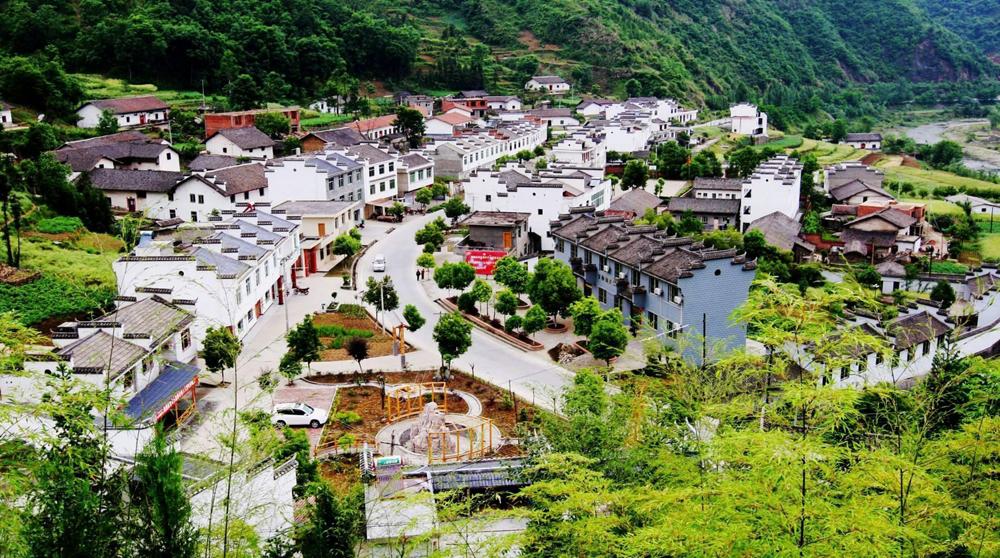

常言道:“十里不同風,百里不同俗”,只有根植基層,深刻挖掘本鄉(xiāng)本土的文化內涵,鄉(xiāng)村文化產業(yè)項目才會被社會接受、市場認同,從而形成良好的“造血功能”,進入良性循環(huán),經濟促進文化繁榮,文化帶動經濟發(fā)展。這樣的鄉(xiāng)村文化產業(yè)項目才會有強大的生命力。近年來基層組織紛紛打造自己的新農村,籌建和改建有本土鄉(xiāng)情的特色小鎮(zhèn)。在現實的實施過程中,基本遵循著修正路面,綠化種植,安放幾座雕塑,道路兩側墻壁畫上民俗風情畫,有條件的鄉(xiāng)村還建有村史館和展覽館。這些工作雖然改善了村民的人居環(huán)境,但是并沒有深刻挖掘本鄉(xiāng)本土的文化內涵,這種“千篇一律”的文化展覽,自然引不起游客的興趣,就更打不開農副土特產品的銷售渠道。還有一些鄉(xiāng)村文化產業(yè)項目,由當地特產企業(yè)籌辦,并沒有讓村民參與其中,村民在這些文化項目中也沒有獲得實質上的財富收益,因而也沒有調動起村民參與的積極性。這些文化項目經過一陣宣傳,一陣熱之后,并沒有看到預期的社會效益和經濟效益,慢慢也就淡化下來了。

關于新農村文化建設的幾點想法

響應鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的號召,深刻理解鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的重要意義,提高對鄉(xiāng)村文化建設的認識

黨的十九大報告中指出,農業(yè)農村農民問題是關系國計民生的根本問題。必須始終把解決好“三農”問題,作為全黨工作的重中之重,實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。在實施這一戰(zhàn)略目標時,要堅持黨的領導地位,發(fā)揮政府的主導作用。用先進的新農村文化理念,結合鄉(xiāng)約民情,改變陳規(guī)陋習,發(fā)揚傳統(tǒng)文化,引導農民群眾提高整體文化素質,造就新型農民。這是一項艱巨的、長期的任務。也是鄉(xiāng)村治理體系的重要補充。所以各級黨政領導干部要統(tǒng)一思想,提高認識,持續(xù)推進。在鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的指導下,各級領導干部要因地制宜的制定突出地方特色的文化產業(yè)項目,深刻調研,統(tǒng)籌規(guī)劃,加強落實。以經濟促進文化繁榮,文化帶動經濟發(fā)展。將鄉(xiāng)村文化建設與“精準扶貧”相結合。對落后地區(qū)不僅是物質扶貧,更是思想觀念上的扶貧。在基層組織積極培養(yǎng)和選拔文化素質高,熱愛家鄉(xiāng)文化建設的年輕人充實到隊伍中來。將經濟發(fā)展與鄉(xiāng)村文化建設共同作為基層干部的考核內容,形成長期有效的文化管理體制。

鄉(xiāng)村文化建設根植于基層,發(fā)揮基礎組織領導帶頭作用

充分發(fā)揮基層黨支部的作用,選拔任用敢于創(chuàng)新,有新思想、新觀念、負責任的鄉(xiāng)村文化帶頭人。大膽任用留村致富創(chuàng)業(yè)模范,積極引進返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)的年輕人,這些年輕人,接受新生事物快,思想開放,有想法、有經歷,對家鄉(xiāng)的未來充滿希望,而且更想在農村的廣闊天地,大做一番事業(yè)。只有帶有領農民群眾集體致富的同時,才能帶動起村屯文化的建設與發(fā)展。利用老年人的特長,講解和傳授傳統(tǒng)手藝、傳統(tǒng)工藝,繼承和發(fā)揚傳統(tǒng)文化和歷史精髓。人口少的村屯,可以以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位,聯(lián)合舉辦鄉(xiāng)村文化活動,能夠更加合理的調配資源,利用整體優(yōu)勢,既增大了鄉(xiāng)村文化活動的規(guī)模、提高了檔次、擴大了影響力,也為將來的合村并鎮(zhèn)打下基礎。在新農村建設中的扶貧干部,做好村領導的參謀工作,在脫貧攻堅工作的同時,也要帶動好新農村的文化建設。

因地制宜制定好本村的鄉(xiāng)村文化產業(yè)項目,多渠道籌措項目發(fā)展資金

每個村屯都有自己優(yōu)勢文化特色,基本涵蓋以下幾個方面:農副土特產優(yōu)勢、歷史人文優(yōu)勢、少數民族文化優(yōu)勢、風光景點優(yōu)勢、休閑度假優(yōu)勢等等。只有因地制宜深度挖掘和開發(fā)出自己村屯的固有優(yōu)勢,廣泛爭取村民的意見和建議,調動廣大村民的積極性,讓每個村民都參與到文化項目中來,從中增加農民的收入。只有全員參與,鄉(xiāng)村文化產業(yè)項目,才會有強大的生命力。即使有外部再強大的資金支持,沒有村民的熱情參與,鄉(xiāng)村文化產業(yè)項目都是不可持續(xù)的。

農村的文化發(fā)展離不開資金的支持。首先要立足于自身,調動本村屯的閑散資金,以村集體與村民自愿的原則,對文化產業(yè)項目投資入股。其次,利用政策優(yōu)勢,爭取國家和地方的財政支持。第三,引進對鄉(xiāng)村文化項目感興趣的外部企業(yè)和個人的資金。有條件的村屯還可以爭取銀行貸款。總之,在鄉(xiāng)村文化產業(yè)項目中以村集體及村民參與為主體的股份制企業(yè)比較合適。這樣在鄉(xiāng)村文化項目進行的同時,也增加和提高了農民的生活水平,更能引起村民的關注,使鄉(xiāng)村文化建設能夠進行合理的循環(huán)。

其中特別強調的一點是,對于鄉(xiāng)村文化項目資金的使用,必須做到專款專用,設立專款帳戶,同時進行政務公開和財務公開,特別是一些企業(yè)和群眾的捐款,更應該統(tǒng)籌規(guī)劃,合理使用。建設使用前,爭取捐贈者意見,使用后,讓捐贈人和村民看到文化建設成果。

(延邊職業(yè)技術學院)