基于中國知網(wǎng)數(shù)據(jù)的三化螟研究文獻計量分析

龍夢玲 梁玲玲 黃若琪 陳玉沖*

(1.廣西壯族自治區(qū)植保站,廣西 南寧 530022;2.廣西農(nóng)業(yè)科學院,廣西 南寧 530007)

三化螟(Tryporyza incertulas(walker)或Scirpophaga incertulas),屬鱗翅目螟蛾科。三化螟為單食性害蟲,常以幼蟲蛀食水稻莖稈,形成枯心苗、白穗、枯孕穗等為害癥狀,是水稻生產(chǎn)中的主要鱗翅目害蟲之一。現(xiàn)在水稻三化螟防治出現(xiàn)了種群數(shù)量變動大[1-3]、農(nóng)藥抗藥性增強[4]等問題。針對某一特定害蟲進行文獻計量學研究,能從多角度定量分析某一特定害蟲研究的整體布局和發(fā)展方向[5],讓農(nóng)業(yè)科研工作者尤其是初入門的青年科技工作者快速了解該蟲的研究歷史和業(yè)內(nèi)專家,從宏觀角度對研究內(nèi)容和熱點動態(tài)有數(shù)據(jù)化的認識,期刊分布研究有助于科研人員的文獻查找、閱讀以及在論文投稿過程中選擇合適期刊,更快地進入科研工作狀態(tài)。為更好地了解水稻三化螟研究現(xiàn)狀,本文用文獻計量學方法,對中國知網(wǎng)數(shù)據(jù)庫中1951—2019 年三化螟研究文獻進行統(tǒng)計分析,以期為科研人員從文獻計量角度更好地認識三化螟研究現(xiàn)狀提供數(shù)據(jù)參考。

1 材料與方法

1.1 數(shù)據(jù)來源

文章以中國知網(wǎng)(CNKI)數(shù)據(jù)庫中“三化螟”有關的研究文獻作為數(shù)據(jù)源,搜索年份為1951-2019 年(檢索時間為2020年4月)。為保證數(shù)據(jù)具有足夠的相關性,對數(shù)據(jù)進行了人工篩選,刪除了重復文獻、一稿多投、新聞報道以及與三化螟研究無直接關聯(lián)等不相關條目,篩選出1771條相關文獻樣本數(shù)據(jù)。

1.2 研究方法

利用文獻管理軟件Endnote對這些文獻的年代、期刊、作者和關鍵詞進行了統(tǒng)計,并選取了其中的4個高頻關鍵詞做了論文主題時間動態(tài)分析。

2 結果與分析

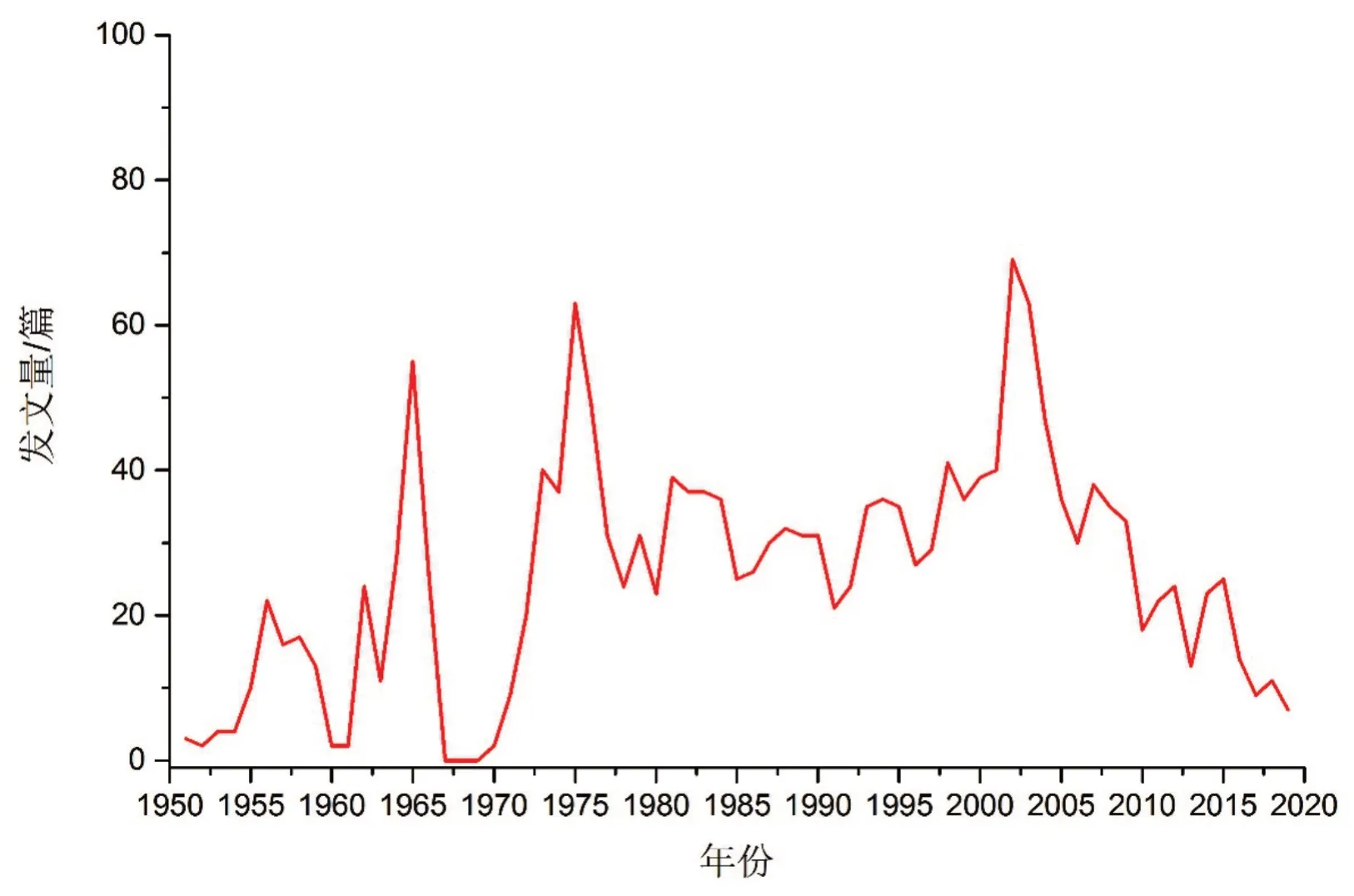

2.1 發(fā)文量年代分布

由圖1 可知,在中國知網(wǎng)數(shù)據(jù)庫中,三化螟文獻在1965年、1975年和2002年3個度年是發(fā)文量的高峰期,文獻量分別是55 篇、63 篇和69 篇;1951-2019年的69 年年度平均發(fā)文量為25 篇,最近3 年(2017-2019年)的年度平均發(fā)文量為9篇。

圖1 三化螟研究論文發(fā)表年份分布

2.2 高頻關鍵詞分布

由表1 可知,三化螟研究的高頻關鍵詞多與發(fā)生為害特點和防治有關,如早稻、白穗、晚稻、防治效果、卵塊、蟻螟、水田、秧田、稻田等;近10 年的高頻關鍵詞也并沒有太大變化,仍然以發(fā)生規(guī)律和防治等相關內(nèi)容作為主要內(nèi)容,如防治、防治對策、防治效果、發(fā)生規(guī)律等。

表1 三化螟研究高頻關鍵詞分布

2.3 論文主題時間動態(tài)分析

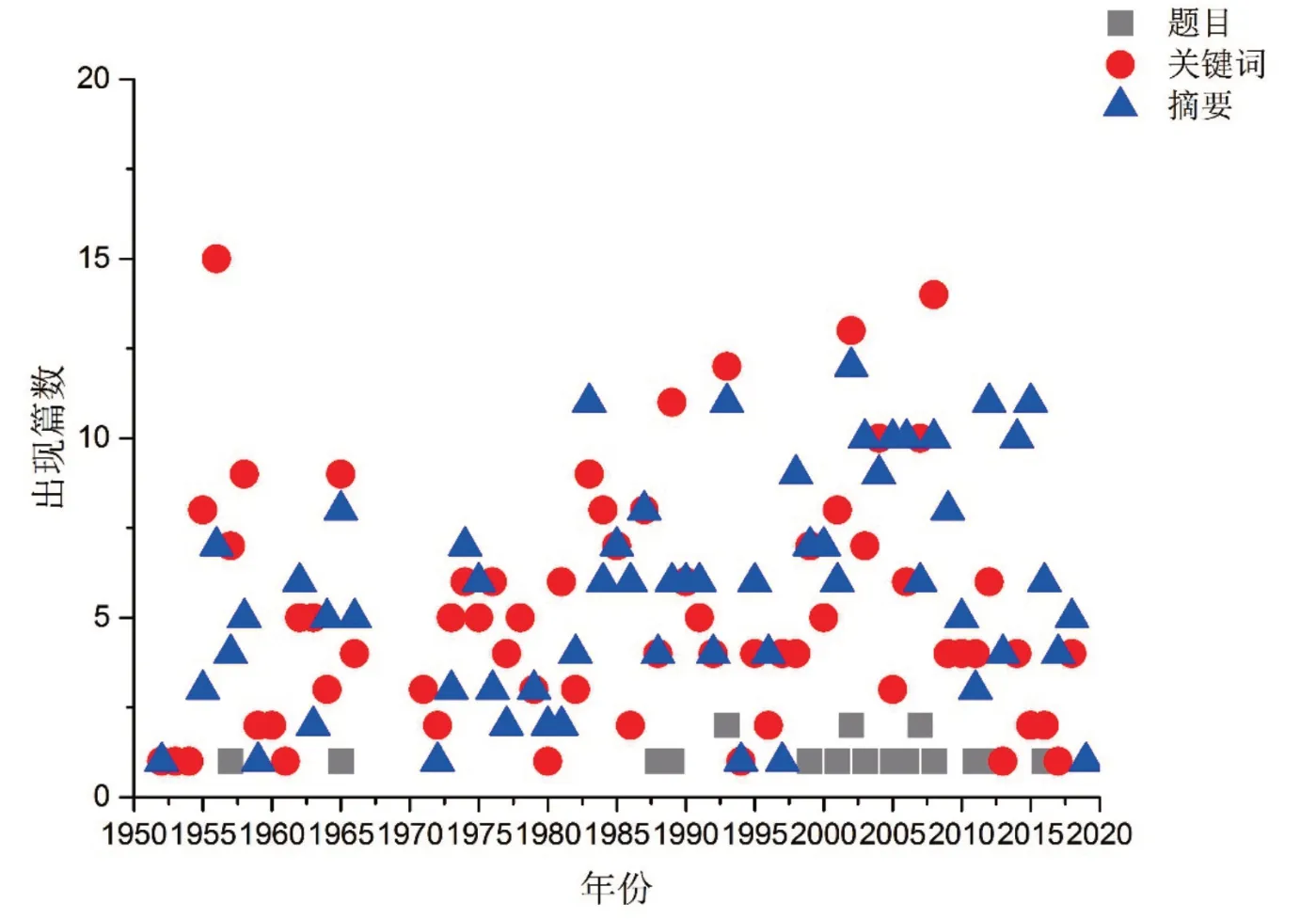

由圖2 可知,二化螟和三化螟都屬鱗翅目、螟蛾科,它們都被稱為鉆心蟲,會以幼蟲取食水稻莖稈,造成枯心、白穗或蟲傷株,導致水稻嚴重減產(chǎn)。由于它們之間有著諸多共同點,在三化螟研究中也經(jīng)常會把二化螟放在一起進行共同研究或者比較研究。在三化螟研究文獻中,主要出現(xiàn)在論文的關鍵詞和摘要部分,其中有328 篇論文以二化螟為關鍵詞,有331篇論文的摘要中出現(xiàn)了二化螟相關的內(nèi)容。

圖2 “二化螟”在三化螟研究論文中出現(xiàn)的時間動態(tài)分布

白穗作為三化螟取食為害水稻形成的主要為害狀,也作為分析評價防治效果的一項主要指標,長期在三化螟研究論文中出現(xiàn)。由圖3 可知,在中國知網(wǎng)數(shù)據(jù)庫中,1951-2019 年的69 年中有66 年有三化螟研究文獻記錄,在這66年中有56年有文獻在論文的標題、關鍵詞或摘要中有白穗一詞。

圖3 “白穗”在三化螟研究論文中出現(xiàn)的時間動態(tài)分布

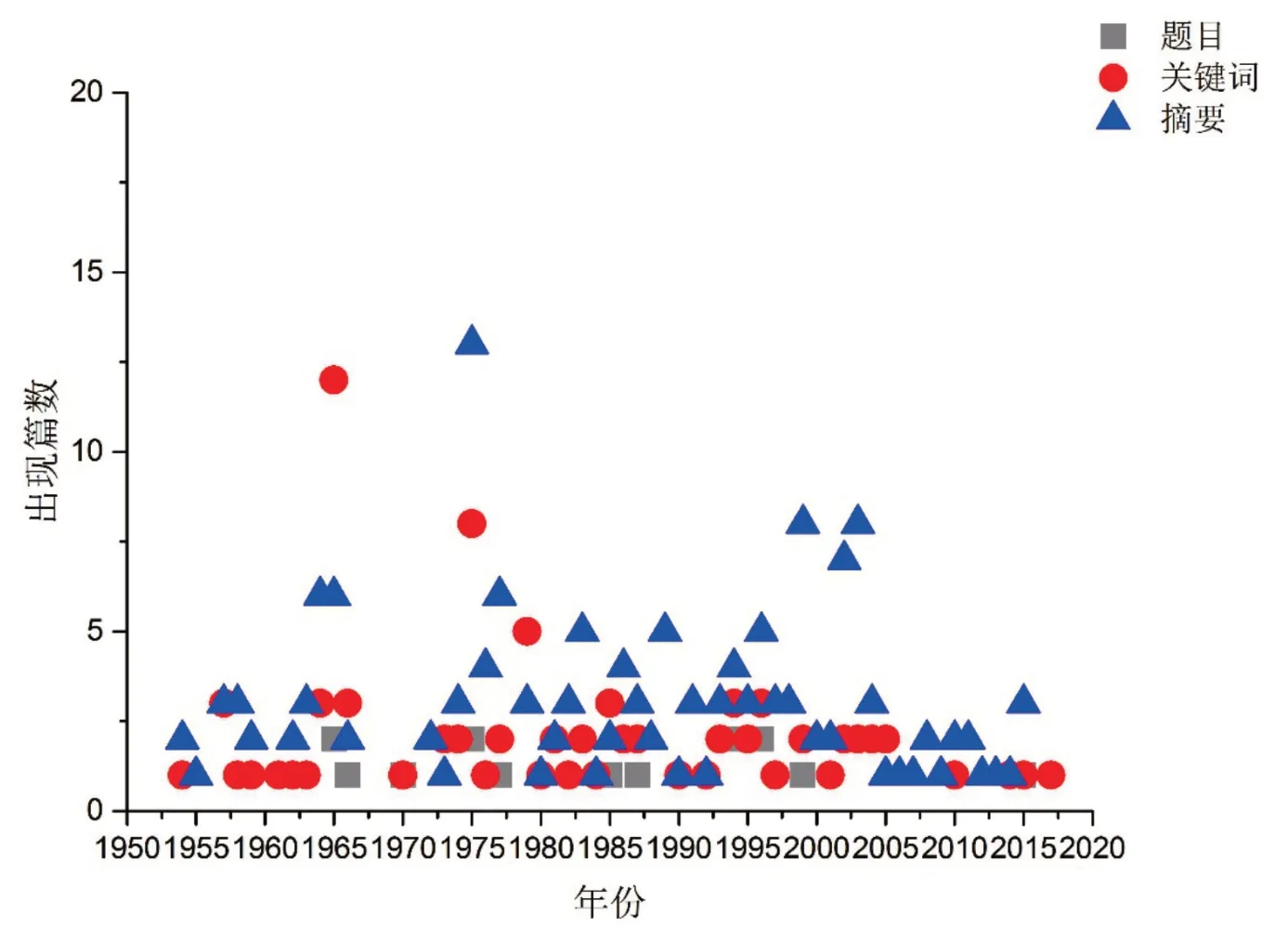

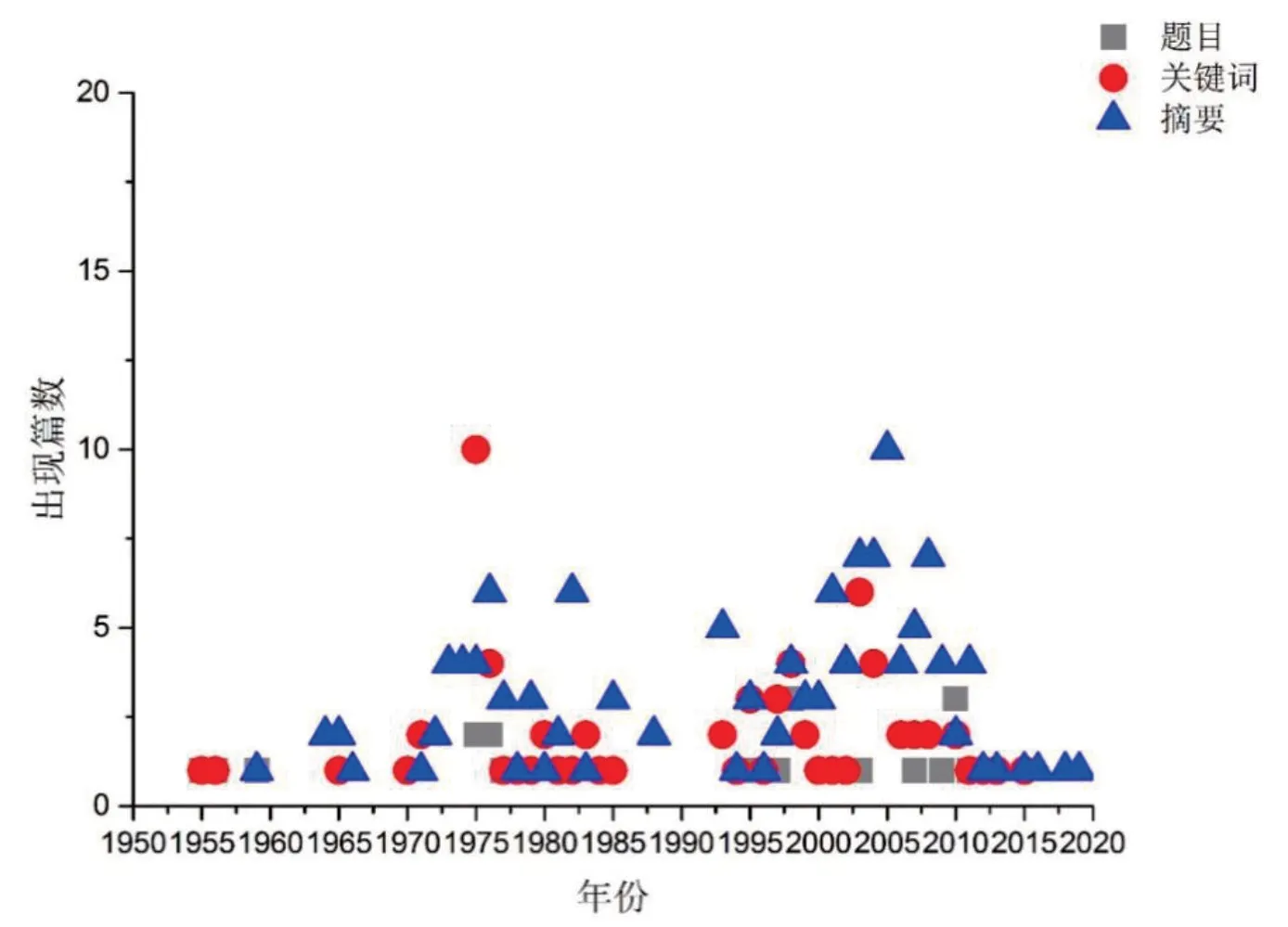

由圖4 可知,“防治效果”在三化螟研究論文中長期出現(xiàn),其中在論文題目中出現(xiàn)了22 篇,關鍵詞出現(xiàn)了72 篇,摘要出現(xiàn)了137 篇;在論文題目、關鍵詞或摘要部分出現(xiàn)的篇數(shù)存在1975 年和2005 年2個小高峰,1975 年在關鍵詞部分、2005 年在摘要部分各自有10篇文獻出現(xiàn)該詞。

圖4 “防治效果”在三化螟研究論文中出現(xiàn)的時間動態(tài)分布

卵塊數(shù)量和分布作為分析三化螟預測預報和防治效果的重要數(shù)據(jù)。由圖5可知,共有110篇文獻對三化螟卵塊進行了研究,其中在題目中出現(xiàn)的有15篇,在關鍵詞出現(xiàn)的有71篇,在摘要出現(xiàn)的有65篇;這些研究多發(fā)表在1964-1984 年期間,近20 年對這方面的關注并不多(圖5)。

圖5 “卵塊”在三化螟研究論文中出現(xiàn)的時間動態(tài)分布

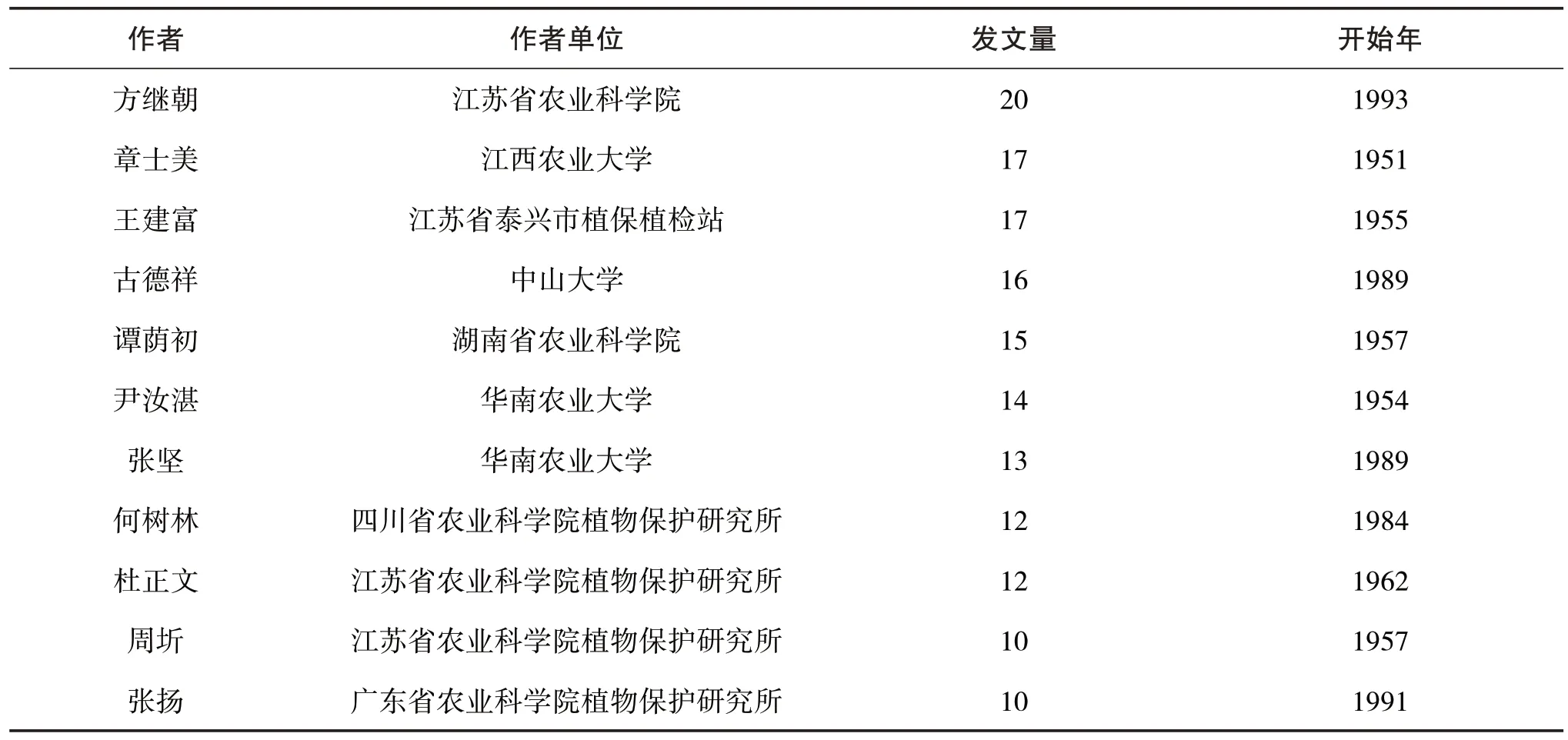

2.4 論文作者分析

由表2 可知,在三化螟研究領域,發(fā)文量排名第一的是江蘇省農(nóng)業(yè)科學院的方繼朝,從1993 開始共發(fā)表三化螟研究論文20 篇;江西農(nóng)業(yè)大學的章士美和江蘇省泰興市植保植檢站的王建富是發(fā)文量排名前三的作者;三化螟研究領域的高頻作者還有古德祥、譚蔭初、尹汝湛、張堅、何樹林、杜正文、周圻、張揚等專家。

表2 三化螟研究高頻作者分布

2.5 論文期刊分布

由表3 可知,在三化螟研究領域,《昆蟲知識》《植物保護》和《廣東農(nóng)業(yè)科學》是發(fā)文量排名前三的期刊;發(fā)表三化螟研究論文的主要期刊還有《廣西植保》《安徽農(nóng)業(yè)科學》《上海農(nóng)業(yè)科技》《福建農(nóng)業(yè)科技》《昆蟲學報》《廣西農(nóng)業(yè)科學》《湖北植保》等刊物(表3)。

表3 三化螟研究期刊分布

3 討論

防治效果是三化螟研究中長期關注的重要內(nèi)容,在本文研究中防治效果一詞在論文題目、關鍵詞或摘要部分經(jīng)常出現(xiàn),存在1975 年和2005 年2 個小高峰。為了實現(xiàn)較好的防治效果,做好預測預報是基礎工作。有研究發(fā)現(xiàn),用一元三次函數(shù)模型擬合三化螟為害叢率與為害株率關系的預測精度為92.6%[6];在水稻耕作制度上,單雙季混栽最有利于水稻螟蟲發(fā)生為害[7];在物理防治方面,LED 多光譜循環(huán)式太陽能殺蟲燈對三化螟的誘殺力為25.15%,較對照區(qū)減少藥劑防治2 次[8];在農(nóng)業(yè)防治上,張振飛等人的研究表明,隔離育秧、稻菜輪作和浸樁旋耕對三化螟發(fā)生有明顯控制作用[9]。

4 小結

在中國知網(wǎng)數(shù)據(jù)庫中,三化螟研究文獻年度平均發(fā)文量不大,近十余年的發(fā)文量一路走低,與稻縱卷葉螟等水稻害蟲相比在農(nóng)業(yè)昆蟲學科中得到的關注不夠。與三化螟發(fā)生和防治有關的詞是三化螟研究的高頻關鍵詞,這種情況在近10 年研究文獻中也并沒有太大改變,說明三化螟的發(fā)生規(guī)律和防治效果等相關內(nèi)容一直是三化螟研究的主要內(nèi)容。