宮腔鏡檢查后子宮內膜病理檢查在子宮內膜病變診斷中的價值

劉森

日照港口醫院病理科,山東日照 276800

子宮內膜病變是臨床上一種較為多見的婦科疾病,有發生惡性病變或引起癌變的可能,繼而危及患者的身體健康及生命安全。因此,及早對子宮內膜病變進行準確的診斷,為疾病的治療提供有力參考和降低疾病對患者所造成的傷害,具有重大意義[1]。當前臨床上對于子宮內膜病變的診斷,一般是采用宮腔鏡檢查,其能對子宮內膜性質進行判斷,并了解其內膜病變狀況,但是在檢查過程中因為患者病變存在變化的可能,因而導致檢查結果和病理檢查結果存在差異[2-3]。鑒于此,為提升疾病診斷的準確性,了解宮腔鏡后子宮內膜病理檢查在臨床上的運用價值,該研究將對該院2018年2月—2020年1月所接診的166例接受宮腔鏡檢查的子宮內膜病變患者予以子宮內膜病理檢查,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

抽選該院接診的166例子宮內膜病變患者作為研究對象,年齡22~78歲,平均(36.7±2.1)歲;臨床癥狀表現:經期延長53例,月經增多104例,不孕15例,不規則性陰道出血110例。該次研究已得到醫院倫理委員會的認可;該項研究已告知患者及家屬,并簽署知情同意書。

納入標準:均存在經期延長、白帶增加、經量增加以及陰道不規則出血等癥狀;皆滿足有關子宮內膜病變的臨床診斷標準;年齡在20~80歲;臨床資料齊全。

排除標準:存在嚴重臟器疾病者,如心功能異常、肝功能異常者;近期(60 d)實施心臟手術者;存在意識障礙或語言障礙者;存在精神異常者;存在陰道病變者、宮頸病變者等。

1.2 方法

宮腔鏡檢查:選用德國wolf公司所生產的硬管宮腔鏡,直徑為4.5 mm。在進行宮腔鏡檢查前,提前做好各項準備工作。即檢查時間通常選擇在經期后3~7 d,且為確保檢查的順利開展,檢查前3 d,對患者予以抗生素藥物治療。在檢查前3 h,將米索前列醇(批準文號H20000668)置于患者陰道后穹隆處。正式開始檢查時,對患者以利多卡因(批準文號H20059035)實施阻滯麻醉,然后進行外陰陰道常規消毒。完成上述準備工作后,方可將宮腔鏡置入患者子宮,并按順序對患者的各項組織進行仔細地檢查,如子宮底部、兩側子宮角、宮頸管內膜組織以及子宮內膜厚度等。在此期間,密切留意患者的子宮內膜厚度,且對其厚度予以合理分類。

子宮內膜病理檢查:在患者完成宮腔鏡檢查后,對其子宮內膜予以檢查,刮取檢查過程中所發現的異常組織,亦或是較厚的內膜,隨后將刮取的組織送至實驗室進行病理組織檢查。此外,對子宮內膜與內膜病灶予以活體組織檢查期間,若存在疑似宮頸病者,可對其宮腔及宮頸管予以分段刮取標本,并展開病理組織檢查。

1.3 觀察指標

記錄患者病變部位宮腔鏡檢查與病理檢查的結果,確定其疾病類型,且對子宮內膜按厚度和有無子宮內膜肉樣增生進行分類統計。而子宮內膜厚度按照薄、中、厚、局部增厚等4種進行記錄,其中薄:內膜平滑,未觀察到腺體開口;中:內膜平滑或者略有起伏,可觀察到腺體開口,且呈小白點;厚:內膜皺褶增多,呈波浪狀起伏,息肉樣突起,可見腺管開口凹陷;局部增厚:內膜增厚表現局限在一側壁。

1.4 統計方法

采用SPSS 20.0統計學軟件分析數據,計數資料采用頻數和百分比表示,組間比較采用χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩種檢查結果情況分析

166例患者經宮腔鏡檢查,結果顯示有61例為子宮內膜息肉,45例為子宮內膜息肉樣增生,5例為子宮肌瘤,17例為子宮內膜增厚,3例為宮腔粘連,2例為子宮畸形,1例為子宮內膜癌,2例為妊娠物殘留。

經病理檢查結果顯示,166例患者經子宮內膜病理檢查,結果顯示為33例增生期內膜,41例分泌期內膜,2例分泌期內膜分泌不充分,6例增生期內膜伴部分腺體增生過長,4例子宮內膜炎,2例子宮肌瘤,1例子宮內膜癌。

2.2 子宮內膜厚度的病理檢查結果分析

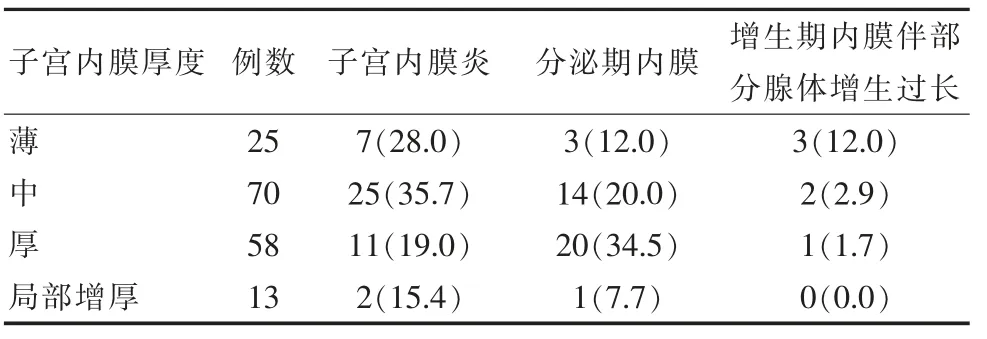

經過病理檢查結果顯示,25例子宮內膜厚度薄,70例子宮內膜厚度中等,58例子宮內膜厚度厚,13例為局部增厚。其中,子宮內膜炎、分泌期內膜及增生期內膜伴部分腺體增生過長患者在宮腔鏡檢查下,其子宮內膜厚度比較,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 子宮內膜厚度的病理檢查結果[n(%)]Table 1 Pathological examination results of endometrial thickness[n(%)]

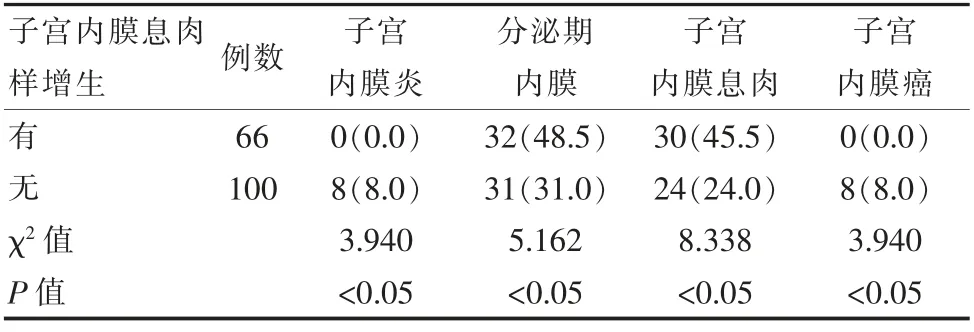

2.3 子宮內膜肉樣增生情況分析

經過病理檢查結果顯示,在宮腔鏡檢查中,子宮內膜炎與子宮內膜癌患者檢查出子宮內膜息肉樣增生比重較低,而分泌期內膜與子宮內膜息肉患者檢出子宮內膜息肉樣增生的比重較高,分別達48.5%、45.5%,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 子宮內膜肉樣增生情況對比[n(%)]Table 2 Comparison of endometrial fleshy hyperplasia[n(%)]

3 討論

子宮內膜病變是一種嚴重威脅女性身體健康的婦科疾病,該病通常包含多種病癥,比如子宮內膜增生、子宮內膜炎癥、子宮內膜息肉、子宮內膜萎縮以及子宮內膜癌等,臨床表現為腹痛、白帶、經量增多等,對女性的生存質量及身體健康造成極大影響[4-7]。因此,加強對子宮內膜病變的鑒別與診斷,改善患者的生存質量,避免惡性病變的發生,具有重大意義。

宮腔鏡技術是一種新型的微創檢查技術,在臨床婦科疾病的檢查中得到極為廣泛的運用,且獲得了較為理想的檢查效果,尤其是針對部分超聲診斷難以發現的小病灶,比如內膜息肉、內膜增生樣改變等,采用宮腔鏡檢查能在一定程度上彌補超聲檢查的不足之處,從而提升疾病診斷的準確率[8-9]。該技術能直接對患者宮腔內的病變組織進行觀察,且予以定位活檢,將宮腔內的息肉或是小肌瘤予以切除;還可在一定程度上降低漏診率,從而減少診斷性刮宮的操作。雖然宮腔鏡在子宮內膜病變檢查中有一定的優勢,但也存在不足之處[10-12]。臨床上會由于其他因素而導致宮腔鏡的檢查結果與病理組織檢查結果存在差異,比如子宮內膜改變缺乏典型性,亦或是操作者經驗不夠豐富,最終導致漏診或誤診的發生。研究發現[13-16],經宮腔鏡檢查為正常的患者,通過子宮內膜病理檢查結果顯示存在異常癥狀,宮腔鏡無法依據患者子宮內膜厚度的不同,對子宮內膜增生進行合理的判斷。因此,在子宮內膜疾病的診斷上,不能將宮腔鏡檢查結果作為唯一的診斷標準;在對患者進行宮腔鏡檢查后,還需予以病理檢查,以便得出準確的診斷結果。

對子宮內膜病變患者實施宮腔鏡檢查后,再對其予以子宮內膜病理檢查,可以更好地顯示出病變處內膜的分泌狀況以及病理變化,掌握子宮內膜是否出現病變,如炎癥、息肉、結核以及增生等,可以對病變部位予以精準定位[17-20]。通常情況下,子宮內膜增厚的病理表現為水腫、內膜肥厚、腺體開口等;子宮內膜癌的病理表現為病灶相對較小,分化較高,其在形態上無法與子宮內膜增厚相區分[21-22]。因此,為提高診斷的準確率,在宮腔鏡檢查后再實施病理檢查,可以更好地觀察子宮內膜癌的形態,并準確定位病灶部位,從而最大限度地降低漏診的發生,提升疾病診斷的準確度。

通過該次研究發現,對子宮內膜病變進行宮腔鏡檢查,可以對部分疾病進行鑒別與診斷,但部分疾病仍無法予以確診,即166例患者經宮腔鏡檢查后的結果是子宮內膜息肉(61例)、子宮內膜息肉樣增生(45例)、為子宮肌瘤(5例)、子宮內膜增厚(17例)、宮腔粘連(3例)、子宮畸形(2例)、子宮內膜癌(1例)等。但病理檢查結果是增生期內膜、分泌期內膜、分泌期內膜分泌不充分、增生期內膜伴部分腺體增生過長、子宮內膜炎、子宮肌瘤、子宮內膜癌等[23]。對比可知部分疾病經宮腔鏡檢查,并未及時發現,這說明子宮內膜病變的表現形式多樣化,且缺乏典型性,導致宮腔鏡檢查無法對疾病進行鑒別與診斷。在子宮內膜厚度的檢查上,子宮內膜炎、分泌期內膜及增生期內膜伴部分腺體增生過長者,宮腔鏡檢查結果存在明顯差異。該研究結果與莊德新[24]的研究結果相類似,在其研究中的180例子宮內膜病變患者中,在分泌期內膜、子宮內膜炎、增生期內膜伴部分腺體增生過長患者中,其子宮內膜厚度方面,存在一定的差異,即以子宮內膜厚度較薄者為例,以上3類患者所占比重分別是15.8%、15.8%、23.7%。

綜上所述,對子宮內膜病變患者實施宮腔鏡檢查后,再予以子宮內膜病理檢查,能在一定程度上提升疾病診斷的準確度,為疾病的治療提供科學有力的參考。